曹娥江大闸枢纽工程控制网的研究与实施

2010-07-09王文昱

王文昱

(浙江省水利水电勘测设计院,浙江 杭州 310002)

1 工程概况

曹娥江大闸枢纽工程是国家批准实施的重大水利项目,是我国在河口地区建设的第一大闸,是浙东引水工程的标志性工程和龙头工程,位于浙江省绍兴市,钱塘江下游南岸主要支流曹娥江河口,是《曹娥江流域综合规划》、《钱塘江河口尖山河段整治规划》中的关键性工程,也是浙东引水工程的配水枢纽。

大闸工程由挡潮泄洪闸、堵坝、导流堤、闸上江道防洪堤脚加固工程等组成。挡潮闸总宽697 m,闸孔总数28孔,每孔20m,堵坝长785 m,导流堤长510 m,为大 (1)型水闸工程。与大闸配套的闸前大桥工程在大闸上游1 km处,大桥全长约2.2 km,包括主桥、引桥、引道3部分,为双向8车道的城市桥梁,主桥采用4跨预应力混凝土连续钢构桥。

曹娥江大闸枢纽工程于2003年10月1日动工兴建,2008年11月27日通过了下闸蓄水阶段验收。同年12月18日曹娥江大闸正式下闸蓄水。

2 控制网方案设计和建立

根据工程规模,平面控制网的等级为二等,基准系统采用与可行性研究阶段一致。

由于曹娥江大闸、大桥工程所在地是新围垦区,地质条件相当差,区域沉降十分严重,因此,工程对高程方面有很高的要求,既要考虑到施工期间的用途,更要考虑到大闸、大桥建成后长期运行使用的沉降变形观测的需要,所以,确定高程控制为二等精度,采用 1985国家高程基准。

2.1 平面控制网

2.1.1 网形布设研究

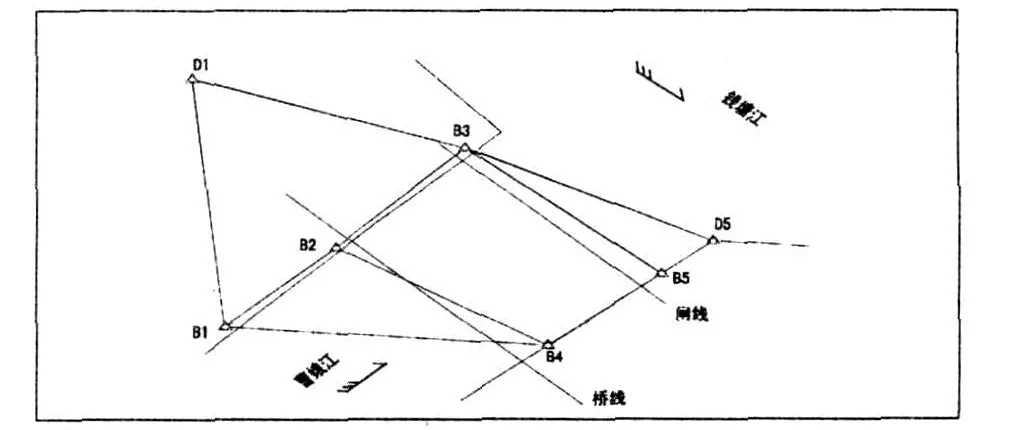

利用曹娥江河口附近在可行性研究阶段所布置的点作为起算点和起算方向,布设独立的GPS控制网。根据大闸、大桥的相互位置关系,同时考虑到河口两岸的交通情况、施工通视条件及其他方面的因素,平面控制网在施工期间和竣工后作为变形测量的基础,左岸新设3点,右岸新设2点,网形布设见图1。B4点的位置主要是由于大桥的原因,考虑到施工期间要与同一岸的B5通视,从而设在桥的下游。

2.1.2 观测标墩的建造

该地区地质条件较差,右岸的2点观测标墩建在堤岸上,基础下面每点打入15根2 m长直径15 cm的松木桩,以减少标石的沉降。混凝土标墩基础开挖至地表下1.1 m深,底部长0.8 m、宽0.8 m,地表上观测墩底盘1.4 m×1.4 m,高0.2m,浇筑混凝土后插入4根螺纹钢。底盘凝固后安上1.2 m观测墩立柱模板,在其中绑扎钢筋,加4根腰圈,强制对中盘的立柱与观测墩中的第1圈腰圈连接,并用微调螺旋将强制对中盘整平。左岸B1观测墩设立在1座老闸的顶上,另2点分别利用工程前期为了大闸桩基所设立的承载测试桩。因B3点位要吹填至堤顶的高程,故在桩上加高至与堤顶高再建造观测墩。观测墩表面贴红色花岗岩,建设单位、测量单位、观测墩编号和设立时间用金色字体刻在花岗岩朝向江道的一面。

图1 曹娥江大闸枢纽工程二等平面控制网略图

2.1.3 控制网的施测

GPS观测采用拓普康 (TOPCON HIPER)双频接收机,其标称精度为(3+1)mm/km(规范规定为(5+2)mm/km)。在施测前对整个控制网的网形和同步观测环图形进行了设计,根据测区的平均经、纬度和作业日期编制了卫星可见性预报表和根据时段要求的作业计划进度表[1]。

GPS静态测量作业的基本技术要求和实测情况见表1。

表1 GPS静态测量作业的基本技术要求和实测情况表

采用TOPCON-HIPER随机软件Pinnacle进行平差计算。检验同步环、异步环坐标分量闭合差及全长闭合差,检验复测基线的长度较差。以所有独立基线组成GPS网空间向量,先在WGS-84坐标系统中进行三维无约束平差,然后进行二维约束平差。全网用徕卡TC1800全站仪施测了2条基线边,作为控制网拟合计算的边长,以D5点作为起算点,以D1作为方向计算各点坐标成果。此平面控制网的建立,满足了工程施工的需要。

2.2 高程控制网

2.2.1 高程控制网布设

由收集的资料分析,测区附近没有高等级的国家基岩(或岩基)水准点,而普通水准点都存在不同的沉降,经过反复分析论证,决定采用距工程约40 km的岩层水准点作为起始点。从实地对标石的考证,该点稳定可靠。在高程控制路线的中间有马鞍山,距离曹娥江河口约20 km,在这个位置设立了2座岩层水准标石,作为以后高程控制的起算点。沿线的其他点设在桥、闸或房角上作为过渡点。

施工前在工程区共设6座水准标石,分别位于B1点下面水闸的闸肩、4个观测墩的底座以及右岸钱塘江边的闸上。

水准线路布设为1条闭合路线,从已知的岩层水准标石出发,途经2座新设立的岩层水准点、过渡点、大闸大桥工程区的水准点,最后闭合到已知点,组成1个环形。其中河口两岸通过跨河水准测量方式联接,其他路段采用直接水准方式施测。

高程控制点的布置见图2。

图2 曹娥江大闸枢纽工程二等高程控制示意图之一

2.2.2 高程控制测量

高程控制测量分为直接水准测量和跨河水准测量,直接水准测量分为3个分段。内业计算使用由武汉大学编制的科傻测量平差软件进行平差。

2.2.2.1 直接水准测量

水准测量采用蔡司Dini 12电子水准仪,条形码铟钢水准标尺施测,它是高精度电子水准仪,每公里往返测中误差仅0.3mm,具有测量速度快、读数客观、精度高、测量数据便于输入计算机和容易实现水准测量内外业一体化的特点。

每个分段内连续进行所有测段的往测,随后进行返测,往返测的上下午测站数同午的站数控制在分段总站数的30%以内[2]。视线长度、前后视距差、视距差累积、视线高等参数预先设置到仪器内。根据气象条件掌握好观测时间,保证观测质量,提高成果精度。

2.2.2.2 跨河水准测量

曹娥江下游没有桥梁,如果通过直接水准接测量两岸的水准点,则需要绕行80 km,这样一来会增加大量的工作量,同时会影响施测成果精度。于是考虑在水准路线中进行2次跨河光电测距三角高程测量。根据有关规范要求[3],二等跨河光电测距三角高程测量的最大视线长度为600 m,而曹娥江河口的江面宽度一般都在1 500 m左右,但当时大闸围堰已建成,这样在河中间的围堰处到对岸的江面已经大大的变窄了。经过实地的踏勘选线与测量,在围堰处的江面宽度正好小于600 m,并且此处视线距水面的高度大于3 m,而两岸堤的高差只有0.2 m,这些都能很好地满足规范的要求,决定进行二等跨河水准测量。

(1)跨河水准网的选择及布设。跨河水准网的选择及布设见图3,在图中A、B、C、D点埋设固定的混凝土水准标石,E、F点埋设简易水准标石。

图3 二等跨河水准示意图

(2)跨河水准测量。二等跨河水准测量所采用的仪器是Leica TC1800全站仪,配套的Leica棱镜及觇板,量高杆及水准尺。用二等水准接测同一岸的A、B、E(另一岸为D、C、F)之间的高差,然后在任一点架设仪器,在本岸相邻点竖立水准尺,将望远镜调至90°读取水准尺的读数,然后将望远镜调制270°再读取水准尺的读数。这样就可以通过2点间的高差及水准尺的读数计算出测站点的仪器高。觇标高使用量高杆量取,首先用量高杆量出基座光学对点器底部玻璃板的高度,再加上在室内量取出的基座光学对点器底部玻璃板至棱镜中心长度就可以得到觇标高。在A点用中丝法以6个测回观测对岸C、D觇板的天顶距ZAC、ZAD,再测边长SAC、SAD。测完4测回边长后搬至B站。B站测完后,仪器和觇牌互相调岸,分别在D和C观测A、B。这样完成了1组往返测。同理可完成另一组往返测。

使用上述方法再观测大地四边形EBCF。

(3)跨河水准计算。对所测边长进行各种改正计算,计算相关2点间的高差。大地四边形用武汉测绘科技大学编制的科傻测量平差软件进行平差,以距离平方的倒数为权。

3 控制网的复测与深层基岸标的建立

平面控制网首次观测后,根据工程地区的地质条件以及施工的进展,在1.5 a后又进行了复测。前后2次成果进行了对比,除B3点坐标有34mm偏差外,其他各点2次坐标差均在10 mm以内,经分析B3是由于点吹填加高的原因产生一定的位移。

高程控制网以马鞍山岩层水准标石作为起算点进行了多次复测,通过对各次水准测量成果的对比分析,发现各点都存在不同程度的沉降,右岸大堤每年的沉降量在40~50 mm,2个原有水闸每年的沉降量为12~18 mm,位于施工区内的大闸桩基承载测试桩上的曹2点每年的沉降量为18 mm,而曹3在第2次测量时就发现巨大的沉降(达180 mm),原因是该点所在区块于2004年下半年完成吹填至堤顶的同高,使整个区域连同曹3一起下沉。以后的时间段内,该点的下沉速率也要比其他各点大得多。

针对这一情况,为满足工程施工以及建成后工程监测和管理工作,大闸管委会于2006年7月在曹娥江的左右岸分别建设了1座深层基岩水准标,左岸基岩标 (曹左基)在100.13 m见基岩,106 m以下为完整基岩,其岩性为砂岩,保护管下入位置在107.97 m,标杆下入深度为120.69 m;右岸基岩标 (曹右基)在96.54 m见基岩,100 m以下为完整基岩,其岩性为凝灰岩,保护管下入位置在103.03 m,标杆下入深度为120.10 m。2座基岩标标杆均进入完整基岩超过10 m[4]。

2006年9月闸前大桥贯通后尚未通车时,自马鞍山岩层水准标石用二等水准接测了曹娥江两岸各水准点的高程(见图4)。

4 精度统计

4.1 平面控制网精度

2004年5月,二等GPS平面控制网的最弱相邻点边长相对中误差为1/383 000<1/250 000(规定);

图4 曹娥江大闸枢纽工程二等高程控制示意图之二

2005年12月,二等GPS平面控制网的最弱相邻点边长相对中误差1/287 000<1/250 000(规定)。

4.2 高程控制网精度

各次水准测量的精度见表2。

表2 各次水准测量的精度表

由于采用了先进的技术设备,对工程控制网进行了精心的设计和严格的实施,控制网各次测量的精度完全达到了规定的要求,为大闸枢纽工程的建设提供了重要的基础资料。

5 结 语

曹娥江大闸枢纽工程控制网技术路线合理严谨,实施手段先进,数据处理正确。在布网设计、观测墩建造、水准点造标、GPS观测、水准测量、数据处理及复测等各个环节均精心设计、严谨实施,成果质量优秀。布设的强制对中观测标墩和深层基岩水准标石,为工程施工建设以及竣工后的变形监测打下很好的基础。本测量控制网的研究和实施可供类似区域的工程建设借鉴,并具有一定的推广性。

[1]刘基余,李征航,王跃虎.全球定位系统原理及其应用 [M].北京:测绘出版社,1999.

[2]国家测绘局测绘标准化研究所.GB 12897—91国家一、二等水准测量规范 [S].北京:中国标准出版社,1992.

[3]中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司.DL/T 5173—2003水电水利工程施工测量规范 [S].北京:中国电力出版社,2003.

[4]史君超,李娟,方智.浙江省曹娥江大闸枢纽工程深层基岩标建设 [M]//浙江省水利学会,浙江省水力发电工程学会.地方水利技术的应用与实践 (第10辑).北京:中国水利水电出版社,2007.