分税制与河南各级财政自给能力比较研究*

2010-06-26陈颂东

陈颂东

(河南财经学院,郑州 450002)

1994年河南省级财政与市级财政建立了分税制,市级财政与县级财政、县级财政与乡级财政也陆续建立了分税制。分税制运行以来,省级与市级的分税制经历了1996年和2004年两次比较大的调整,市级与县级的分税制也不断完善。这些变化对河南财政自给能力产生了不同影响。因而,分析分税制调整对各级财政自给能力的影响,探究制约财政自给能力的税种、事权划分等因素,以便为政府制定提高财政自给能力决策提供参考尤为必要。

一、1994年河南省与市分税制的建立与财政自给能力

财政自给能力是各级政府在不依赖高层政府援助的情况下独立地筹措收入的能力。各级政府负责征收的收入与其本级支出的比例为财政自给能力系数。

(一)河南分税制的主要内容

1.税种划分。全省财政收入按税种划分为省级固定收入、市(地)固定收入和省与市(地)固定比例分成收入。省级固定收入包括:八大烟厂增值税25%部分、金融保险营业税(含市地县非银行金融机构营业税)、省属企业所得税以及计划亏损补贴。市(地)固定收入包括:增值税25%部分(八大烟厂除外)、营业税(金融保险营业税除外)、地方企业所得税以及计划亏损补贴、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、车船税、印花税、屠宰税、遗产税、证券交易税50%部分、农业税、契税、农业特产税、国有土地有偿出让收入。省与市(地)固定比例分成收入包括:土地使用税、耕地占用税、土地增值税、固定资产投资方向调节税,分成比例各为50%。

2.体制归并。为使河南财政体制与国家双轨制衔接,需对原体制上缴、补助调整,省对市体制归并为两种:一是递增上缴。对平顶山、安阳、新乡、焦作、开封、许昌继续递增上缴办法,递增比例统一降为5%;对实行增长分成的郑州和洛阳,比照中央对总额分成省的办法,改为递增上缴,上缴基数按1993年体制上缴数核定,递增比例为5%;漯河、三门峡、南阳地区的上缴办法改为递增上缴,比例为5%。二是补助递减。为建立激励机制,对濮阳、商丘、周口、驻马店、信阳实行补助递减体制,从1996年起,每年递减5%;对鹤壁不再补助。

(二)河南分税制建立与财政自给能力变化

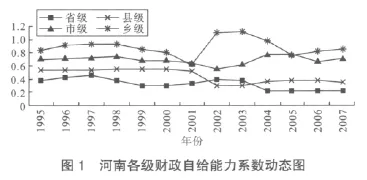

省级收入的烟叶产品税以消费税的形式上划中央后,尽管土地使用税、耕地占用税、土地增值税、固定资产投资方向调节税的50%作为省级收入来弥补由此造成的收入的减少,省级财政自给能力系数却由1993年的0.73下降到1994年的0.36,省级财政收入的绝对数减少而支出责任基本未变。1993年地市财政自给能力系数超过1。由于分税制后消费税全部和增值税75%划归中央,土地使用税、耕地占用税和固定资产投资方向调节税的50%下划地市分成,但1994年市级财政自给能力系数下降为0.6。这是分税制后财力上划而事权下移的结果。

二、1996年河南省与市分税制调整与财政自给能力

(一)分税制调整的内容

取消体制上解地市3%的递增上解,实行定额上解;对补助地市实行定额补助,不再实行每年递减5%的办法;各地市对县市相应取消体制上解和补助。地市以上企业增值税25%部分的增量省级不再分成,各地市不得集中县市增值税25%部分的增量。县市级固定收入,地市原则上不参与增量分成。地市对县市的税收返还系数按省核定的1∶0.15返还到县,需要适当集中平衡所辖县市财力的,对县市的税收返还系数不得低于1∶0.1,集中的收入增量全部用于需补助县。

(二)分税制调整对河南财政自给能力的影响

1996年的调整是为了纾缓分税制建立后财力上划给基层财政带来的压力,造成了1998年后省级财政自给能力的下降。1995年-1997年,省级财政自给能力系数由1994年的0.36逐步上升到0.38、0.42和0.46,而1998年-2003年的省级系数却不足0.4(2002年除外)。同时,市级财力也下移。市级财政自给能力系数经过1995年-1998年短暂的上升,由0.69提高到0.75;1999年下降到不足0.7,2003年仅为0.61。由于有上级财政的支持,县级财政自给能力在2000年之前在0.53-0.56之间。2000年-2003年下降为0.55、0.52、0.3和0.31。乡级自给能力系数在1999年前由0.84提高到0.94,之后经过三年的下降又上升。

1995年-2000年,从财政自给能力系数的比较来看,乡级财政的自给能力最强,系数均在0.8以上;市级财政位居第二,系数稳定在0.6以上;县级财政位居第三,系数在0.5以上;省级财政自给能力最低,系数在0.3-0.5之间。2001年-2003年,四级财政自给能力交叉变化,省级财政自给能力一度高于县级。

三、2004年河南省与县市分税制改革与财政自给能力

(一)分税制改革的主要内容

1.税种划分。郑州市区的省属企事业单位投资的全民所有制企业缴纳的省级增值税25%部分下划郑州市;省级营业税除省投资的跨市经营企业外,全部下划所在市县;省级企业所得税除重点企业、特殊行业、跨省经营集中纳税企业和跨市经营企业外,其他企业所得税全部下划所在市县;省级个人所得税全部下划所在市县;省级土地增值税、城镇土地使用税和耕地占用税全部下划市县;固定资产投资方向调节税清欠收入作为市县收入;省级不再集中市县法院诉讼费。

2.基数确定。除耕地占用税和省级集中市县的诉讼费外,其他省级下划收入以2003年为基数,市县定额上交省级。耕地占用税按照1994年-2003年平均数作为下划基数,市县定额上交省级。市县诉讼费不再上解省级。从2004年起,下划郑州市的增值税收入按8%递增上解。体制调整后市县营业税、企业所得税和个人所得税比2003年收入基数增加部分,省级分成20%,基数包括市县完成的收入基数和省级下划的收入基数,市县营业税、企业所得税和个人所得税完成数低于2003年基数的,省将调减其收入基数。另外,取消开封市的体制上解。

(二)分税制改革对河南财政自给能力的影响

2004年省对县市的分税制调整是上次省级财政对基层下放财力财权的继续。由于改革后省级财政收入的56%下划给县市,2004年省级收入比上年减少23.67%,2005年仅比上年增长9.67%,财政自给能力系数由改革前的0.3以上降低为2004年-2007年的0.23、0.22、0.23和0.23。省级财力的下划导致市级和县级收入增加。2004年县市级财政收入比上年增长 43.9%和52.91%,2005年分别增长57.66%和26.03%。相应地,县级财政自给能力系数由2003年的0.31提高到2004年-2007年的0.36、0.39、0.38和0.35,市级系数由2003年的0.61提高到 2004年-2007年的 0.77、0.77、0.67和 0.71。县级财力增加后未对乡镇下放财力,乡镇财政自给能力下降,财政自给能力系数由2003年的1.12下降到2004年-2007年的 0.99、0.76、0.83和 0.86。

2004年省与县市分税制改革并没有改变河南四级财政自给能力强弱的顺序,乡镇财政自给能力最强,省级财政最弱,市级财政自给能力高于县级。

四、河南政府间财力及事权的比较与财政自给能力

影响财政自给能力的因素有政府间支出责任的分配、政府间税权模式、地区间经济发展水平差异。由于研究的是河南各级政府财政自给能力的变化及相互之关系,就可以不考虑地区间经济发展水平因素,而只考虑政府间支出责任的分配和政府间税权模式的影响。税权政府间配置只涉及税收划分,而财政自给能力中的一般预算收入既有税收,也有非税收入,因而就可把一般预算收入作为制约财政自给能力的因素。这样,决定各级财政自给能力的因素为政府一般预算收入是否与其事权相匹配。在这里,用各级财政一般预算收入占河南财政预算收入的比重代表政府财力,用各级财政支出占河南财政支出的比重代表政府事权,各级财政收支比重之比就反映了财政自给能力的高低。

(一)河南各级财政的收入比重

1995年-2007年河南省级财政收入比重最低,2002年-2003年最高为17.4%、16.5%。由于1996年的体制调整只是省市体制上解、体制补助和增值税分成的变化,因而省级财政收入比重上升到2002年的17.4%。2004年的体制变革涵盖省市增值税、所得税、营业税等税种的收入划分和上解基数确定,财力下移幅度比较大,省级收入比重大幅度降低,由之前的12%以上下降到不足10%。市级财政收入比重最高,1999年最低为30.67%。由于历次分税制调整主要涉及省市收入划分,与省级收入比重变化方向相反,1995年-2003年市级收入比重逐渐降低,由1995年的37.26%下降到2003年的32.2%,2004年-2007年上升到38.9%、39%、38.75%和37.53%。县乡收入比重介于省市收入比重之间,县级高于乡级。1999年之前县乡收入比重差额不过2%,但自1999年起尤其2004年后县级收入比重大幅度提高,乡级收入比重急剧下降。2006年县级财政收入比重为38.45%,乡级为14.28%,差距扩大为13%。这是县级政府未对乡级下移收入的结果。

(二)河南各级财政的支出比重

1995年-2007年乡级财政支出比重是最低的,表明其支出责任最轻。2002年之前在10%-20%之间波动,自2002年起低于10%,反映了政府间事权有上移的趋势。县级财政的支出比重基本上是最高的并从2002年开始上升,意味着其承接了原乡级政府的部分事权,如农村义务教育经费支出。市级财政支出比重高于省级,总体上居第二位,二者呈先升后降的态势。

(三)河南各级财政收支比重的比较

衡量财政自给能力,不仅要考察某级财政收支比重的大小,更重要的是要看该级财政收支比重的对比关系。如果一级财政收支比重之比较大,则该级财政自给能力就比较强;反之,该级财政自给能力就比较弱。

尽管各级财政收支比重之比交叉波动,如1998年之前,市级(1.5以上)高于乡级(不足1.5);2002年和2003年省级高于县级,但总体来看,乡级收支比重之比最高,省级最低,市级居第二,县级第三,与各级财政自给能力相一致。

五、制约政府财力与事权的因素

既然财政自给能力取决于财力与事权的政府间划分,那么税种尤其主体税种和政府职能的政府间划分就制约着各级财政自给能力。某级政府的主体税种份额大,财政自给能力就可能强。某级政府承担的职能多,财政自给能力就可能弱。

(一)税收在政府间的分配

税收占河南财政收入的比重为70%以上,其在各级政府之间的划分并不均匀。1995年-2007年市级税收占全省税收的比重超过30%并呈上升趋势,税收比重居各级政府之首。省级税收比重不足20%并由1995年的15.77%下降到2007年的4.73%,税收比重最低。2003年前,县级、乡级税收比重交叉波动;2003年后,县级税收比重高于乡级。由于税收占财政收入的比重与政府层次的高低成正比,河南省级税收比重最低,因而省级财政自给能力最低。而市级、县级、乡级税收比重与其财政自给能力不一致,主要是因为税收只是财政收入的一部分。

1996年河南分税制的调整基本上未对各级政府税收的比重产生什么影响,只是1999年-2003年期间市级税收比重下降。2004年的分税制调整大幅降低了省级和乡级的税收比重,县级税收比重上升,市级税收比重略有下降。

(二)主体税种在政府间的划分

1995年-2007年,省级营业税比重下滑,由2001年前的第一位,大约30%以上,到2002年和2003年的第三,然后到第四,大约1%-3%。县级营业税比重在1995-1998年居第四,随后上升到2002年后的第二位,大约30%以上。乡级营业税比重1998年前是第三位,1999-2003年是第四位,后又到第三位,大约20%。市级营业税比重在2003年前居第二,之后居第一,大约40%以上。2003年前,营业税是省级、市级主体税种。2003年后,营业税是市级、县级主体税种。

1995年-2007年,省级增值税比重是最小的,仅为全省增值税总额的3%-7.2%。市级增值税份额是最大的,高达40%-58.9%,县级增值税比重为21%-36%,乡级为14%-21%。增值税是市级、县级政府的主体税种。

1995年-2007年,乡级政府企业所得税比重处于最低水平,大约为20%以下。1999年之前市级企业所得税比重最高并不断下降,省级、县级、乡级政府企业所得税比重不断上升,县级比重大于省级比重。2004年后,市级比重第一,省级、县级比重交叉波动,省级比重明显下降。2000年-2003年省级、市级、县级比重增减波动。总体上看,企业所得税是市级政府的主体税种。

1995年-2007年,省级个人所得税比重最低。1999年之前,乡级比重最高,其次是市级,再次是县级。2004年后,市级比重上升且最高,接近50%;县级比重上升且居第二,接近40%;乡级为第三,低于20%。从变动趋势看,个人所得税是市级、县级政府的主体税种。

首先,缺乏正确的认识。质量管理系统建设是一项基础性工作,各军工企业都纷纷进行了质量管理系统建设,但在具体实践过程中由于认识不到位,还存在一定的不足:认为质量管理系统建设归属质量部门,缺乏良好的全员参与意识及机制;存在重质量管理系统认证轻质量管理系统运转与优化的问题;认为质量管理系统建设是基层厂的任务,对研究院本级质量管理系统建设缺乏深层次的探究。

1999年-2003年,河南四级财政土地使用税比重按政府级次由高到低依次下降。省级比重超过50%,市级为27-30%,县级为14-18%,乡级不足5%。2004年后,省级财政不参与分配,县级最高,市级居中,乡级最低。

1995年-2003年,耕地占用税省级比重最高,超过40%;县级第二,大约20-30%;市级第三,大约10%以上;乡级第四。2004年后,省级财政不参与分配,县级比重最高(60%以上),乡级第二(20%以上),市级第三(10%左右)。

1999年-2003年,河南财政土地增值税比重按政府级次由高到低依次下降。省级比重大约50%,市级为30%,县级为15%,乡级不足5%。2004年后,省级财政不参与分配,县级最高,市级居中,乡级最低。

(三)政府间基本职能的划分

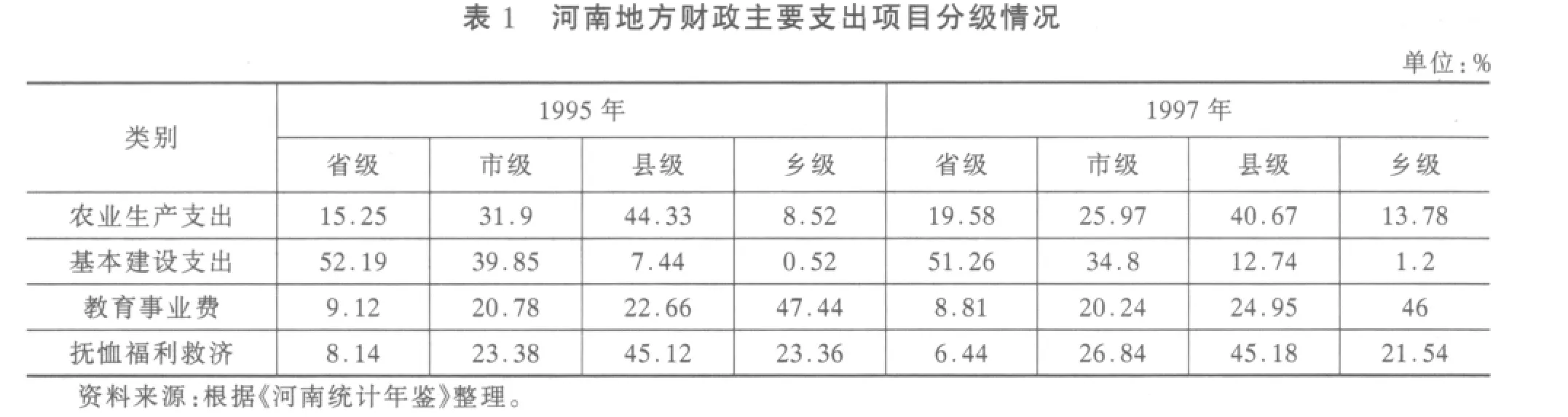

1.1996 年财政体制调整对各级政府财政职能履行程度的影响。由于本次财政体制调整只涉及政府间财政收入的划分,公共服务的政府间配置状况基本未变。1997年与1995年相比,县级政府的农业支出比重、省级政府的基本建设支出比重、乡级政府的教育事业费比重仍然最大但有所下降;乡级政府的抚恤和社会福利救济费比重最高,1997年比1995年又有所提高。

1997年与1995年相比,乡级政府的农业生产支出和基本建设支出比重最小且有所上升,省级政府的教育事业费和抚恤福利救济费比重最低且有所下降。

?

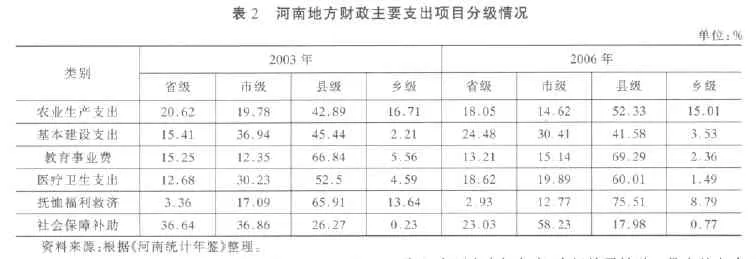

2.2004 年财政体制调整对各级政府财政职能履行程度的影响。2006年与2003年相比,河南各级财政的公共品支出份额未有明显变化。县级财政承担了基本建设支出、农业支出、教育事业费、医疗卫生支出、抚恤和社会福利费、基本建设支出的最大份额,除了基本建设支出比重有所下降外,其余都有所上升。市级财政承担了社会保障补助支出的最大部分且比重有所提高。

?

六、增强河南财政自给能力的财税制度

如果中央下放财力而维持政府间事权的划分来提高地方财政自给能力,则现行分税制就由相对集权体制演化为相对分权体制。相反,采取上收事权而对政府间财力划分不作调整来提高地方财政自给能力,现行分税制不过由相对分权体制转向相对集权体制。根据分税制国家的经验,无论采用相对集权还是相对分权模式,各国都是在明确界定政府间事权的基础上再划分各级政府的税种、财力来建立分税制的。河南财政普遍缺乏自给能力,意味着河南对税种、财力和事权在政府间的划分极不合理,因而有必要调整。

(一)合理界定各级政府的事权范围

由于农业在国民经济的基础地位,各国均把农业支出作为政府重要的支出。2005年我国中央支农支出占8.23%,地方为91.77%,其中县级为44.98%,市级为21%,省级仅为17.41%,乡级为16.61%。2006年在河南农业支出中,县级占52.33%,市级占14.62%,省级占18.5%,乡级占15.01%。显而易见,无论就全国还是河南财政农业支出来说,中央和省级财政支农份额偏低,与其财力比重不相称,因而必须增加中央和省级财政支农支出,减轻县级财政支农压力。

基本建设投资大、周期长,因而是政府支持的重点。基本建设支出责任的划分应根据项目受益范围确定,受益范围是省、市、县共享的,其财政支出责任相应由省、市、县共同承担。省级财政主要负责事关全局发展的重点建设项目或跨区域的建设项目,取消这些项目的下级配套责任。市级基本建设项目,主要由市级负责,省级给予补助。县乡基本建设支出,主要由县级负责,市级给予补助。

社会保障外溢性强,多数国家中央政府承担主要支出责任。欧美国家中央政府一般占65%以上,卢森堡最高97.4%,丹麦最低26.1%。转轨国家中罗马尼亚最高99.3%,南斯拉夫最低7.3%。发展中国家智利最高100%。我国2005年社会保障补助为1817.64亿元,中央、省、市和县乡级财政负担了13.02%、35.68%、32.33%、18.12%和0.85%,中央财政比重远远低于欧美国家,甚至低于许多发展中国家。2006年河南县级财政负担了全省抚恤福利救济费的75.51%,市级财政负担了全省社会保障补助支出的58.23%,省级财政却仅负担了抚恤福利救济费的2.93%。因此,社会保障职能应向中央和省级政府适当集中。

义务教育属于全国性公共产品,中央和省级政府应负担较大的支出责任。日本和英国中央政府对义务教育的投资一般占义务教育经常性投资的1/2左右。德国义务教育经费中州政府占60%以上,地方政府占30%左右。我国高等教育由中央和省级政府举办,义务教育主要由县政府提供。2005年,全国地方教育事业费的50.66%由县级政府承担,13.04%由乡级政府承担,19.45%由市级财政承担,省级只负担了16.85%且主要用于高等教育。2007年河南教育事业费的69.84%由县级政府承担,16.99%由市级承担,2.57%由乡级政府承担,省级只承担了10.6%。因此,中央政府要保证区域之间特别是城乡之间义务教育的均衡发展。省级政府负责省内义务教育均衡发展。市、县级政府主要承担教育质量管理和部分经费的供给,如校舍建设等。

公共卫生是基本公共服务。传染病尤其急性传染疾病等高危传染病防治,由中央政府承担主要职责。地方政府主要负责一般的地方性疾病和传染病的防治。危害严重的地方性疾病和传染病,例如麻风,由省级政府承担主要职责,并由中央政府支持。省级政府可在一般医疗保健领域承担比较大的管理支出责任,市县政府重点负责本地区的疾病控制、卫生建设等。公共卫生事务一般由市县级具体管理,中央和省级政府给予补助。然而,2007年河南医疗卫生支出的64%由县级财政负担,省级财政仅负担了15%,县级财政不堪重负。因此,应增加省级财政的医疗卫生支出,增强中央平衡地区间财政性医疗卫生经费不均等的责任。

(二)科学划分各级政府的税种

对税种的划分,要区别税种的功能、作用并结合征管效率,将实施宏观调控所必需的、受政策影响波动较大的税种尽可能划给高层级政府,将适合基层政府征管的税种尽可能划给低层级政府,将与经济发展相关度高的税种作为共享税种,尽量使各级政府各有主体税种。

中央政府以关税、增值税、消费税、证券交易税、个人所得税、公司所得税、资源税作为主体税种,但鉴于我国目前税种划分的现状,应逐步提高增值税、证券交易税、个人所得税、公司所得税、资源税的中央分享比例,再通过中央对地方的转移支付增加对财政自给能力比较弱的地区的支持力度。

省级财政是地方财政的主导环节,应建立以税基流动性较小的营业税为主体税种和增值税、企业所得税、个人所得税为重要税种的收人体系。通过这样的税收体系,基本保证省级财政履行职能的必要财力,也有助于减少上级政府层层集中财力的利益动机。

地市级政府和县级政府应建立以财产税类为主体税种的税收体系。不动产税的税基稳定,并且其税收与当地环境优化、不动产增值密切相关,适合地方政府征收,如土地增值税、房地产税等。车船牌照税等税源流动性较小的税种由较低层次的政府征收效率更高。

(三)将预算外资金纳入预算管理

我国财政收入除了预算内资金外,还有预算外资金,而且预算外资金规模并不小。2007年河南预算外财政专户资金为276.69亿元,相当于预算内收入的32%,庞大的预算外资金分散了政府统筹安排的财力。因此,应按照“所有权归国家,调控权归政府,管理权归财政”的原则,将预算外资金纳入预算管理,并在部门预算中完全反映。从长远来看,应缩小预算外资金规模并将其纳入政府间收入划分范围,使分税制中的收入划分覆盖全部财政收入,提高各级财政的自给能力。

(四)下放税收立法权

中国税收立法权高度集中于中央政府。然而,由于地区间经济结构、要素禀赋差异,这种税权模式难以与各地税源状况相适应,地方税权与事权严重脱节。为此,应赋予地方适度的税收立法权,地方可因地制宜地制定税收法规。如中央政府可以事先统一规定一些地方税费种类的名称和征收范围、税(费)基、税(费)率以及税(费)基和税(费)率的变动范围,然后把这些地方税费的部分立法权下放到地方,地方人大可在税基和税率变动范围内确定加征率;或者允许地方政府根据本地资源优势开征税种。税收立法权的纵向划分必增强地方财政自给能力。

(五)简化政府层次和财政级次

我国是世界上政府层次最多的国家,从中央到地方设置了五级政府。一般来说,政府层次多的国家,税种也比较多。然而,任何一个国家都不可能无限制地设置税种以适应多级政府的需要。我国目前有21个税种,与其他国家相比数量不算少,问题是这21个税种无论如何划分都不能满足各级政府的需要,造成地方财政普遍缺乏自给能力。为此,应健全省对县的财政体制,取消乡级财政。取消乡镇政府后,可把原乡级财政收入在政府间分解,重点增加我省财政自给能力比较弱的省级和县级财政的分配数量,以增强省级和县级财政自给能力。

〔1〕朱钢,等.中国农村财政理论与实践[M].山西:山西经济出版社,2006.

〔2〕夏清成.河南财政发展探讨与实践[M].河南:河南人民出版社,1999.

〔4〕高如峰.中国农村义务教育财政体制研究[M].北京:人民教育出版社,2005.

〔5〕张德勇.中国政府预算外资金管理:现状、问题与对策[J].财贸经济,2009(10):37-44.

〔6〕闻媛.中国东中西部地区间财政自给能力差异分析[J].社会科学辑刊,2009(6):67-73.