我国核电技术发展现状及存在的问题

2010-06-25刘向阳

刘向阳

当前,全世界都面临着资源持续供应和环境保持清洁的巨大挑战,核能作为新型的清洁能源正在受到越来越多地重视。我国核电发展的战略已从原来的“适度发展”转变到“积极发展”,甚至“大力发展”,核电发展的春天悄然而至,发展的规模已由小批量建设阶段进入规模化、批量化发展的新阶段。目前,我国正在建设的核电机组数量位居世界之首。核电是一种经济、安全、可靠、清洁的新能源,其独特的优越性和重要性已愈来愈被认识,开发利用的安全性也愈来愈成熟。利用核能发电是人类社会生存发展的必然趋势,在2l世纪及未来将对人类可持续发展作出更大的贡献。

一、我国核电产业装机情况进展

1、装机进展

虽然世界上已不把核电作为新兴能源产业,但在我国却可以称为新兴产业。中国核电起步不算迟,但技术主要靠引进,应用还处于起步阶段。所以,核电在中国可以被视为新兴能源,中国运行和在建的核电厂统计如表1所示。从1985年秦山一期核电站开工,我国的民用核电已经走过25个年头,已有11台核电机组投入商业运行,初步形成浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾3个核电基地,总装机容量为910万kW,机组负荷因子达85%~92%,各项运行指标均高于世界平均水准,处于世界中上等水平以上。在全球441座核电站中,大多进入前50~60名。即将建成的岭澳二期核电站和秦山核电二期扩建均进展良好,预期在2010-2011年将陆续投产发电。目前已有22台二代改进型压水堆核电站批准通过,并已有7台机组浇灌了第一罐混凝土。主设备已实现了批量采购,有的制造厂已签订了数台或十余台长周期设备。而核电站设计的标准化规范化工作也正在积极进行当中。

表1 中国运行、在建和筹建中的核电厂

2009年,国家能源局根据新背景、新形势,适时地对能源规划进行了调整,在《战略性新兴产业发展规划》中,提出:2020年核电装机容量将由原来占电力总装机容量4%提升到5%。这意味着到2020年,核电装机容量由原来的4000万千瓦,提升到7500万千瓦,而目前仅为907.82万千瓦;同时也意味着,未来10年,中国将迎来核电建设的高潮,资金投入估计将达万亿元之巨。可以说,我国核电已处于大规模发展前的准备阶段,“十二五”期间将是我国核电产业发展的重要时期,将是我国核电产业发展从量变到质变、产业链优化整合的关键时期。

考虑能源结构调整的要求,2030年我国总发电装机容量将达到20亿kW,核电总装机容量将达到2亿kW,核电装机容量占10%,占总发电量的15%。2050年我国将进人中等发达国家行列,以人均1.56kW计算,总发电装机容量将达到25亿kW,核电总装机容量将达到4亿kw,核电占总装容量的16%,占总发电量的22%。

2、技术进展

中国正在运行的11座核电机组均属第二代核电技术。

中国政府在确定发展核电之初,就决定要采用世界上最先进的技术。同时,要通过引进、消化、吸收和再创新,最终形成具有中国自主知识产权的大型先进压水堆核电技术。无论是在招标过程中,还是谈判过程中,都坚持做到牢牢抓住“以我为主”不放松。

中国政府从2003年起,就开始启动了第三代核电技术的招标工作。在诸多国际竞标者中,美国西屋联合体以最先进的第三代先进压水堆核电技术(APl000)胜出。与美国西屋联合体的一系列谈判都是由国家核电技术公司来进行的。

中国购买美国4台先进的APl000核电机组,美方同时转让APl000设计技术、设备制造和成套技术、建造技术等先进的核电技术,中方将完全拥有在引进APl000核电技术基础上改进和开发的、输出功率大于135万千瓦的、大型非能动核电站的知识产权。

最终,国家核电于2007年7月24日,与美国西屋联合体正式签订了四台APl000机组合同。经过四台机组的消化吸收,中国就能实现APl000技术的自主化、国产化。

APl000技术是目前世界上最先进最安全的第三代核电技术。截至2008年12月,国家核电技术公司已经完成了APl000内陆核电站的总体设计、关键系统设计、关键设备的总体设计。

3、经济性分析

核电的经济性不但体现在较低的运营成本和较低的发电成本,而且和核电的建设成本、外部成本以及核电厂负荷因子等因素相关。

单从程造价方面看,同等装机容量下核电造价是煤电的1.5~2倍。我国已建成核电站的单位造价介于1838~1386美元/kW(不含大亚湾和秦山一期)国内第一个国产1000MW超超临界电站项目——华能玉环电厂一期2台1000MW机组,项目动态总投资99.5亿元(包括烟气脱硫投资),相应单位动态投资约为5000元人民币/kW(按照2007年汇率为714美元/kW)。不同的技术也导致造价差异(当然安全性也不同),AP1000机组其核岛系统设计简化、厂房建筑和设备配置大幅减少,同时采用标准化、模块化设计和建造技术,可以控制成本,缩短建造工期,使得AP1000机组在经济上具有更强的竞争力。

提高国产化程度是增强我国核电经济性的关键因素。秦山核电站一期的造价为685美元/kW,大亚湾为2030美元/kW,是前者的2.86倍左右。通过核电设备国产化,可以大幅度降低造价,从而提高核电的经济性和市场竞争力。

从发电成本和上网价格角度分析,核电目前已经具有竞争力。国际上核电和煤电发电成本比率从0.58至1.1不等,最低为俄国,最高是中国,美日韩在0.85左右。在国内,随着国产化比例的提高,核电发电成本明显降低。目前,国产2×600MW超临界火电发电成本为217.26元/(MW·h),当核电国产化达到50%时,1000MW级核电的发电成本为253.72元/(MW·h),较火电高出约15%;在国产化率达到70%时,核电发电成本可降低到211.15元/(MW·h),已较火电低。

我国核电执行的是“一厂一价”的上网电价制度,目前国内核电最低的上网价是秦山核电站二期上网电价0.393元/(kW·h),大亚湾核电站上网电价为0.414元/(kW·h),接近火电价格(平均0.387元/(kW.h)).而大亚湾和秦山二期核电站上网电价低于广东省和浙江省的平均上网电价,已经具备了与火电价格竞争的能力。即便是最高价0.464元(kW·h)(秦山乏期)也远低于均价为0.56元/(kW·h)的同是新能源的风电的上网价格。

逐步提高的机组运行容量因子大大增强了核电经济性美国2006年现役核电机组平均容量因子约为90%。我国核电站运行容量因子也在不断提高,从初期的秦山一期设计容量因子65%,大亚湾核电站70%,到新开工的红沿河核电站、福建宁德核电站设计容量因子均为85%。2006年大亚湾、岭澳4台机组容量因子更是达到了90.10%和91.26%。据统计,世界前四分之一的运行核电厂,其年度容量因子达95%以上一个1000MW核电机组,容量因子从60%提高到90%,每年可多发电2.6×l09 kW·h,多发电约50%。我国的核电站在这方面尚有一定差距,这也是提高我国核电经济性的有效途径。

另外在国际上,随着核电厂运行安全性的提高,以及出于经济性的考虑,许多核电厂在达到服役寿命期或运行执照许可运行期后,希望或已经通过核安全监管机构评审,继续后运行。合理的延长使用寿命会增加经济运行年限,固定资产得以充分利用,发电量、收入与利润增加,从而提高核电经济性。

二、我国二代改进型压水堆核电站设备生产技术成熟

当前我国二代改进型压水堆核电站已具备系列化规模化发展的有利条件。二代改进型压水堆属于成熟的堆型,设计经过验证,自主化程度较高。有相当丰富的自主建设和自主运行经验,平均建设周期小于5a。设备国产化率超过70%,除主循环泵(目前已有3家制造厂在研制)外,主要的核电设备已具备坚实的国产化基础。我国已建成的核电站的运行经验表明,核电站的运行是安全的,没有温室气体和有害气体排放,放射性废物的排放远低于国家标准。

二代改进型压水堆核电站随着技术的发展和运行经验的反馈,逐步引入新的成熟技术,使核电站的安全性得到进一步的提高。新设计建设的二代改进型压水堆降低了堆芯功率密度.使热工安全余量大于15%;加大稳压器容量,增加了核电站运行的稳定性:增设附加应急柴油发电机系统,提高了供电的可靠性:增设安全壳过滤卸压排放系统,防止安全壳超压失效,并防止放射性外泄;应用概率安全分析技术以及风险管理技术,防止核电站出现严重事故:引入严重事故预防和缓解措施:如非能动氢复合系统防止氢爆、稳压器卸压排放系统防止高压熔堆、田湾核电站还设计了堆芯捕集器用以在堆芯熔融时防止熔融物熔穿透安全壳底板;广泛采用数字化仪控技术和先进控制室,改善了人机界面:汽轮发电机采用半速机组,提高了出力和热效。

二代改进型压水堆核电站在自主设计能力方面,形成了专业配套、结构合理的研究设计队伍。在项目管理能力方面,按国际通用项目管理模式管理,已基本与国际接轨。

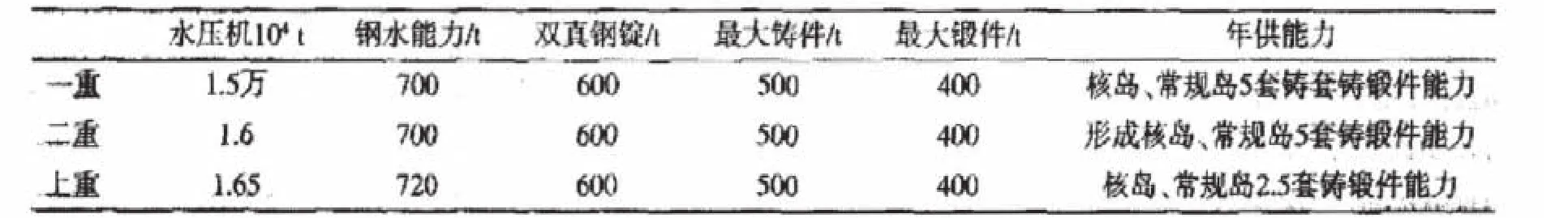

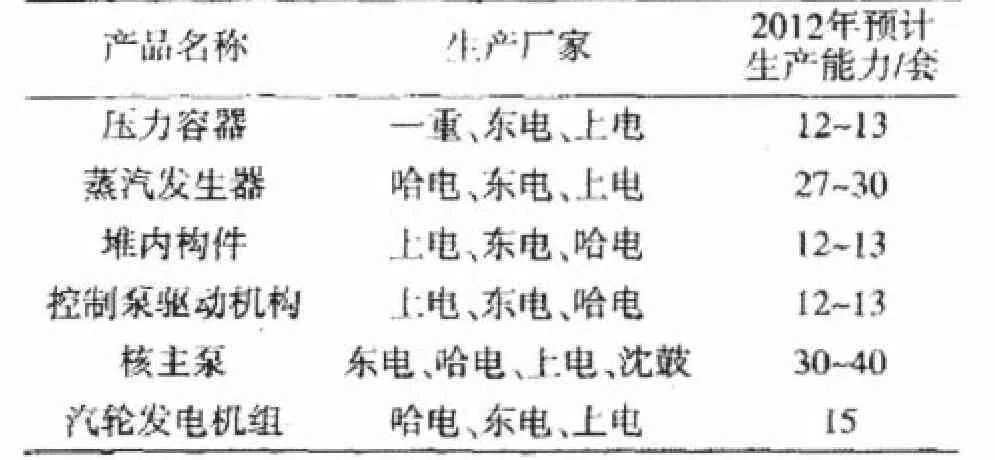

在设备制造能力方面,3大集团都将基本具备每年提供23台百万千瓦级机组设备的能力。3大重机厂大型铸锻件工艺装备生产能力见表2。表3为我国重点核电装备制造企业生产能力预测。在建设安装能力方面,已经具有4个项目8台机组的建设实践。

在营运管理能力方面,根据世界核电运行者协会WANO的9项性能指标,3项进入前114的先进行列,有5项超过中值水平,只有1项略低于中值水平。

表2 3大重机厂大型铸锻件工艺装备生产能力

表3 核电主要设备2012年预计生产能力

在安全监管能力方面,建立了与国际接轨的核安全管理和监督的法规制度,具备了全过程全方位监督管理的能力。

三、大力发展内陆核电站

迄今为止,中国所有的核电站郜是建在沿海。国际上大部分核电站建设在内陆。法国有65.1%的核电站建设在内陆,美国亦有75.7%的核电站建设在内陆。有些内陆国家,比如瑞士,5座核电站都在内陆的江河边上,5座核电站总发电功率为3220MW,占总发电量的37%。其他将近60%的发电量由水电提供。因此,国外其他国家的经验表明,在内陆建核电站是完全可行的。

我国内陆地区经济有了很大发展,电网容量亦有很大发展,但部分省份同样存在缺乏煤炭和水力资源。2009年初南方各省发生了大面积、长时间的雪灾,造成了广大地区长时间的断电,带来了严重的后果。因此,仅依靠远距离输电和长途运煤是难以保障用电安全的。这样,除提高电网的抗灾害能力,建设紧急情况下不依赖燃料运输的核电站是很有必要的。

从安全和环保要求看,内陆核电站和沿海核电站没有本质的差别。目前成熟的核电站设计和建造技术完全可用到内陆核电。内陆江河流量多半不够大,可采用冷却塔闭式循环带走余热,以减轻温排水对环境的影响。目前,百万千瓦级核电站一机一塔要求塔高200m,淋水面积16000m2,我国已能设计160m,12000m2冷却塔。正在开展超大型冷却塔的设计因此按照核电规范选择的厂址是能够保证核电站的安全的。

(1)放射性液态流出物的排放控制

内陆厂址与沿海厂址相比,液态流出物中要考虑放射性物质到达人体的途径及饮用水和灌溉等途径。目前,我国江河、湖泊污染事件屡有发生,国家主管部门和公众对于河流的排放控制均持高度关注和审慎的态度。核电厂环境辐射防护规定液态流出物排放的放射性总量每年≤200GBq(不包括氚),URD文件中对先进压水堆核电站规定每年≤1.85GBq(不包括氚),EUR文件中对先进压水堆核电站规定每年≤10GBq(不包括氚)。从秦山二期2002-2006年统计的数据年液态流出物排放的放射性总量为2~5GBq。因此,目前设计的液态流出物处理系统完全能满足国标要求,而实际运行水平远低于国标要求.并与先进压水堆核电站的要求相当。

(2)液态放射性流出物排放浓度控制

我国的《生活饮用水卫生标准》(GB57492006)中规定总放射性小于1Bq/L。《核动力厂环境辐射防护规定》(GB6249)提出核动力厂排放口下游1km处受纳水体中总β射性浓度不得超过1Bq/L,这就是要求在排放口下1km处满足生活饮用水标准。GB-l4587—修订版的征求意见稿,提出了100Bq/L的排放罐出口浓度控制值。因此,经过适当的稀释,核电厂液态放射性流出物排放浓度就可达到天然放射性本底水平。

内陆核电站由于采用冷却塔闭式循环带走余热,没有循环冷却水对放射性废液的稀释。滨海压水堆核电站液态流出物排放的内部实际控制值为≤1000~2000Bq/L(不包括氚),经循环冷却水对放射性废液的稀释1000倍后,其浓度已相当低,一般≤1Bq/L。俄罗斯滨河核电站要求液态流出物排放的浓度控制值为≤18Bq/L(不包括氚)。所以,改进目前沿海核电站的液态放射性废物的处理技术,是完全能满足内陆核电站对液态放射性废物处理和排放的要求的。

(3)液态放射性废物处理技术

俄罗斯核电站放射性废液处理采用了双蒸发器处理系统。处理后的液体再经二级离子交换处理,净化系数从l0E3提高到10E5。美国采用反渗透废液处理技术,实现废水回用,以满足“零液体排放”要求,并可针对某些元素进行高纯度净化或去除。美国Comanch Peak核电站用于去除放射性,特别是Co胶体,Cs和I到监测不到水平,净化系数达5.7×104。美国德赖斯登核电站用超级过滤+反渗透+去离子技术处理废液,≤10E-3μCi/L。内陆核电站的含氚废水,在废水处理后,排人冷却塔循环冷却水中,通过蒸发向大气排放。

四、我国发展核电的必要性

1、有利于促进能源结构调整

中国已经成为世界第二大能源生产和消费国、第一大煤炭生产与消费国、第二大石油消费及进口国、第二大电力生产国。中国能源资源有3个基本特点。能源资源品种丰富,但人均占有量较少,在已探明储量中煤炭占世界人均的56%、石油占11%,天然气占4.6%。能源资源结构不尽合理,煤炭、水能相对丰富,而优质化石能源(石油)相对不足。能源资源分布与生产力布局不平衡,经济发达地区在东南沿海,而水力资源在西部和西南部,煤炭主要在北方。

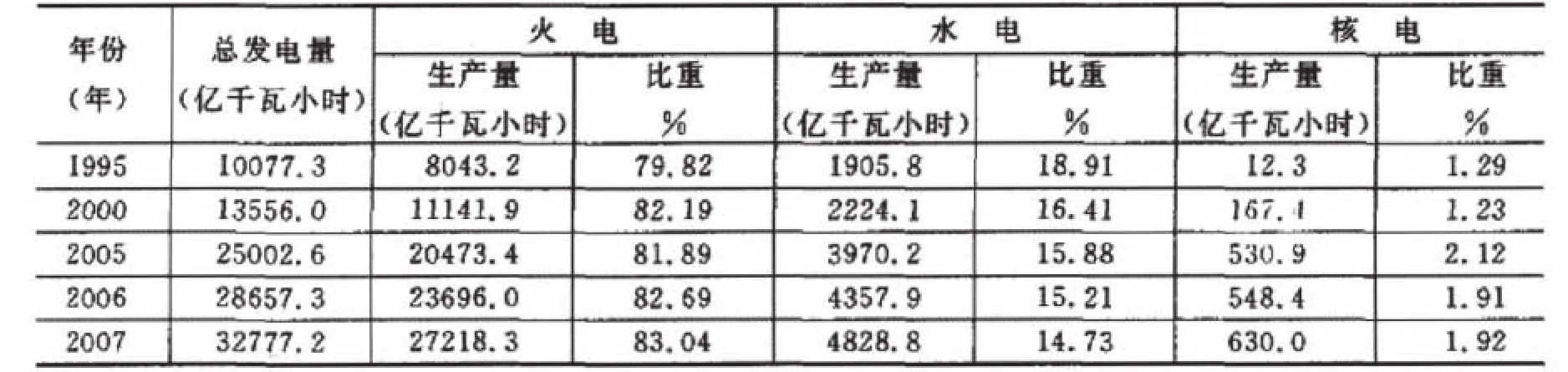

从表4所示的我国电力结构来看,火电发电量占总发电量的80%左右,且近两年呈微升趋势;水电发电量占总发电量的比重从1995年的18.91%下降到2007年的14.73%,近几年呈逐年下降趋势;核电发电量在总发电量中所占的比重一直很小,最高年份的2005年也不过占2.12%。而火电基本上就是以煤炭发电。以煤炭为主的能源生产消费和以煤电为主的电力生产所带来的问题主要是运输与环境污染问题。近几年能源、电力结构虽经努力,但趋势未有根本改变。

目前,我国能源发展面临4个基本问题。即经济社会发展中的能源供需总量平衡问题。长期以煤为主的能源结构,造成的环境、生态问题。而且,煤、石油、天然气是重要的化工原料,用作燃料烧掉非常可惜。西气东运、北煤南运、西电东输的能源输运问题。我国煤炭运输占铁路运量的40%,占沿海和长江中下游水运1/3。对国外资源依存的能源供应安全问题。

核电的基本特性决定了在应对能源挑战中有能力发挥无可替代的重要作用。现代社会中,除了煤炭、石油、天然气、水力资源外,还有许多可利用的能源,如风能、太阳能、潮汐能、海水温差、地热能等等。但是,这些能源很难在近期内实现大规模的工业生产和应用。而核能,也只有核能才是可以大规模使用的安全和经济的工业能源,核电的发电成本已经低于煤电。目前国内核电最低的上网价是秦山核电站二期上网电价0.393元/(kW·h),大亚湾核电站上网电价为0.414元/(kW·h),接近火电价格(平均0.387元/(kW.h)),而大亚湾和秦山二期核电站上网电价低于广东省和浙江省的平均上网电价,已经具备了与火电价格竞争的能力。即便是最高价0.464元/ (kW·h)(秦山三期)也远低于均价为0.56元/(kW·h)的同是新能源的风电的上网价格。

核电不排放SO2等污染物和温室气体CO2,对环境后果实行严格管理,因此属于清洁能源。而核电的安全可靠性正在不断提高。核电对煤电具有较强经济竞争力和替代能力,目前二代改进型核电站的电价大都与当地的标杆电价相当。核电燃料运输量小。因此,我国在现阶段发展核电是调整能源布局的有效途径。

2、有利于促进技术进步

中国电力工业制造水平经过几十年的飞速发展,已经达到很高的水准。从设计、制造、安装、机组运行、输送变线路等诸多方面,中国已经实现全面国产化。但核电机组,尤其是核岛部分,在材料选取、制造工艺和机组运行等方面,与国外还有明显的差距。已经投入运行和在建的核电项目,除泰山一、二期为国内自主研发的堆型外,还是以“外方为主、中外合作”的模式进行。近期,国家明确提出了核电技术自主创新的目标,在引进和吸收国外最先进的核电技术的同时,加快对核心技术的消化理解。加快核电自主化建设,有利于推广应用高新技术,促进技术创新,对提高我国制造业整体工艺、材料和加工水平将发挥重要作用。

根据国内核电发展指导思想“统一堆型、推进国产化”的要求,对内陆地区新上的核电项目技术路线分歧主要集中在是上三代AP1000,还是二代改进型M310。前者是美国西屋公司技术,后者源自法国技术。

表4 1995~2007年我国发电量构成

M310在国内已经应用较广泛,目前沿海地区获批的CPR1000就是从M310改进。岭澳核电站期即为CPR1000的示范工程,自2003年商业运营以来,安全运行业绩优良。2006年l2月16日,原国家发改委主任马凯与美国能源部长博德曼共同宣布,美国西屋公司最终击败法国阿海珐集团,赢得了中国第三代百万千瓦级核电招标,为这场耗时两年多的全球最大核电合同竞标战画上了句号。西屋公司持有的就是AP1000,称为三代技术。这也表明,我国今后上马的核电项目以AP1000为主。AP1000在技术上更为先进,但世界上并无投入商业运行的业绩,美国在1979年宾夕法尼亚三里岛核电厂发生严重事故后,就基本停止了新的核电项目,中国于是成为“吃第一只螃蟹的人”。

五、我国核电发展存在的问题

1、没有形成完整的产业链条

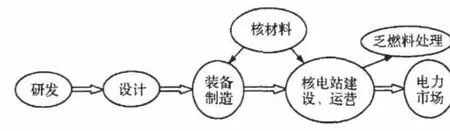

核电产业链是以核电产品的生产为主线,围绕核能发电及其技术保障而形成的产业链条。产业的发展与创新不仅仅只是一项活动,它也是一个受多种因素影响的复杂过程与创新相关的各组员组成了一个相对稳定的链条。核电产业链条是由相互影响的各个环节组成,通过核电站将核燃料生产从事者与电网经营者联接在一起(见图1),核电站是整个核电产业的中心环节。

图1 核电产业链

从产业链的构成上来看,我国核电产业目前尚没有形成完整流畅的产业链。核电的研发与装备各板块之间及核电装备制造业的配套服务链条尚未完全打通,科研成果难以有效转化;产业链内组织体系较为松散,还没有形成一个强有力的产业链条。核电产业链条的低强度,甚至是产业链条的缺失,已成为我国核电产业发展与创新的瓶颈。

目前,我国核电产业规模偏小,建设成本较高,且堆型分散,缺乏核心技术。关键设备的国产化率仍较低,自主创新能力不够,制造还没有形成完整的产业链条,一些关键设备和材料仍然需要从国外进口,我国积极发展核电实际为外国核能公司提供了巨大的商机。法国《论坛报》曾有这样的评论:“法国为中国庞大的核电市场而激动”。

2、核电产业组织模式不清

核电产业组织模式是指核电业主企业、核电设备供应商、核燃料供应商、核电设计和核电建设AE公司等各个环节的组织形式和相互关系,如果形成核电产业链条解决的是核电产业完整性和系统性的问题,那么核电产业组织模式解决的就足核电产业组织的有效性和协同性问题。从困际视角来看,具有代表性的核电产业组织模式主要有美国“小业主”型、法围“大业主”型、日本“供应商”式、韩国“一体化”式等诸多类型,这些国家由于选择了适合本国国情的核电产业组织模式,进而促进了本国核电产业的长足发展。但中国的核电产业组织模式似乎并不清晰,主要呈现出以下三个特点,一是核电产业组织中,缺乏强有力的主体和力量组织、统筹和引导核电产业各环节、各主体的生产经营活动,法国以业半为主导、美国以核电建设AE公司为主导整合各方主体,运作效率高,过程易控制。中国核电产业组织中由于没有明确主导力量,某一环节、某一过程出现问题,就会使整个项目的建造、展开、目标和成本受到影响;二是核电产业各环节、各主体间缺乏有效统一的运行协调机制,相互之间紧密程度不够,协同程度不足,更多体现为工程项目形式的管理方式,围绕项目立项建造各方组织在一起,但项目结束又都分开。由于这种松散型的组织关系,使得各环节、各主体间较难建立长期深入的战略合作关系,也难以形成利益共享、风险共担的组织模式;三是由于产权结构设计不合理,也制约了部分主体的发展。例如中国厂东核电集刚公司的股东有中核集团等,中核集闭、中广核、中电投都是具有核电开发和建设资质的企业,住市场中是平等的竞争主体,是竞争对手,但中核集和中电投又是中广核的股东,股东和竞争对手集于一身,无法避免产生利益冲突和公司治理上的矛盾,使中广核处于不规范和不平等的状态;新成立的国家核电技术公司也存在类似的问题,如何理顺应当有所考虑。

3、核电产业资源能力分散

中国核电产业资源是有限的,如果有限的资源分散无法肜成合力,将极人限制核电产发展的广度和深度。核电产业组织结构松敝、集中度低,从核电站工程设计到核电设备制造都缺乏专业化分工。例如,从研究设计来看,核电技术研发和设计的组织与管理体系基本足电站总体设计院与发电企业一体化,具有核电站设计总承包的经验的核工业第二研究设计院、上海核工业研究设计院和中国核动力研究设计院等三大设计院,分工不明确,造成研究工作不连续,研究和投入重复,难以形成技术专业化优势,资源浪费的同时又影响了效率;从运营管理来看,当前同一个地区若干个核电站分由不同的公司建设和经昔,各自追求全功能、自给自足的“大而全、小社会”管理模式。一方面在企业内部行政支持机构臃肿,占用资源比例高,造成对核心业务的投入不足;另一方面同地区核电企业之间由于互为独立,难以实现整体的资源优化和运作优化,不利于经验共享、共同发展;从设备制造来看,核电设备制造业是核电产业重要组成部分,在整个核电站的建设中,设备占到全部造价的30%以上。中国有哈尔滨动力集团、上海电气集团、东办电气集团三大设备制造集团。这三大集团原是制造常规电力设备的主要企业,近30年来,都或多或少地参与了核电站设备技术引进、消化、吸收和制造。如哈尔滨动力集参加过30、60万千瓦核电站常规岛的设备分包;上海电气集承了秦山一期30万千瓦核电站核岛部分国产化的要任务,具有百万千瓦核岛设备的成套能力;东方电气集团承担了岭澳核电站百万千瓦设备分包任务,提供核燃料组件。现在这三大集团都在争取以本区域企业为主形成核电站设备的生产基地,这样集团之间就不可避免地出现重复建设问题,有时甚至是过度和无序竞争。由于没有形成公开透明、公平合理、专业分工、有序竞争的整体环境,核电产业链条不够细化,资源能力分敞,不同环节间竞争性不足,也导致核电产业内部发展不够平衡,专业化和集约化程度还不够高。

4、核心技术创新能力不足

在核电产业各环节中,具有自主知识产权和国际领先水平的核心技术研发能力还落后于国外核电发达国家。关键的核心技术尚未实现实质性的突破,成为制约我国核电产业素质提升的主要瓶颈之一。中国虽然较大比例地实现了核电设备的国产化,形成了一定的核电设备供给能力,但是关键核电设备和配套设备中的关键件国内仍无法制造,或者国产的核电配套设备品种、质量、性能尚不能完全匹配于核电产业发展的需要,仍然需要依赖进口。更需看到的是,核电产业具有综合性和系统性特点,基本上可以把国民经济中的所有行业门类和学科内容囊括进来,这也正是核电产业具有战略地位的重要体现,核电产业核心技术创新能力不是受制于自身因素影响,也受到其他相关学科门类发展缓慢的影响。

5、铀资源长期保障存在困难

按照2007年出台的核电中长期规划,到2020年,我国核电总装机容量将达到4000万千瓦。到那时,中国发展核电需要7000吨天然铀,但目前中国自产天然铀产量仅1000吨。预计到2050年,我国核电装机容量将达到2亿千瓦。但现在探明的天然铀储量,最多能供4000万千瓦装机容量的热堆电站运行50到60年。因此,在30年后,中国的众多核电发电厂或许会因缺乏铀矿原料而停产。

世界上探明的铀资源量分布于澳大利亚、巴西、加拿大、哈萨克斯坦、尼日尔、南非、美国、纳米比亚、乌兹别克斯坦9个国家,占全球已探明铀资源总量的70.79%。这其中又主要集中于澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦3个国家。

据世界核能协会统计的数据,2004年世界天然铀产量的80%以上都集中在国外的8大公司手中。目前我国已探明的大小铀矿床有200多个,以中小矿床为主,且品位较低。2003年经济合作与发展组织(OECD)公布的数据:中国的铀资源量(成本低于130美元/公斤铀)为7.7万吨铀,其中成本低于40美元/公斤铀的储量约占60%,主要分布在江西、新疆、广东、辽宁等地。很显然,在新的2020年核电发展规划目标下,我国的铀资源无法满足需求。

从长期来看,2030—2050年我国的人口将达到顶峰16亿,按平均每人消耗电力1.56kW来计(相当于发达国家的中等水平),就需要25亿kW的电力供应,其中16%为核电(相当于目前世界核电的平均份额),即4亿kW的核电。到2050年我国对于天然铀资源需求相当大,如果核电的比例比16%还要大,则对天然铀资源的需求将更大。

中国铀矿进口量较少,海外开发尚为空白。而2006年,中核集团和中广核集团才刚刚实行“走出去”找铀矿的战略。为了应对此种局面,国家在核电中长期发展规划中对核燃料资源供应保障提出了明确要求:坚持内外结合,合理开发国内资源、积极利用国外资源的原则,适度超前发展核燃料产业,建立国内生产、海外开发、国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障体系。

六、促进我国核电产业的发展

1、优化核电产业链

产业链的延伸主要包括向前延伸、向后延伸和增加中 间环节等 ,产业链的提升主要是通过提高产业链各个环节的知识含量、技术层次、资本密集程度和附加值水平,优化产业链内的公共要素,提升产业链 内企业节点的竞争能力,从而提升产业链的整体素质。

一条完整流畅的产业链是一个产业高速发展的首要条件,构建、整合完整的产业链条是中国核电产业发展的必由之路。实现核电设备的国产化,必须要从单一的设备制造向设计、制造、供货、服务集成的目标发展,需要核电企事业的有效整合。核电科研开发的主要 目的是产业化应用,这也是 目前我国核电产业发展最为薄弱的环节,必须以产业链为纽 带,整合核电科技资源,形成核电产业集群有助于扭转 这一局面,从而促进我国核电产业的快速发展。

2、提高自主创新能力

中国要想改善和更好地提高自主创新能力和产业竞争力,根据国际经验,需要有4个方面的确保:(1)搭建一个包括科学家、工程师、风险投资家、知识产权律师等密集且互动的“合作平台”;(2)确立让科学家能够分享科研成果转化(包括国家支持的科研成果转化)而成立的新创企业的利润的制度;(3)创新主体必须是大型企业(他认为大型企业最具创新能力)或集中于一个技术密集企业群中的创新企业群;(4)强大的资金流将这些要素编织成一个创新网络,并处理好他们之间的相互利益和互动机制。这同样也适用于核电产业创新方面,在核电产业链条中上、下游企业之间的生产经营过程中形成正式的合同关系网络或者准正式的合作关系网络,同时,加强企业与政府、研究机构等行为主体之间的合作和联系,构建核电产业创新发展网络。通过引进美国第三代核电技术AP1000,并在AP1000的基础上研发具有自主知识产权的AP1400先进水堆技术,同时将高温气冷堆作为下一代核电示范工程技术,这些都为提升核心技术创新能力指明了方向。

3、完善适于核电产业发展的政策环境

作为新兴产业核电产业,其发展必然要求技术变革和制度创新,同时,一些有色金属、造船、化工等企业纷纷介入核电产业,参与制造和配套体系,现有的管理体制和运行机制已不适应核电产业蓬勃发展的要求,这将促进核电产业在技术和体制上创新。作为特殊产业的核电产业,其发展离不开政府的大力支持和积极引导,需要通过制定相应的政策法规,在产业技术研发、产业融资、产业信息服务以及产业人才培养等方面配套产业支持政策(比如对核电技术创新项目给予贴息和引进设备免税政策等),积极促进核电产业市场化;通过对核电产业组织结构调整以适应电力管理体制改革和企业改革,大力发展核电科技必将有力地促进我国核电产业的发展。

4、促进核电人才培养

核电人才短缺是一个全球性问题。前苏联切尔诺贝利核电站发生核事故之后,影响了整个国际社会的核电发展,这个寒冷的“低迷期”长达20多年。美国自1979年“三厘岛核泄漏事件”之后,20多年核电建设基本停滞不前,人才补充更新很慢。

无论是在中国核工业的龙头老大中国核工业集团总公司,还是后起之秀中国广东核电有限公司,以及新成立的国家核电技术公司,都采用了“爷爷带孙子”的方式,一批老专家们不仅参与项目,而且言传身教培养新人。

目前,许多高等院校也已敏锐地感受到核电发展的未来趋势,像清华大学、上海交通大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学等高校都设立了核电专业,连一些中等专业学校也开设了与核电相关的课程。因为一个核电站所需要人才并非仅仅限于核专业,所需人才涉及机械设备、热能、自动化控制、精密仪器等60多个相关专业。