世界核电发展及铀供需形势

2010-06-25中国核工业集团林燕

中国核工业集团 林燕

一、世界核电发展回顾

1942年,美国建成了世界上第一座人工核反应堆,开创了核能利用的新纪元。在20世纪50~60年代,美国、前苏联等工业发达国家在进行军备竞赛的同时也竞相发展核电站,前苏联、美国、法国、比利时、德国、英国、日本、加拿大等发达国家建造了大量核电站。

20世纪70年代,工业发达国家受到两次石油危机的冲击,以核代油的选择使核电进入发展高潮,此时的核电发展速度要大于火电和水电发展速度;但是80年代以后受经济发展趋缓的影响,电力需求增速随之放缓,再加上1979年和1986年的三哩岛事故和切尔诺贝利事故,核电发展陷入低谷。

此后,人们对核电的安全性提出了新的要求,不断增加新的规则和技术标准。同时也相应地增加了建设与维护投资,使核电站的建设与运营成本增加。虽然,人们对核电利用的安全性仍存在一定的疑虑,且核电站的建设成本不断提高,但各国出于种种考虑,仍然把核电放在重要的能源发展位置,并使其在本国能源结构中占有重要位置。

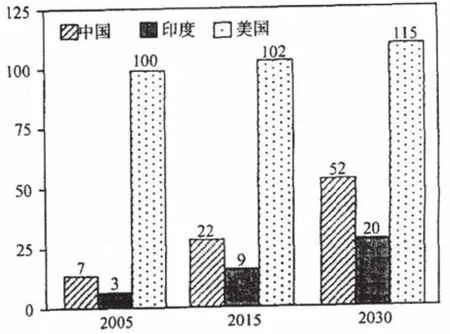

进入新世纪,随着对能源需求的增加、核电技术的发展以及对核电产业的充分认识,核电越来越受到希望增加能源供应多样性,保障能源安全的国家青睐,比如说,世界上最大的3个煤消费大国中国、美国和印度都计划大力发展其核电产业,如图1。

图1 中国、印度和美国在2005年、2015年和2030年的核电生产能力(单位:千兆瓦)

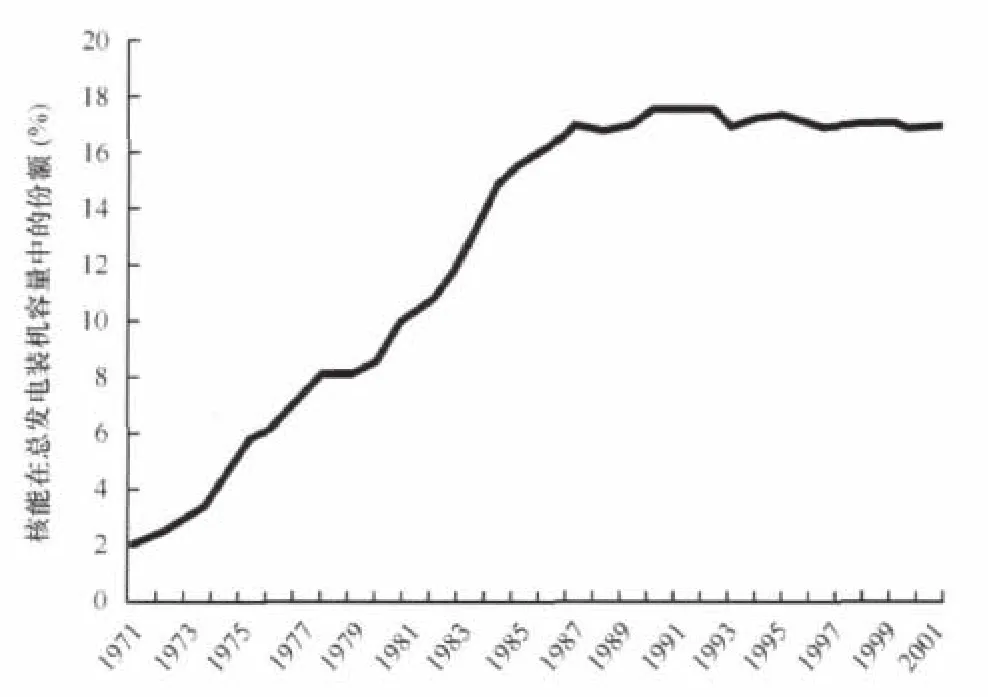

据IAEA Pals数据库显示,截至到2009年10月,世界上共有436台核电机组在运行(见图2),正在建设中的核电机组有53台——发电量将达47.2GWe。美国有103个核电机组,占其总发电量的19%;法国59台机组,占80%;日本核电发电量占总电量的33.3%;韩国占28%。全球核发电量占所有发电量的17%,核电产业已成为许多国家重点扶持和发展的支柱产业,而我国仅占1.2%。发展核电,已是“时不我待”。世界电力生产中核能的份额变化见图3。

图2 世界上正在运行的核电机组及其分布

图3 世界电力生产中核能的份额变化

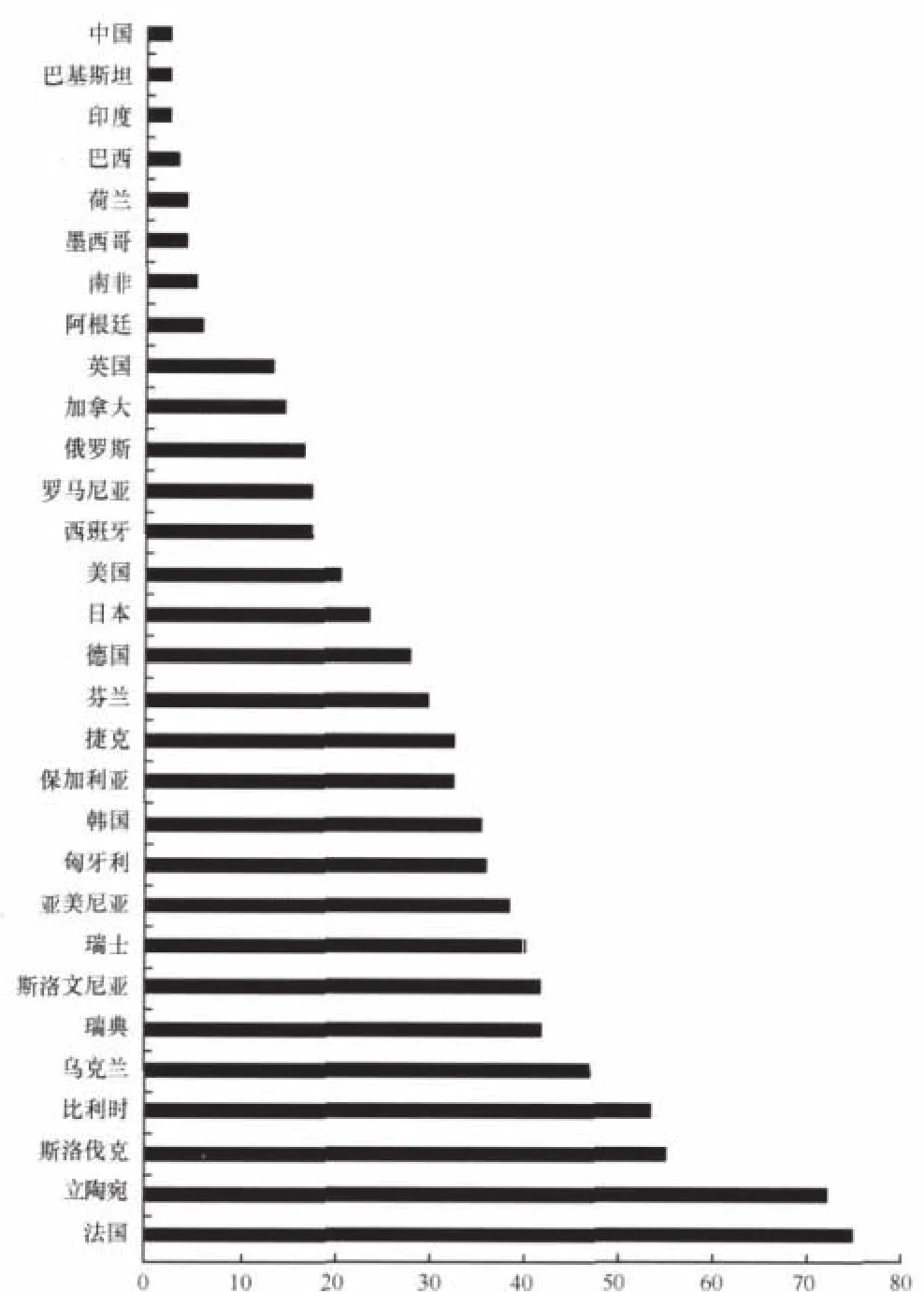

核电虽然提供了全球发电总量的16%,但83%的核发电量都集中在工业化国家。2008年核能在国家电力中所占的份额(%)见图4,有l6个国家的核发电量占国内总发电量的25%以上,其中法国、立陶宛、比利时和斯洛伐克四国的核电百分比超过50%。西欧和北美国家核电发展停滞衰退,而亚洲和东欧的一些国家核电正快速发展。发达的工业国家核电发展停滞,有生产力过剩和经济衰退的原因,有核废料处理的难题,也有受核电厂事故造成核泄露,引发民众不满的因素。

二、世界核电发展趋势

在世界更加重视环境保护,减少温室气体排放的大形势下,核能作为一种清洁安全并且有充分资源保证的能源,在今后世界能源结构中将占据更重要的地位和获得更快的发展是毋庸置疑的。

图4 2008年核能在国家电力中所占的份额(%)

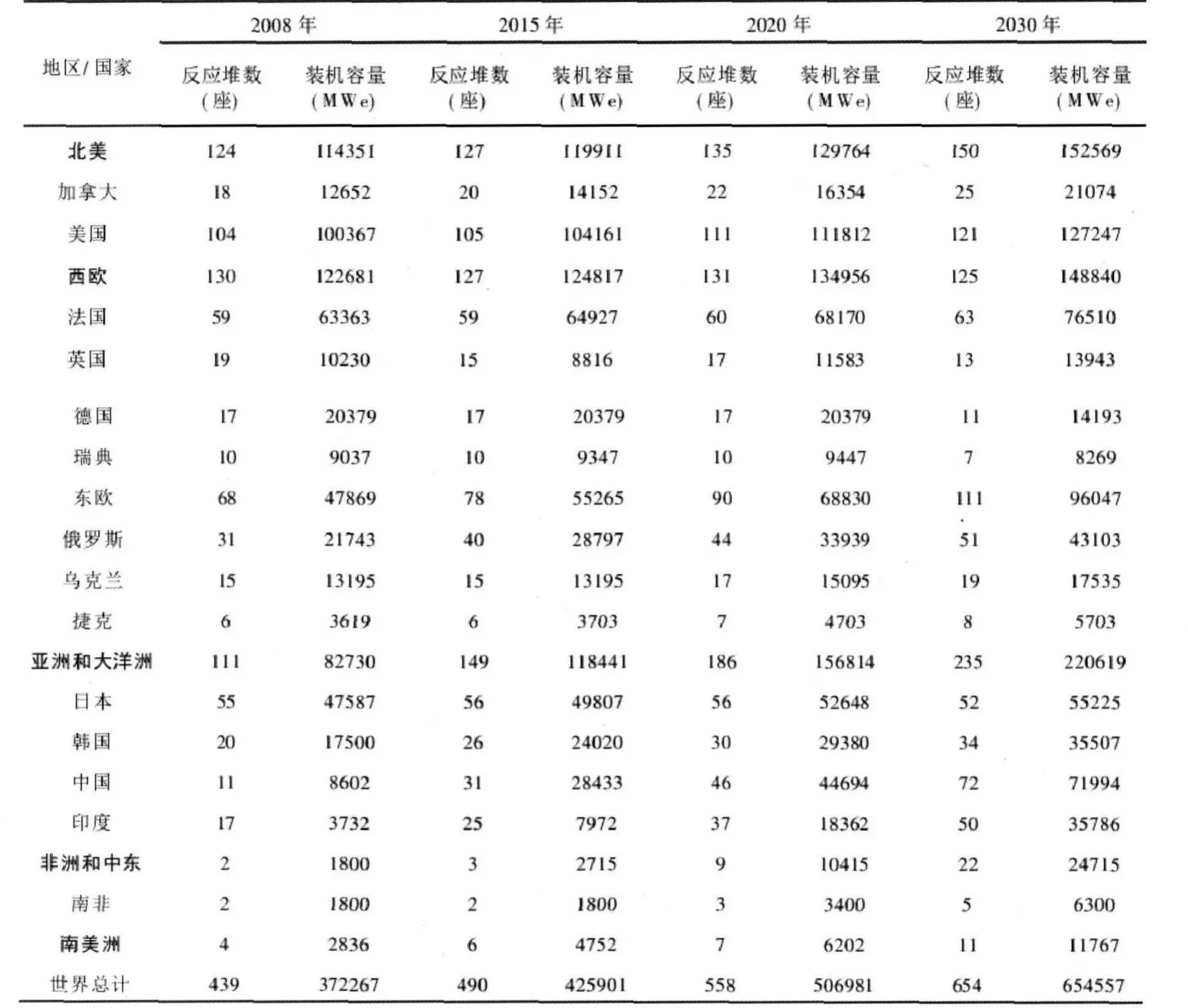

据世界核协会2009年的最新预测,拥有核电的国家将从2008年的31个增加到2020年的43个,而到2030年将增加到54个。表1列出至2030年世界预期的核电反应堆数和核电装机容量。

由表1可见: (1)总体上世界核电处于上升发展的态势; (2)今后一段时间(至2030年)的核电增长主要集中在亚洲及大洋洲地区,其中特别是中国和印度,增长幅度(装机容量)达2·7倍(中国)和8·6倍(印度);其次是东欧,也将达到1倍多; (3)西欧与北美都只保持微弱的增长势头,其中德国和瑞典甚至将出现负增长。

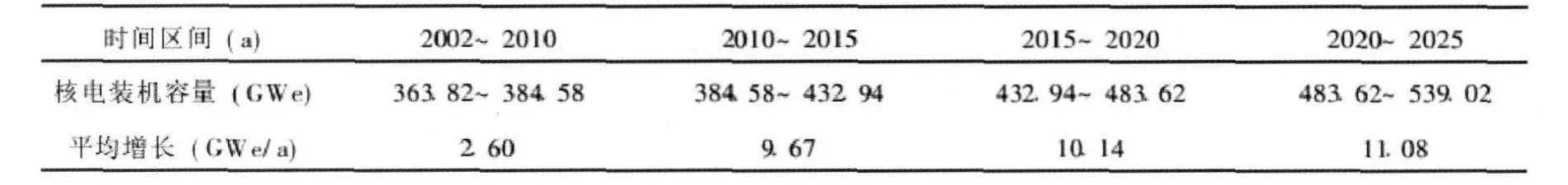

据2007年《红皮书》,其中核电装机容量数据采用其预测中的低位和高位的平均值,2010年以后其发展速度将明显加快(表2)。

三、核电产业发展特性

核电产业指将核能转换为商用电力的生产者的总和,是指与核电站关联的企、事业单位。从产业链角度分析,核电产业又可界定为与核电站有关的系统设计、设备制造、施工建设、调试运营有关的产业链条中的主要环节组成的产业群,具备能够标准化、系列化、批量化生产核电站、改进核电站技术以及研究和开发新一代核电站的能力。核电产业与其他产业相比具有如下特点:

1、自然垄断特性和网络特性

核电产业需要专用的原料供应、专门的设备制造及电力上网线路。具有明显的自然垄断特性和网络特性。核电产业其垄断性质主要体现在燃料端与电网端。核电站发电使用的是铀235,属于国家战略资源,整个矿藏的开采、加工及后期乏燃料处理,都关系到国家核能力的发展战略,是国家战略安全的重要影响因素,一般都由政府严格控制。所以,核电站的这个服务网络也是很单一的,具有明显的国家垄断性。但对整个核电产业来说,形成了核电垄断性质的一个基础。

表1 至2030年世界预期的核电反应堆数和核电装机容量

表2 2002~2025年世界核电总装机容量的演变

2、规模经济和网络经济显著

核电产业的另外一个显著特点是投资巨大且投资回报期长,投资形成的资产专用性强,规模经济和网络经济非常显著。同时,核电在经济上也具有一定的竞争力。在投资费用上,虽然核电目前还高于煤电和气电,但是它的燃料费和运行费却很低,从长远来看,相对于煤电和油电,核电的建设费用比较高,核电在发电成本上将会越来越低于煤电和气电。据国际能源组织对美国、韩国和法国等国家的核电运行效益分析,实现群堆化、标准化、模块化设计和建造的核电站,其价格可降低15%。如果把核电的内部成本(建设资金回收、燃料费、运行维护费等)和外部成本综合起来评价,则核电的经济性是最好的。

3、垄断性和竞争性并存

核电更具规模效益,更需要集中,适宜形成垄断竞争格局并围绕龙头企业及其技术扩散和产业扩散发展中小企业形成产业集群。同时,核电的产品是民用的电力,必须服从电力部门的规划、管理和调度,必须服从电力市场的竞争规则;为核电产业服务的制造工业、电力工业、信息工业等工业体系是可以市场化运行操作的,具有一定的竞争性。

4、配套半径的特殊要求

核电站半径5公里内是限制发展区,而且不能建立在10万人以上聚居区域直线距离l0公里内。同时,核电产业的大量装备是由机械等行业提供,需要产业配套体系、产业集群和专业市场的健康成长,而且由于其需要大型装备对核电站所在区域的交通能力以及装备制造业、机械加工业的配套半径均有特殊要求。

5、保密性和开放边界

核电产业既姓核也姓电,核电产业既是一种高科技产业,也是我国在新形势下保持核能力的战略性产业,核电涉及敏感的核技术,必须进行核安全管理,把握好保密与开放的关系,在共享中保密,在开放中保密。

四、核电利用的安全性问题

究竟哪一种能源系统对人类的健康造成的危险性更大呢?回答这一问题不能只从其大小和外观来看,必须用单位能量所造成的危险——即对人类健康造成的总危险除以该能源系统产生的净能量来衡量,同时还要考虑到全部能量的循环,如果仅仅计算和比较部分系统造成的危险性是不能说明问题的。总的危险性是根据该能源系统所引起的死亡、创伤和疾病来评定的,同时要考虑能量生产的全过程,包括开始阶段、中间阶段和最后阶段。例如,对核电站和太阳能收集器,不仅要考虑建造和运行过程的危险性,而且还要考虑开采所需的沙、铜、铁、铀和其他原材料,以及把它们造成玻璃、铜管、核燃料棒、钢材等过程中的危险性,还要考虑运输中的危险性。

自从1954年苏联建成世界上第一座核电站以来,对于发展核电的问题的争论,始终没有停止过。争论的人不仅包括核科学家、经济学家、环境学家,也包括许多政治家。批评者认为,核电是一种不可接受的危险的能源,发生灾难性事故不是不可能的,而且全世界已经发生过几次大事故了。放射性废物的持久性威胁,将危及人类几千年文明。还有核燃料循环设施可能成为恐怖分子攻击的目标,造成灾难。支持者认为,核能是一种安全而又干净的能源,未来世界不可缺少,同各种化石燃料相比,核能对环境和人类健康的危害更小。反应堆发生严重事故的概率很小。放射性废物仅在数百年内才具有危害性,而且在此期间内还可以进行处理,核电价格较为便宜。

核电站的设计和制造标准比常规工业要高得多,并且,为达到这些标准丽实施的质量控制和质量保证也要严密得多。核电站甚至以可能性极小的假想的最严重事故作为安全设计的依据,并加以纵深层层设防,确保安全。实际上发生最大假想事故的可能性较小。核电站是现代科学技术综合发展的产物,它的科学设计、精心制造、可靠的运行和多重安全措施使之发生重大事故的可能性比其他自然或人为灾害(如飞机失事、火灾、地震、水坝决口、飓风等)要小得多。

如果将核能、煤、石油和天然气等能源系统生产单位能量所造成的危险性进行比较,可以发现,核电站比烧油或烧煤电站的危险性要低得多。同时,计算结果表明:太阳能、风能、海洋能及木醇等多数非常规能源系统的总危险性比常规能源系统(煤、石油、天然气、水电等)和核电的大。在包括上述各种能源在内的10种能源系统中,天然气发电的危险性最低,其次是核电站,第三是非常规的海洋温差发电系统。其他大多数非常规能源系统都有大得多的危险性。但所有能源系统中危险性最高的是煤和石油,其危险性大约为天然气的400倍。

非常规能源系统有较大的危险性,是因为它们的单位能量输出需要大量的材料和劳动。太阳能和风能是发散性的能,很微弱,要积聚大量的能量需要相当大的收集系统和贮存系统。而煤、石油及核能系统属于集中形式的能,需要设备不多。非常规能源系统需要大量的材料,这意味着要进行开采、运输、加工和建造等大量的工业活动。而每种工业活动都会造成一定的危险性,把所有危险性加起来,这些非常规能源系统的危险性就相当大了。

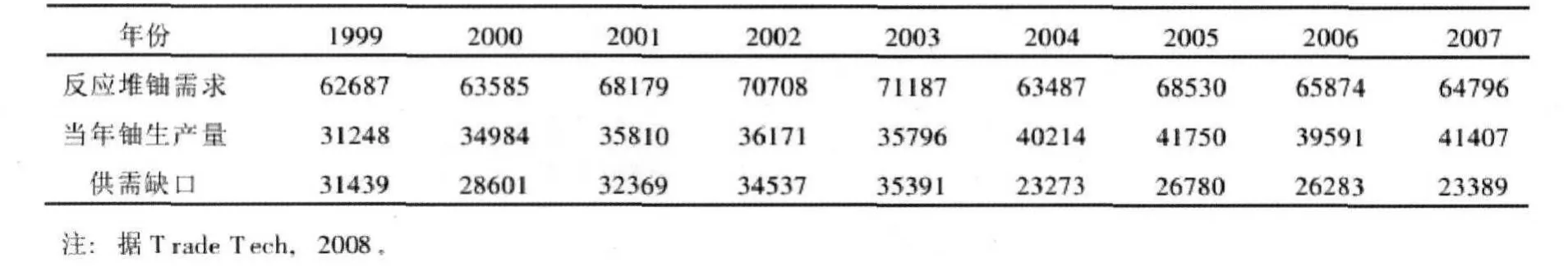

表3 近年来世界反应堆铀需求和铀生产量(tU)

表4 2007年世界铀生产和需求的平衡情况

五、世界铀未来供需形势

近年来世界当年的铀生产均不能满足该年的核电铀需求,见表3、表4,从1999~2007年的供需平衡数据统计,铀生产对核电铀需求的保障程度在50%~64%。其缺口部分则由所谓的“二次铀供给”补偿,而“二次铀供给”中的最大部分是库存,即先期生产而没有消耗的铀。

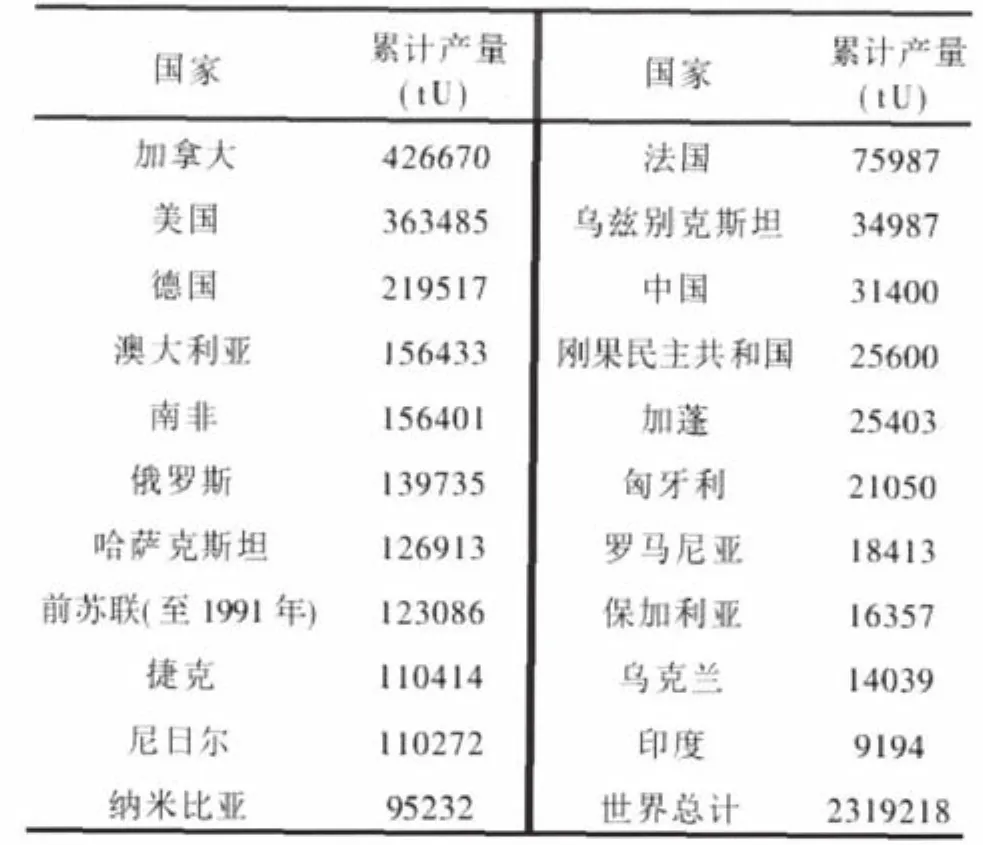

OECD (2008)和WNA (2008, 2009)公布了至2008年世界累计铀生产量为231.9218tU。累计产量居前列的21个国家列于表5。上述巨大的生产总产量中,至2006年大概只有170万t铀(2007版年《红皮书》)用于核电生产,也就是说大约有62万t铀的“剩余”。该“剩余”铀少部分被用作军事目的,而大部分成了世界的铀储备。

表5 至2008年世界累计铀产量

WNA (2008)还披露了前苏联和东欧国家1945~2006年的累计铀生产量共计80·3万t铀。这些铀绝大部分被运往了前苏联,成为它巨大的铀储备。在独联体解体以后的20多年里,俄罗斯不断向世界市场抛售铀,也供给前独联体国家核燃料,向美国供应由核武器级铀稀释的低浓铀,这些全部依赖于其此前积累的庞大的铀储备。按最近俄罗斯出售铀的数据推算(2007年俄罗斯向美国和欧盟出售了1·246万t铀),俄罗斯巨大的铀储备大概还能支持俄罗斯各方面需求10~0年。

当然,铀的二次供给中还包括乏燃料中回收铀、贫铀的再浓缩和军用武器级钚转换用作MOX燃料等,但这些在二次铀供给中占的份额都不大。

表4还凸显出世界铀生产和需求的一个鲜明的特点,即大部分铀消费国自身并不生产铀,或只生产少量铀,而大部分铀生产国却没有核电铀需求,铀已经成为典型的“商品”。生产国并非为了自身的需求而进行和扩大铀生产,而消费国也没有必要根据自身的需求来扩大或削减本国的铀生产。这一核电发展模式正越来越国际化。因此中国可以借助这样的模式实现高速发展核能建设的目标。

世界铀生产的另一个鲜明特点是铀生产正越来越向若干大的铀业公司集中,向若干大型铀矿山集中。当前占世界前8位的铀业公司的铀产量占世界产量的84%~86%。这些大公司之所以能够在世界铀生产中占有重要地位,是因为它们掌握着若干世界最大的铀矿山的生产。世界十大铀矿山的生产量占世界铀总产量的62%~68%。

从当前至2015年铀生产对核电铀需求是有保证的。2015年以后核电进入加速发展时期,铀生产有可能成为核电发展的障碍之一。从目前的铀生产和需求来看,满足中长期核电铀需求还是可能的。但是越长期的预测其不确定性也就越大,历史上有关铀价的预测就证明了这一点。