产业组织演化对工作变动的影响:来自组织生态学的研究

2010-06-23彭璧玉陈有华

彭璧玉, 陈有华

(华南师范大学经济与管理学院,广东广州510006)

产业组织演化对工作变动的影响:来自组织生态学的研究

彭璧玉, 陈有华

(华南师范大学经济与管理学院,广东广州510006)

从组织生态学视角来研究产业组织对工作变动的影响是一个全新的研究领域。组织生态学对于组织员工流动的研究主要分三个层次:一是种群间层次,研究产业演化对就业总量的影响;二是种群内层次,研究产业组织演化对工作流动比率和方向的影响;三是组织层次,研究产业组织演化对组织高管层的更替的影响。

组织生态学;产业组织演化;工作变动

上世纪70年代,Hunnan和Freeman(1977)提出了组织生态学理论,首次将生态学理论引入对社会组织及人的研究,为人们提供了一个研究产业组织演化的新视角。随后许多学者基于这一理论对产业组织演化、组织员工工作变动进行了大量的研究。组织生态学关于组织员工流动的研究主要集中于两个方向:一是关注组织劳动力及其统计特征;二是着眼组织结构的维度(Haveman和Cohen,1994)。研究表明,组织内、外员工流动率会受组织数量的增长率和下降率(Keyfitz,1973;Stewman和Konda,1983)、雇佣员工群体的分布(Ryder,1965;Bruderl,Preisendorfer和Ziegler,1989)、前期职业经历(Turner,1960;Rosenbaum,1984)、职业空缺链(White,1970)以及职业生涯(Spilerman,1977;DiPrete,1987)的影响。员工流动是组织生态学领域中常见的研究对象,随时间变化,研究的重心已经从组织层面转移到了组织内部的工作群体,尤其是高层管理团队。[1]本文梳理了国外学者基于组织生态学理论中有关产业组织演化对工作变动影响的研究进展。

一、组织生态学关于产业演化对工作变动影响研究的逻辑框架

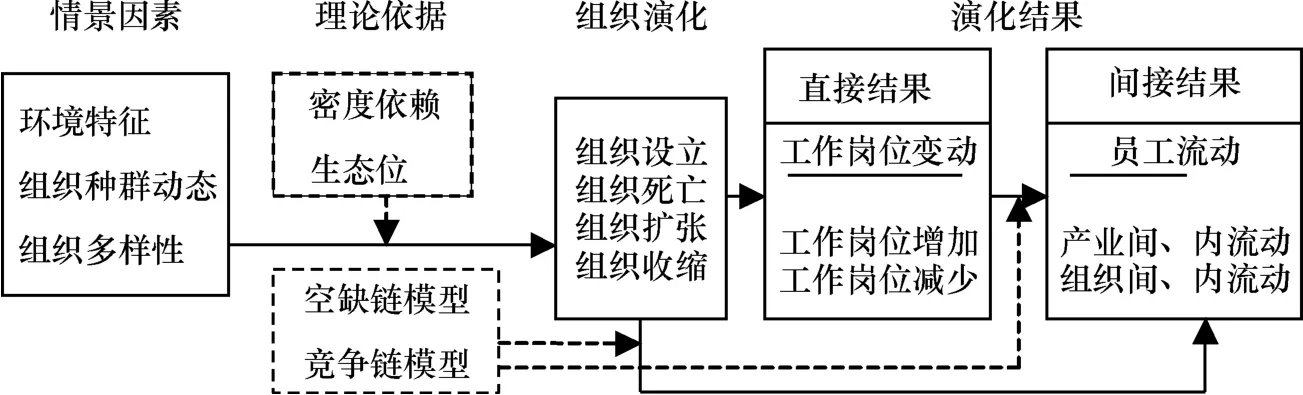

关于产业组织演化对工作变动影响的研究,组织生态学有其特有的逻辑框架。组织生态学从研究影响组织演化的情景因素开始,运用生态学的基本理论——密度依赖和生态位理论(Hannan和Freeman,1977)分析环境等情景变量对组织演化的影响,以及环境等情景如何通过影响种群组织的合法性和竞争性,进而导致组织新设和旧组织死亡并推进产业种群演化。然后,运用空缺链模型(White,1970)和竞争链模型(Sørensen,1975)在产业组织演化和个体流动之间建立联系来研究产业演化对个体工作流动的影响。产业种群在演化过程会不断有新组织设立和旧组织死亡,而这些新设或死亡组织在空间、时间、规模和性质等多方面都存在差异,导致依附于组织的就业岗位数量和结构变动,这是产业演化对就业变动的直接影响。就业总量和结构的变动又会造成就业群体在不同产业和组织间流动,这是产业演化对就业变动的间接影响。其整个逻辑框架如图1所示。

图1 组织生态学关于产业演化对工作变动影响的研究框架

二、组织生态学关于产业演化对工作变动影响研究的主要内容

按照上述逻辑框架,可把产业演化对就业变动影响的研究分为三个层次,即种群间层次、种群内层次和组织层次。种群间层次在国家范围内研究产业演化对工作总量变动的影响;种群内层次分析产业演化如何影响产业内部的人员流动;组织层次研究产业演化对产业种群内个体组织内部成员,主要是高层管理人员的变更的影响。

(一)种群间层次:产业组织演化对工作总量的影响

1.就业总量变动统计分析。基于组织生态学的视角研究产业组织演化对就业变动的影响的第一个层次是对就业总量变动的研究,在宏观层面分析产业组织演化对就业变动影响的规律。早期研究多数都是关于就业总量变动的统计性分析。Birley(1986)从企业战略制定的角度,用美国印第安纳州1972-1982年的数据,分析了新企业设立和死亡对工作岗位的影响,所得结论是这一研究时期内由于新企业的设立给该地区产业带来了2.9%的新工作岗位增加。[5]Davis和Haltiwanger(1992)分析了1978-1986年美国制造行业不同的企业设立水平对工作岗位变动总量(增加量和减少量的总和)的影响,结论是这些产业演化行为每年导致高达10%的就业总量的变动。[6]Conyon等人(2000)分析了1976-1997年英国企业合并和收购,即企业扩张和收缩行为对公司雇工变动的影响。与善意购并相比,恶意收购会导致更大规模的雇工流动。[7]。

2.引入国别、文化差异的研究。近年来学者们开始把研究群体从美国扩展到德国、日本等其他发达国家以及一些发展中国家如中国(e.g.Corseuil et al.,2002;Smeets和Warzynski,2003;Masso et al.,2005)。同时,研究重点也逐渐从总量转向结构,即开始研究产业组织演化对不同的子种群,如大型企业种群和中小型企业种群或不同产业种群(Barnes和Haskel,2002;Hijzen et al.,2007)和不同就业群体(Sørensen,2003)的不同影响。Michael Windzio(2008)依据分割理论(Segmentation Theory),用德国数据研究发现产业组织演化过程对不同就业子群体的影响不同,当企业处于困难时期,最先受到冲击的是移民德国的群体以及女性员工,而德国男性居民则会受到更多的保护。[8]Sørensen(2003)发现,在种族意识非常强烈的美国,组织演化过程中就业群体种族构成对员工离职会产生显著影响,即在产业演化过程中,种族数量占少数的员工更容易离职。[9]Bauer和Bender(2002)在研究组织变化对就业总量变动影响时发现,组织变革对“蓝领工人”或非技术工人影响非常大,而对“白领工人”和技术工人影响非常小。[10]

3.引入组织规模的研究。产业组织演化对就业总量变动的影响的统计对象一般都是大、中型企业,而小型企业(人数在100人以下)一般很难考虑在内(Banuer和Haskel,2002),这会低估组织设立、扩张对就业总量增加的作用,高估组织死亡、收缩对就业总量减少的作用。Barnes和Haskel(2002)用英国企业数据研究发现,不同规模企业演化对就业变动的影响存在很大差异,大企业对新工作岗位的创造能力较低,而对原有工作数量减少的作用却非常大,60%以上的就业岗位消失都是由大企业死亡或收缩造成的。相比之下小企业创造新就业岗位的能力非常大,超过50%的新岗位都是小企业带来的。[11]Hijzen(2007)也得到了相似的结论,超过60%的新就业岗位都是小企业带来的。

就业总量变动的研究大多为统计性研究,这类研究具有很强的现实意义。另一部分研究相对比较深入,除了对总量变动进行统计描述以外,更重要的是分析影响就业变动的因素及其作用机制。组织生态学学者认为,影响就业变动的最主要因素是产业种群演化,而产业种群空间分布、种群规模和特性等因素对总量和结构的变动会起到一定的调节作用。这一过程蕴含的核心作用机制是:环境等情景因素会作用于产业种群的合法性和竞争性程度,进而推动产业种群演化。产业演化过程中不断地出现新组织设立和旧组织死亡,进而对就业变动产生影响。该层次的研究尽管所用的数据和对象有所不同,但结论基本相似:新组织设立和组织扩张增加工作岗位数量,组织死亡和收缩减少就业岗位。从这些研究中可以得出一个国家或地区劳动力市场的演化情况,因而这些研究具有很强的政策意义,研究结果一般可以作为政府产业政策和就业政策的制定依据。例如,大企业和小企业的演化对就业总量变动的影响不同:大企业死亡风险较小,具有效率优势,但能提供的就业岗位总量有限,死亡带来的岗位减少总量却非常大;小企业比较容易设立且具有数量优势,因而应在产业种群承载力能承受的范围内,充分利用产业组织密度依赖规律,尽可能多设立小企业能更高效地增加就业总量。这种差异的存在使得政府在规划产业发展时不得不根据实际需要在发展大企业还是支持小企业上作出选择。

(二)种群内层次:产业组织演化对就业流动的影响

1.组织设立对就业流动率变动的影响。Keyfitz(1972)研究了产业种群密度的变化对个体流动行为的影响,认为受产业种群密度的影响,每年有2%-4%的员工会流动。[12]产业组织设立对职业流动既有直接作用也有间接作用。直接作用体现在新设立一个组织能够创造新员工岗位,或者说能创造大量职位空缺,这就为员工流动提供了机会,产业内原有组织成员会从旧组织流向新设组织,或者大量其他行业以及新进入劳动力市场的人员进入该产业。这种组织间的流动依赖于两个因素:一是新设组织必须能创造大量的职位空缺;二是新设立组织必须对原有组织成员具有足够的吸引,新设组织所提供的职位空缺能发挥旧有组织人员的行业专有知识和技能,因此新设组织规模越大、专业化越强,带来的组织间流动规模就越大。产业组织设立对工作流动的间接影响体现在员工从旧有组织流向新组织后,其原有职位就会产生空缺,需要其他人员填补,这就会产生一系列的连锁反应,从而对工作流动产生放大效应。组织死亡对职位流动的效应与设立相类似,但过程相反。Hachen(1992)研究发现,产业内新建企业数量的增长会降低该产业内企业之间的离职率和上行流动率。尽管产业内新企业的设立会增加内部就业机会,但竞争企业通常会提高工资以应对激烈的竞争,留住自己的雇员,所以离职率的净效应可能为负。Haveman和Cohen(1994)对加利福尼亚1969-1988年储蓄和借贷产业中所有组织的行政职员的研究发现,组织设立将提高组织内的流动率,但控制组织设立导致人们流向新设组织的直接正向影响后,组织设立反而降低了组织间的流动率。在没有新组织设立情况下,员工流动只能出现在产业内已有的组织之间,而当有新组织设立时,部分员工的流动方向就由旧有组织流向新设组织,而使得原有组织之间的流动减少。

2.组织死亡对就业流动率变动的影响。一方面,组织死亡会增加劳动力的供给,并直接增加未死亡组织的流入率,某种程度上这些未死亡组织有能力也有意愿安置死亡组织中的员工;另一方面,死亡减少了工作职位的供给并关闭了一部分空缺链。如果其他常量不变,组织死亡越多,提供给产业中雇员的职位就越少,所以死亡会减少产业中未死亡组织中雇员的流动机会,间接地降低未死亡组织的雇员退出率。[13]Haveman和Cohen(1994)通过对储蓄和借贷行业的跟踪调查发现:组织死亡降低了组织内部流动率,同时由于死亡组织中的雇员大量向存活组织流动,所以存活组织之间的流动率也会降低。如果联系整体经济状况和从产业中消失的组织所产生的直接影响,组织死亡提高了雇员的产业退出率。在没有组织死亡的同时剔除组织设立的影响,产业内雇员流动只在所有旧有组织之间,而当发生组织死亡之后,大量员工会从死亡组织流向存活组织,这就降低了存活组织之间的流动,当存活企业无法全部吸收死亡企业员工时,就必然导致大量人员退出该产业。

3.组织并购对就业流动率变动的影响。如果组织是通过合并或兼并的方式而死亡,那么其员工流动结果与解散组织中员工流动的结果不同。当一个组织兼并另一个组织时,被兼并组织中的雇员将被迫更换雇主,或者进入合并后组织,或者流入产业内或产业外的其他组织。因此,合并和兼并对于组织间的雇员流动率和雇员的产业退出率都有直接的影响。被兼并组织中的雇员如果在合并后的组织内就业,空缺链关闭,这将减少组织提供给外部人员的机会。所以,组织合并的一个间接影响是降低了其他存活组织内的雇员流动率。[14]但Magnet(1984)、Birch(1987)、Buono和Bowditch(1989)认为,合并对组织间雇员流动的间接影响也可能为正。

第一层次研究的是就业总量变动,第二层次研究的是就业的流动,包括流动方向和流动比率。产业演化过程中会不断地有新组织设立和旧组织死亡,除直接导致就业总量增减之外,还间接导致劳动力在不同组织之间的流动,主要是从死亡组织流向新设组织和扩张的组织。但组织设立与组织死亡所带来的新岗位增加和旧岗位减少在总量、时间和空间等维度上存在很大的差异。如某新设组织在规模、时间和地域空间上同某死亡组织不同,这些会给劳动力流动带来障碍。组织死亡释放劳动岗位多为一次性,而新设组织增加岗位则具有多次性,这又会增加劳动力流动的复杂性。与第一层次的研究不同,第二层次研究所考虑的因素更多地是产业种群规模、时空分布特征及组织规模和特性等。这些因素把职位空缺分割成不同的空缺链条,从而决定个体在组织和种群间的流动。其作用机制就是产业演化带来组织演化,组织演化会创造大量职位空缺,职位空缺为就业流动创造机会并导致就业流动。

(三)组织层次:产业组织演化对企业高管变更的影响

Hambrick和Mason(1984)提出的“高阶理论”(Upper Echelons),[15]标志着高层管理团队研究的开始。之后许多学者拓展了H&M模型,并针对高管团队构成对组织进程与组织绩效的影响进行了大量的理论与实证研究,得出了一系列有价值的研究结论。基于“高阶理论”的研究隐含了一个基本的假设:管理者所作决策与其认知基础或管理者个人偏好导向具有一致性,管理者的认知基础或个人偏好导向又包括两部分:心里特质如价值观、认知模型等和一些可以观察的因素如教育背景、年龄、任期等各种人口统计学特征(高静美,2006)。

Sørensen(1999)研究了组织高管层任职期限差异对组织产出的影响,即将组织高管团队构成作为组织生态位的衡量指标来分析其对高管团队成员变更的影响。高管构成即组织生态位影响组织的竞争状况,生态位重叠度越高或距产业种群生态位中心越近的组织,其面临的竞争越激烈,对组织绩效以及高管团队成员变更的影响越明显。[16]Havemen(1994)在对组织生态学关于产业组织演化的研究作出分类后,运用空缺链理论(White,1970)研究了产业演化对高层管理者流动的影响。组织合并对高管人员流动的影响非常大,如Unger(1986)研究发现,其所研究的150名美国大公司的高层管理者中,有一半的人都在合并发生后的第二年离开了原来岗位。

早期研究大多只是单纯考虑高管团队构成人口统计学差异对组织绩效或高管离职的影响,后来学者们发现很多其他因素,如CEO个人特征(如权力等)、组织特性以及环境因素等,都对高管变更有很大的影响。因此近期学者对高管变更研究所考虑的因素更加全面。如Hyes等人(2000)在研究了CEO离职与否对公司其他高管变更的影响时发现,企业CEO离职会显著提高其他高管成员离职的概率,因为高管团队成员经过长期合作,慢慢地形成了团队专用性人力资本,一旦CEO变更,其他成员也更有可能离职。[17]而Boone等人(2003)认为高管团队成员变更不但会受其构成特征的影响,同时还会受组织绩效和企业所面临的环境影响。也有部分学者开始对中国的情况进行研究,Firth,Fung和Rui(2005)发现中国高管变更比发达国家频繁很多,原因是中国正处转型经济时期,公司治理机制还不完善,导致高管变更更加容易、变更成本较低。[18]

第三层次的研究结论对企业管理或公司治理具有很大的理论意义。该层次研究涉及的影响因素更为微观和具体,涉及的是产业种群内个体组织的特征,如组织结构、规模。高管团队成员变更的研究结果可以作为企业高层管理者战略决策的参考依据,企业应该组建能适应自身所处环境的需要的高管团队,如动荡环境需要成员差异性较大的高管团队,稳定环境需要差异较小的团队。产业组织可以依据其自身所选择的生态位,判断其竞争状况,调整企业战略决策。

三、总 结

作为一门兴起于上世纪70年代的新学科,组织生态学为人们研究产业组织提供了一个新的视角。在研究就业变动时,组织生态学依据了生态学的相关理论,如密度依赖、组织生态位、资源分割。依据种群演化思想,分析环境产业特性等情景因素如何推进产业演化,产业种群在演化过程中合法性和竞争性不断改变,受密度依赖的影响,种群内不断有新组织设立和旧组织死亡。这种演化过程会产生两个显著的结果:直接结果是带来就业总量和结构的不断变化和调整,新组织设立新增就业岗位,相反原有组织死亡导致大量就业岗位消失;间接后果是导致大量的就业流动,产业种群演化过程中会创造大量的职位空缺链,导致就业群体在不同的空缺链条中流动。与此同时,产业组织在种群演化过程中为了适应环境和自身发展的需要而不断调整自身结构,改变其内部权力结构从而带来高管团队成员变更。依据上述现象可把产业演化对就业变动的影响分为种群间、种群内和组织内三个不同层次,每个层次有自己的研究重点和影响因素。

研究就业变动的传统学科是劳动经济学。劳动经济学研究就业变动的理论依据是劳动力市场供求理论。劳动经济学认为导致就业变动的主要因素是受经济周期影响的劳动力市场供给与需求的波动,作用机制是劳动力市场的价格机制,即价格上升,劳动力供给增加,价格下降,供给减少,价格对需求变化的作用则相反,一定价格水平的就业总量就是供给与需求均衡时的数量。影响劳动力流动的因素是劳动力市场的均衡与否和内部劳动市场等。组织生态学和劳动经济学对就业变动的研究依据理论、影响因素及作用机制都有很大差异,且各有长短,因而彼此无法取代。

[1] CARROLL G R,HANNAN M T.The Demography of Corporations and Industries.Princeton University Press,1999:34,428,429.

[2] WHITE H C.Chains of Opportunity:System Models of Mobility in Organizations.Cambridge,Mass:Harvard University Press,1970.

[3] IVAN D CHASE.Vacancy Chains.Annual Review of Sociology,1991(17):133-154.

[4] ROSENFELD.Job Mobility and Career Processes.Annual Review of Sociology,1992(18):39-61.

[5] BIRLEY.The Role of New Firms:Births,Deaths and Job Generation.Strategic Management Journal,1986,7(4):361-376.

[6] STEVEN J D,HALTOWANGER J.Gross Job Creation,Gross Job Destruction,and Employment Reallocation.The Quarterly Journal of Economics,1992,107(3):819-863.

[7] CONYON M,GIRMA S,THOMPSON S,WRIGHT P.The Impact of Mergers and Acquisitions on Company Employment in the United Kingdom.Centre for Research on Globalisation and Labour Markets,School of Economics,University of Nottingham,2000.

[8] WINDZIO M.Organizational Ecology of Immigrant Employment and Organizational Buffer Zones Who Leaves First When the Organization Gets into Trouble.Social Science Research,2008:1171-1187.

[9] SØRENSEN J B.The Organizational Demography of Racial Employment Segregation.MIT Sloan School of Management Working Paper,2003.

[10] BAUER,BENDER.Technological Change,Organizational Change,and Job Turnover.IZA Discussion Paper No.570,2002.

[11] KEYFITZ N.Individual Mobility in a Stationary Population.Population Studies,1973,27(2):335-352.

[12] BARNES M,HASKEL J.Job Creation,Job Destruction and the Contribution of Small Businesses:Evidence for UK Manufacturing.SSRN Working Paper,2002(461).

[13] 彭璧玉,田艳芳.组织生态学视角的职业动态学研究.华南师范大学学报:社会科学版,2007(2).

[14] HAVEMAN H A,COHEN L E.The Ecological Dynamics of Careers:The Impact of Organizational Founding,Dissolution,and Merger on Job Mobility.The American Journal of Sociology,1994,100(1):104-152.

[15] HAMBRICK D C,MASON P A.Upper Echelons:The Organization as a Reflection of Its Top Managers.The Academy of Management Review,1984,9(2):193-206.

[16] SØRENSEN J B.The Ecology of Organizational Demography:Managerial Tenure Distributions and Organizational Competition.Industrial and Corporate Change,1999(8):713-744.

[17] HAYES R M,OYER P,SCHAEFER S.Stability of Top Management Teams.SSRN Working Paper,2000.

[18] FIRTH M,FUNG P M,RUI O M.Firm Performance,Governance Structure,and Top Management Turnover in a Transitional Economy.Journal of Management Studies,2006:1289-1330.

【责任编辑:于尚艳】

F270

A

1000-5455(2010)03-0117-05

2010-04-25

彭璧玉(1966—),男,湖南双峰人,管理学博士,华南师范大学经济与管理学院教授、博士生导师;陈有华(1984—),男,江西瑞昌人,华南师范大学经济与管理学院硕士研究生。