黄土高原坡改梯综合效益分析——以燕沟流域为例

2010-06-21徐勇安祥生杨波刘普灵

徐勇,安祥生,杨波,刘普灵

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,100101,北京;2.太原师范学院,030012,太原;3.中国科学院水利部水土保持研究所,712100,陕西杨凌)

黄土高原坡改梯综合效益分析

——以燕沟流域为例

徐勇1,安祥生2,杨波1,刘普灵3

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,100101,北京;2.太原师范学院,030012,太原;3.中国科学院水利部水土保持研究所,712100,陕西杨凌)

退耕坡地是近年来黄土高原整治生态环境和控制水土流失的关键措施,但对于如何退耕,学术界存在多种不同观点,实践方面存在多种不同模式。以延安燕沟流域坡改梯为例,利用 2005年延安站的逐日气象数据和燕沟流域地貌、土壤及土地利用等资料,借助WIN-YIELD软件,对不同地形坡度条件下坡改梯在作物增产、保水减沙效益以及燕沟流域坡改梯实践效果进行模拟、对比和实证分析。结果表明:地形坡度越大,坡改梯作物增产、保水和减沙效益越显著;坡度小于 5°的坡耕地可以不进行梯田改造,坡度大于 15°的坡耕地应及早实施坡改梯或退耕还林(草)。

坡改梯;综合效益;燕沟流域;黄土高原

黄土高原是我国黄河下游及华北平原经济建设与社会发展的重要生态屏障,其先天脆弱的自然生态系统与人类长期不适当活动叠加导致的水土流失和生态环境恶化问题一直受到有关政府部门及学术机构的普遍关注[1-5]。20世纪 50年代末以来,随着多角度研究工作的开展和不断深入,许多学者[6-10]认识到退耕坡地应是黄土高原水土流失控制和生态环境恢复的关键着力点。自 2007年以来,随着我国耕地面积逼近 1.2亿 hm2的红线和国际粮价持续上涨,我国的粮食安全问题再次成为全社会关注的焦点。在黄土高原和长江上游等地区连续实施“退耕还林(草)、封山绿化、个体承包、以粮代赈”的“赈济退耕”政策 8年后,一些学者[11-15]开始呼吁:国家应对“赈济退耕”政策进行“囤粮于田”的战略调整,宜及早采取规模性坡改梯和淤地坝建设的举措。基于此,笔者以位于黄土高原腹地的延安燕沟流域为例,对坡改梯作物增产、保水减沙效益以及流域坡改梯实践效果等进行综合分析,希望能为黄土高原退耕坡地及早实施坡改梯战略提供一些科学依据。

1 研究流域概况

燕沟流域位于 E 109°20′~ 109°35′,N 36°28′~36°32′,沟口距延安市 3 km,属延河二级支流,主沟长 8.6 km,呈东南—西北流向,流域面积约 47 km2。流域东南高、西北低,海拔 986~1425m。地形坡度构成以陡坡地为主,坡度大于 25°占 51.91%、20°~25°占 15.82%、15°~ 20°占 12.93%、10°~ 15°占7.53%、5°~10°占 6.29%、5°以下占 5.52%。主沟比降为 2.41‰,沟壑密度 4.8 km/km2,属于典型的黄土丘陵沟壑区。气候具有明显的由半湿润向半干旱过渡特征。多年平均气温 9.8℃,无霜期约 170 d。多年平均降雨量 558.4 mm,其中,6—9月份降水量占全年降水量的 70%以上,且多以暴雨形式出现,年际变化也很大。天然植被为次生梢林,破坏严重,人工林主要由刺槐(Robinia pseudoacacia L.)、杨树(Populus)以及柠条(Caragana korshinskii Kom.)等灌丛组成[16]。土壤以黄绵土(沙性黄土)为主,占90%以上,基本处于半熟化状态,肥力低下。据实测资料[17],2007年燕沟降雨量为 662.6mm,径流总量为 53.7万 m3,其中洪水径流量占 9.56%,洪水期沟口泥沙总量为 1556.587 t,流域输沙模数为33.12 t/(km2◦a)。

流域有 14个行政村和一个隶属于柳林街道的沟口区。14个行政村 2006年底总人口 3 133人,人口密度为 67.8人/km2。农村经济以大农业为主体,农林牧并举。2006年农村居民人均收入为2 168元,农村经济收入主要来源于种植业和苹果(Malus pumila Mill.)业,种植的作物主要有玉米(Zea mays L.)、马铃薯 (Solanum tuberosum L.)、谷子 (Setaria italica L.)、大豆 (Glycine max)、绿豆(Phaseolus radiatus L.)和黑豆 (Leguminosae)等,另有少量的人工苜蓿(Medicago sativa)。

2 研究方法

1)图件制备与参数设定。基于 GIS技术,利用遥感影像或航空照片编制研究地域土地利用图,利用数字地形图生成并提取地形坡度数据信息;根据土地利用和地形坡度分异特征,设定可供 WINYIELD软件[18]读取的地块单元数据文件。地块单元数据文件按地形坡度间隔 2.5°增加一个地块单元,在 0~30°之间共设计了 13个地块单元,各地块单元的面积 1hm2、地形高程 1100m、地形坡向 180°(即正南向)。

2)数据收集与整理。收集研究地域土壤属性、地貌属性、主要作物、作物属性数据和距离研究地域最近的气象台站的逐日气象数据,整理并将其转化为 WIN-YIELD软件能够读取的数据格式。

3)应用 WIN-YIELD软件模拟计算。根据WIN-YIELD软件初始界面数据读入要求,输入对应的参数(包括耕地保水参数、土壤水分参数、地下水埋深、作物敏感度系数、作物生长期及时间、作物根系生长率)、数据文件及其他数据项,模拟出不同作物在坡耕地和梯田条件下的作物产量、水文特征数据、泥沙流失数据结果。

4)坡改梯效益分析。依据软件模拟结果,对比分析不同地形坡度条件下的坡耕地与坡改梯后的作物产量、产生径流及泥沙流失量的差异,进而获得坡改梯中存在的地形坡度变化关键性阈值。

5)实践效果对比分析。依据近年黄土高原实施的“赈济退耕”政策特点以及研究地域坡改梯后的土地利用格局,从实证角度对比分析研究地域坡改梯前后在土地利用变化、植被覆盖变化以及保水减沙等方面的实际效果。

3 数据及来源

涉及到的图件为燕沟流域 1∶1万地形坡度图和土地利用现状图。地形坡度图来源于等比例尺的数字地形图(1984年版)。土地利用图包括 1988、1997和 2003年 3个年份,1988年土地利用图根据黄土高原综合科学考察的样带航空照片解译获得,1997和 2003年土地利用图分别来源于中国科学院水利部水土保持研究所野外调研勾绘和航空照片解译成果。

涉及到的数据和参数主要包括经济社会数据、气象数据、作物数据、地块单元数据以及土壤属性参数、地貌类型参数、土地利用类型参数等[18]。经济社会数据来源于农户抽样调查或乡镇统计资料。气象数据为 2005年延安气象站(距燕沟流域中心点的直线距离约 5 km)逐日平均气温、降水量、降水历时、云量、蒸发量、平均相对湿度、最小相对湿度、白天和夜间风速 9个指标。模拟作物为玉米、大豆和绿豆。地块单元主要根据燕沟流域地形地貌特点,以反映地形坡度变化为主旨设计数据文件。土壤属性为沙性黄土,地貌类型为坡地和梯田,土地利用类型为耕地。

4 坡改梯效益分析

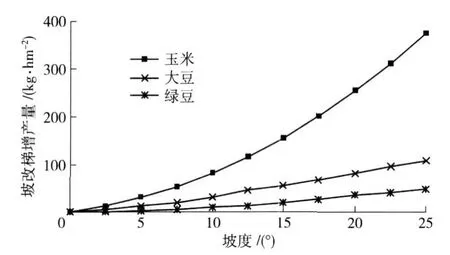

4.1 作物增产效益

2005年燕沟流域高程 1 100m处、坡向为正南向时,坡耕地种植玉米、大豆、绿豆 3种作物的产量随地形坡度变化的模拟值与相应坡度条件下坡改梯后的作物产量模拟值的对比结果如图 1所示,纵坐标坡改梯增产量是指梯田作物产量模拟值与坡耕地作物产量模拟值之差,即坡改梯增产量数值越大,表明增产效益越显著。从图 1可以看出,随着地形坡度的增大,3种作物的坡改梯增产效益都呈增大趋势,增产幅度依次为玉米、大豆和绿豆。对坡度为5°的坡耕地进行坡改梯后,玉米、大豆和绿豆的增产量依次为 30.5、11.0和 2.0 kg/hm2;15°时 ,增产量依次为 156.0、56.5和 18.5 kg/hm2;25°时 ,增产量依次为 374.5、109.5和 49.5 kg/hm2,分别较 25°的坡耕地产量高出 16.74%、5.58%和 4.95%。

图 1 2005年不同地形坡度条件下坡改梯作物增产量模拟值Fig.1 Simu lated increasing production benefits of different crops after farmland terracing under different gradients in 2005

4.2 保水效益

图 2是 2005年燕沟流域高程 1 100m处、坡向为正南向时,不同坡度条件下坡改梯作物产生径流模拟值与相应坡度条件下坡耕地产生径流模拟值之差(即坡改梯保水效益)随地形坡度的变化,可以看出,坡改梯种植 3种作物,其保水效益随地形坡度变化的基本趋势是一致的,变化特点呈现为:在 0°~17.5°和 22.5°~ 25°区间 ,保水效益都呈缓慢增加;在 17.5°~22.5°区间,保水效益先急速增大,过 20°后又急速下降。地形坡度 5°时,坡改梯玉米保水效益为 0.117 mm,大豆 0.05 mm,绿豆 0.069 mm;17.5°时,坡改梯玉米、大豆和绿豆的保水效益分别为 0.813、0.313和 0.431mm;20°时,保水效益都达到了最大,分别为 5.8、5.153和 5.308mm;之后急速下降,22.5°时分别为 1.282、0.465和 0.667 mm。关于 20°左右坡改梯保水效益异常显著的现象已被胡世雄等[7]证实。

图 2 2005年不同地形坡度条件下坡改梯后不同作物的保水效益模拟值Fig.2 Simu lated water conservation benefits of different crops after farmland terracinge under different gradients in 2005

4.3 减沙效益

图 3是 2005年燕沟流域高程 1 100m处、坡向为正南向时,不同坡度条件下坡改梯种植 3种作物土壤侵蚀模数模拟值与相应坡度条件下坡耕地土壤侵蚀模数模拟值之差(即坡改梯减沙效益)随地形坡度的变化,可知,坡改梯种植 3种作物,其减沙效益随地形坡度变化的基本趋势是一致的,变化特点呈现为:在 0°~5°区间,坡改梯与坡耕地的土壤侵蚀模数几乎是一样的,表明地形坡度小于 5°的坡耕地可以不进行梯田改造;在 5°~15°区间,坡改梯减沙效益呈持续增大趋势,15°时坡改梯减沙效益玉米为 761 t/(km2◦a)、大豆为 643 t/(km2◦a)、绿豆为665 t/(km2◦a),分别较 5°时高出 751、638和 659 t/(km2◦a);在 15°~ 20°区间,减沙效益急速增大,20°时坡改梯的减沙效益玉米为 2 750 t/(km2◦a)、大豆为 2 523 t/(km2◦a)、绿豆为 2 566 t/(km2◦a),分别较 15°时高出 1 989、1 880和 1 901 t/(km2◦a);20°~22.5°区间,坡改梯减沙效益呈快速下降,22.5°时 3种作物的减沙效益分别较 20°下降了 16.47%、22.91%和 21.59%;22.5°以后,坡改梯减沙效益又呈现为上升趋势,到 25°时,玉米、大豆和绿豆 3种作物坡改梯减沙效益分别为 2 337、1957和 2 032 t/(km2◦a)。表明地形坡度大于 15°的坡耕地必须实施坡改梯改造或退耕还林(草)。

图 3 2005年不同地形坡度条件下坡改梯后不同作物的减沙(蚀)效益模拟值Fig.3 Simulated decreasing soil loss of different crops after farmland terracing under different gradients in 2005

5 坡改梯实践效果分析

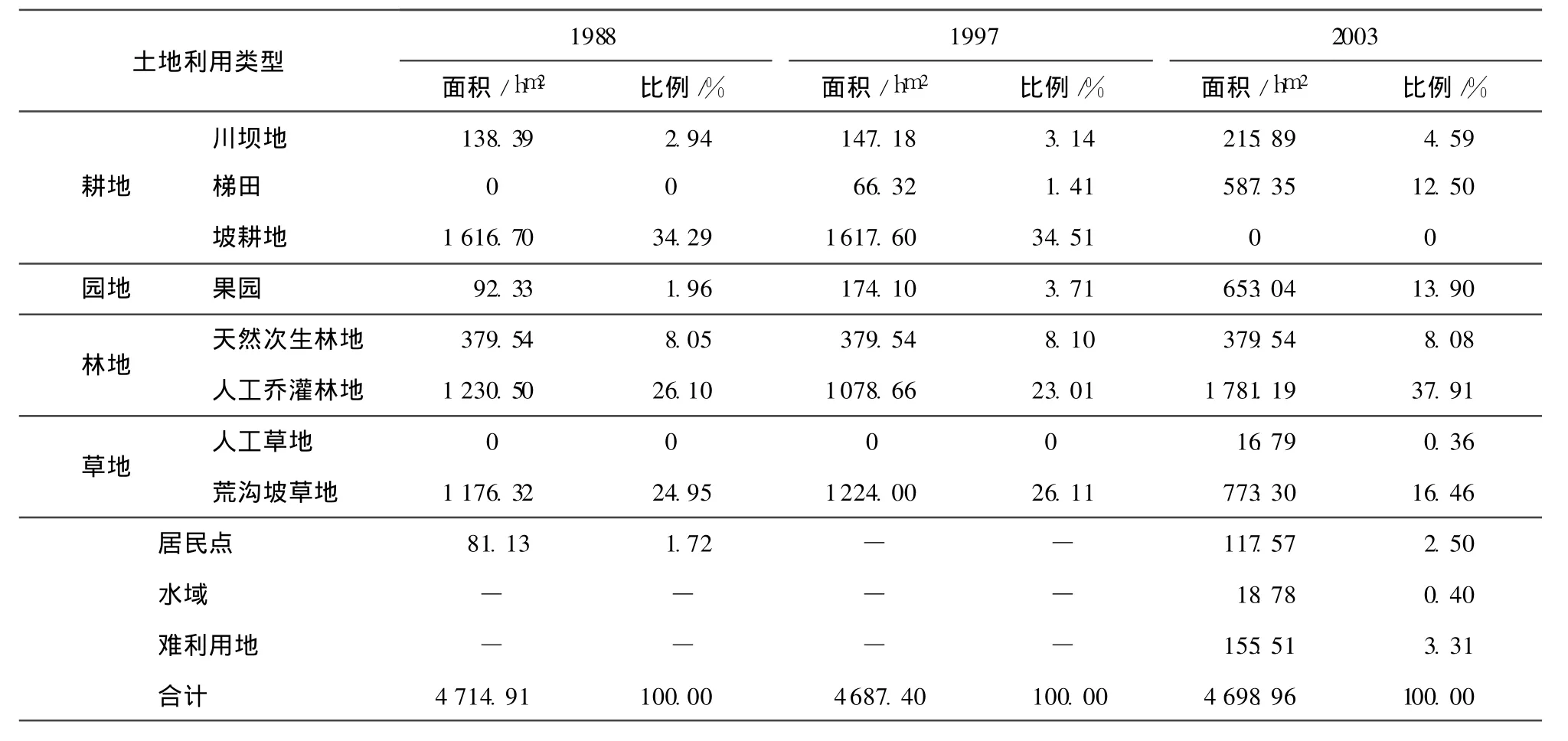

5.1 坡改梯及土地利用变化

1988—2003年期间,燕沟流域的土地利用变化可以 1997年为界划分为前后 2个不同的阶段(表1)。1997年以前,流域的土地利用变化与黄土高原大部分地区一样,以坡耕地为主体的耕地呈现为动态增加趋势,而林地和草地处于动态减少状态;1997年以后,随着世行贷款项目和国家科技攻关计划项目的实施,流域的土地利用发生了与黄土高原大部分地区不同的巨大变化,其主要特点是大规模的坡改梯和建立在坡改梯基础上的土地利用结构调整。1988年流域的土地利用构成为耕地 37.23%、林地34.15%、草地 24.95%、果园 1.96%、居民点用地1.72%,耕地中坡耕地的比例高达 92.11%。到1997年,流域的土地利用构成基本保持了 1988年的格局,不同之处是耕地、草地和园地较 1988年有少量增加,增幅分别为 1.83%、1.16%和 1.75%,而林地减少了 3.04%;增加的耕地主要为梯田和川坝地,坡耕地基本没有变化。

表 1 燕沟流域土地利用结构变化(1988—2003年)Tab.1 Change of land use structure in Yangou Watershed(1988—2003)

从 1998年开始,燕沟流域坚持“通过坡改梯,在实现粮食自给的基础上,退耕全部坡耕地;通过强化退耕坡地和荒坡草地林草植被建设,提高林草植被覆盖率,使水土流失得到有效控制;通过改造和扩建苹果园,发展商品性经济林果业,提高农民人均收入”的指导思想[17],在明确各级政府、研究机构与农民等各参与者的职能定位和责、权、利[19]的基础上,通过近 5年的持续努力,流域坡改梯、果园改扩建以及林草植被恢复等工程性措施相继完成,到 2003年,土地利用格局基本定型。2003年燕沟流域的土地利用构成为耕地 17.09%、林地 45.99%、草地16.82%、果园 13.9%、居民点用地 2.5%、水域0.4%、难利用地 3.31%。与 1997年相比,2003年流域耕地面积从 1 831.1 hm2下降到了 803.24 hm2,实现了坡耕地全部退耕;果园面积从 174.1 hm2增加到了 653.04 hm2,是 1997年的 3.75倍;人工乔灌林地从1 078.66hm2增加到了 1781.19hm2,增幅达65.13%;荒沟坡草地从 1 224 hm2减少到了 773.3 hm2,减少幅度达 36.82%。

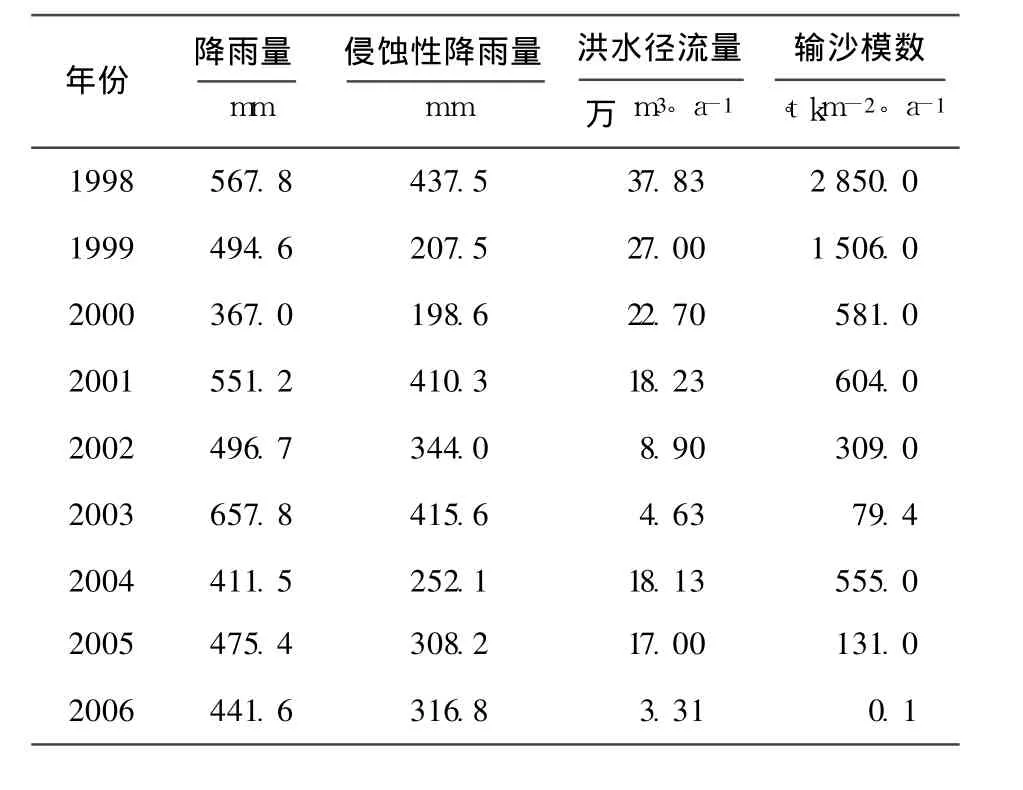

5.2 水土保持效果

燕沟流域坡改梯的水土保持效果主要体现在坡改梯后梯田相对于坡耕地的保水减沙、退耕坡地以及林草植被覆盖率提高等方面。2003年流域坡改梯地形坡度的分布情况为:小于 10°的坡改梯面积占 31.76%,10°~ 15°占 26.26%,15°~ 20°占30.59%,20°以上占 11.38%。以上 4个坡度段若分别按 7.5°、12.5°、17.5°和 25°时坡改梯保水减沙模拟值计算,则 2005年燕沟流域的坡改梯全部种植玉米减少径流量 3 610.56 m3,减少泥沙流失量5 896.60 t,全部种植绿豆减少径流量 1 919.49m3,减少泥沙流失量 5 177.02 t。在林草植被方面,2003年与 1997年相比,乔灌林覆盖率提高了 14.88%;若加上果园和草地,流域的永久性植被覆盖率超过76%,较 1997年增加了 15.42%。随着坡改梯和土地覆被的趋良变化,流域的水土流失状况得到了明显的改善。根据燕沟沟口的监测数据(表 2),从1998年到 2006年,流域的洪水径流量和输沙模数均呈现为显著下降趋势。按照王万忠等[20]关于黄土高原侵蚀性降雨的研究结果(即次降雨量大于9.9mm、10min降雨量大于 5.2mm或 30m in降雨量大于 7.2mm),燕沟流域 1998—2006年期间各年份的侵蚀性降雨量在437.5~198.6mm之间呈不规则波动,而流域输沙模数在总体趋于下降的过程中,前 2年的下降幅度尤为突出,这与流域坡改梯和退耕坡地的进程是一致的,后 6年基本都在 600 t/(km2◦a)以下 。

表 2 1998—2006燕沟流域降雨及径流和泥沙监测数据Tab.2 Observation data of rain fall,runoff and sediment in Yangou Watershed from 1998 to 2006

6 结论

1)地形坡度越大,坡改梯作物增产、保水和减沙效益越显著。地形坡度 15°坡改梯,玉米、大豆和绿豆的增产效益分别为 6.35%、2.8%和 1.79%,减沙效益分别为 18.57%、17.82%和 18.01%;地形坡度 25°坡改梯,玉米、大豆和绿豆的增产效益分别达16.74%、5.58%和 4.95%,减沙效益分别达41.18%、39.75%和 40.17%。

2)地形坡度 5°和 15°是坡地利用中的 2个重要阈值。坡度小于 5°的坡耕地可以不进行梯田改造;坡度大于 15°的坡耕地应及早实施坡改梯或退耕还林(草)。

[1]许炯心.黄土高原生态环境建设的若干问题与研究需求.水土保持研究,2000,7(2):10-13

[2]张文辉,刘国彬.黄土高原地区植被生态修复策略与对策.中国水土保持科学,2009,7(3):114-118

[3]周德翼,杨海娟.黄土高原治理中中央、地方、农民间的博弈分析.水土保持通报,2002,22(3):35-38

[4]Lu C H,Van Ittersum M K,Rabbinge R.A scenario exploration of strategic land use options for the Loess Plateau in northern China.Agricultural Systems,2004,79:145-170

[5]Lu C H,Van Ittersum M K.A trade-off analysis of policy ob jectives for Ansai,the Loess Plateau of China.Agriculture,Ecosystems and Environment,2004,102:235-246

[6]唐克丽,张科利,雷阿林.黄土丘陵区退耕上限坡度的研究论证.科学通报,1998,43(2):200-203

[7]胡世雄,靳长兴.坡面土壤侵蚀临界坡度问题的理论与实验研究.地理学报,1999,54(4):347-356

[8]蔡强国,陆兆熊,王贵平,等.黄土丘陵沟壑区典型小流域侵蚀产沙过程模型.地理学报,1996,51(2):108-117

[9]陈利顶,傅伯杰,Ingmar Messing.黄土丘陵沟壑区典型小流域土地持续利用案例研究.地理研究,2001,20(6):713-722

[10]傅伯杰,陈利顶,马克明.黄土丘陵区小流域土地利用变化对生态环境的影响:以延安羊圈沟为例.地理学报,1999,54(3):241-246

[11]康晓光.坝系农业 -治黄之本.科技导报,1993,62:3-6

[12]景可,焦菊英.黄土丘陵沟壑区水土流失治理模式、治理成本及效益分析:以米脂县高西沟流域为例.中国水土保持科学,2009,7(4):20-25

[13]徐勇,田均良,刘普灵.黄土丘陵区“梯田退耕”生态重建规划方法:以燕沟流域为例.自然资源学报,2004,19(5):637-645

[14]田均良,刘普灵,张翼.治理水土流失再造山川秀美延安:对中尺度生态环境建设中落实朱总理指示的认识和思考.水土保持研究,2000,7(2):4-9

[15]彭文英,张科利,李双才.黄土高原退耕还林(草)紧迫性地域分级论证.自然资源学报,2002,17(4):438-443

[16]徐勇,Sid le Roy C.黄土丘陵区燕沟流域土地利用变化与优化调控.地理学报,2001,56(6):681-710

[17]刘普灵,郑世清,琚彤军,等.黄土高原燕沟流域生态环境建设模式及效益研究.中国生态农业学报,2007,15(3):175-178

[18]刘高焕,朱会义,蔡强国,等.小流域综合管理信息系统集成研究.地理研究,2002,21(1):25-33

[19]田均良,梁一民,刘普灵主编.黄土高原丘陵区中尺度生态农业建设探索.郑州:黄河水利出版社,2003:131-136

[20]王万忠,焦菊英.黄土高原降雨侵蚀产沙与黄河输沙.北京:科学出版社,1996:74-76

Synthetic analyses of effects of farm land terracing on the Loess Plateau:A case study of Yangou Watershed

Xu Yong1,An Xiangsheng2,Yang Bo1,Liu Puling3

(1.Institute ofGeographic Sciences and Natural Resources Research,Chinese Academy of Sciences,100101,Beijing;2.Taiyuan Normal University,030012,Taiyuan;3.Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciencesand Ministry ofWater Resources,712100,Yangling,Shaanxi:China)

Farmland terracing is an effective measure for the improving of eco-environment and the reducing of soiland water losson the Loess Plateau.This paper takes Yangou Watershed as a case study for research on benefits of farmland terracing.Using dailymeteorological data of Yan'an Station in 2005 and data of terrain features,soil and land use of YangouWatershed,this research simulates and analyzes the benefitsof increasing yield and soil and water conservation under different topographic conditions by the aid of WIN-YIELD software and applies an empirical analysis on the effects of farm land terracing in Yangou Watershed.The results show that the bigger the gradient of farmland,themore benefits of increasing yield and soil and water conservation.The slope farm land less than 5°should notbe terraced.The slope farm land more than 15°should be terraced as early as possible.

farm land terracing;synthetic benefits;Yangou Watershed;Loess Plateau

2009-09-07

2009-11-02

项目名称:国家科技支撑计划课题“黄土高原水土流失综合防治技术研究”(2006BAD09B10);国家自然科学基金项目“黄土高原生态退耕脆弱性分析与农民可持续生计评估”(40771086)

徐勇(1964—),男,研究员,博士。主要研究方向:农业与农村发展、土地利用变化、人地关系与区域可持续发展等。E-mail:xuy@igsnrr.ac.cn

(责任编辑:程 云)