巢湖二叠系栖霞组岩石学特征与沉积环境分析

2010-06-10张彬

张 彬

(中国矿业大学)

1 概况

下扬子地区二叠系栖霞组以其富含有机质、分布稳定、产特殊矿物(天青石、海泡石)及异常的地球化学特征而闻名于世。长期以来,巢湖地区一直是人们研究下扬子区栖霞组地层、沉积相和沉积环境的首选地区之一。近些年来,人们对栖霞组进行了较为深入的研究,对下扬子地区二叠系栖霞组的沉积相和沉积环境的结论几乎一致。研究者大都认为栖霞组为正常浅海的碳酸盐岩台地沉积(刘宝珺等,1990;冯增昭等,1991;王子玉,1992;江纳言,1994;何海青,1997;冯增昭等,1997;杜小弟等,1998),然而,无论是宏观沉积特征还是显微岩石学特征,栖霞组多数层段与典型碳酸盐岩台地沉积有显著不同。

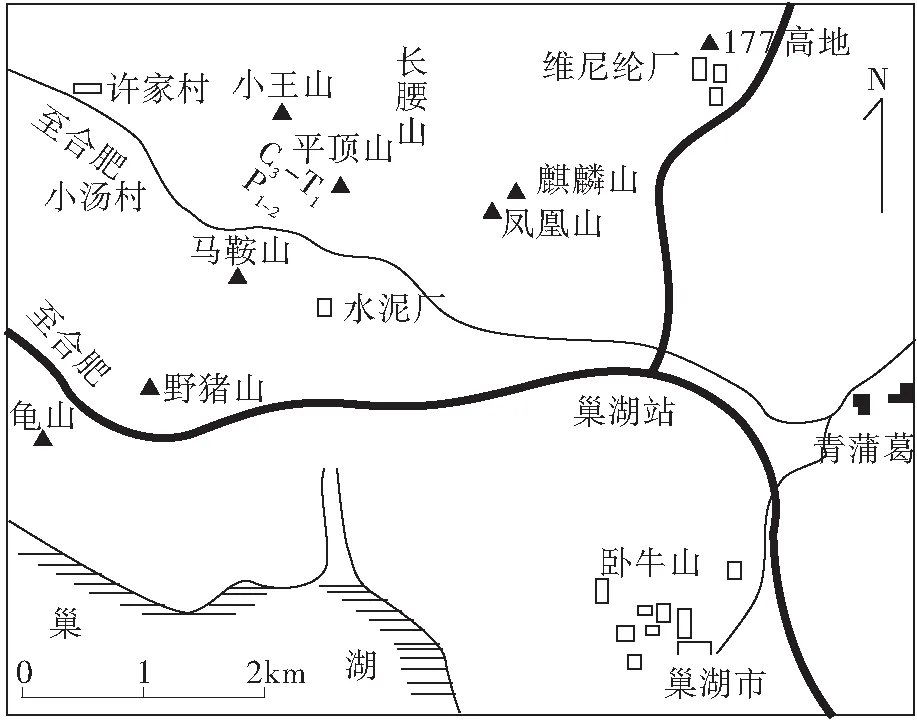

图1 研究区剖面位置示意图

笔者研究认为,栖霞组是全球大规模海侵背景下的碳酸盐岩斜坡—台地沉积,这一观点不同于对下扬子地区栖霞组沉积环境的传统认识,对认识该时期下扬子区古地理特征、盆地演化及资源的勘探提供了新的启迪(见图1)。

2 区域地质背景及地层

巢湖地区属扬子地层区、下扬子地层分区,构造上区位于下扬子板块的东北部、郯庐断裂之东侧,具有自身独特的演化历史。

区内栖霞组自下而上可分为6个岩性段,底部碎屑岩段为黑色炭质页岩或劣煤层,风化后为土黄色黏土,厚约0.65 m。含腕足类等海相化石。臭灰岩段主要为深灰、灰黑色薄至中厚层生物碎屑灰岩、顶部常含少量燧石结核,整层富有机质,厚约50 m。化石见有蜓:Misellina sp,M. claudiae sp,Sphaerulina sp,Nankinella sp;珊瑚:Cystomichelinia sp,Wentzellophyllum volzi,Polythecalis sp以及腕足:Chonetes nantanensis Giabau,Linoproductus sp,Orthotichoa sp等。下硅质层段为黑色薄层隧石层、黑-灰黑色夹燧石结核或团块灰岩,厚约9 m。产化石Hayasakaia sp,Cystomichelinia sp,Yatsengia sp,Bellerophon sp等。本部灰岩段又称燧石结核灰岩层,以深灰、灰黑色中厚-厚层状含燧石结核灰岩为主,夹黑色薄层含沥青质泥(页)岩,燧石结核向上减少,厚约78 m。本段化石丰富,产蜓:Nankinella sp,Schwagerina chihsiaensis(Lee),Sphaerulina sp,Pisolina sp;珊瑚:Hayasakaia sp,Polythecalis sp,Tetraporinus sp,Chusenophyllum sp;以及Martinia sp,Plicatifera sp等。上硅质层段主要为黑色薄-中厚硅质岩,夹深灰色含隧石结核白云质灰岩,约厚8 m,产化石Parafusulina sp,Schwagerina sp,Chusenophyllum sp,Polythecalis sp等。顶部灰岩段由灰、深灰色含燧石结核灰岩、白云质灰岩组成,厚约15 m。产化石Parafusulina sp,Allotropiophyllum sp,Amplexocarinia sp等。

本组底部凹凸不平,与下伏船山组为平行不整合接触。

3 主要岩石特征及其成因分析

通过野外剖面实测,结合室内镜下岩石薄片鉴定分析,研究区内栖霞组岩石类型主要是碳酸盐岩,其次为硅质岩,少量碎屑岩。碳酸盐岩中又以石灰岩为主,少数为白云质灰岩,分布于栖霞组各段;硅质岩则主要出现于下硅质层与上硅质层中;碎屑岩主要分布于梁山段中,为黑色炭质泥(页)岩。

3.1 石灰岩

以结构成因分类为主,结合野外特殊构造,综合镜下与宏观特征,将研究层段石灰岩分为含生屑石灰岩、生屑质石灰岩、生屑石灰岩、泥晶石灰岩、砾状石灰岩、内碎屑石灰岩及白云质石灰岩等。

1) 含生屑石灰岩与生屑质石灰岩。这两类岩石分布于栖霞组除梁山段外的其它层段,特别是臭灰岩段、本部灰岩段和顶部灰岩段中。两者区别在于生屑含量不同,前者生屑含量10%~25%,后者为25%~50%。岩石中生物碎屑类型多样,主要见有钙藻类、棘皮类、介形虫、有孔虫、海绵类、腕足类、蜓类、瓣鳃类、腹足类、苔藓虫及头足类等。其中红藻以裸松藻为主,并见有管孔藻、翁格达藻、拟刺毛藻等;绿藻主要为米齐藻和蠕孔藻,以及少量钙球、假蠕孔藻、始角藻、海松藻及中华孔藻等。填隙物主要为泥晶方解石。含生屑石灰岩与生屑质石灰岩在剖面中约占48%,这两类岩石的沉积环境略有不同,但总体上都反映水体略深、水动力条件较弱,是能量较低环境下的产物。

2) 生屑石灰岩。这类石灰岩以富含生物碎屑为特征,生屑含量一般为50%~80%。生屑石灰岩主要分布于臭灰岩段、本部灰岩段和顶部灰岩段中,剖面中约占32%。岩石中生物化石及其碎屑类型较多,种类主要有红藻、绿藻、有孔虫、介形虫、海百合茎、腕足类、腹足类、瓣鳃类等,还可见蜓类、海绵类、苔藓虫、珊瑚等。其中红藻以裸松藻占绝对优势,少量翁格达藻、管孔藻等;绿藻则主要为米齐藻和蠕孔藻,少量假蠕孔藻、始角藻、海松藻及中华孔藻等。所见有孔虫有节房虫、巴东虫、格涅次虫、球瓣虫、厚壁虫、筛串虫、四排虫等。蜓类以臭灰岩段下部的米斯蜓为特征。填隙物主要为泥晶方解石,少量亮晶胶结的生屑石灰岩,其中亮晶生屑石灰岩主要分布在本部灰岩段与顶部灰岩段。该类石灰岩反映其沉积水体较浅,能量较高,特别是亮晶生屑石灰岩,常形成于高能滩相。总体而言,该类石灰岩形成于开阔台地环境,水体较浅,局部甚至为浅滩。

3) 泥晶石灰岩。该类岩石中生物碎屑含量小于10%,生屑以有孔虫、介形虫为主,偶见腕足介屑、苔藓虫等。泥晶石灰岩多发育于厚层石灰岩之间,水平层理发育,泥质含量较高。泥晶石灰岩在剖面的比例较小,约占6%,栖霞组各段均有分布,以臭灰岩段上部及本部灰岩段下部较为集中。该岩石类型反映水体相对较深、能量较低、为安静的潮下低能沉积环境。

4) 砾状石灰岩。主要分布于臭灰岩段和本部灰岩段中,约占剖面总厚度的30%。其特征表现为:

a) 分布于中、厚层灰岩层面之上,具明显的成层性。b) 砾块大小不一,形态多样,但圆度较高。c) 层间泥(页)岩含量较少,具典型的飘带状,其中生物碎屑丰富,定向性强。d) 层厚变化较大,在波状层理的下凹处砾块大、层厚,上凸处则相反。岩石中生屑含量一般为30%~70%,生屑种类主要有钙藻类、海绵类、海百合茎、腕足类、有孔虫、介形虫、腹足类等。填隙物主要为泥晶方解石。该类岩石多形成于水体较深的开阔台地或碳酸盐岩斜坡,其成因受原生沉积与后期差异压实共同作用。

5) 内碎屑石灰岩。内碎屑石灰岩在剖面上较为常用见,其主要特征有:

a) 砾屑大小不一,形态各异,圆度较好而球度较差。b) 砾块多为生屑灰岩,砾间为薄层钙质泥(页)岩。c) 局部聚集,紧密堆积,成层性不好。黄操明等(1993)认为,这种石灰岩的成因与风暴事件有关。当发生大的风暴浪时,就有可能把浅水复盖下部分脱水固结似尚未完全固结的灰泥沉积掀翻冲刷起来,破碎成砾块。在风暴平静之后,砾间被细粒物质充填。一方面,细粒物质来源于因风暴搅动形成于水体中的悬浮颗粒;另一方面,由于水体较深,原地沉积的灰泥也可充填于砾块之间。由于上述原因,形成了性质完全不同的沉积物同空间组合。该类岩石主要分布于臭灰岩段及本部灰岩段。

6) 白云质石灰岩。剖面中白云质灰岩仅见于顶部灰岩段中,所占比例小。白云石主要为细晶,粒度多为0.1~0.3 mm,半自形、他形晶为主,少数自形、晶面较脏,见雾心亮边结构。从镜下看,残余结构清晰,多为生屑石灰岩交代而来,其原始沉积环境可能为开阔台地。

3.2 硅质岩

硅质岩在剖面中较为普遍,但集中分布于下硅质层与上硅质层中,多为薄层硅质岩与硅质结核,约占剖面总厚的14%。此处硅质岩多为黑色,风化后呈土黄色,其矿物成分主要为玉髓。硅质岩中具明显的(硅化)交代残余结构,特别是许多钙质生物壳体被二氧化硅交代,如腹足类、钙藻类化石。由此可见,此处硅质岩为次生交代形成,其沉积环境应依据原岩分析。根据上下岩性及岩石中残余结构可知,原岩多为含生屑泥晶石灰岩,形成于台地中水体较深的台凹环境。

3.3 泥(页)岩

主要分于梁山段中,所占比例极小。该处泥岩为黑色,风化后为土黄色、灰绿色等,水平层理,层厚0.5~2 mm为主,偶见海相化石。泥(页)岩形成于低能水体,且水深不大,可能为瀉湖、海湾环境。

4 沉积环境分析

研究层段在下扬子具有稳定的空间分布,但在纵向上岩性变化较为明显,这反映了栖霞组沉积环境的演化(图2)。

梁山段与下伏船山组为平行不整合,沉积于栖霞海侵初期,受陆源物质影响较大,形成一层黑色碳质泥(页)岩,见有海相化石,同时含陆相植物化石碎片,可能形成于水体能量较低的瀉湖、海湾环境。

随着进一步海侵,研究层中出现石灰岩沉积。在臭灰岩段中,灰岩中有机质含量较高,生物碎屑类型多样、团块状富集,发育丘状交错层理与粒序层理,同时见内碎屑灰岩,所有这些都说明该时期水深中等,但受风暴作用影响强烈,沉积速率较快。其沉积环境为受风暴作用影响的碳酸盐岩斜坡。同时,依据泥晶石灰岩含量及生物类型的变化,由下而上,臭灰岩段水体逐渐加深。

下硅质层形成于水体较深的环境中,这与下伏臭灰岩段海侵是一致的。岩石中生屑较少,原岩多为泥晶石灰岩,形成于水体较深的台凹环境。

经过下硅质层沉积,水体有所变浅,形成本部灰岩段。表现为生物碎屑含量增高,生物类型更加丰富,特别是又一次出现大量钙藻,局部形成亮晶生屑石灰岩,同时该段中出现如发育丘状交错层理等风暴沉积特征。反映该时期水体较深、但局部能量较强。本部灰岩段总体形成水体较深的开阔台地。

与下硅质层相同,上硅质层形成于台凹中,但剖面中上硅质层中单层厚度大于下硅质层,可能形成时其水体略浅于下硅质层。

顶部灰岩段形成时水体深度不大,是栖霞期水深最小时期,所以形成了一套含白云质石灰岩的碳酸盐岩沉积。其白云化机理可能为混合水白云化和准同生白云化。综合各种特征明,该段沉积环境应为开阔台地。

5 结 论

综上所述,研究区栖霞组沉积环境可分为瀉湖、海湾环境,斜坡环境、台凹环境及开阔台地环境,总体经历了两次海侵海退旋回。第一次海侵始于栖霞期初期,发育瀉湖、海湾等环境,沉积梁山段,随着海侵,沉积了水体较深的臭灰岩段,至下硅质层段,水体达到这一旋回的最深,本部灰岩段水体变浅,为开阔台地相。从上硅质层至顶部灰段为第二旋回,同样经历了由深至浅变化。

尽管这一时期水体深度几经变化,但整个栖霞期水体深度都不可能太大,这主要表现在生物化石及其碎屑的类型和组合特征上,由臭灰岩段至顶部灰岩段生物组合未发生重大变化。

[1] 冯增昭,李尚武,杨玉卿,等. 从岩相古地理论中国南方二叠系油气潜景[J].石油学报,1997,18(1):10-16.

[2] 冯增昭. 中下扬子地区二叠纪岩相古地理[M].北京:地质出版社,1991:240-244.

[3] 刘宝珺 ,朱同兴. 徽中南部下二叠统栖霞组和孤峰组沉积环境及成岩历史[J].成都地质学院学报,1990,17(1):5-12.

[4] 何海清. 浙江省栖霞组沉积微相、旋回、沉积环境及其演化规律[J].沉积学报,1999,14(增刊):75-83.

[5] 江纳言. 下扬子区二叠纪古地理和地球化学环境[M].北京:石油工业出版社,1994:56-57.

[6] 王子玉. Mn0/Ti02指标探讨安徽巢湖二叠系海陆相的变化[J].石油实验地质,1992,14(2):195-199.

[7] 颜佳新. 华南地区二叠纪栖霞组碳酸盐岩成因研究及其地质意义[J].沉积学报,2004,22(4):579-587.

[8] 黄操明,王丽清. 阳泉猴石灰岩成因一解[J].山西地质,1993,8(4):401-402.

[9] 王英华.中、下扬子区海相碳酸盐成岩作用研究[M].北京:科学技术文献出版社,1991,58-67.