多层螺旋CT对胰腺癌的临床应用分析

2010-06-07刘亦白

刘亦白

胰腺癌是胰腺最常见的肿瘤,其发病率近年来明显上升,且预后差,临床确诊时大多数已有局部侵犯或远处转移,仅5%~22%可手术切除。因此,早期发现并正确分期对胰腺癌的诊断和治疗具有非常重要的意义。本文分析了经病理证实的45例胰腺癌和同期12例肿块性胰腺炎、6例胰岛细胞瘤的螺旋CT表现,并运用容积显示技术(VR)评价胰腺癌与其周围血管的关系,探讨多层螺旋CT(MSCT)对胰腺癌的临床应用价值。

1 材料与方法

1.1 一般资料

经手术病理证实的胰腺肿块63例,其中45例胰腺癌、12例肿块性胰腺炎和6例胰岛细胞瘤。胰腺癌:45例胰腺癌中,男32例,女13例,年龄范围40~71岁,中位年龄54岁,临床表现上有上腹部不适和腹背部疼痛41例,黄疸32例,明显消瘦13例,腹部扪及肿块8例。肿块性胰腺炎:12例中男8例,女4例,年龄范围24~71岁,中位年龄46岁,5例有明确急性胰腺炎病史,2例有嗜酒史,临床表现上有间歇性上腹部不适或腹背部疼痛9例,黄疸5例,发热、上腹压痛2例。胰岛细胞瘤:6例中男4例,女2例,年龄范围21~61岁,中位年龄43岁,无功能性胰岛细胞瘤4例,胰岛素瘤2例。

1.2 检查方法

检查前患者禁食4~6h,扫描前30min口服水或1%对比剂500~800mL,扫描前再口服100mL,充盈胃肠道。使用GE(Highspeed Plus 4)多层螺旋CT设备,管电压120kV,管电流250mA,层厚3mm,重建间隔3或5mm,扫描范围为膈顶至髂棘水平。先进行平扫,然后使用非离子对比剂(碘海醇)经肘前静脉以3mL/s的速度团注,与注射对比剂25、45、65s分别进行动脉期、胰腺期、门静脉期扫描。

1.3 图像分析和图像后处理

于肿瘤的中心层面测量各期的CT值,选用直径为5~10mm的感兴趣区,测量时应注意测量层面相对固定并避开胰腺坏死、液化、钙化区。并测量同期正常胰腺的CT值,计算病灶与正常胰腺组织的差值。

用VR技术对原始数据进行二次重建,层厚3mm,重建间隔1.5mm,显示肿瘤与周围血管的三维关系。

由两名研究方向为腹部的影像主治医师对CT图像进行描述,如出现异议请示上级医师解决。

1.4 统计学处理

应用SPSS11.0进行统计学处理,对3组病变病灶在扫描各期病灶的CT值采用均数±标准差来表示,对3组病变CT值在扫描各期的比较采用方差分析,校验水准α=0.05。

2 结 果

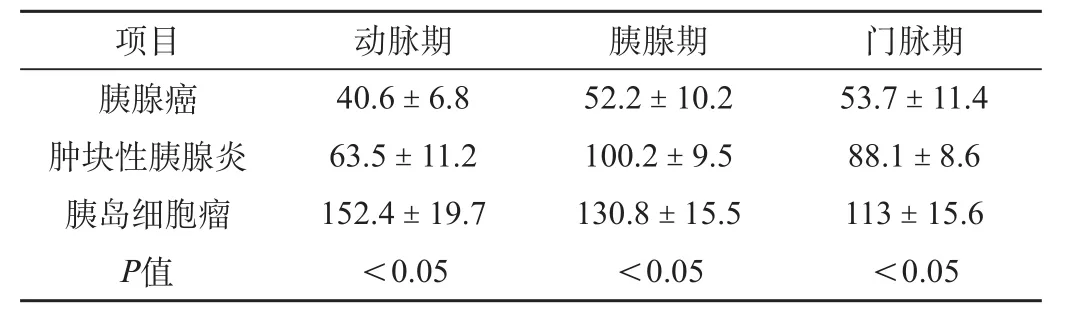

2.1 胰腺癌、肿块性胰腺炎、胰岛细胞瘤3组病变在扫描各期病灶的CT值的比较,见表1。

表1 3组病变在扫描各期病灶的CT值的比较

由表1可知,3组病变在扫描各期病灶的CT值的比较均存在显著性差异,另通过与正常胰腺各期CT值相比较可知,肿块性胰腺炎与正常胰腺强化方式相似;胰腺癌在各期CT值均低于正常胰腺,在胰腺期,肿瘤与正常胰腺的差值最大;胰岛细胞瘤在各期强化最为明显,其强化值在动脉期最大。

2.2 胰腺癌的螺旋CT征象

45例胰腺癌中,肿瘤位于胰头部31例,胰体部9例,胰尾部5例。平扫肿瘤呈等密度26例,稍低或低密度19例,1例见散在点状钙化。三期扫描的动脉期肿瘤无明显强化,胰腺期呈明显低密度,与正常胰腺对比强烈,门静脉期肿瘤稍有强化,呈相对低密度,与正常胰腺对比不如胰腺期明显。间接征象包括胰腺形态的改变,胆总管、肝内外胆管、胰管扩张,胆囊增大,肝脏、腹膜后淋巴结转移,胰周血管侵犯等。

2.3 VR对胰周血管的评价

用VR技术对原始数据进行二次重建,直观显示胰腺癌与胰周血管的关系,明确胰周血管有无受累及受累的长度。本组胰腺癌患者中,VR重建结合横断位图像共检出91支受累血管,对7例无胰周血管受累及邻近、远处转移的患者做出可切除性评价,术中观察,靶血管无一受累。

3 讨 论

3.1 多层螺旋CT在胰腺癌诊断中的价值

MSCT具有容积扫描、扫描速度快、扫描时间窗窄、肠道运动伪影对图像干扰少、薄层重建任意层面图像的特点[1],能对胰腺进行准确的多期扫描,降低了部分容积效应,提高了空间分辨力,已成为胰腺癌检出的重要手段。胰腺癌的诊断基础是密度和胰腺形态的改变,平扫时,肿瘤多呈等密度或稍低密度。胰腺癌多为少血供无包膜肿瘤,而正常胰腺血供丰富,因此,最大程度地显示胰腺与肿瘤强化的差异是CT诊断胰腺癌的关键。在胰腺多期扫描过程中,动脉期肿瘤呈等或低密度改变,可以明确肿瘤与动脉血管的关系,胰腺期肿瘤与胰腺对比最为明显,门静脉期肿瘤轻度强化,呈相对低密度。胰腺癌在多期扫描不同期相有不同表现,因此,MSCT多期扫描有利于胰腺癌的检出[2]。

较大的胰腺癌可使胰腺形态改变,胰腺体积局部增大,钩突圆钝或失去正常形态。由于胰腺癌具有围管性浸润生长的生物学特性,肿块生长可阻塞胆汁和胰液的回流,引起胆管或胰管的扩张,典型的出现“双管征”表现。由于肿瘤多无包膜,向周围侵犯,使肿瘤周围脂肪间隙模糊、消失,还可出现腹膜后淋巴结转移、肝脏转移等其他征象。

3.2 多层螺旋CT在胰腺癌鉴别诊断中的价值

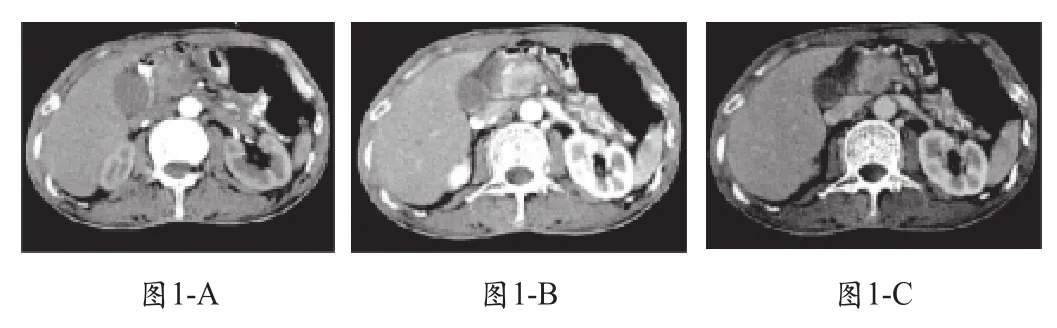

胰腺癌与肿块性胰腺炎的鉴别诊断一直是临床难以解决的难题,肿块性胰腺炎是慢性胰腺炎中的一种特殊类型,因炎症迁延不愈,胰腺实质被破坏,小叶间或胰管周围纤维组织增生和慢性炎性细胞浸润而形成炎性肿块,以胰头部多见。我们认为以下几点有助于鉴别:①从表1可以看出,肿块性胰腺炎在多期扫描的各期相与正常胰腺强化方式相近似,而胰腺癌在多期扫描过程中,动脉期肿瘤呈等或低密度改变,胰腺期肿瘤与胰腺对比最为明显,门静脉期肿瘤轻度强化,呈相对低密度(图1)。通过多期扫描可以鉴别胰腺癌与肿块性胰腺炎;②肿块性胰腺炎的病因以胆源性为主,常合并胆道系统炎症或结石;③胰管扩张:胰腺癌多为肿块远侧胰管扩张,多为串珠状,而肿块性胰腺炎因胰腺纤维化改变并牵拉胰管导致胰管扩张多不规则,扩张的胰管可穿过肿块;④胰腺癌周围可有淋巴结和邻近器官转移,累及胰周血管,肿块性胰腺炎多无上述表现;⑤肿瘤标志物的检测亦有助于明确诊断,CA19-9和CEA的检测对胰腺癌有较高的敏感性和特异性[3]。

图1 胰头癌患者动脉期、胰腺期、门脉期图像,胰腺期肿瘤与胰腺对比强烈,易于肿瘤检出和诊断

胰岛细胞瘤分为功能性和无功能性两类,功能性胰岛细胞瘤根据临床表现和内分泌检查,诊断一般不难。无功能性胰岛细胞瘤常无临床症状,发现时体积多较大,并常有钙化,根据多期扫描强化特点,可与胰腺癌鉴别。由表1可以看出,在多期扫描的动脉期胰岛细胞瘤明显强化,与正常胰腺对比强烈,在胰腺期和门静脉期,由于胰腺强化显著,肿瘤与正常胰腺的对比减弱,这与胰腺癌在胰腺期与正常胰腺对比强烈的强化特点是不同的。

图2 胰体尾癌VR图像,脾动脉两处受侵、狭窄

3.3 多层螺旋CT对胰腺癌胰周血管侵犯评估的价值

胰腺癌不可切除的因素包括胰周侵犯、血管受累、腹腔种植、淋巴结和肝转移。在没有远处转移的情况下胰周血管受累与否和受侵程度是决定可切除性的重要因素,未包绕主要血管和没有淋巴结转移的肿瘤,术后5年生存率达30%~50%[4]。因此,正确评估胰周血管受累与否和受侵程度对胰腺癌的治疗具有重大意义。

VR技术是较高形式的三维重建技术,它是投影线通过容积数据对扫描容积内全部像素总和的影像显示,能真实的扫描容积内的组织结构情况[5]。VR技术成像时,通过调节窗宽、窗位、亮度及透明度,可显示扫描容积内的不同组织结构,结合对不同组织结构的色彩编码,可显示胰腺实质、肿瘤、胰周血管的三维空间结构,给观察者以较强的立体感。血管受累的主要CT征象为血管周围脂肪间隙消失,血管为肿瘤包埋,血管腔变细、狭窄(图2),管壁增厚、僵直,血管边缘不光整,中断,被肿瘤推移等。

[1] Hu H.Multi-slice CT:scan and reconstruction[J].Med Phys,1999,26(1):5-18.

[2] 龚静山,徐坚民,李莹,等.胰腺及胰周血管强化的多排螺旋CT研究[J].临床放射学杂志,2004,23(6):482-484.

[3] 张太平,赵玉沛,蔡力行,等.肿瘤标记物联合检测在胰腺癌诊断及随访中的应用[J].中华肝胆外科杂志,1999,5(2):100-102.

[4] 凌华威,管永清,丁蓓,等.多层螺旋CT在胰腺癌周围血管侵犯术前评估中的应用价值[J].中华放射学杂志,2002,36(9):609.

[5] Fishman EK,Horton KM,Urban,et al.Multi-slice CT angiography in the evaluation of pancreatic carcinoma:preliminary observations[J].J Comput Assist Tomogr,2000,24(6):849-853.