颅内静脉系统血栓形成5例临床分析

2010-06-07尤一萍何桂香

尤一萍 何桂香

江苏省无锡市人民医院神经内科(214023)

1 临床资料

1.1 一般资料

本组5例患者,女4例,男1例,平均年龄35岁。女性病例中有产后1周内发病者2例,1例长期服用避孕药,1例贫血,男性1例无明显诱因。所有病例均经MRI+MRA确诊。

l.2 临床表现颅内压增高症状

以头痛、恶心、呕吐为首发症状者4例,占发病者80%;伴发热2例,均为女性,占发病者40%。以为意识障碍首发症状者1例,占20%,治疗过程中渐出现意识障碍者3例,占60%。大脑半球受损症状:由于脑静脉循环障碍,导致大脑半球水肿、梗死及出血等,从而表现一系列相关症状和体征。伴癫痫大发作者2例,伴单侧肢体瘫痪者1例,伴智能减退者2例。

1.3 辅助检查入院时化验血常规

WBC及分类均在正常范围。CT检查2例阴性,2例低密度影,1例出血征象。MRI+MRA检查均发现有缺血性改变或梗死改变。

1.4 典型病例报告

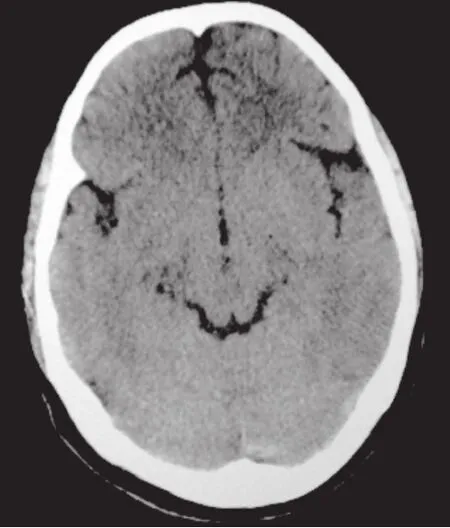

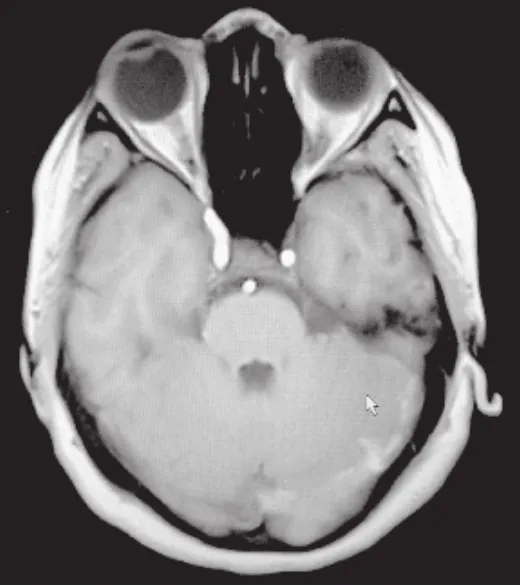

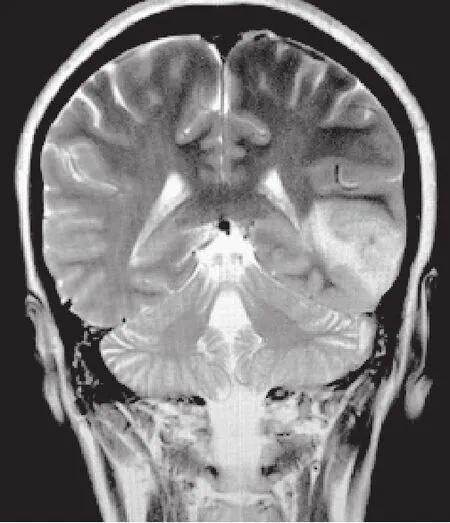

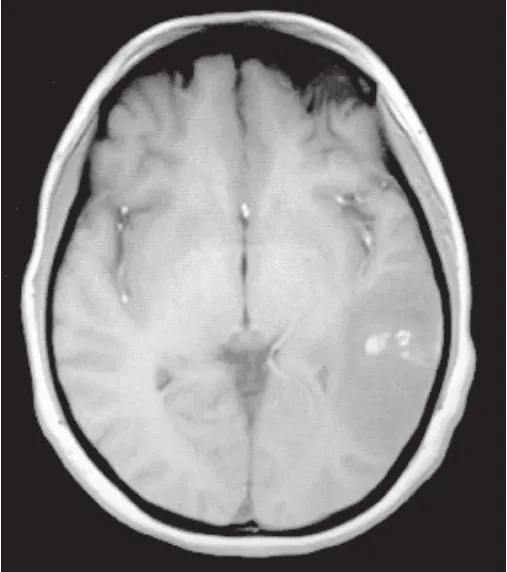

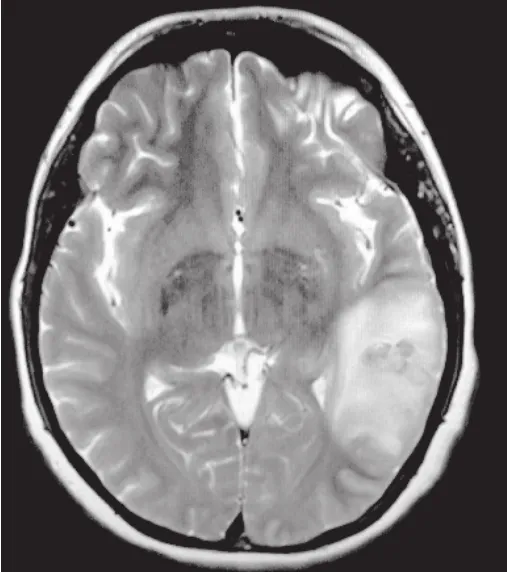

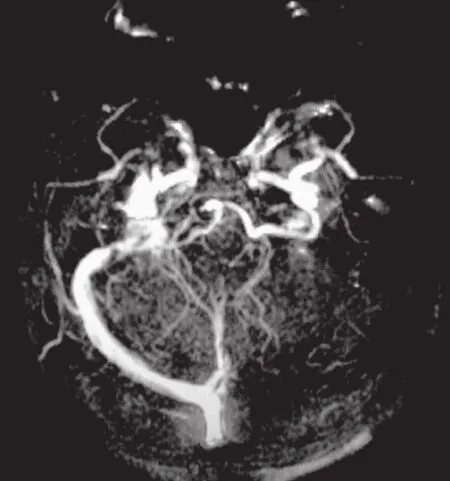

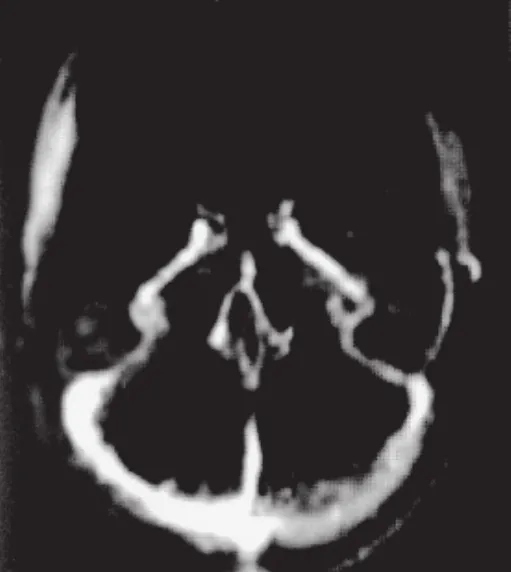

患者女性,29岁,已婚。因头痛10d,加重3d伴恶心、呕吐,于2008年12月22日收住入院。患者入院前10d出现左侧后枕部持续性胀痛,逐渐加重,伴反复恶心、呕吐胃内容物,无呕血,查头颅CT:左枕硬膜下稍高密度影(图1)。23日突发意识丧失、四肢抽搐、双眼上窜,持续约5min好转。既往有月经量多、贫血史,有口服避孕药史。入院查体:T 37.0℃,心率70次/分,呼吸20次/分,血压120/75mmHg,神清,贫血貌,反应迟钝、颈软、四肢肌力4级,双侧深浅感觉腱反射肌张力正常,双侧病理征阴性。辅检:血常规:WBC 7.5×109/L,Hb 85.0g/L,RBC 3.22×1012/L,PLT 401×109/L,平均红细胞比容78.8fL,平均红细胞血红蛋白含量26.6pg。凝血组合:APTT 23.7s,PT 11.90s,TT 0.0s,PT-INR 1.03,FIB 3.02g/L。脑脊液:测压270mmH2O,脑脊液常规、生化、抗酸杆菌、隐球菌、肿瘤细胞均未见异常。肝肾组合、心肌酶谱、血脂、梅毒螺旋体、HIV均在正常范围内。头颅CTV:左侧横窦血栓形成并左侧颞枕叶脑梗死。骨髓涂片:增生性贫血。29日查头颅MRI+MRV:左侧颞枕梗死,伴少许出血,左侧横窦、乙状窦、颈内静脉上段血栓形成(图3~图7)。诊治经过:诊断为左侧横窦、乙状窦、颈内静脉上段血栓形成,脑梗死,继发性癫痫,中度贫血(小细胞低色素性贫血)。治疗主要是抗凝、扩容、脱水降颅压减轻脑水肿、抗癫痫、补铁、脑细胞保护及中医药治疗。具体如下:①抗凝:低分子肝素皮下注射,3周后改华法林口服,期间监测APTT维持在28~32s,TT 16~23s。②扩容:右旋糖酐40葡萄糖注射液、羟乙基 淀粉40氯化钠注射液静滴。③脱水:甘露醇、甘油果糖静滴,9天后头痛明显好转,甘露醇逐渐减量。④抗癫痫:奥卡西平。⑤补铁、改善贫血:右旋糖酐铁。⑥脑保护及活血化瘀中药:三磷酸胞苷二钠、疏血通等。经治疗后患者头痛好转,未有癫痫发作,未发现皮肤粘膜淤血瘀斑,无精神症状。于2009年1月17日出院,出院前复查血常规:WBC 7.1×109/L,Hb 91.0g/L,RBC 3.67×1012/L,PLT 342×109/L。凝血组合:APTT 28.6s,PT 12.7s,TT 16.4s,PT-INR 1.09。脑脊液:测压160mmH2O,常规、生化、培养均未见异常。头颅MRV:左侧横窦、乙状窦、颈内静脉上段见少许充盈缺损(图8)。嘱其坚持服用华法林、维铁缓释片,门诊监测凝血组合、血常规及肝功能。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

2 结 果

所有病例均给予甘露醇、甘油果糖脱水降颅压,小剂量激素治疗,同时给予皮下注射低分子肝素。经过4周治疗5例均好转。

3 讨 论

颅内静脉窦及静脉血栓形成是脑血管病的特殊类型,是引起脑静脉回流障碍和脑脊液循环障碍的主要原因,其症状主要因血栓部位而不同。由于大脑浅静脉之间以及深静脉之间吻合支很多,变异很大,小的血栓可不出现症状。临床上第一静脉回流受阻时,可通过吻合支代偿。当静脉窦发生血栓时,可扩展到浅静脉,血栓使静脉窦明显狭窄或完全闭塞造成静脉回流严重受阻而侧支循环又不能代偿时,则出现颅内压增高;由于脑循环障碍导致脑水肿、梗死、出血等脑局灶病变的症状,因血栓形成的部位、范围、程度以及脑水肿、脑软化或脑出血等情况的不同而不同[1-4]。如上失状窦血栓引起大脑上静脉血栓,临床上主要表现为颅内压增高之全脑症状,局灶性体征并不明显。因此,临床表现多种多样,缺乏特异性临床症状和体征,临床上易误诊及漏诊,给临床诊断带来一定难度。随着MRI+MRA的广泛应用,已明显提高其确诊率及治愈好转率。脑静脉血栓形成的临床表现一般多为亚急性起病,颅内压增高症状、体征;不同程度意识障碍;大脑半球局灶性症状、体征。按照国际分类将CVT的临床表现分成4型。①单纯颅高压型:表现为头痛、呕吐(特别是喷射性)级视乳头水肿;②局灶性缺损或(和)癫痫型:表现为局部或全身性抽搐、运动及感觉障碍;③亚急性脑病型;④海绵窦血栓形成。4型临床表现常交叉出现。颅内静脉窦血栓形成分为感染性和非感染性两类,非感染性多由于脑外伤、消耗性疾病、某些血液病、严重脱水衰竭状态引起。亦较常发生于产褥期,其发病率占产妇1/2500左右。本病临床复杂,有时不易与颅内占位性病变及其他脑病鉴别。感染性者多继发于头面部感染,以及化脑、脑脓肿、败血症等。近年来由于抗生素广泛应用,由感染所致者已显著减少。一般根据患者有妊娠产褥、慢性消耗性疾病、严重脱水外伤、感染等病因;颅内压增高的症状、体征;可伴意识障碍、一侧或两侧下肢为主的瘫痪等症状、体征做出初步诊断。感染者可有发热,周围血象白细胞增高,脑脊液压力增高、蛋白含量增高、黄变。经过脑血管造影、MRI+MRV检查可确诊。MRI对静脉窦血栓高度敏感,影像上脑静脉血栓信号具有特异性,可早期显示本病的直接征象,是诊断本病可靠的直接依据[5]。在已证实的脑静脉血栓形成病例中,有10%~20%的例CT扫描为正常。在治疗上以脱水降颅压、改善血液高凝状态为主,对症治疗,中药活血化淤,抗感染治疗为辅。有显著扩血管作用的药物不宜应用,小心应用抗凝治疗。CVT治疗原则主要是溶栓和抗凝治疗,辅以脱水、对症及对原发病的治疗:①尿激酶的应用:目前主张动静脉途径联合尿激酶局部溶栓,若伴发出血者,单纯予静脉途径局部溶栓治疗。②抗凝剂的应用:溶栓期是否同时进行抗凝治疗尚有争议,有人认为应用抗凝剂可防止血栓扩展及减小与导管有关的血栓形成,主张溶栓期必须全身肝素化(APTT在正常的2~3倍),即使伴发静脉脑梗死性渗血,APTT也应维持在正常的1.5~2.0倍,溶栓治疗后继续肝素化。另一部分人则认为应用溶栓剂本身就可导致出血,再加上抗凝剂则更增加了出血的机会。③如为感染性者,应给足量抗菌药物治疗,一般抗菌素的时间不少于1个月,同时彻底治疗原发的感染灶。本组临床资料有如下特征:产褥期女性占多数,临床以头痛、恶心、呕吐为首发症状,可伴有视乳头水肿、肢瘫、血痛、视力障碍、精神改变等。MRI+MRA检查以上矢状窦血栓形成最多(70%)。考虑与患者处于血液淤滞、高凝状态及血管壁异常有关。因此,我们建议在妊娠及产褥期患者出现不明原因颅高压时,要高度怀疑此病,应对静脉窦进行重点影像学分析。由于CVT的临床症状和体征缺乏特异性,年轻的住院医师容易误诊或漏诊,因此若发现处于孕产期或有长期服用避孕药、头面部感染、贫血及结缔组织疾病史的患者,突然出现持续性头痛、恶心、呕吐、抽搐、运动感觉障碍或意识障碍,应即行头颅MRI+MRV检查,尽可能早期诊断、早期治疗,降低病死率和致残率。本组均治愈,提示多数患者疗效较好。

[1] Brucker AB,Vbkrt Rogenhofer H,wagner M,et a1.Heparin treatment in acute cerebral sinus venous thrombosis;a retrospective clinical and MR analysis of 42 cases[J].Cerebrovasc Dis,1998,8(6):331-337.

[2] Einhaupi KM,Vilringer A,Meister W,et a1.Cerebral venous thrombosis:nothing,heparin,or local thmmbolysis?[J].Stroke,1999,(3):481-483.

[3] 冯瑛,黄旭升,朗森阳,等.影响颅内静脉窦和脑静脉血栓形成正确诊断的因素与诊断探讨[J].中华神经科杂志,2001,34(3):148.

[4] 苏克江,宋扬.脑静脉窦血栓形成的临床研究现状[J].国外医学脑血管疾病分册,2001,9(2):91-93.

[5] 罗峰,高培毅.上矢状窦闭塞后静脉侧枝循环的影像学表现及临床意义初探[J].中华放射学杂志,1997,12(12):809-813.

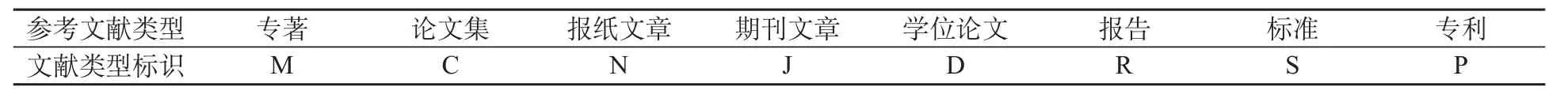

参考文献类型的标识