郑钧:“愤青”从商

2010-05-30何映宇

何映宇

“愤怒出不了诗人,深刻的自省才能出诗人,诗人的愤怒是冷静思考的愤怒,不是匹夫之勇。”

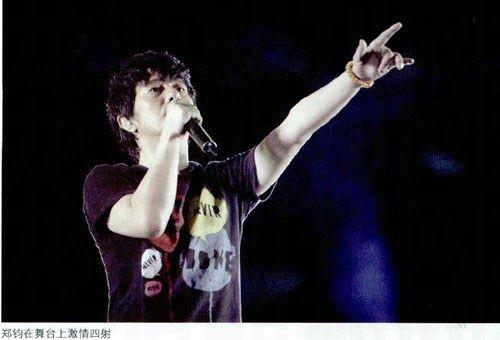

“怒放演唱会”刚刚谢幕,郑钧的个人演唱会又将在圣诞夜唱响上海。

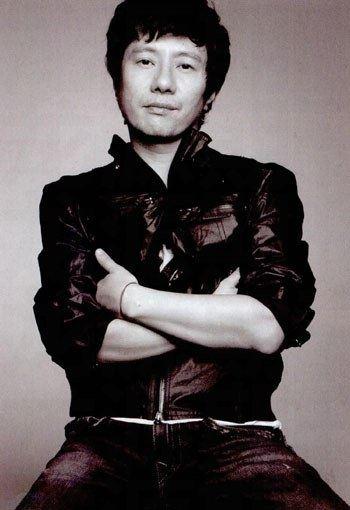

现在的郑钧,刚刚添了一个儿子,满脸幸福状,可是说起话来依旧慵懒中带着一点傲气,和他的音乐一样。

43岁,年华似水流,郑钧带给我们的6张专辑以及其他单曲和合辑,是摇滚乐的怒放,也是理想主义者的子弹,在赤裸裸地扫射着社会的虚荣心。只是极乐世界既不可寻,灰姑娘也要经受商品社会的考验,这就是现实,这就是生活。

有时候郑钧显得很愤怒,他唱着“奴隶,奴隶,努力,努力”,简直就是当代房奴的心态写照,但是同时,他又显出一种特殊的冷静,他并不认同“愤怒出诗人”的说法,他说:“愤怒出不了诗人,深刻的自省才能出诗人,诗人的愤怒是冷静思考的愤怒,不是匹夫之勇。”

幸福可望不可及吗?不知道抱着儿子哄他睡觉的郑钧又是一副怎么样的幸福表情。这些年,郑钧的身份也在发生微妙的变化。他是摇滚乐手,也是商人——漫动时空文化传播有限公司董事长。

在商言商。郑钧打造中国首部3D动画电影《摇滚藏獒》的满腔热情,遭遇的,却是险阻:“非常复杂,比我想象的复杂多了。我昨天晚上睡了4个小时,平时睡得也不多。我从美国回来,呆上10天就回去,很多事情需要我来处理。”

漫动时空在美国有分公司,郑钧现在在中国和美国洛杉矶的时间差不多是对半开,但不论身在美国还是在北京,开会是家常便饭,这自然会影响到他的音乐创作:“新专辑是件让我觉得烦恼的事情,其实这两年我七七八八也写了不少的东西,就是因为没有一段完整的时间可以让我把它们整理出来。”

但是他从未想过放弃音乐。他还记得11年前,1999年的上海八万人体育场,暴雨如注,可是他的歌迷就在暴雨中与他一同大合唱《回到拉萨》,这一幕他至今回想起来都会心存感激。

11年后,郑钧卷土重来,演唱会的名字是“你必须幸福”。这是他一首新歌的名字,也代表了他此时的心境,但是,他并没有变成一个看透世事的中年奶爸,他的声音里还有血性,还有力量,他说:“我还会愤怒,我看到一些不公平的事也会愤怒,但是我不仇恨;我还会悲伤,但是我不会绝望。”

郑钧的年少轻狂

《新民周刊》:在你的博客上,最后更新的一篇文章是《想念母亲的时候还是会流泪》,说的是你少年时的事,你父亲在你7岁的时候就离开了人世,是你母亲那么辛苦养大你们,为什么会伙同哥哥一起讥讽打击母亲?那时候是个叛逆青年吗?

郑钧:小的时候男孩比较叛逆,叛逆期第一个挑衅的就是自己的家长。母亲总是告诉你这个事要这样做,那个事应该那样做,我就常常对着干。年轻人总觉得自己接受了一些新的思想、新的文化的教育,急于否定前辈,对母亲的价值观,对母亲的一些人生的经验,全盘否定,这对她是很大的不尊重。我们经常讽刺、挖苦她,当大家对一个问题有争执的时候,意见不统一时,我们对她的看法总是特别不屑,老是说:“这都过时了。”或者:“你什么都不懂。”尤其我和我哥两男孩,当时的年龄正好在叛逆期、生理和文化的叛逆期,所以合起来对我母亲的这种嘲讽和否定对她造成了很大的伤害。

《新民周刊》:崔健的母亲接受采访的时候说她当时反对崔健玩摇滚,或者说比较担心,你母亲是不是也是这样的?郑钧:我母亲没反对过我,但其实也很担心,我觉得我母亲是个很伟大的母亲。她是大学里的教授,她的教育方法和别人不太一样,我母亲从来都是让我自己做决定。我们家就在大学里,我母亲又是教授,留在我母亲身边是很容易的事。可是我说我要去杭州上大学,她说:你去吧。上得好好的,大四的时候,我说我不读了,去美国留学。她说:你再好好考虑考虑。我说决定了。她说:行,我尊重你的意见。结果美国签证没办下来,呆在家里没事干,在家呆了两年,每天弹琴写歌看书,我妈担心我会疯了,她不知道我在干吗,非常为我担心。两年后我拿到美国签证准备去美国读大学的时候,她把我的行李都给准备好了,我突然说我不去了,要组乐队做音乐。我每一次人生的重大决定,她都没有阻挠过我,她只是问我:你是不是真想这样?我说:是。她说:那么好的,我尊重你的意见。这从某种意义上让我学会了负责任,对自己做出的决定要负责任,因为没有人可埋怨,都是自己的决定。

与陈健添打官司

《新民周刊》:后来做了音乐,你的第一张专辑是在红星生产社出的,红星的老板是原Beyond的前经理人陈健添,你印象中的他是个怎么样的人?

郑钧:陈健添是个很有眼光的人、有非常敏锐眼光的一个职业经理人。我现在回头看,对他还是喜欢和感激的。在那样的一个年代,他到内地来投资的时候,给我们带来了许多当时很先进的概念。

但是他最大的一个问题是,他很不会和艺人相处,而且还很霸道。我不知道他是对大陆的音乐人这样,还是他对其他的港台艺人(包括Beyond)都是如此,他总是给人一种资本家的感觉。到了一定程度的时候,老板和艺人的关系必然没法相处好。

后来我和他双方都打官司。我和红星约满时,他非要我和他续约,不续的话就和我打官司。后来,他托人找到我说,希望能和我庭外和解。因为他们觉得再打下去,他们很难再和艺人处理关系,所以最后我们庭外和解了。

不过,我觉得任何事物都应该客观来看。在当时,他能做我的第一张专辑《赤裸裸》,做许巍的《在别处》,都需要很大的勇气。

《新民周刊》:当时北京流行音乐的三驾马车——魔岩、红星和大地——最后都退出了大陆市场,大家谈得比较多的是市场的因素——唱片业的衰落,我不知道还有其他原因吗?

郑钧:我觉得最大的一个原因是,当时做音乐的这些人,更多的是一帮文艺青年,他们不是商人。这是它的本质。比如大地的黄小茂,比如张培仁,陈建添他本身还是有很多理想主义的想法在音乐上的,他们本质上不能说是纯粹的商人,他们身上带着更多文艺青年的激情。对于商业的运营来讲,缺乏一些商业操作的手段。当然市场也确实不成熟,大投入,未必有高回报。而且这三家都是港台的公司进入内地,两边的文化还是有差异性,我觉得他们还是没有抱一种平等的心态来看问题,所以和艺人的相处有很大的矛盾。

基本上是文艺青年和文艺青年在一起做一些商业的事,做出了一些很好的作品,当时这些文艺青年都是抱着这样的心态来做这些富有激情的音乐的。问题的根结就在于:他们都不是商人。这些作品的商业价值很多都没有体现出来。我们几个的唱片销量都很不错,但是总体上为什么会难以为继?因为没有一个很好的商业模式,营销能力也是非常欠缺的,艺术家不可能自己去推销自己,公司应该起很好的营销作用,不管是营销的手段还是理念,在当时都不成立。最后导致的结果就是,有好作品,却不能在商业上立足。

漫动董事长郑钧的《摇滚藏獒》

《新民周刊》:现在你成立了自己的公司北京漫动时空文化传播有限公司,自己担任董事长处理日常事务,能不能适应新的角色?周一至周五朝九晚五?

郑钧:我没有朝九晚五。我当时提的条件是我不可能朝九晚五,我可以在创意上提出很多想法,故事、剧本我都可以统筹,但是行政管理的工作我没有这个精力。首先要保证我作为一个歌手的身份。我大学读的是企业管理系的对外贸易专业,多少还懂一点管理。所以并不矛盾,但是确实是个累人的活儿,有时候也会觉得很累。基本上每天我都在那,一大堆的事,到了周末,公司的员工休假,我就带着乐队到外地演出,演出完,回到公司,又开始工作,如此循环往复,基本上没有停歇的时间。这就是我这一两年来的生活状况。

《新民周刊》:现在你们公司最重要的工作就是动漫电影《摇滚藏獒》,你本人就有一条藏獒,据说非常大非常凶猛,怎么会养起藏獒来的?

郑钧:我原来开了一家酒吧,在湖边,地方也挺大,再加上我从小就喜欢狗,一直梦想着养一大狗,家里不能养。北京五环以内都不让养大狗,所以在酒吧养了两条大的狗。后来酒吧歇了之后,我把这两条藏獒送到藏獒场里了。

我漫画书里的主角就是我养过的那条狗,纪念一下这条狗。后来这条狗就失踪了,它在藏獒场关着,但是它太厉害了,它在墙底下挖了一个洞,自己跑了。现在我女儿养着一条雪那瑞,也养了很多年,差不多就是陪着她长大的。未来我还是想养一条大狗。

《新民周刊》:《摇滚藏獒》是投资3000万美元的3D动漫电影,之前也有日本方面的投资和你接洽,但是你没有答应,这是什么原因?

郑钧:我的书《摇滚藏獒》出版了一个月吧,日本最大的一家动漫制作公司总裁飞到北京来找我,说他们要投资拍一部动画片。我非常诧异,我没想到他对我的书有这么大的信心。我身边的朋友都说,这机会太大了,你就把版权卖给他就得了。我当时一想,我做这件事的目的是让中国的文化产品进入别的国家的市场。我考虑了几天,然后告诉这位日本总裁说:谢谢你,我还是希望与好莱坞合作。我觉得和日本公司合作,可能其市场还是局限于亚洲范围内,我想直接奔动漫和电影的圣地。所以这个疯狂的梦想真的很疯狂。周围的朋友说,郑钧,这不可能,你太疯狂了。其中也有从美国回来做影视传媒的朋友,所有人都给我泼冷水,说这是很疯狂不现实的想法。但是我比较执著,我写好了商业计划,见了好多投资人,最后总算找到了同样看好这件事的人。

现在我在美国有分公司,和美国顶级的导演、编剧在一起合作,已经进展到一个比较成熟的阶段。

《新民周刊》:过程中是超出你想象的困难,还是一帆风顺?

郑钧:非常复杂。为什么他们说这是个“很疯狂”的想法?因为中国之前没有任何人做过类似的事。好莱坞也没遇到过,说一个中国人来这儿做一部3D动漫。

我觉得东西方文化还是有很大的差异,工作方法也好,想法也好,有很大的差异。磨合需要时间,也走了很多弯路。

《新民周刊》:明年能否如期公映?

郑钧:明年不一定能公映,但是明年能做完,至于什么时候公映,这是需要发行商来确定的。