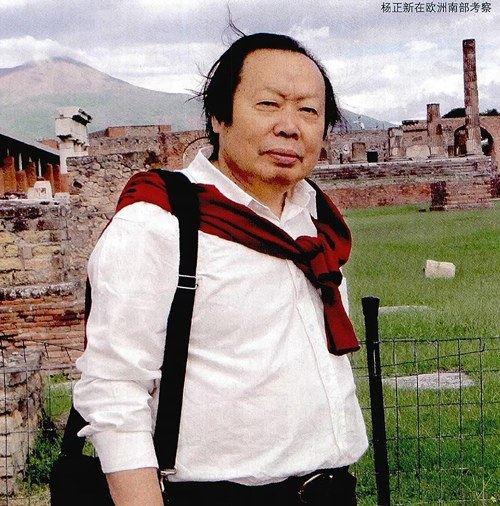

“左臂将军”杨正新

2010-05-30沈嘉禄

沈嘉禄

他问自己:“这些裸女如此坦荡、如此美艳,可入画否?可展览否?如果美的事物不能画,不能公开,那艺术又有何熏陶作用?又如何让公众分享?”

杨正新要办个人画展了,9月18日在上海中国画院开幕,两个楼面全给他。这条消息在上海美术界传播,甚至在上周的艺博会现场也被沪上诸多画廊老板挂在嘴上。其实杨正新办画展算不上新闻,因为他年年要办,有时经不起朋友的挑逗,一年里要办好几个。但又绝对是充满悬念的新闻,因为他的每一次画展都会让美术界同行“触一下电”。他的画风总是在变,题材总是在开拓,由此传递出的艺术观念和形象总是给人深刻启发和思考空间。

有人称杨正新是不安于现状的画家,用上海俚语来说就是“不太平”。

一个“不太平”的画家

“我确实是不太平,因为我总是在逼问自己:我从哪里来?我到哪里去?我是谁?我为何要画?我画什么?”杨正新在淮海中路的画室里对记者说。画室非常大,大得令人妒忌,虎踞中央的画案长达6米,在上面可以跳舞,如果他愿意的话。另一间画室里,一块羊毛毡上落叶般地放着四张刚刚完成的山水画,水分蒸发的每一秒钟,山水树木似乎都在雨后被狂风吹着躁动。杨正新说:“就像一个意大利面包师天天发面团一样,我知道它们干燥之后会呈现怎样的状态。”

“早在1958年,一个偶然的机会,我见到了海上四大花鸟名家之一的江寒汀先生,不久就成了他的入室弟子。在老师的指导下,我的绘画技法大有长进,随后考入上海美术学校。美校三年,中西绘画课程各半,对中西绘画有了基本的认识和掌握。教过我的老师中有江寒汀、唐云、程十发、陆俨少、谢之光、林风眠、朱屺瞻、陈佩秋、李詠森、颜文樑、张充仁等。毕业后直升到上海美专大学部中国画系二年级,又在校学习中国画近四年。1965年毕业,进入上海中国画院从事中国画的研究、创作。第二年“文革”狂潮就席卷而来,画什么?怎么画?一切得服从革命形势的需要。到后来,老画家都被批斗,随后关牛棚了,我们年轻一代的画家也不能画了。噩梦惊醒,整整十年过去了。一个人的一生有几个十年?”杨正新说到这里,眼睛瞪得铜铃样,为失去的十年感到痛心。

海晏河清之时,压抑太久的文艺界呈现百花齐放的局面,中国画也迎来了一个喷薄而起的繁荣期。特别是随着饭店酒楼的兴建,客堂、客房、会议室等需要大量的中国画用来美化环境,中国画家大显身手的机会来了。杨正新也不得闲,到处泼墨敷彩,似乎要将十年的空白填满。但不久他就陷入深思,为什么满眼的水墨画看上去各有妍媸,但细看之下都是千篇一律?原来是个人风格不鲜明!

杨正新的作品与海上画派一脉相承,加上江寒汀的悉心指导,花鸟一路的作品很受欢迎,照此路子经营下去,完全可以凭借老祖宗留下的“手艺”与大众的审美习惯驰骋江湖。但事情在1985年后发生了奇妙的变化。

从南太平洋刮来的“杨正新旋风”

上世纪80年代,中国画与国际艺术市场接轨的端口很小,也很少,上海画家都是将作品放在工艺美术商店或朵云轩里待沽,杨正新作品清新可人,民族性也强,很讨巧,大受来华旅游的外国人青睐,有个澳大利亚的画廊老板经常来上海买他的画。后来干脆请他去澳大利亚办画展。于是杨正新第一次正式地出国游历了。在澳大利亚的墨尔本、悉尼、布里斯班等几大城市,每月办一个,轮着来,画展开了五个月,最后一个月留给杨正新写生。夹了一个画架,怀揣一只冷面包,他就出发了。一个月里逛遍了全澳大利亚,连中部沙漠那块红色的艾尔斯巨岩也去朝拜了一下,并感受了那种咄咄逼人的气势。最让他大梦初醒的是看到了史前人类留下的岩画,那种粗犷硬朗的线条,简略而传神的形象,对形体的生动捕捉,毫无做作的坦诚相见,虽历经数千年的风化,仍然迸发出绚丽的艺术神采。

异国风情,异国的文化也让杨正新感到新奇,甚至深受刺激。说起来,澳大利亚是一个移民国家,本身的文化底蕴与中国不可同日而语,但他在那里几个华人集聚的城市看到多元文化在那里都有生存的空间,都有自己的表达机会。而且他发现,那里的画家学画也是有老师的,但没人将老师抬出来壮自己的胆,那是很丢人的事。他更不在乎什么流派,强调的只是个人的风格。狂妄自大是一种美德,一种自信,是立身扬名的前提。

回上海后,他闭门谢客三个月,创作了近百幅作品,在上海美术馆举办了《澳洲印象——杨正新画展》。一股新风吹遍申城,二十多家媒体争相报道,美术评论家谢春彦还称其为“杨正新旋风”。事实上他的作品,以其新奇的构图和颠覆性的观念,与在北京美术界的“八五狂潮”相呼应,同样表达了一种求变求新的时代要求。

几年后,杨正新又远赴加拿大旅居了三年,之后又去欧洲诸国壮游。欧洲的美术馆、博物馆几乎都跑遍了,有些艺术馆还连着看几天。与艺术大师近距离的接触,给他的冲击是巨大的。

“给我刺激最大的是毕加索,我向来敬重他,到了欧洲就跟随他的足迹寻访,他在哪个城市生活过,我就去追过去,参观那里的纪念馆,观摩他的作品,考察作品生成的环境。这是将作品放在一个大环境里来分析的。结果我发现毕加索在学生时代的画并不出挑,但后来越画越好。为什么?就因为他敢于不断否定自己,超越自己。他是一位风格多变的大师,一生有六七种风格之多。但我最喜爱他的最后一种风格,进入天堂前十年的作品,完全是一种自由王国的心画。”杨正新说过法国的游历,恍如眼前,“毕加索说过的一句话给我极大的启发,他说,儿童是天生的艺术家,问题是我们的教育能否保持他们这种天性。这也让我想起中国的老子名言:‘能婴儿乎?啊呀!其实道理就那么简单,谁能保持童心,以孩子的眼睛观察艺术、表现世界,谁就是大艺术家啊。”

程十发说:“好像射中了一朵彤云,散发出一束光芒”

杨正新从自由不羁、形式多样的西方现代绘画中感到了中国本土绘画的局限性,并意识到传统中国画,许多观念的发生与沿袭,实际上久久不能摆脱农耕社会自给自足经济形态和与此共生的文化环境。在建设现代化强国的宏大梦想中,这种观念的局限性又必然阻碍自身的发展,以及与国际美术的接轨、对话。因此,背着沉重的文化包袱的中国画,应该在新的生存环境求新求变。

在加拿大,他在女儿家呆了整整三年,陌生的环境也是自我封闭的好机会,他将自己关在屋子里,像神话中的白娘子那样,从写字开始完成痛苦的蜕变。他要与训练有素的右手告别,用从来没有拿过笔的左手写字,写丑了也不怕别人看见。一开始自是不成样子,但三个月后,书法艺术中所要求的“屋漏痕”、“椎刺沙”等趣味呼之欲出,他兴奋得几乎要跳起来。

江苏的书法家费新我用的是左手,那是因为他的右手有疾。杨正新用左手,是为了与熟练得居然能忽悠大脑的右手决裂。从书法出来,进入绘画,一切都发生了有意味的蜕变。这一变,变出了从未有过的笔墨趣味,这只“不听话”的手,在与大脑固有指挥系统的争斗中,若即若离,若隐若现,似乎更直接地代表了内心的诉求,使无法用语言表达的东西呈现出来了。于是,画家笔下的花鸟、山水、人物变得更加具有生命的灵性。尝试几次后他很快进入创作,他要以“新翻杨柳枝”来告诉同仁,左臂杨正新诞生了!

一亮相就获得了碰头彩。他的新作引起了国内画坛的好评,他的勇气也激励了许多青年画家。海外收藏家首先大量收藏他的作品,给他出版画册,给他举办画展。美术界有人称他为“左臂将军”,“将军”者,先得有过人的勇气与膂力也。

但数年以后,杨正新再次放弃了自己已经取得好评的画风。他觉得自己那个阶段的作品过于复杂,像是古今中西的大杂烩。他要对自己的艺术风格进行提纯。

平日里粗枝大叶、豪迈放达的杨正新,其实博览群书,勤于思考。他认为:最具中国画精神特质的是中国画的笔墨线条。中国画的线条能塑造物象,能表达心性,能连通古今中外的艺术精神,它可以是最古老的,也可以是最现代的。

于是,在创作中他更加注重中西方艺术的结合和传统语言的现代性转换,不仅将西方现代的构成与色彩观念融合进自己的水墨画实践,还着意于在新的水墨实践尤其笔墨的实验中挖掘真正的属于中国审美的精神旨趣。

传统的笔墨意韵、现代的形式表现、当代的审美旨趣……在杨正新的画中自然地融为一体,构筑出一个墨彩流溢、气韵生动的独特水墨世界。他的花鸟、山水作品,除了有笔有墨,有文人情趣、自然气息,还具有一种迥异于以往的新气象。例如他的花鸟画创作上,很多墨笔看上去生涩纤弱有点神经质,但墨迹、墨块却显得淋漓酣畅,充满流动、氤氲之气,两相结合,令其画气质清丽,充满风致。构图方面,他更注重于点、线、面在画中的平衡与趣味性,更着意于形式的表现了。

程十发曾这样说过:“他掌握了传统,又不满足现状,像一支箭羽离弦向天空飞驰,好像射中了一朵彤云,散发出一束光芒。”老前辈富有诗意的评说,肯定了杨正新勇于探索的实践,又给了他极大的鼓励。

黄河的咆哮与裸女的妩媚

今天,杨正新的画展又将呈现新的风景。这些年,他创作的山水画多了,而且从花鸟画到人物画再到山水画,在某些画家看来是逆向行驶。而杨正新则认为这是溯本求源。为了更美,没有不能打破的常规。贝多芬早就说过了。

他前几年的山水画多为单色系,素雅而炫,水墨材质潇洒风流的韵味被他展现得极其充分,水与墨的交融被他表现得极其微妙。他从自然形态中抽离出线条、墨块,用线条交代山体的结构走向,以勾为主,融入书法意味,寥寥数笔勾勒出巍巍山峦的劲挺耸立,随笔势带出皴点,一气呵成,充满功感。

他的丈二巨制《中华魂》,气势磅礴地描绘了“黄河在咆哮”的历史记忆与现实场景,那“咆哮”是地动山摇的震撼,更是一个民族于觉醒、崛起过程中的呐喊。那是他在90年代第二次与上海一批骨干画家在壶口黄河写生回来后创作的,扑在画案上画了几天,终于惊天动、泣鬼神。有朋友从大西北来,看了这幅巨作说:“我听到了黄河的怒吼。”后来这幅呕心沥血之作被中国画院收藏。而今天,他的山水画又借鉴了青绿山水,大胆泼彩,营造起幽玄神秘、变幻莫测的混沌灵境。

在画展上,我们还可以怀着一份纯真欣赏杨正新的人体画。如果说他的山水画接近传统的简笔,那么他的裸女则更多引入西画,形象在写实与幻化之间,立意则以美人为鲜花。这是美术评论家薛永年说的。他还说:“杨正新笔下的美女,造型不乏马蒂斯、毕加索的夸张变形,而意态不失东方女体的自在娇柔。”

杨正新当年去澳大利亚,有一日逛至海滨浴场,看到成百上千的俊男倩女脱得精光,尽情地沐浴强烈的日光。看到来了陌生的东方人,就热情地招呼他脱去衣衫,与他们共裸。但杨正新心有惴惴,但一具具线与面均饱满流畅的女人体,深镌在他的脑海里。他问自己:“这些裸女如此坦荡、如此美艳,可入画否?可展览否?如果美的事物不能画,不能公开,那艺术又有何熏陶作用?又如何让公众分享?”想明白后他就画了裸女并展览,引起轰动。

后来他与朋友一去非洲游访,在肯尼亚,当地导游叫来几个肤色乌金般的美少女为他们充当模特儿,那几个少女进了门就脱得精光,按画家要求摆出造型,健康、纯真,天真无邪、笑容明澈,杨正新与一起去的几位画家画得满头大汗,手脚不停。“这么开放、健康的模特儿,国内哪里去找啊!我就像一个饿了三天三夜的流浪汉,看到了一桌大鱼大肉,狼吞虎咽啦!”他以尼罗河急流般的线条勾勒,又敷以熟褐的色块,将美少女的妩媚与坦荡体现出来。

为了画好仙鹤,杨正新会远赴日本北海道写生,为了画好野牛,他又远赴非洲大草原写生。为了画好山峦,他多次登上黄山,看到有白云飘来,情不自禁地呼喊:“黄山你多美啊,白云你来啦,你是羊群,你是棉桃,你是海浪,你是天使!”老外围着他拍照,称他为“中国最有激情的艺术家”。杨正新向记者透露:画展结束后,他将与朋友一起去井冈山和延安、太行山一带写生,他要画“红色题材”了,为了一个伟大节日的到来。他已经设想用朱砂色画出太行山的气势与神韵,用枣红色画出窑洞和山上的累累秋果,用橘红色画出井冈山革命根据地建立之初的炽烈感与燎原之态……

杨正新是一位富有智慧和灵性的艺术家,他深刻体悟艺术与生活的辩证关系,把握艺术规律,领会传统艺术精神,用自己的语言借物写意,借景抒情。他是值得分析的一位在国际文化大交融背景下的创新型画家,有着文化自觉和文化使命的画家。读他的画,或许是一次轻松的视觉之旅,但我们更应该从他的“冒险行为”中感悟艺术的真谛,为他不断突破自己、超越自己的勇气喝彩,为他的探索与创新的成就喝彩。