国有林区改革的思考

2010-05-30茹光明孙丽峥朱秀红胡华敏

茹光明,刘 珉,孙丽峥,朱秀红,胡华敏

国有林区改革的思考

茹光明1,刘 珉2,孙丽峥3,朱秀红1,胡华敏1

(1.河南农业大学,郑州 450002;2.清华大学国情研究中心,北京 100084;3.河南省森林航空消防站)

国有林区经历了初步形成时期、过渡时期、放权让利时期、“三危”时期,运用案例分析方法,指出国有林区存在资源危机、产业失衡、管理低效的问题,改革要妥善处理历史负担,完善森林资源分类经营,建立新型现代企业制度。

国有林区;改革;森林资源

1 国有林区概况

国有林是我国最大的森林后备资源培育基地,是我国木材及林副产品供应基地,是国家生态安全的重要屏障[1]。

我国国有林区的主体是由135个以木材生产为中心的林业局(森工局)和20个重点营林局所组成,是我国主要的木材生产基地[2]。森工局经营面积约5 313万hm2,占全国林业用地的18.6%;活立木蓄积36.37亿m3,占全国活立木蓄积量29.2%;1949-2000年木材生产达22.6亿m3,其中由国有林区135个森工局(林业局)生产木材达11.74亿m3,占全国木材生产量的1/2,全林业系统的木材生产2/3。

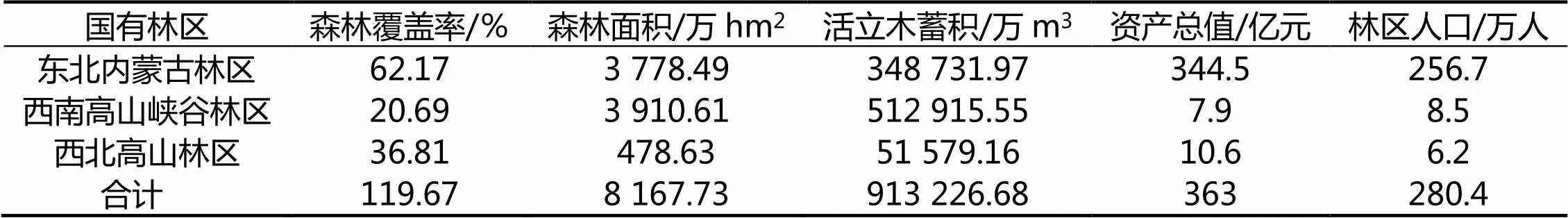

国有林区分为3大部分[2,3]:东北内蒙古国有林区、西南高山峡谷林区、西北高山国有林区,各区森林资源分布及社会状况见表1。

表1 国有林区资源及社会状况

注:资料来源:2005年中国森林资源报告,中国林业出版社,2005

2 国有林区的发展过程

2.1 初步形成时期

中华人民共和国成立之初,根据人民政治协商会议通过的《共同纲领》规定:“没收和征收的山林、鱼塘、茶山、桐山、桑田、竹林、果园、芦苇地、荒地及其他可分土地,应按适当比例,折合普通土地统一分配之。大森林,大水利工程、大荒地、大荒山、大盐田和矿山及湖、沼、河港等,均归国家所有,由人民政府管理经营之”。这些国有林区主要分布在东北的大、小兴安岭,长白山地区,西南地区高山峡谷、云贵高原的深山、河流上游源头地处,南方各省的深山地区,北方土石山地、西北地区的高山地带[2]。

2.2 过渡调整时期

解放初期,我国的森林资源由林垦部、林业部和各大行政区林业主管部门管理,1954年各大行政区撤销,这个时期我国的林业管理体制是“上合下分”,即上面营林和森工合在一起统一由林业部管理,下面的基层却是森工和营林两个系统,各自为政;1956年经全国人大常委会决定,成立林业部和森林工业部。营林和森工分离后,隐藏的矛盾日益显性化,二者关系急需理顺,1958年全国人大第五次会议决定,撤销森林工业部,与林业部合并。森工与营林统一由林业部管理,各省森工体制与营林体制合并,分别组成林业厅;1962年中共中央、国务院做出成立东北林业总局的决定,国家将森工企业上收,由林业部通过东北林业总局直接领导东北、内蒙古森工企业。林业厅负责地方的林业生产经营管理,森工局负责国有林区森工企业管理;1967年正值“文革”时期,国家将林业企业的管理权下放给地方,由地方集中领导,按行政区域设置管理机构,实行行政办法管理。这时期,木材过量采伐更加严重,乱砍滥伐情况严重,影响了林业发展的进程;1970年林业部与农业、农垦、水产等5个单位合并为农林部,下设林业组。森工和营林统一由地方领导,加强了地方林业工作,大力促进了营林造林事业的发展。

从以上回顾可以看出,从1949年到党的十一届三中全会前国有森林资源资产运营基本国家统管,只是在中央部委和地方政府之间进行反复的下放、上收;虽然进行了些改革,并没有找到正确的方向,出现“一放就乱、一乱就收、一收就死、一死就放”的恶性循环[4]。

2.3 改革开放及放权让利时期

此阶段的主要特征是两权分立,建立现代企业制度。1979年国务院在试点的基础上,颁发了《关于扩大国营工业企业经营自主权的若干规定》,部分赋予森工企业经营方面的自主权,实行经济责任制;1980年以后,单一计划经济的模式逐渐被打破,计划和市场调节相结合的配置格局逐步形成;1985年中共中央、国务院颁发《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,决定国营林场也可实行职工家庭承包或与附近农民联营;1989年林业部颁布了《东北、内蒙古国有林区森工企业试行采伐限额计划管理的决定》、林业部《关于加强林木采伐许可证管理的通知》,实行全国统一木材采伐许可证制度。经国务院同意林业部对东北4大家所属各国营林业局核发林权证;1991年12月国务院正式批准在东北、内蒙国有林区组建4个企业集团;1993年林业部印发《关于在东北、内蒙古国有林区森工企业全面推行林木生产商品化改革的意见》,并与国家国有资产管理局联合下发《关于加强国有森林资源产权管理的通知》;1995年国家体改委、林业部制定了《林业经济体制改革总体纲要》,纲要指出建立现代林业企业制度,重点是转换国有大中型林业企业经营机制。同年林业部颁布了《中国21世纪议程林业行动计划》,提出国有林业企业实行公司制,在先核定资产、划清财产界限的基础上,少数改组成国有独资公司和股份有限公司,大多数为有限责任公司,同时在资源管理上提出分类经营的思想[4]。

2.4 “三危”形成及恢复时期

由于长期承担国家下达的木材生产任务和各项上缴指标,超负荷开采,致使企业陷入了“可采林木资源危机、林业企业经济危困”的“两危”困境,由于缺乏真正触动深层矛盾的改革,国有林区原有体制延续至今,以往国有企业职工身份内涵的各种保障和福利减少,使得林区部分群众生活困难程度比周围农村更为严重,陷入了“职工生活危难”的境地。于是,国有林区存在始终困扰着国有森工企业的“三危”问题日显突出;1998年国务院机构调整林业部也由原来的行政兼产业部门,转为政策制定及行业行政管理部门,改名为国家林业局。这时期,森林经营管理体制改革也有了突破性进展,开始探索林木生产商品化,调整森工企业的主营方向,变伐木为营林,有计划地停止天然林的采伐。国家林业局对林业进行了新定位,将林业的工作重点从以木材生产为主转向以生态环境建设为主,并在全国实行了天然林保护等六大工程[4]。

3 当前国有林区的困境

3.1 人均可采资源减少

从森林资源的动态趋势来看,国有林区森林资源质量呈下降趋势。具体表现:一是中幼龄林比重过大。占森林面积67.28%的森林为中幼龄林;二是成过熟林面积略有增长,蓄积下降。第五、六次木森林清查间隔期内成过熟林面积增加3.18 hm2,增长0.48%;蓄积减少6 524.95万m3,下降6.61%;三是林地产出率下降,单位面积蓄积由建国初期143 m3/hm2下降到84.91 m3/hm2;四是目前木材产量依然超过林地资源的科学承载能力。根据“天保工程”实施方案,东北国有林区木材减产到位后的木材产量为1 058万m3,超出了按现有资源产出500~600万m3的适宜承载能力[5]。

注:数据来源:伊春历年统计年鉴

以黑龙江伊春林区为例,1963年以来,人均有林地面积略有起伏,总体而言变化不大,1963年人均3.08 hm2,1990年下降到最低点1.93 hm2,之后逐步回升到2007年的2.68 hm2;而人均活立木蓄积量同期则有大幅下跌,且基本呈一直下跌趋势,1949年人均森林蓄积量14.81 km3,1990年下降到最低点0.18 km3,之后稍有回升,维持在2007年的0.19 km3,见图1。

3.2 产业结构失衡

以黑龙江清河林区为例,1998年3次产业的总产值比例为2︰7︰1,2003年则变为5︰4︰1,2008年微有调整变为4︰5︰1。第1产业的比重过高,且有波动上升现象,2、3产业比重过低,第3产业比重基本没有变化,直到2005年后这种状况才有所扭转,但森林资源依赖型发展模式还没有彻底得到转变,见图2。

注:数据来源:伊春历年统计年鉴

3.3 管理体制低效

东北国有林区的主要制度性障碍问题可以归结为企资不分,政企合一,企社合一。《中华人民共和国森林法》明确规定了森林资源属于国家所有。实质上,东北国有林区的森林资源为企业所有,森工企业集森林资源占有、使用、收益、处置四权于一身。政府、企业各种职责各种管理你中有我,我中有你,而企业应对市场、创造利润的真正功能却淡化[5]。国有森工企业叫做“上不上下不下的企业”,就是人事、财务分裂的体制。把人事经营管理权放在地方,投资放在上面,资源归谁没有明确。该体制是“文化大革命”期间形成的,而以后不敢改动一次一次放弃机会造成的[6]。具体体现在:管理体制方面,一是所有权主体虚置,经营权不能得到保障;二是经营权主体单一,社会参与程度低,市场机制难以发挥作用[7];经营体制方面,主要是政企不分问题,可分为几种形式:一是政企同体的完全型组织。如黑龙江的大兴安岭林区和伊春林区;二是企业肩负许多政府职能的紧密型组织,如绝大部分现在的森工林业局管辖林区;三是政府渗透型组织,如吉林延边的林管局林区。政企不分容易造成企业经营缺乏活力、管理重叠低效等诸多问题[8]。

4 国有林区改革的探索

产权不明,投资激励弱化,导致森林资源保护责任难以落实,森林资源不断遭到破坏,陷入了“越穷越砍、越砍越穷”的怪圈,生产关系严重束缚了生产力的发展。改革,是现代林业发展绕不过去的一道坎,国有林区根据实际条件进行了艰苦而卓有成效的探索,形成了吉林延边模式、内蒙模式、伊春模式、清河模式等形式。有的以林权改革为突破口,实行国有商品林的均户承包;有的以资源管理机制创新为出发点,实行分类经营和资源管护承包;有的以管理体制政企分开为主线,将资源管理、木材经营从机构上分开;有的实行森工企业整体改制,森工社会职能移交地方,企业市场化运作[9]。

国有林区的改革取得了初步成效,具体体现在:

4.1 森工企业体制转型,经济状况好转

内蒙古森工提出了“强化两个职能、理顺一个关系”的国有林管理体制改革思路。即强化完善林管局的生态建设和保护职能,强化森工集团的企业职能,理顺林管局(森工集团)与属地政府的关系,将社会事业职能全部移交地方政府管理,彻底实现政企分开;吉林森工集团实现整体股份制改造,企业初步实现产权多元、主业突出、结构优化的发展态势,特别是经营性组织的市场竞争力增强,经济效益明显提高;大兴安岭森工局坚持“三个退出”,即“退出国有资本、退出国有职工身份、退出集团公司贷款担保”的改制原则,以盘活资产、放活企业、增加效益为目的,通过采取整体出售、股份制改造、换照经营等多种改制形式,积极推进林业集团公司直属企业和国有中小企业产权制度改革,盘活资产5亿元,剥离债务5.2亿元,回收资金3 938万元;黑龙江森工不断优化产业结构,林产工业进一步向深加工发展,2008年完成林业产业总产值245亿元,企业增加值100.8亿元,分别是1997年的272% 和355.8%。

4.2 职工妥善分流安置,整体就业和收入状况改善

吉林国有林区全部职工采取“先全体起立、再分别坐下”的办法,彻底解决了企业职工全民身份。吉林职工收入较改革前有较大增长,与2000年相比,林业职工年收入由4 106元增长到8 050元;黑龙江国有林区经过改革与发展,职工人年均收入由1997年的2 490元提高到2008年7 813元,提高213.8%;内蒙森工集团企业办社会职能全部剥离,上述系统资产全部无偿划转属地政府,移交人员27 336人,偿还了历史拖欠的养老金2.25亿元,偿还了以前核欠的医疗费,历史拖欠在岗职工的近3 000万元工资也偿还了50%,2008年森工集团员工人均增资1 600元,达到了人年均12 340元,人均月工资平均超过千元。

4.3 森林资源保护机制形成,资源得到有效恢复

大兴安岭林区在森林经营权和所有权初步分离的前提下,进一步理顺了经营者之间的关系,约束和规范了森林资源经营环境,林下资源得到了有序开发和合理利用;黑龙江配合天保工程的实施,1999年开始在全省森工林区总结推广实施森林资源管护经营责任制。森林资源管护由过去林业局、林场两级管护,转变为现在的林业局、林场和职工承包户三级管护,管护的责任落实到户落实到人头。森林面积由1997年的748.6万hm2,增加到2008年的838.9万hm2,增加90.3万hm2;森林总蓄积由1997年的63 850.5万m3,增加到2008年的73 186.5万m3,增加了9 336万m3;森林覆盖率2008年为83.2%,比1997年的74.5%提高8.7%。

5 启示与建议

国有林区的改革关键是要处理好中央与地方、政府与市场、生态与经济、历史与当前、短期与长期的关系,因地因企而宜、分类区别对待、稳妥逐步实施。

5.1 统一认识,统筹安排,妥善处理历史负担

国有林区与国土生态安全有着密切关系,应协调处理生态体系和发达的产业体系的关系,保证国有林区经济社会发展、政治稳定;妥善处理历史遗留的债务负担,逐渐剥离企业的社会职能,做好企业人员的社会保障工作。

5.2 森林资源分类经营,加大重点公益林保护力度,推进商品林林权制度改革

考虑林区的不同自然特点,划定禁伐林、限伐林和商品林。禁伐区的天然林和重点公益林资源可以仿照自然保护区管理模式,依靠自然规律和自然生产力为主,资金主渠道由国家投入为主,完善森林生态效益补偿制度,抚育采伐等收入作为其资金来源的辅助渠道;限伐区及商品林区的森林资源,适度采取人为干预的手段,力求森林生态系统的稳定和产出的经营目标相结合;推进国有商品林林权制度改革是管理体制的重大突破,同时为国有林区最终解决资源性、结构性、体制性和社会性等四大矛盾,实现经济转型提供新的思路。

5.3 建立新型现代企业制度,加快推进国有森工企业政企分开

把森林资源管理职能从森工企业中剥离出去,把森林资源管理与开发利用分开。由国有林管理机构代表国家行使并履行出资人职责,享有所有者权益,其管理机构属于事业单位性质,实行事业化管理;森林资源开发利用的林业企业全面推向市场,按市场机制参与竞争。

[1]雷加富. 解放思想 开拓创新 全面推进国有林的改革与发展[C].国家林业局经济发展研究中心.中国国有林产权制度改革理论与探索.北京:中国大地出版社,2007:3-5

[2] 翟中齐.中国林业地理概论[M].北京:中国林业出版社,2003.

[3] 王玉芳.国有林区经济生态社会系统协同发展机理研究[M]. 北京:中国林业出版社,2007.

[4] 王兆君,国有森林资源资产运营研究[M]. 北京:中国林业出版社,2003.

[5] 王月华,张蕾,梁丹.东北国有林区改革与制度创新路径探索[C]. 国家林业局经济发展研究中心.中国国有林产权制度改革理论与探索.北京:中国大地出版社,2007:141-142

[6] 陈根长. 国有林产权制度改革必须使企业获得经营权[C]. 国家林业局经济发展研究中心.中国国有林产权制度改革理论与探索.北京:中国大地出版社,2007:25-26

[7] 张忠法.借鉴国外的成功经验和做法 积极推进我国国有林产权改革与发展[C]. 国家林业局经济发展研究中心.中国国有林产权制度改革理论与探索.北京:中国大地出版社,2007:17-18.

[8] 邢红.国有林区政企不分的问题分析[C]. 国家林业局经济发展研究中心.中国国有林产权制度改革理论与探索.北京:中国大地出版社,2007:57-158.

[9] 雷加富. 关于深化重点国有林区改革的几点思考[C].国家林业局.林业重大问题调查研究报告.北京:中国林业出版社,2006:59-60.

Reform Path to State-Owned Forest Areas

RU Guang-ming1,LIU Min2, SUN Li-zheng3,ZHU Xiu-hong1,HU Hua-min1

(1. Economics & Management of Henan Agricultural university, Zhengzhou 450002; 2. Center for China Study of Tsinghua University, Beijing 100084;3.Forest Aerial Fire Station of Henan Province)

There are several stages about development of state-owned forest areas. The study points to some issues including crisis on forest resources, imbalance on forest industry, ineffective management by case analysis. So reform should be emphasized on solving the burden in history, perfecting classification management, establishing modern enterprise system.

state-owned forest areas;reform;forest resources

F316.23

B

1003-2630(2010)02-0033-04

2010-05-10

茹光明(1957--),男,高级工程师,从事管理学研究。

(责任编辑:王团荣)