大学生生命观调查与分析

2010-05-29张加明宋保民

张加明,宋保民,韩 宙

(武汉工业学院思政课部, 湖北 武汉 430023)

0 引 言

大学生生命认识淡薄、生命观发展不完善已成为不争的事实。大学生心理扭曲不良现象及自杀等恶性事件媒体时有报道。生命是教育思考的原点,教育源于生命发展的需求[1]。教育的目的在于帮助生命力的的正常发展[2]。教育以育人为本,是要让学生成为一个真正意义上的完整的人,成为一个人格健全的人。大学生是否具有明确的生命认识和正确的生命价值观,这不仅关系他们自己的命运,也关系到无数家庭的幸福,更与祖国的未来息息相关。

所谓生命教育是对人进行从生到死的教育,指学校通过特定方式,如开设生命教育课程、开展生命教育讲座、观看生命教育的影视和参与生命体验活动等有目的有计划地培养大学生认识生命、尊重生命、珍惜生命和思考生命的实践活动。一个受过生命教育的人,应该具有强大的人文关怀精神,有着正确的世界观、人生观、价值观,有积极向上的生活态度,对生命有深刻的认识。所谓生命认识,就是让个体认识到自己生命的存在,认识到他人的生命的存在,认识到世界上一切生命的存在以及生命间的相互关系[3]。生命观是对生命所持有的基本看法和根本观点,它包括生命认识、生命态度、生命价值、生命信仰。只有对大学生进行生命教育,使他们具有正确的生命认识和生命观,大学生的种种心理危机才能克服。

1 大学生生命观现状分析

为了深入认识和把握大学生生命观现状,武汉工业学院大学生生命教育问题研究课题组对武汉部分高校大学生生命观状况进行了问卷调查,发放问卷400份,回收有效问卷386份,其中男生203份,女生183份。调查结果显示大学生生命观现状有如下特点:

1.1 大部分大学生已经有了比较正确的生命认识,但对生命现象的理解还存在一定偏差

表1 大学生对生命的认识 %

只有对生命有深刻的了解,知道生命的奥妙才能珍惜生命,这是生命认识的前提,否则,对生命教育的效果就要打折扣,学生也就感觉不到生命的宝贵。要深刻认识生命,必然引起对生命起源的探讨。表1显示,有68%的学生认为人的生命是自然界长期进化的结果,32%的学生认为人的生命是社会劳动的产物;对“自我与他人、社会的关系”,100%的大学生认为自我与他人、社会是平等的(见表1);对“你对大学生自杀和自残的行为的看法”调查显示,大学生一致认为这些学生很怯懦,无法承受生活压力(见表1)。这表明大学生经过高考的洗礼,已对生命有了初步的理解,有了比较正确的生命认识。

对于生命观的形成影响,36%的学生认为父母的教育影响最大,37%的学生认为生命观的形成在于学校教育,16%的学生认为生命观形成于自己的个人经历,另有11%的学生认为生命观的形成主要是同伴的感染(见表1)。由于生命观的形成是多种因素综合作用的结果,所以因人而异。大学生的生命观的形成是学校、家庭和社会共同作用的结果。当然,一部分学生有着丰富的社会实践,他们在社会活动中思考生命,形成了自己对生命的理解,确立了自己的生命观。

对“你怎样看待大学生伤害他人现象”调查显示,91%的大学生认为是对生命的冷漠和残忍,有9%的大学生认为没有找到合理的发泄途径,是可以理解的(见表1)。看来,大学生对生命缺乏全面而正确的认识,必须加强生命教育。

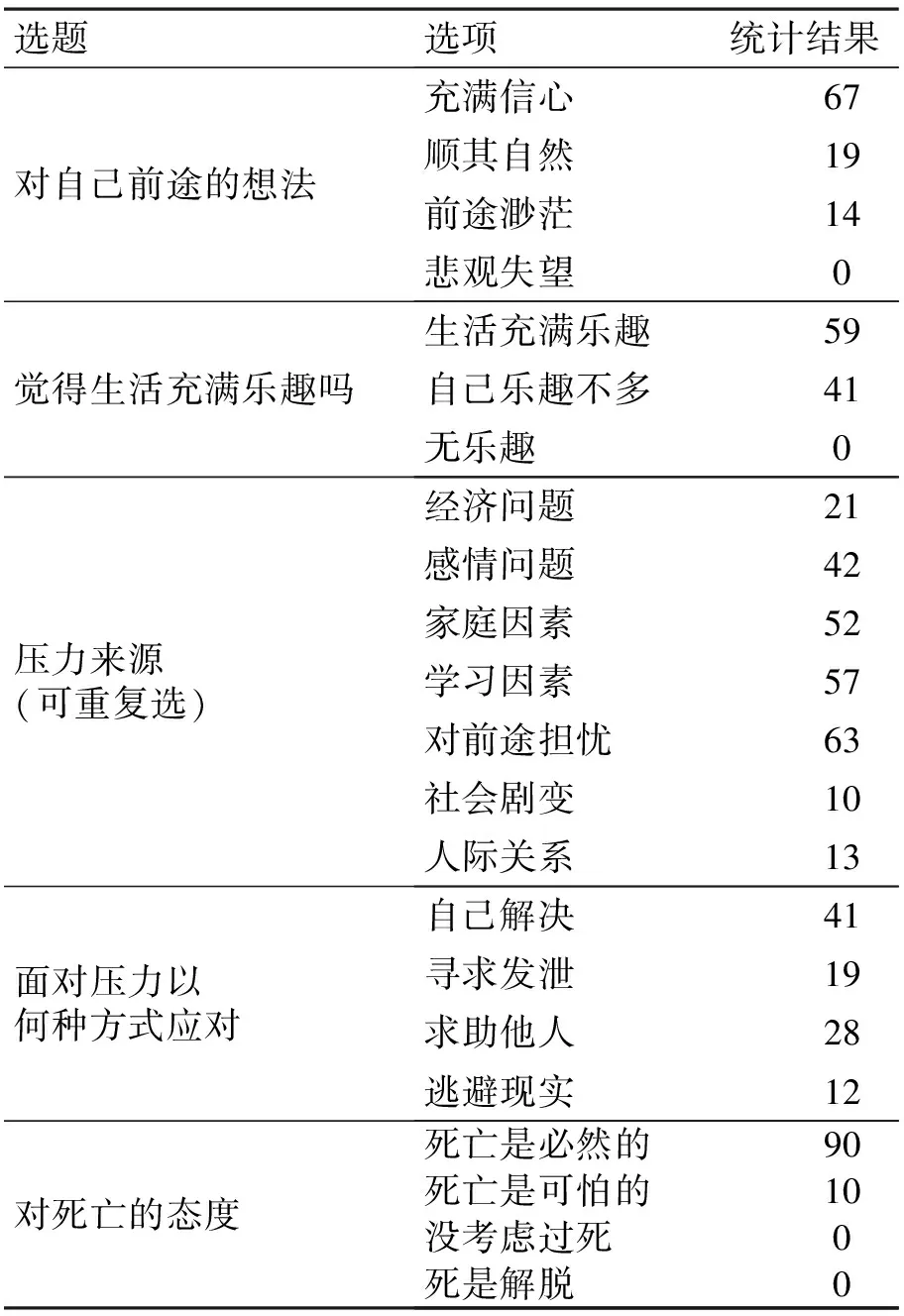

1.2 大部分学生具有积极向上的生命态度,但是少数大学生生命态度消极,感受不到生活乐趣,不能正确面对人生压力,需要重新确立自己的生死观

生命来自之不易,我们要感谢生养了自己的父母,感谢成长过程中对自己有过帮助的所有人,少吸取、多给予,在奋斗历程中让自己的社会价值最大化。大学生在短暂的一生中能做多少有意义的事,离不开对生命的感悟和态度。那么大学生的生命态度是怎样呢?对自己前途的想法,67%的大学生充满信心,19%的大学生则顺其自然,还有14%的大学生感到前途渺茫(见表2)。大学生是国家之栋梁,理应充满信心,具有积极向上的生活态度,才能报效国家,报答父母,然而,部分大学生对前途信心不足。在“你觉得自己的生活充满乐趣吗”的调查中,只有59%学生认为自己的生活充满乐趣,而41%学生认为自己乐趣并不多(见表2),这表明不少大学生对自己的生活不满意,感觉自己的人生并不精彩。“信心比黄金重要”,只有觉得生活充满乐趣,才能树立积极向上的生活态度,才能珍惜生命。在随后的压力来源调查中,21%认为是经济问题,42%认为是感情问题,52%认为是家庭因素,而57%认为是学习因素,63%认为是对前途的担忧,另有10%认为是社会剧变,13%认为是人际关系(见表2)。可见,大学生已走上人生新的征程,大部分开始思考自己的人生道路,不可忽视的是有42%还停留在感情困惑阶段,这说明相当一部分大学生的生命认识还不够成熟,容易走进感情困惑的死胡同。

表2 大学生对生命的态度 %

路遥在人生中讲:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的。有些岔道口,譬如政治上的岔道口、事业上的岔道口、个人生活上岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响一生”。面对激烈的人生竞争,机会稍瞬即逝,我们必须学会调节自己,以积极的心态去面对生活中的新情况。在“面对压力你会以何种方式应对”的问卷中,41%的大学生寻求自己解决,19%寻求发泄,28%会选择求助他人,另有12%则逃避现实(见表2)。人生不会一帆风顺,积极面对遇到的难题,生命才更有意义,逃避不是解决问题的方法。在对“死亡的态度”调查中,90%的大学生认为死亡是必然的事,10%的大学生认为死亡是很可怕的(见表2)。时间对每个人都是平等的,每个人的生命只有一次,生命很坚强,也很脆弱,只有乐观向上的生活态度,才能形成正确的生死观。

1.3 大部分大学生具有正确的生命价值观,但有极少数同学对生命价值观理解存在偏差

表3 大学生生命价值观 %

马克思曾经讲过工人设计楼房与蜜蜂建筑蜂窝是不同的两类事。人类之所以区别于其它生命,就在于人具有主观能动性,能把“死”的变成“活”的。大学生作为有理想的一代,应学会解剖自己,探索生命的真谛,思考人活着究竟应做些什么。

“假如你的生命只剩一年,你会怎么做?”表3显示,78%的大学生选择好好孝敬父母,13%的大学生则会珍惜时间学习和工作,9%的大学生选择了尽情享乐。可见,在生命终结的时候,大部分学生选择了孝敬父母来回报对自己生命的创造者,反思人活着究竟应做些什么。只有少数学生愿意尽情享乐,碌碌无为而过,对人生价值理解存在偏差。对自己心目中的理想人物的选择,48%的大学生选择比尔盖茨,9%的大学生想成为刘德华,43%的大学生会去做孔繁森(见表3)。大学生是国之栋梁,是社会中的佼佼者,要向精英阶层看齐,确立自己的理想,理应对人生有比较高的追求。

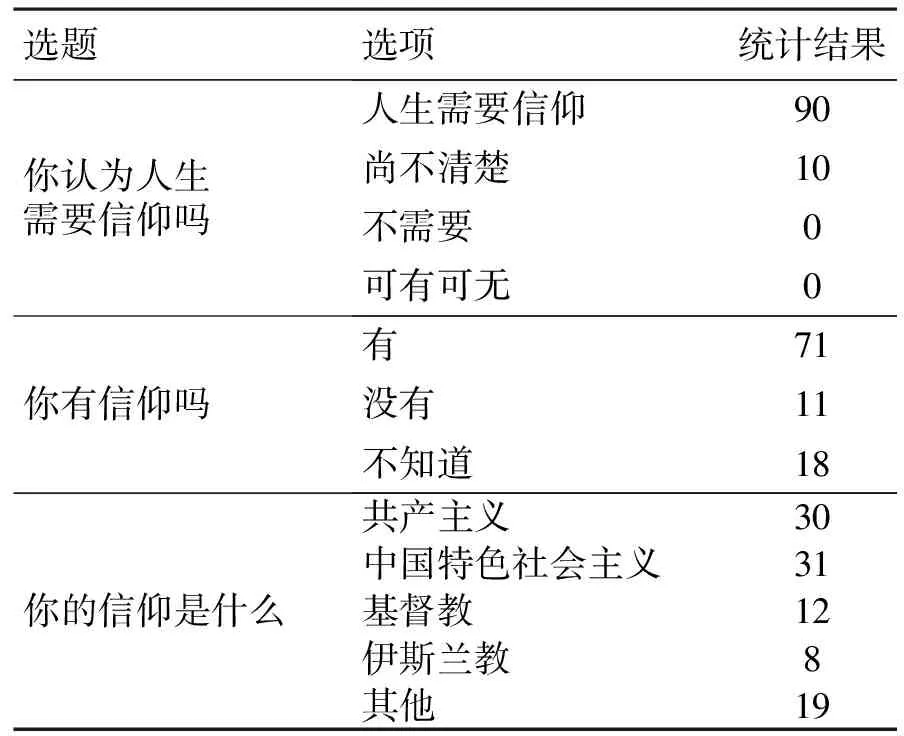

1.4 大部分大学生确立了科学的生命信仰,且信仰不再单一,但少数同学信仰缺失

表4 大学生生命信仰 %

生命教育就是教育学生树立正确的世界观、人生观、价值观,这与对学生进行信仰教育并不矛盾。尚若大学生对生命无所追求,信仰教育缺失,人生信念缺乏,这是可怕的,这不正是鲁迅先生笔下那一群丑陋的旧中国人的精神写照吗?正确的信仰就好比黑夜海上的灯塔,有了它,我们的生活就有了方向,就有了动力。高校要高度重视对大学生开展正确的信仰教育。

调查中(见表4),90%的大学生认为人生需要信仰,10%的大学生尚不清楚。71%的大学生认为自己有信仰,11%的大学生没有自己的信仰,18%的大学生不知道自己有没有信仰。通过分析,发现大部分学生认为人生需要信仰,且有自己的信仰,但有一部分学生就需引起注意,成为成人的他们还没有生活的目标,不知道人应追求些什么,这正是高校应关注的地方之一。

信仰是贯穿在人的世界观中的一种意识规范,大学生有怎样的信仰,与一国的社会历史不无关系。改革开放前,马克思主义和共产主义是几代人追求的信仰和理想。今天,东西方各种思潮传入我国,人们的思想正经受着深刻的冲击,在“你的信仰是什么”的调查中,30%的大学生坚信共产主义,31%的大学生坚信中国特色社会主义,12%的大学生信仰基督教,8%的大学生信仰伊斯兰教,19%的学生选择了其他。我们的社会正向多元方向发展,学生们的信仰也不再单一。加强大学生共产主义理想教育是开展大学生生命教育的重要内容。

1.5 大部分大学生意识到生命教育的重要作用,期望高校对他们加强生命教育

表5 大学生生命教育意识 %

“在你所在的学校是否应开展生命教育”的调查中(见表5),91%的大学生认为很重要,只有9%的大学生认为无所谓,加强生命教育已是众多学子的迫切期望。“你所在的学校经常开展生命教育吗”,58%的大学生认为从来没有,42%的大学生选择偶然会有。再看,“你认为应该采取那一种方式开展生命教育”,40%的大学生认为应进行有关生命教育的实践活动,10%的大学生认为应举办有关生命教育的讲座,50%的大学生认为应由学校、家庭、社会共同实施生命教育(见表5)。可见,大学生极度渴求高校能有效开展生命教育。

随着全社会对生命教育的关注及高校生命教育措施的逐步落实,我国大学生的生命观正向积极方向发展,大部分学生对生命来源与发展的认识更加科学。因此,积极的生活态度、正确的价值观、科学的信仰已能反映我国大部分大学生的生命观;消极的生活态度、不合理的价值观、错误的信仰只能表明少数同学科学的生命观还没形成。这少数同学正是高校生命教育关注的重点,令人欣慰的是90%以上的大学生对高校是否开展生命教育持肯定态度,这表明大学生的生命教育意识正在增强,他们渴望对人生有一个科学的认识和合理的规划。可以预见未来大学生的身心更健康,他们对生命教育的意识也会从被动走向主动,即生命教育成为学生自觉的行为。

2 对大学生实施生命教育的思考

生命观是对生命所持的基本看法和根本观点,它不是一朝一夕就能形成的,是大学生成长过程中各种因素综合作用的结果。家庭教育、学校教育、社会教育直接影响着学生生命观的形成,而学生的成长经历特别是日益剧增的社会压力对学生形成怎样的生命观有决定性作用。当前大学生生命观不够科学,但大学生还处在成长途中,他们的生命观还可以再塑。因此,高校有必要采取稳妥措施加强对学生的生命教育。

(1)开设专门的生命教育课程。开设专门的生命教育课即在教学任务中设立显性的生命教育课,从课表上明确《生命教育》这一科目。教师在生命教育课中,告诉大学生生命的来源,讲解生命教育的目的,教会学生尊重生命、珍惜生命,有过更有尊严的生活的意识,引导学生对美好的未来充满期待[4]。这既可以表明高校对生命教育的重视程度又可以从时间上保证生命教育不至落空,从而让学生感受到学校对他们生命的关注,认识到学校对生命教育的重视,使他们自己更加重视生命教育理论学习。目前很少有高校开设专门的生命教育课程,这是今后高校生命教育工作中应重点加强的地方。

(2)利用课程载体来实施生命教育。生命教育除有独特的理论,庞大的体系外,它还有很强的生命力,即它可以融合在其它课程中来实施。如可以挖掘大学语文教学中的生命教育因素,在艺术审美中培养学生善待生命的社会人文精神,提高群体生命的觉悟性,从而完善大学生素质教育系统,构筑和谐的人格,和谐的社会。可以把高校思想政治理论课作为大学生生命教育的载体,在教学过程中帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,培养他们热爱中华民族的情感,具有正确的政治观点和健康的思想观念。还可以利用其它课程教学来实施生命教育。总之,生命教育无处不在,几乎每一门科都可以承担生命教育的一部分任务。高校要加强对教师的生命教育培训,要求教师认真组织每门课,上好每堂课,充分发挥每一科目的生命教育功能。

(3)举办生命教育讲座,开通心理咨询热线。举办生命教育讲座,开通心理咨询热线等方式是目前高校开展生命教育工作最常用的方式。对于培养学生健全的人格、对大学生的心理成熟起了巨大作用,帮助学生解除了心理困惑,扫清了他们成长路上一个又一个的心理绊脚石。但是生命教育讲座、心理咨询热线密度不够,以至于许多学生不能亲自聆听生命教育的声音,拨不通心理咨询的热线。高校应该多举办高质量的生命教育讲座,开通更多的心理咨询的热线以满足学生对生命教育的渴求,帮助他们更健康地成长。

(4)通过第二课堂来开展对学生的生命教育。通过第二课堂,即学生的种种课外实践活动特别是学生社团的活动来加深学生对生命教育理论的理解,并使学生在活动中真正体验生命的意义。如通过志愿服务类社团的活动使学生利用自己的专业服务于社会,并在服务之中感受生命的意义,实现自身的价值,体验生活的艰辛与愉快。其他类社团的活动也从不同方面起着对大学生进行生命教育的作用,使学生能在实践活动中真正体验生命的意义。总之,第二课堂形式多样,内容丰富多彩,它可以大大提高学生的综合素质,使学生学到许多在课堂学不到的知识,更重要的是它有很强的实践性,可以让学生真正感悟生命的价值。

生命教育以教育大学生珍惜生命和实现生命价值为其目标,它可以弥补应试教育只注重成绩而忽视对学生心灵关怀的不足。为了把生命教育进行的有声有色,高校作为大学生生命教育的承担者,必须努力创造条件使生命教育落在实处。

(1)改变传统的教育评价体系[3]。改变传统的教育评价体系是落实生命教育的关键。简单地说传统的教育评价体系是一种以考试成绩论英雄的模式,它是应试教育发展的结果。这种评价模式在一定时期的一定程度上体现了社会主义的公平,也为我国的现代化建设输送了大批人才,但是随着与社会主义市场经济模式相匹配的教育评价体系在我国的建立与完善,传统的教育评价体系已经成为我国教育发展的重大制约因素。当前高校要发展素质教育,实现生命教育的目标,作为高校的教育管理者要制定适合自己院校发展目标的考核制度,必须认识到改变传统的教育评价体系是落实生命教育的关键,从而改变过去那种把一切都纳入考核,而使生命教育这种隐性的不易评价的教学目标最终成了空谈的做法。

(2)将心理健康教育作为生命教育的重要内容。“心理健康教育不是对原有学校教育内容的简单补充,而是社会发展过程中学校教育的一个新的增长点,也可以说是全面发展教育在新的需要下的发展,是保证人的可持续发展的重要形式。”国家教委新颁布的德育大纲提出:“德育即政治、思想、道德、心理教育。”心理教育,从狭义上讲就是心理健康教育。所谓心理健康教育,是指根据心理活动的规律,采用各种方法与措施,以维护个体的心理健康及培养良好的心理素质。社会发展到今天,心理健康教育已是人们必修的一门课,任何个人事业的成功,都离不开良好的心理素质。教师要从各个方面加强对大学生的心理教育、心理辅导,要把心理健康教育作为生命教育课的专题来做。上表2显示,面对压力,41%的大学生寻求自己解决,19%寻求发泄,28%会选择求助他人,另有12%则逃避现实。这表明一部分学生心理脆弱,在面对压力时会寻求发泄或逃避,这正是心理健康教育的缺失导致学生对生命缺乏思考,遇到困难开始漠视生命甚至抛弃生命。高校教师只有把把心理健康教育作为生命教育的重要内容才能使生命教育课达到事半功倍的效果[5]。

(3)加强师资队伍建设。强有力的师资队伍是实施生命教育的坚实基础,无论教育评价体系如何转变,生命教育的课程安排再多再好,最终要由教师来完成,没有强有力的师资,生命教育就缺乏坚实的基础。因此,在加强学生生命教育的同时,高校要重视师资队伍建设,尊重教师生命,给教师创造一个良好的工作氛围,避免教师把不满发泄给学生,努力提高教师的生命教育觉悟。高校应每年举办“教师生命教育岗位培训”,采取有效措施引进高素质人才,增进高校教师生命教育意识。最终能使教师以“情人眼里出西施”的方式来管理每堂课,使学生切实感受到教师对自己生命的尊重。

(4)不断进行生命教育理论创新。生命教育理论创新是提高生命教育水平的必然选择,列宁曾经讲过理论是革命运动的先导,任何革命活动没有先进的理论作指导注定是要失败的。生命教育单凭教育评价体系和教师教育方法的转变不能实现生命教育水平持续提高。高校在教育过程中应选拔一批先进的、有创新能力的教师做专门研究,承担特定课题以使生命教育理论得到持续创新,陈旧、落后的生命教育理念只会使生命教育多走弯路。

(5)创建生命化的教育场所。生命化的教育场所是实现生命教育的重要条件。俗话说:“近朱者赤,近墨者黑”,实现生命教育的目标需要有一个优美的教育场所。生命化的教育场所是开展生命教育的活动空间,它是影响生命教育的外在情景因素。在教学过程中,高校要通过种种方法,上课铃声、教室各种图案的布置等努力做到教育场所生命化,从而使教师的教学活动和学生学习的过程更轻松更生命化,实现科学发展观中以人为本的教育理念。

总之,生命教育不只是一种响亮的口号,它已是高等教育发展趋势中重要的一环。尽管我国大部分大学生具有比较科学的生命观,但他们对生命的理解还存在偏差,而对少数学生进行生命教育更是势在必行。高校是大学生生活的家,学习的场所,高校责任重大,必须把生命教育纳入教学规划,明确生命教育的目标,满足生命教育所需条件,通过各种途径对大学生进行生命教育,帮助每一位学生树立科学的生命观。

参考文献:

[1]丁严.大学生生命教育探析[J].江南论坛,2007(4):50.

[2]连淑芳,魏传成.当代大学生生命意识状况调查报告[J].思想理论教育:上半月·综合,2007(2):61.

[3]张文质.生命化教育的责任与梦想[M].上海:华东师范大学出版,2006:27.

[4]王河滨.论生命教育理论基础与基本理念[J].浙江教育科学,2006(4):19-22.

[5]但继恩.大学生心理健康教育工作模式分析[J].武汉工程大学学报,2009,31(4):46-48.