武汉城市圈高校教育资源共享机制的构建

2010-05-29范静慧王祖山

娄 星,范静慧,汪 洪,王祖山,何 静

(武汉工程大学高等教育研究所,湖北 武汉 430205)

武汉城市圈,是指武汉及其周边100公里范围以内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门8市,又称“1+8”城市圈。武汉城市圈于2007年12月经国务院批准,成为“全国资源节约型和环境友好型社会(简称‘两型社会’)建设综合配套改革实验区”。这无疑是我国全面建设小康社会,贯彻落实科学发展观,进一步实施中部崛起战略的重大举措。近年来,武汉城市圈“两型社会”建设的各项工作稳步开展,城市圈内基础设施一体化、产业发展与布局一体化、区域市场一体化、城乡建设一体化、生态建设与环境保护一体化等区域一体化发展的态势初步显现,对全省的带动辐射作用日益增强。武汉城市圈不仅是湖北经济发展的核心区域,也是中部崛起的重要战略支点。武汉城市圈在促进中部崛起、统筹区域发展的示范作用将随着“两型社会”建设综合配套改革的不断深入而日益显现。

教育与社会的关系表明:教育的发展受社会政治、经济、文化、人口等因素的制约;同时教育具有维护政治稳定、促进经济发展、传承和创新文化以及优化人口结构等功能。区域社会经济发展的一体化理所当然的应该包括区域内教育发展的一体化。为此,教育部与湖北省于2008年8月在武汉签定了“武汉城市圈教育综合改革国家实验区”的合作协定,旨在探索教育管理新体制、统筹协调新机制和科学发展新模式,为实施促进中部地区崛起战略和推进武汉城市圈“两型社会”建设提供人才保障和智力支撑,为全国教育改革发展提供依据。

发挥武汉城市圈内现有高校教育资源的作用以提高其使用效益,是建设资源节约型社会的必然要求。文章试图以科学发展观为理论指导,以武汉城市圈内高等教育的统筹、协调发展为着眼点,在对武汉城市圈高等学校资源分布的现状进行分析的基础上,从转变观念、创新体制和完善机制等方面探索构建武汉城市圈高等学校教育资源的共享平台,更好地发挥高等教育在推进武汉城市圈“两型社会”建设中的“动力站”和“加速器”作用。

1 武汉城市圈高校教育资源分布的现状

经过“十五”期间的改革和推进,武汉城市圈高等教育事业得到了长足的发展。始于1999年的高校扩招,也使高等教育实现了由“精英教育”向“大众教育”的历史性转变,高等教育毛入学率由2000年的14%提高到2005年的24.6%[1]。武汉城市圈高等学校的办学规模和办学条件均居湖北省的前列。从下面的一组表格中,我们可以清楚地了解到武汉城市圈高校教育资源分布的现状。

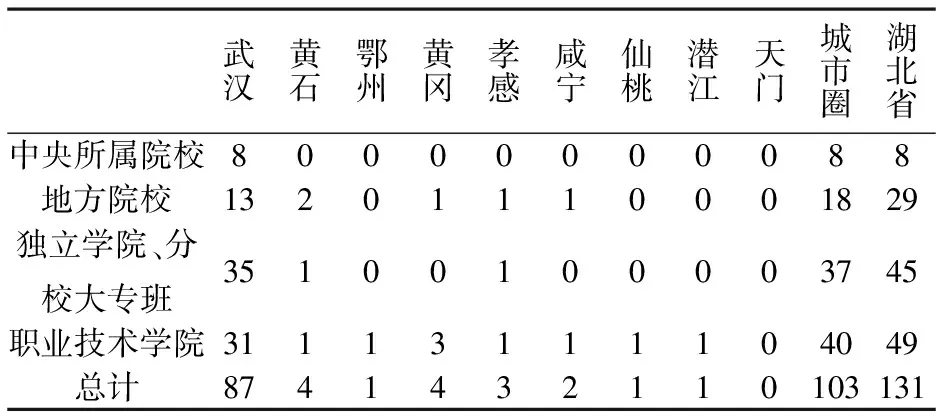

1.1 武汉城市圈各市高等院校数量

湖北省共计有高等院校131所,其中武汉城市圈有103所,占湖北省高等院校的78.6%。同时,武汉地区拥有中央和地方高等学校87所,分别占武汉城市圈高校总数的84.5%和湖北省高校总数的66.4%。从学校层次来看,武汉城市圈内有中央所属院校8所,占湖北省同类院校总数的100.0%;地方院校18所,占湖北省同类院校总数的62.1%;独立学院、分校37所,占湖北省同类院校总数的82.2%;职业技术学院40所,占湖北省同类院校的81.6%。从武汉市来说,中央所属高校8所,占城市圈和湖北省同类高校总校的100.0%;地方高校13所,分别占城市圈和湖北省同类高校总数的72.2%和44.8%;独立学院、分校35所,分别占城市圈和湖北省同类学校总数的94.6%和77.8%;职业技术学院31所,分别占城市圈和湖北省同类高校总数的77.5%和63.3%。另外,黄石和黄冈分别拥有4所高校,孝感拥有3所高校,咸宁拥有2所高校,鄂州、仙桃、潜江分别拥有1所高校,天门市高等院校数为零(见表1)。

表1 武汉城市圈各市高等院校数 个

武汉黄石鄂州黄冈孝感咸宁仙桃潜江天门城市圈湖北省中央所属院校80000000088地方院校13201110001829独立学院、分校大专班35100100003745职业技术学院31113111104049总计8741432110103131

注:数据来源于2006年湖北省教育统计年鉴

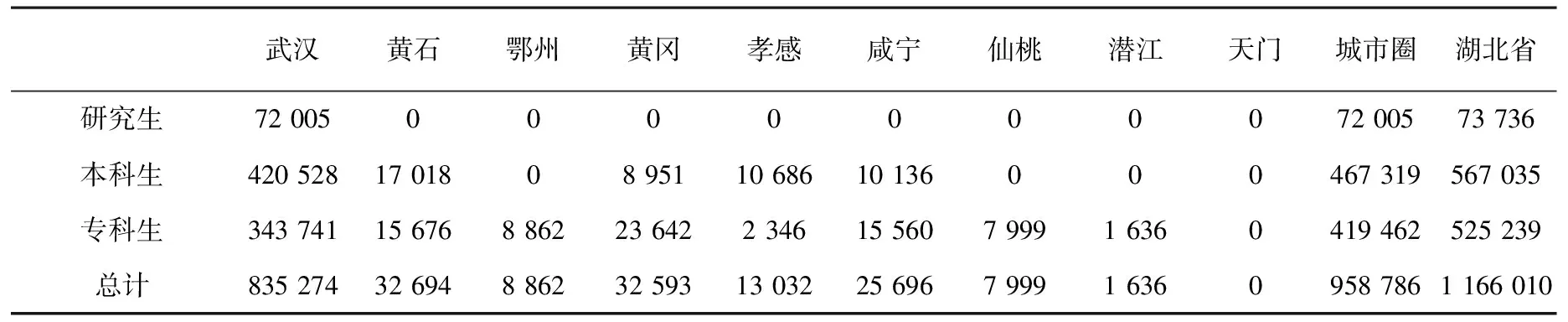

1.2 武汉城市圈各市高等院校在校学生数量

表2显示武汉城市圈各级高等教育学生人数。截止2006年,湖北省高等院校在校学生数量总计1 166 010人,其中武汉城市圈高等院校在校学生数量总计958 786人,占湖北省高等院校在校学生人数的82.2%。

从在校生分类来看,武汉城市圈有研究生72 005人,占湖北省同类在校生人数的97.7%;本科生467 319人,占湖北省同类在校生人数的82.4%;专科生419 462人,占湖北省同类在校生人数的79.9%。

再看武汉市,在汉高等院校在校生总计835 274人,分别占城市圈和湖北省在校生总数的87.2%和71.6%;研究生人数72 005人,分别占城市圈和湖北省同类在校生人数的100.0%和97.7%;本科生420 528人,分别占城市圈和湖北省同类在校生人数的90.0%和74.2%;专科生343 741人,分别占城市圈和湖北省同类在校生人数的82.1%、65.4%。

表2 武汉城市圈各级高等教育学生人数 人

注:数据来源于2006年湖北省教育统计年鉴

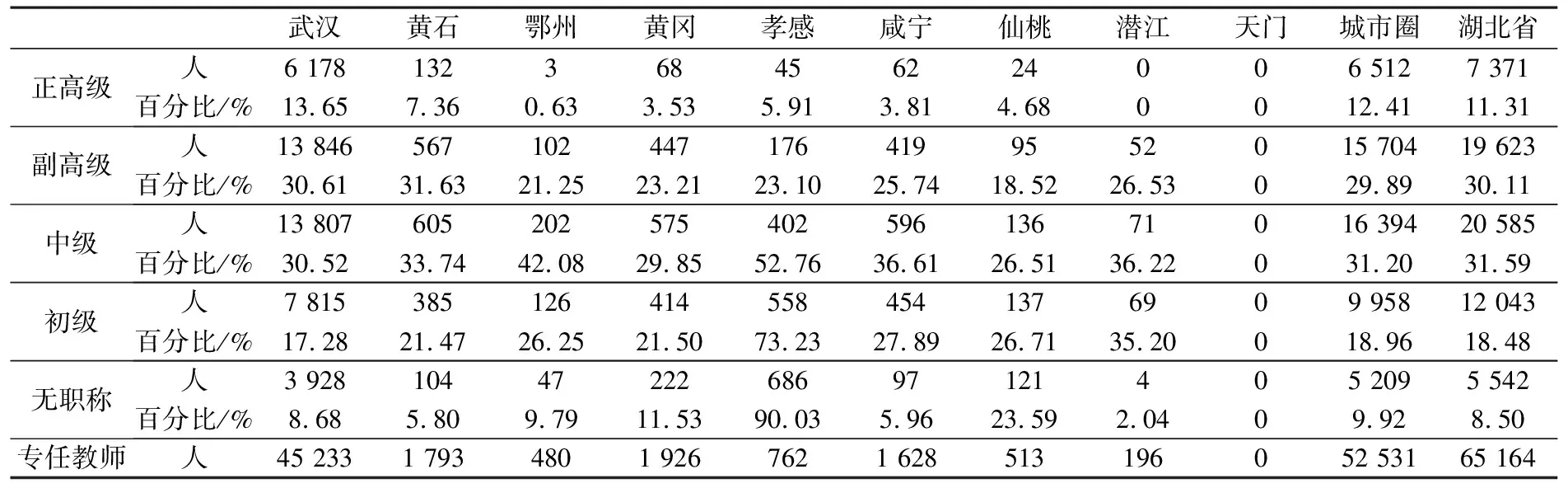

1.3 武汉城市圈各市高等院校教师职称情况

由表3可知,武汉城市圈高校有专任教师52 531人,占湖北省高校专任教师的80.6%。其中正高级职称6 512人,占湖北省高校专任教师正高职称总数的88.3%;副高级职称15 704人,占湖北省专任教师副高职称总数的的80.0%;中级职称的16 394人,占湖北省专任教师中级职称总数的79.6%;具有初级职称的9 958人,占湖北省专任教师初级职称总数的82.7%。

再来看武汉市拥有师资的情况。武汉市有专任教师45 233人,分别占城市圈和湖北省高校专任教师的86.1%和69.4%。其中正高职称6 178人,分别占城市圈和湖北省高校专任教师正高职称总数的94.9%和83.8%;副高级职称13 846人,分别占城市圈和湖北省专任教师副高职称总数的88.2%和70.6%;中级职称13 807人,占分别占城市圈和湖北省专任教师中级职称总数的84.2%和67.1%;初级职称7 815人,分别占城市圈和湖北省专任教师初级职称总数的78.5%和64.9%。

武汉城市圈内各市拥有副高以上职称教师数量排序为:武汉第一、黄石第二、黄冈第三、咸宁第四、孝感第五、仙桃第六、鄂州第七、潜江第八。

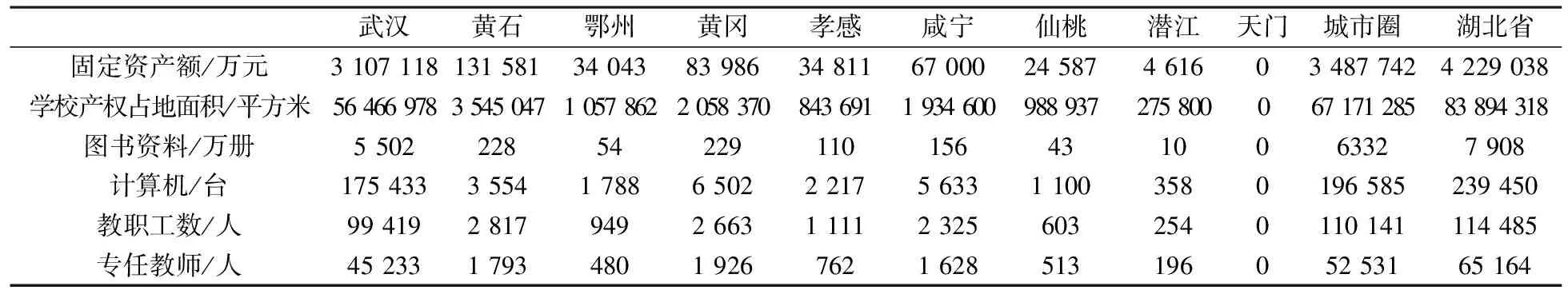

1.4 武汉城市圈各市高等院校办学条件

城市圈高校拥有固定资产额3 487 742万元,占湖北省高校固定资产的82.5%;城市圈高校产权占地面积67 171 285万平方米,占湖北省高校产权面积的80.1%;拥有图书资料6 332万册,占湖北省的80.1%;计算机196 585台,占湖北省的82.1%;教职工数为110 141,占湖北省的96.2%;专任教师52 531人,占湖北省的80.6%(见表4)。

表3 武汉城市圈各市高等院校教师职称情况

注:数据来源于2006年湖北省教育统计年鉴

表4 武汉城市圈各市高等学校办学条件

注:数据来源于2006年湖北省教育统计年鉴

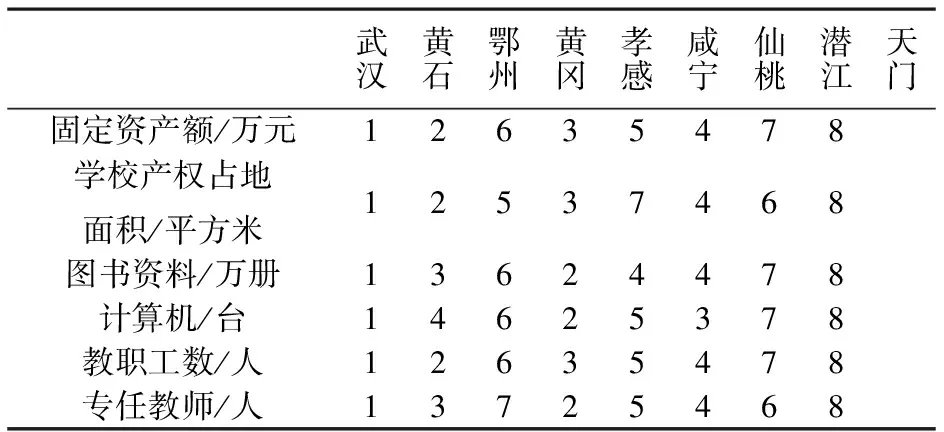

若按城市圈内各市拥有各类教育资源按数量的多少排序,则可以形成表5。

表5 武汉城市圈各市高等院校拥有

表5可以从一个侧面反映出城市圈内各市的综合办学实力,从强到弱的顺序是:武汉遥遥领先位居第一,黄冈、黄石并列第二,咸宁第四,孝感第五,鄂州第六,仙桃第七,潜江第八。

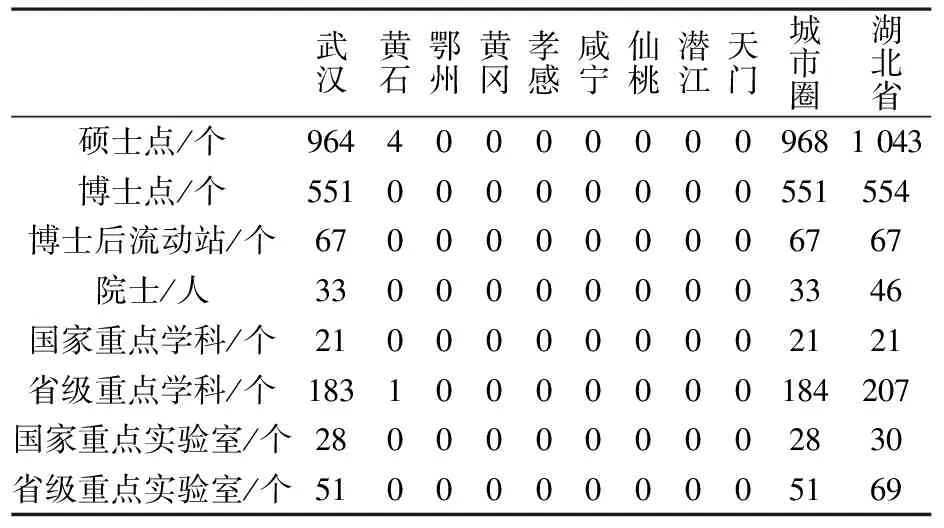

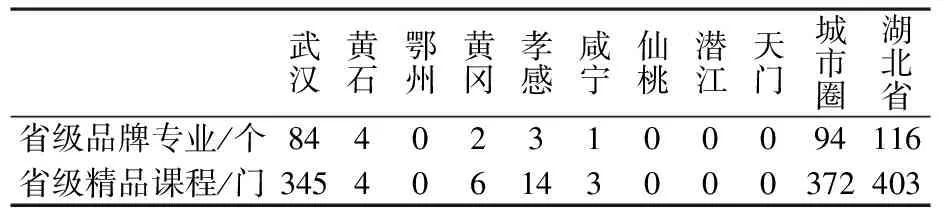

1.5 武汉城市圈各市高等院校优质教育资源情况

文中,我们把硕士、博士学位点,院士,国家、省级重点学科及重点实验室,省级品牌专业和精品课程定义为高校优质教育资源。从表6和表7可以看出,湖北省的绝大部分高校优质教育资源都集中在武汉城市圈内,而武汉城市圈的高校优势资源又都集中在武汉市。武汉地区高校拥有硕士点964个,分别占城市圈和湖北省硕士点总数的99.6%和92.4%;拥有博士点551个,分别占城市圈和湖北省博士点总数的100.0%和99.5%;拥有博士后流动站67个,分别占城市圈和湖北省博士后流动站总数的100.0%和100.0%;拥有院士33位,分别占城市圈和湖北省院士总数的100.0%和71.7%;拥有国家重点学科21个,分别占城市圈和湖北省国家重点学科总数的100.0%和100.0%;拥有省级重点学科183个,分别占城市圈和湖北省省级重点学科总数的99.5%和88.4%;拥有国家重点实验室28个,分别占城市圈和湖北省国家重点实验室总数的100.0%和93.3%;拥有省级重点实验室51个,分别占城市圈和湖北省省级重点实验室总数的100.0%和73.9%;拥有省级品牌专业84个,分别占城市圈和湖北省品牌专业总数的89.4%和72.4%;拥有省级精品课程345门,分别占城市圈和湖北省精品课程总数的92.7%和85.6%。

表6 武汉城市圈各市高等院校优质资源情况(一)

注:数据来源于2006年湖北省教育统计年鉴

表7 武汉城市圈各市高等院校优质资源情况(二)

注:数据来源于2007年湖北省教育厅有关文件

2 武汉城市圈高校教育资源分布现状的分析

2.1 武汉城市圈高校资源现状的优势

从数量上看,武汉城市圈高校教育资源的拥有量在全省是首屈一指的。武汉城市圈内高校数量占湖北省高等院校总数的78.6%,并且中央所属8所院校全部集中在武汉城市圈内;城市圈高校拥有固定资产额占湖北省高校固定资产总数的82.5%;城市圈高校产权占地面积占湖北省高校产权面积的80.1%;城市圈高校拥有的图书资料占湖北省高校图书资料总数的80.1%;拥有计算机台数占湖北省高校计算机总数的82.1%;城市圈高校教职工数占湖北省高校教职工总数的96.2%;城市圈高校专任教师数占湖北省高校专任教师总数的80.6%。不仅如此,武汉城市圈高等院校在校学生数量占湖北省高等院校在校学生总人数的82.2%。其中研究生占湖北省同类在校生总人数的97.7%;本科生占湖北省同类在校生总人数的82.4%;专科生占湖北省同类在校生总人数的79.9%。

从质量上来说,武汉城市圈集中了全省的优质高等教育资源。武汉城市圈高校拥有的院士数量,占湖北省院士总数的71.7%;拥有的博士点和硕士点数,分别占湖北省博士点和硕士点总数的99.5%和92.8%,并且湖北省的67个博士后流动站全部落户在城市圈内。武汉城市圈高校拥有的国家重点学科和省级重点学科分别占全省国家重点学科和省级重点学科总数的100.0%和88.9%;拥有的国家重点实验室和省级重点实验室分别占全省国家重点实验室和省级重点实验室总数的93.3%和73.9%;拥有的省级品牌专业和精品课程数量分别是湖北省品牌专业和精品课程总数的81.0%和92.3%

2.2 武汉城市圈高校资源现状分布的不足

一是教育资源分布的不均衡性。从地域分布来看,城市圈内的高等学校大多数都集中在武汉市,其他8个城市的高校数量很少,即使有零星的几所高校也均以单科性学院和职业技术教育为主,没有一所综合性大学。从高校教育资源的占有率来看,湖北省高校教育资源有80%以上集中在武汉城市圈,而城市圈内高校教育资源又有80%以上集中在武汉市。武汉地区高校的固定资产额、学校产权面积、拥有的图书资料、计算机台数、教职工数和专任教师数分别占城市圈的89.1%、84.1%、86.9%、89.2%、90.3%和86.1%,遥遥领先于其他8市。在优质教育资源的占有上,武汉市也是城市圈的排头兵。武汉地区高校拥有的院士数量占城市圈的100.0%;博士点和硕士点数分别占城市圈的100.0%和99.6%;国家重点学科和省级重点学科数分别占城市圈的100.0%和99.5%;国家重点实验室和省级重点实验室数分别占城市圈的100.0%和100.0%;省级品牌专业和精品课程数量分别占城市圈的89.4%和92.7%。城市圈内高校教育资源在武汉市的高度集聚是教育发展不平衡的突出表现;教育资源的高度集聚性又进一步加剧了区域内高等教育发展的不平衡。

二是重复建设严重。我国高等教育已步入大众化的今天,对优质高等教育资源的向往和需求已成为广大考生和家长在填报高考志愿时的重要依据。各高校为提高自身在生源大战中的竞争力,也不遗余力地充实和丰富优质教育资源。因此,不顾学校客观实际,在校园建设、教学仪器购置、师资引进和课程设置等方面盲目贪大求全的情况时有发生。

三是使用效益不高。由于缺乏高校教育资源共有共享的机制和平台,导致武汉市的高校教育资源只能为本校所用,城市圈内武汉地区高校之间、武汉地区高校和其他8城市高校之间在教育资源上基本处于“各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜”的状态。一方面是教育资源尤其是优质教育资源的紧缺,另一方面是大量的优质教育资源闲置,武汉城市圈内的高校教育资源紧缺与浪费并存的问题是十分突出的。

2.3 武汉城市圈高校资源分布不平衡的原因

(1)从历史和社会原因来看,是计划经济条件下形成的高校教育资源分配方式的必然产物。在计划经济年代,高等教育资源的公有性和紧缺性决定了其分配权必须紧紧地掌握在各级政府和教育行政管理部门手中。自新中国成立起到上世纪九十年代中期,我国实行的是国家集中计划、中央政府各部委和省级政府分别投资办学和直接管理的高等教育管理体制[2]。这种条块分割的高等教育管理体制使高校教育资源深深地打下了部门所有、地方所有和学校所有的烙印,制约着高校教育资源的共享。

(2)从目前高校的实际情况来看,高等学校还没有成为真正的市场主体[3]。尽管《中华人民共和国高等教育法》对高校的办学自主权已作出了明确的规定,如:制定招生方案,自主调节系科招生比例;自主设置和调整学科、专业;自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动;自主开展科学研究、技术开发和社会服务等。但现实的情况是,国家和各级教育行政管理部门对高等学校统得过多,管得太死。使高等学校沦为政府部门的附庸。高等学校办学自主权没有得到全面实现,各高校之间尤其是不同隶属关系高校之间自主地进行教育资源共享难以开展。

(3)缺乏资源共享的观念。受计划经济条件下形成的思想观念的束缚,高等学校还没有建立起利用外校资源的概念。其实各个高校都非常清楚资源共享是节省经费和节约资源的最好方法。但涉及到把自己的优势资源尤其是本校的核心资源拿来给其他学校共享时,就显得很犹豫。所以造成了各个高校对他校的资源很感兴趣,却不太愿意把自己的资源拿出共享。这样一来,很大一部分高校仍处于“闭关锁校”的状态。

(4)缺乏统一的规划和管理。虽然武汉城市圈高等教育资源非常丰富,但由于这些高校隶属于不同的主管部门而其教育资源分别隶属于不同的管理部门。导致高校教育资源的分布和使用只能是“各校为政”。从区域高等教育发展的角度来看,城市圈内各高校在规模、类型、层次方面存在着明显的差异,因此对教学资源共享的需求以及由此获得的利益也各不相同。所以,从客观上来看,目前急需有一个科学有效的机构来统筹、协调各类高校在教育资源方面的不同需求。

3 实现武汉城市圈高校教育资源共享的对策与建议

3.1 进一步解放思想,转变观念

思想是行动的先导。要实现武汉城市圈高校教育资源共享,首要的任务就是要进一步解放思想,转变观念,实现思维方式的“四个转变”[4]。即:一是由传统的思维方式向现代思维方式的转变;二是由封闭型思维方式向开放型思维方式的转变;三是由狭隘排斥型思维方式向包容型思维方式的转变;四是由官本位的思维方式向人本位的思维方式转变。对城市圈内的各级政府和教育行政管理部门而言,要进一步破除计划经济条件下形成的“官本位”思想,树立“领导就是服务”的观念;破除“各自为政、画地为牢”的自我封闭思想,树立“开放、包容”观念。对城市圈内的各高校而言,要破除计划经济条件下形成的“等、靠、要”的依赖思想,树立与市场经济相适应的竞争、时间、效益等观念;破除“贪大求全”的落后思想,树立“优势互补、资源共享、合作共赢”等时代观念。

3.2 破除行政壁垒,创新管理体制

武汉城市圈经济社会一体化发展的良好态势,已为该区域高校教育资源共享奠定了较好的经济和社会基础。但现行的高等学校管理体制已成为高校之间实现教育资源共享的体制性障碍[5]。因此,破除行政壁垒,创新管理体制是实现城市圈高校教育资源共享的前提。

(1)要打破城市圈内各市现有的行政区划,从城市圈整体的角度来思考和谋划高校教育资源的配置和使用问题。促进城市圈高等教育由“行政区教育”向“城市圈教育”的转变。

(2)进一步理顺政府及教育行政管理部门与高等学校之间的关系,确立高等学校的市场主体地位。我国高等学校管理体制改革的主要目标是建立与社会主义市场经济体制相适应的现代大学制度,使高校真正走上面向社会依法自主办学、自我约束、自我完善的发展道路[6]。因此,各级政府和教育行政部门对高校的管理要从微观的具体的领导转变到宏观的政策性的引导和服务上来。要学会运用宏观调控和市场机制这两种不同管理方式来配置高校教育资源。凡属市场调节的领域,比如招生、就业、专业及课程设置等,应还权于高校自身,充分而恰当地运用并发挥市场机制的作用,同时政府要规范其市场运作行为。凡属政府调控的领域,比如办学方向、特殊专业人才的培养、文化贡献等,则要强化政府的行政管理职能[7]。具体到湖北省而言,省级政府和教育行政管理部门对武汉城市圈高校管理方式,要由高度计划和行政审批,转向规范市场、战略规划、政策指导、信息服务以及各种间接调控手段上来。

(3)打破目前存在于9个城市之间因行政区划所形成的管理体制障碍,建立以政府为主导、高校为主体、社会积极参与的城市圈高校教育资源共享的协调机构——高校教育资源共享同盟[8]。该机构的指导思想是:在各高校平等、自愿的原则下,通过管理和协调来加强对高校教育资源共享的统筹规划,使武汉城市圈的高等教育资源发挥最大效益。组成协调机构的成员应该具有广泛的代表性,除了政府、高校及教育管理相关部门的代表以外,还应包括社区、企事业单位、专业团体、社会捐赠者的代表,这样可以大大加强社会各部门对教育资源共享的发言权和影响力。同时还可以在更大的范围内推动教育资源的社会共享,促进教育和社会、经济、科技等方面的联系和结合。该机构的性质是以服务和协调为目的的非赢利的社会中介机构。它是联系政府及教育行政部门和各级各类高校的纽带,也是整合高校资源和社会资源的一个平台[9]。

特别需要强调的是该机构的运行模式。高校教育资源共享同盟作为一种协调性的服务机构,在管理体制上要明显不同于教育行政管理机关和高校内部行政管理体制。首先,共享同盟与服务对象之间是多边合作的伙伴关系,而非领导与被领导的关系;其次,共享同盟的管理活动以维护合作各方的利益为基础,它立足于参与合作高校的总体利益和长远利益,并且完全尊重合作各方的真实意愿。它既可以传达政府和教育行政部门对资源共享的政策扶持,并通过这个平台实现其对各种资源的综合管理和为各参与高校提供资源共享的服务;同时也可以为参与其中的各合作高校提供教育资源信息,以满足其对不同教育资源的需求;即使社会合作方也可以从此机构里获得教育资源和教育技术等多方支持。更为重要的一点是,此机构还可以从武汉城市圈高等教育发展战略的总体目标出发,对各高校的教育资源需求和配置作出整体规划以及提出购置建议,避免高校教育资源的重复建设,从而提高高校有限教育经费的使用效益。

该机构的工作流程:第一,应制定组织章程。该章程是高校教育资源共享同盟的行动纲领。在章程中,对该机构的性质、职能、加盟成员的权利和义务以及机构与政府及社会的关系都要进行明确的规定。第二,是共享同盟与参与方签订合作协议。合作协议是高校教育资源共享同盟开展工作的基础和平台。第三,是信息服务。共享同盟按合作协议定期向加盟成员提供有关高校教育资源共享的最新供需信息。第四,共享平台的技术支持与管理。第五,对有偿共享项目的监管。

3.3 完善工作机制,搭建共享平台

要实现武汉城市圈高校教育资源共享,除了组建协调性的组织机构——高校教育资源共享同盟以外,还需要有完善的工作机制和共享平台,它们由以下内容组成。

3.3.1 网络平台共享系统 网络教育技术和系统不仅更便利,而且更节约成本。高等教育资源共享平台以网络为技术支持,实现精品课程、优秀教材、图书资料及文献等教学资源的共享[10]。首先,在高校教育资源共享同盟的网络平台上建立开放性的优质教育教学资源共享与教学管理的系统,把城市圈内高校的所有精品课程和优秀教材放在网站上,使不同地域的高校教师和学生都能直接从网络平台共享中受益。因此,优质网络教学资源的建设与共享是城市圈高校教育资源共享最基本的内容和方式。其次是图书馆的资源共享。为改变目前城市圈内各高校的图书馆和电子资源只供本校校园网用户使用的状况,建议在对城市圈内各校图书馆书籍进行分类整理和统一采编目录的基础上,在高校教育资源共享同盟的网络平台上建立图书资料和文献的共享系统。实现加盟高校的图书馆之间、图书馆与各院系资料室之间的“通借通阅通还”。第三,以高校教育资源共享同盟的网络平台为依托,加强高校与其他教育机构、政府部门、省图书馆、博物馆、艺术馆等联系,为高校充分利用社会各类教育资源和发挥高校在创建学习型社会中的重要作用提供有利支持。

3.3.2 仪器设备共享系统 目前城市圈内国家和湖北省两级重点学科和重点实验室以及与这些重点学科和重点实验室相配套的大型、贵重仪器设备都高度集中在武汉地区高校。为了使城市圈内高校尤其是地处地市州的高校能有机会共享这些优质教育资源,提高大型和贵重仪器设备的使用率,建议以武汉城市圈高校资源共享同盟的网络平台为依托,建立仪器设备共享系统。由于仪器设备在共享的过程中存在着器材的消耗和设备的折旧等特殊性,仪器设备的所有方可以根据签订的共享协议向仪器设备的使用方收取合理费用予以补偿[11]。不仅如此,高校资源共享同盟还可以以仪器设备共享系统为平台,为今后武汉城市圈高校新添大型和贵重的仪器设备提供信息和协调服务,从而避免重复购置的情况发生。即便是有共同需求的高校,也可以通过联合购买和共有共享来节约资金。

3.3.3 师资共享系统 教师尤其是优秀教师跨校兼课是实现优质教育资源共享的重要途径。应打破高校教师一校所有和只能为本校服务的旧体制、旧观念的束缚,积极建立教师人才资源共享机制[12]。为此,成立高校教育资源共享同盟的下属机构——高校师资中心,实现城市圈内高校教师资源共享。高校师资中心在师资共享方面为高校和学生提供的服务项目有:城市圈内高校之间的教师互聘、开设名师讲座以及师资的进修和培训等。

3.3.4 各校学分互认 目前城市圈高校在学生教学管理中都不同程度地实行了学分制。但具体到每个高校,实行学分制教学管理的办法和程度又大不相同。如有的实行学年制,有的实行学年学分制;有的按课时数计算学分,有的则按课程计算学分,这无疑给学生跨校选修课程和实现学科共享设置了障碍。为此,应该在高校教育资源共享同盟的框架下,制定并出台一套能得到城市圈内各高校公认的学分制度,使学生能在城市圈内的一百余所高校中自由选修课程;达到合格标准并取得学分的,学生所在学校应该计入成绩档案[13]。各校学分互认,不仅有利于城市圈内高校现有品牌专业和精品课程等优质教学资源的共享,也可以进一步促进各校品牌专业和精品课程的建设工作。

3.4 依托合作项目,加强交流与协作

一是以正在实施的武汉城市圈中央部属高校与地方高校支持合作计划为契机,逐步实现部属高校与省属高校在教学、科研立项、品牌专业和精品课程建设以及重点学科、重点实验室建设等方面的深度合作,形成部属高校和地方高校教育资源联动共享机制。

二是建立武汉城市圈高校校长联席会议制度。联席会议每年举行一次。会议一般以当年高校教育资源共享的具体实施计划为主题,研究问题,寻求对策。联席会议和会议主席由城市圈的9个城市轮流承办和担任。

三是举办武汉城市圈高校教育资源共享论坛。邀请专家学者、高校管理者、教育行政管理者及高校教师和学生参加,就高校教育资源共享的理论和实践等问题进行深入的研讨,以便达到进一步统一思想认识,不断总结经验,推广先进典型,促进工作等目的。

最后需要强调的是,高校教育资源的共享,对一所具体的高校而言,只能是部分教育资源的共享。例如,与学校办学特色、核心竞争力有关的以及有保密要求的资源就不能与其他学校共享。另外,高校教育资源的共享,也只能是对教育资源使用权的共享,参与教育资源共享的高校对本校的教育资源仍然拥有所有权、支配权和收益权。

参考文献:

[1]中国教育与人力资源问题报告课题组.从人口大国迈向人力资源强国[M].北京:高等教育出版社,2003.

[2]谈松华.中国教育现代化的区域发展[M].广东:广东教育出版社,2003.

[3]彭世华.发展区域教育学[M].北京:教育科学出版社,2003.

[4]周应佳,娄星.中部地区教育发展战略研究[M].武汉:湖北人民出版社,2006.

[5]闵维方.探索教育变革:经济学和管理政策的视角[M].北京:教育科学出版社,2005(9):27-31.

[6]吴殿廷.区域经济学[M].北京:科学出版社,2003(9):111-123.

[7]崔玉平.高等教育制度创新的经济学分析[M].北京:北京师范大学出版社,2002.

[8]娄星.中部崛起视角中的教育发展战略[J].教育发展研究,2005(12):27-30.

[9]娄星,何静.武汉城市圈高校资源分布现状分析[J].现代教育导引,2008(11):8-10.

[10]陈然,赵灶娇.关于实现高等学校内部资源合理配置的几点思考[J].国家教育行政学报,2005(3):49-51.

[11]谢万华,冯惠平.高等教育与资源优化结构合理配置研究[J].石家庄经济学院学报,1998(2):39-40.

[12]唐万宏.以科学发展观优化配置高等学校教育资源[J].江苏高教,2007(1):118-119.

[13]崔峰,李军.尽快建立研究生教育优质资源共享体系[J].中国高等教育,2007(7):31-32.