变压器注油工艺对油色谱影响实例分析

2010-05-29徐康健郭素萍

徐康健,郭素萍

(金华电业局,浙江 金华 321001)

正常情况下变压器油中很少会出现乙炔。一般认为,乙炔是油在高温下(800~1200℃)发生热解的产物。因此,乙炔成为判断变压器内部各种放电性故障最有价值的特征气体。鉴于放电性故障对设备危害的严重性,电力运行部门对油中乙炔的重视程度远高于其它特征气体。然而,油中出现乙炔并不等于设备内部一定存在故障,为避免误判,必须查明其来源。本文结合1台35 kV主变吊芯作业期间油中出现乙炔事例进行分析。

1 乙炔来源的排查

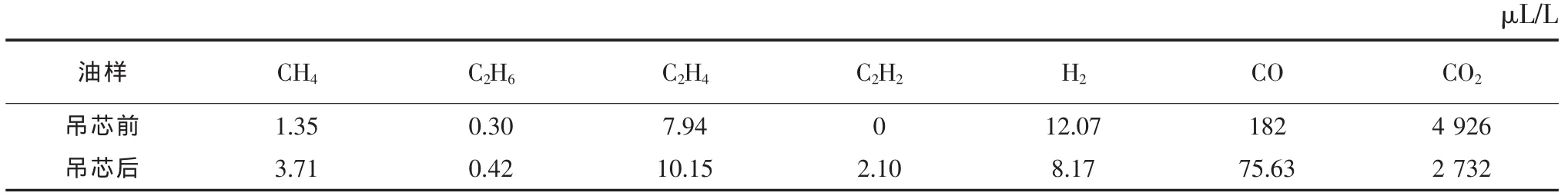

某主变(型号S7-6300/35)进行吊芯检查期间,油处理过程如下:先从变压器本体取油样,然后用压力式滤油机将变压器内的油排到油罐中。当日变压器吊芯工作完成后,又将油罐中的油用同一台滤油机从变压器底部的进油口注回到变压器油箱,注油过程中未对变压器内部抽真空;次日再次对主变取油样。油样分析结果显示,变压器吊芯前的油样中乙炔含量为零,吊芯后的油样中乙炔含量为2.10 μL/L,吊芯前后油中溶解气体含量测定值见表1。

一般认为,变压器在停电大修期间,能使油中出现乙炔的途径可能有:

(1)补充油未做色谱分析,将含有乙炔的油补加到变压器中。

(2)对变压器器身或附件进行过焊接作业,焊区的高温使附近的油发生热解产生乙炔。

(3)有载调压开关在检修后发生了渗漏,使含有乙炔的油进入变压器本体。

(4)电气试验中变压器内部发生放电故障。

(5)现场油处理设备引起。如滤油机故障引起油过热分解产生乙炔,或油罐、滤油机中的残油含有乙炔,使用前又未处理干净。

表1 主变吊芯前后油中溶解气体含量测定值

由于本例中的变压器无有载调压开关,也未补充过油或进行过焊接作业,且取油样是在电气试验之前,故可将这些因素排除。

所使用的压力式滤油机经检查未见异常,而且该滤油机在后来的使用中也证明并无故障。此外,油处理设备(油罐及滤油机等)使用前,也未接触过含有乙炔的油。所以也可排除现场油处理设备的因素。

经过排查,最后认为这台变压器油产生乙炔的原因比较少见,应是注油过程中发生油流静电放电引起。

2 油流静电的形成

变压器的油流静电(或带电)现象多见于强迫油循环的大型变压器中。因为这类变压器在运行中油的循环流速较高,油品的不断流动中使油流与变压器内的固体绝缘物如绝缘纸、层压板等相互摩擦而产生正负电荷,这些电荷在固体绝缘物表面和油中以相应的能量级积聚。尽管同时也存在正负电荷的中和及电荷对地泄漏,但如果电荷的积累速度大于电荷的泄漏及中和速度,油或固体绝缘材料表面所积累的电荷量达到一定程度后,所产生的电场强度超过了绝缘油的击穿场强,就会在油中或固体绝缘表面发生静电放电。

此外,变压器在注油过程中,油分子之间、油品与输油管之间的摩擦也会产生静电,其静电电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时消除,当电压增高到一定程度后,就会发生静电放电。

影响油流带电程度的因素很多,最主要的是油的流速,流速越高带电越严重。其次,固体绝缘物的种类及表面形态、油流状态 (层流或湍流)、油温及油的带电倾向性能 (与油的成分及老化程度等因素有关)对油流带电也有很大影响。

3 乙炔异常分析

3.1 对注油工艺的要求

有关变压器检修的标准[1]一般要求220 kV及以上变压器必须进行真空注油,其他变压器有条件时也应采用真空注油。真空注油一般按下述要求进行:

(1)注油前先对变压器油箱进行抽真空脱气、脱水,真空度达到规定值并保持2 h后,开始向变压器油箱内注油,油温宜略高于器身温度。

(2)注油时应继续抽真空,以3~5 t/h的速度将油从油箱底部的进油口注入,当油位升至距箱顶约200 mm时停止,并继续抽真空保持2 h(110 kV)或 4 h(220 kV)以上。 然后停止抽真空,并将余下的油从油枕注入。

3.2 发生静电放电的条件

该次作业中所用的滤油机流速为200 L/min,相当于10 t/h,远超过了有关标准的要求,而该变压器油量很小 (2.7 t),底部进油口的口径较小,这就出现了滤油机出油管口径大于变压器的进油口口径,油在变压器入口处的流速比正常情况下更高的现象。而心式变压器容易出现静电放电的部位也是这一区域[2]。为进一步了解该变压器油的带电倾向性能,对其与油库中经过滤合格的25号新油进行了油流带电度对比试验,结果显示该变压器油的油流带电度(134.2 pC/mL)明显高于新油(16.8 pC/mL)。因此这台变压器在注油中具备了发生油流放电的条件。

3.3 静电放电的产气特征

变压器油的静电放电属低能量放电,其产生的特征气体主要是氢和乙炔,其次是甲烷和乙烯。从表1可知,吊芯后油中烃类气体含量比吊芯前略有增加,但氢、一氧化碳和二氧化碳的含量反而有不同程度的下降,这是否符合静电放电的特征呢?

吊芯过程中变压器油虽未进行真空脱气,但有较长时间暴露在大气中,油中部分溶解气体的逃逸不可避免,油中原有的特征气体含量因此大幅下降。注油时发生静电放电新产生的特征气体同样也会从油中逸出。由此可见,该主变的产气特征还需做进一步分析。

变压器中的油从封闭状态变为与大气接触的开放状态后,油中特征气体含量将会下降,但下降的幅度不同气体各不相同,与气体在油中的溶解系数有密切关系。

气体溶解系数(或称分配系数)的定义可以表述为:在一定的温度和压力下,密封容器中的气、液两相达到平衡后,气体组分在液相中的浓度与其在气相中的浓度之比为一定值,该值即为气体的溶解系数。显然,如果在气、液接触前气相为空白气体 (即不含分析对象的气体),则气体组分的溶解系数越小,气、液两相平衡后油中该组分的浓度将下降越多,即该组分从液相中转移到气相中的比例越大;反之亦然。所以,当油暴露在大气中时,虽然气、液两相不能达到平衡,但并不影响用气体溶解系数来衡量各气体组分从油中逸出的难易程度(或比例大小)。表2给出了50℃时国产变压器油各气体组分的气体溶解系数。

表2 50℃时国产变压器油的气体溶解系数

3.4 特征气体含量分析

从表2看出,7种气体组分中氢的溶解系数最小(0.06),意味着氢最容易从油中逸出。为便于分析,对气、液平衡过程油中氢浓度的变化做一估算。

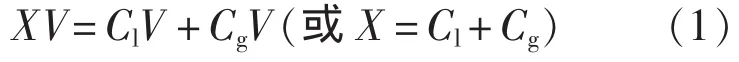

假设一封闭系统保持温度(50℃)、压力(101.3 kPa)不变,系统内加入一定量氢浓度为X的试油和一定量的空白气(如氮气);在气、液两相平衡后,使液相(油)与气相的体积相等,均为V,此时液相和气相中的氢浓度分别设为Cl和Cg。则在平衡状态下式(1)成立:

根据气体溶解系数定义:

将式(2)代入式(1),并整理后得:

式(3)表明,密封系统中气、液两相达到平衡后,若两相体积相等,留在油中的氢浓度仅为原来的5.6%。由此不难推知,若气相体积大于液相,则油中氢浓度还将下降更多。

在非密封环境中,因气、液两相难以达到平衡,油中的氢将持续向大气中转移;倘若油与大气的接触面积足够大、接触时间足够长,则油中氢浓度的下降幅度将非常大。鉴于该变压器吊芯前油中氢含量仅为12 μL/L,由以上分析可以判断,吊芯后油中原有的氢应所剩无几;而注油中因静电放电产生的氢同样也会有相当一部分逃逸,吊芯后油中氢含量比以前略有下降也在情理之中。

一氧化碳和二氧化碳的溶解系数较小,这表明在吊芯过程中,油中的一氧化碳和二氧化碳会有相当一部分逸散到大气中 (尤其是一氧化碳)。静电放电倘若涉及到固体绝缘,可能会产生一定量的一氧化碳和二氧化碳,但由于二者原来在油中含量很大(尤其是二氧化碳),增量的影响相对而言是微不足道的。油中发生静电放电而一氧化碳和二氧化碳含量不增反降的现象应属正常。

从表1、表2可知,烃类气体溶解系数的大小排序是 CH4<C2H2<C2H4<C2H6, 吊芯后油中乙炔含量由零增至2.1 μL/L,其它烃类气体含量的增幅排序是CH4>C2H4>C2H6;据此综合考虑,可以认为完全符合静电放电产生烃类气体所具有的特点。

4 结语

根据实例分析,得出变压器注油过程中产生乙炔的原因。因此,变压器注油要严格遵守相关工艺标准要求,对注油速度要予以重视,尤其是变压器进油口阀门的口径较小、而滤油机的流量又较大时,要控制注油时的油流速度不能过大,最好能使用流量适当的滤油机,以防发生油流静电放电。

[1] DL/T 573-95,电力变压器检修导则[S].北京:中国电力出版社,1995.

[2] 周刚,咸日常,赵利.大型变压器中的油流带电现象及抑制对策[J].山东电力技术,2003,130(2)∶46-48.