在场性与写生性

2010-05-16井士剑

井士剑/文

在素描的所有特性中,在场性是它最主要的特征之一,也是最基本的命脉,重要的原因是由于素描的表现由写生所激活,唤起物与描述者,并在二者之间构起一座桥梁。观视任何一幅素描,它都会给我们带来“正在”“此时此刻”的感觉,不仅仅因为它不像油画或雕刻以物的质料填充并尽可能使之完善,更主要的是,画家与物共同完成的这个描述是一个双重性的:期遇与搏击或许保持亲近。这个结果却只是以作品独立于物与描述者,物呈现出物象,描述者一般情形下只是“见证”这个在场。尽管在早期素描中我们就发现其“在场性”的特性,但是它作为一个词的提出,却始于15世纪画家杨·凡·艾克 [Jan Van Eyck 1390-1441] 的油画作品《阿尔诺菲尼的订婚》。在这里,素描特性的在场性在作品中的重要性与画家作为“见证”均被提示出来。

描述者是图像的描绘与创作的“始作俑者”,素描的在场性一直由作品本身所携带,它向我们提供了两个方面的佐证,即物的此在与发生,描述者也作为此在而潜伏在这个表现之中,并在它们共同使用的这个时间性和历史性的时刻闪动。正是这个在场,使作为视觉的观看在任何时间都可以进入这个时间与空间,这个在场性成为素描的主要特质之一,即使作为默写与摹写,也只是由于物的在场性,作为一种隔离而引发,但是由于描述者作为在场者沉浸在这个结构之中,仍会将物的在场性在作品中唤醒,并使物在这个场中召唤或自语。

移城内部 火车小稿 2008年 井士剑

另一个方面,在场性作为哲学词语是一个非常重要的命题,而在绘画创作中这个在场始终作为素描特性被描述者贯穿在作品意图之中。由于作品物的本身完整,在场的这个指向以画外与画为物的“目击”或镜化所呈现,而具有视觉艺术所特有的一个在场意义。因为在图式中语言的“发生”,并没有一个既定的开始,发生可以以每个点的重要意义为这个发生的关联,而作为语言的诉说在场,我们一定要首先指认“某个”,即使它们具有同位性。在作品中以描述者关注这个在场,和这个在场性的提出,我们可以从杨·凡·艾克作于1434年的《阿尔诺菲尼的订婚》这件作品中发现。艾克是一位力图征服真实的艺术家,为了实现他的意图,他坚持像镜子一样地反映现实的全部细节。画面的独到之处,仿佛正在使用现实世界中日常的每一个空间角落。一切都在使用:置放在左下角的拖鞋似乎为新娘刚刚换下,叠放整齐的床具与幔帘似乎沐浴着窗外刚刚探进的柔和晨光,所有的一切似乎都在迎接一个造访。画面反映了订婚这场景的关键时刻——年轻女子刚刚把她的右手放到了阿尔诺菲尼的左手中,而男主角也正要把他自己的右手放到她的手中,一切都在一种悄然无息中发生。在这里人物与场景均不是常规绘画描绘的姿势、动作,而是一种发生与在场的情景。

假设画家是被请来记录下这一重大的时刻以作为见证,正如一个公证人可能被请来声明他出席了一个类似的庄严仪式一样,似乎这就可以说明这位艺术家为什么要在画面明显位置写上自己的拉丁文名字“Johannes de eych fuit hic”,意即杨·凡·艾克在场。“时刻”在这幅作品中被鲜明地强调出来,它的意味是什么呢?时间性的历史性发生,这个发生不是情景与故事的摆置,而是一种在场的发生。一个相关的意义是物的在场仍具有在场的物,这个在场的物是物本身使然,而“时刻”由于这个素描的明暗造型法则被选择在“晨光”的刻度上,这个时间概念代理了以往“昼”与“夜”的宽泛时间描绘。

然而情况并非如此,“Johannes de eych fuit hic”,意即杨·凡·艾克在场。如果是“证人”与“见证”,那么画家为何以拉丁文刻镌于墙上?无论这个意图在暗示什么,“在场”的意思被描述者关注,而置于视觉中的这个时态又为描述者“正在”在场提供了证明,是一个正在进行时态,这个“在场”强调了“此刻”。进一步的问题是这个“在场”不仅仅提供了正在的含义,还寓示着发生。

移城场景材料 火车、铁轨等 2008年 井士剑

如果我们将这个拉丁文“杨·凡·艾克在场”看作中世纪以书写作为绘画的例证,那么,这个文字似乎以自然呈现的方式镌刻在墙壁上,并具有空间的真实感。显然,描述者是以另外一种意图使用了这个文字,这是一个非凡的意义,空间的真实性使这个词义得以藏匿在空间中,并附着于物。疑问还在于,作为图式的意义,这个并非适用于拉丁语交流的语言文字也被图式化了。那么,杨·凡·艾克为我们提供了他真正的目的——使用的在场性,而这个在场性被他以视觉与造型真实的语言提出。这是艺术家最早将“在场”词义与意图以作品的方式提出,尽管在早期绘画中,这个“在场”已经为众多艺术家自觉与不自觉地使用在素描与草图素材之中。艺术家在历史上第一次成为真正的目击者的同时,划时代地发现了这个“在场”性,并以图式的方式进行了描述。

以图式作为“在场性”的描述,描述者为我们提供了一个怎样的图像呢?沉思着的阿尔诺菲尼略略抬起右手,目光似乎要作某种决定,是一个动作的预备,但是这目光是严肃谨慎的,这沉思是独自的,因为他还没有决定将目光投到哪里:投向作为目击者的描述者或投向年轻的女子。这个目击者的存在如果不能从阿尔诺菲尼的目光中获得肯定(因为他并没有紧紧地注视着画外),那么他的脚下的小狗的目光却与我们每一个目击者相视,我们可以判断这个目击者的存在。这个情节超然于在这之前许多艺术家的画面描述只呈现其本身的故事情节而几乎不与画外的视物相遇。艺术家在这个阐述上采用了严谨的选择并以一种自然状态构成,其真正的意图在于反映在场。从悬挂在背景墙上、位于画面中心位置的镜像中我们看到了画面中的男女主人公的背影及描述者本人,这个镜像作为作品中的作品向我们呈现了又一幅图式。更重要的意义是,这个镜像为我们提供了一个画外的空间,这个空间的限定性是“镜像”的特定指向:这个使用的空间,不是任意的一个它性空间。让我们惊喜的是,在以目击者的身份描述了这个空间后,描述者把这个镜像的空间置于我们每一个时代,今天观赏这幅作品,我们仍具有参与的“在场性”,画面既定了它占用的空间,同时也将画面以外的空间与事件预留给每一个观赏者;这个空间又具有一个向心点,延伸着画面内部空间与外部空间的“在场”性。通过这个在场可以进入那个描述者的发生时,而且是以现在进行时,不管我们何时观看这幅作品。艺术家渴望并已经成为这个“在场”的见证。

关于普桑的《甚至在阿卡迪亚也有我》,警句“Etln Ascadia Eg”第一次出现在意大利画家古尔奇诺的画上。这句警句从语法上讲应释作“我也有阿卡迪亚”,后人误解为“我(指死者)也生在或长在阿卡迪亚”。“但这并非出于纯然无知,而是为了真理(truth)牺牲了语法,解释上的改变极大地影响了近代文学,在两方面引起后人反思:阴暗忧郁与慰藉和缓。”普桑本人没有改动铭文的一字,就诱使或者几乎是强迫读者误解铭文,让读者把ego(我)和某个死者而不是和墓石联系起来,让读者et(他)和ego而不是和Arcadia发生关联,并且让读者把省略掉的动词补充上,(我曾经)或(我曾是……),而不是(我是……),他这一图画性视象的发展已经超越了那种文字形式上的意义。我们可以说,在卢浮宫收藏的普桑的这幅画的冲击下,人们决意不把“Etin Arcadia ego”这一成语释为“甚至在阿卡迪亚也有我(现在时,‘我’,指墓石本身,即死神,强调在田园牧歌的阿卡迪亚也要受神的统治)”。另一种解释是:“我也曾生活在阿卡迪亚(过去式,‘我’指墓中的死者,强调即使是死去的人也曾有过美好的阿卡迪亚。而‘我’,死神,在阿卡迪亚这个牧歌中的梦幻之乡也在我的治下)。”“尽管这违反了拉丁语法,但是却判断出了普桑这一构图中的新含义。注意,贡布里希在此采用了拉丁文原意,并没有用后人的误解意。”(《艺术的故事》贡布里希著,范景中译,P434),关于这个注释,“现在时”、“过去式”及并没有直接提出的过去将来时,为我们提供了一个关联的发生。这个图像叙述的“我”指向画面或画外某一称谓,它向我们指明任何一个都可以成为“我”的可能性,在场与非在场,文与物,神与人,正是由于古典艺术将主体隐匿起来,却为我们提供了多重的可能性。而素描作为意图,无疑是这幅作品构思的支撑,它运用哲学般的思考,不是以文字而是以形象与图式:指明、追问与凝视,构成的视象都指向一个在场,即使不阅读《甚至在阿卡迪亚也在我》。“in”成为维系所有的可能的链和视觉呈现。素描不仅仅作为意图,更使我们追循到这个视象是以形象或非形象的公式在场,结构着这个构思与画面。它包含了故事情节,却仍以视觉拷问这个发生,而不是描述这个故事。从作品题目“甚至”这个强调,我们会发现这个无所不在的“在场”使用原语法的词汇,似乎是在追忆古典的法则的作用,实际却更关注一个过去、现在、将来的目标下历史性的发生,而这一切又由这个图像中的人物与场所构成。这个结构性的提问不是某一件事情的陈述,而是正在描述的这个事情,以在场引向过去与未来,等待着一种揭示。所以,普桑并不是模仿古人,而是更关注这个形而上的超越个体物象的“却很少指出形象本身的因素”。理念或意图作为素描性,在佛罗伦萨的马尔金努奇1681年的《素描专家纪事》中已经有文字表明,“他们是某种理念的专家,但也被称为素描的专家”。

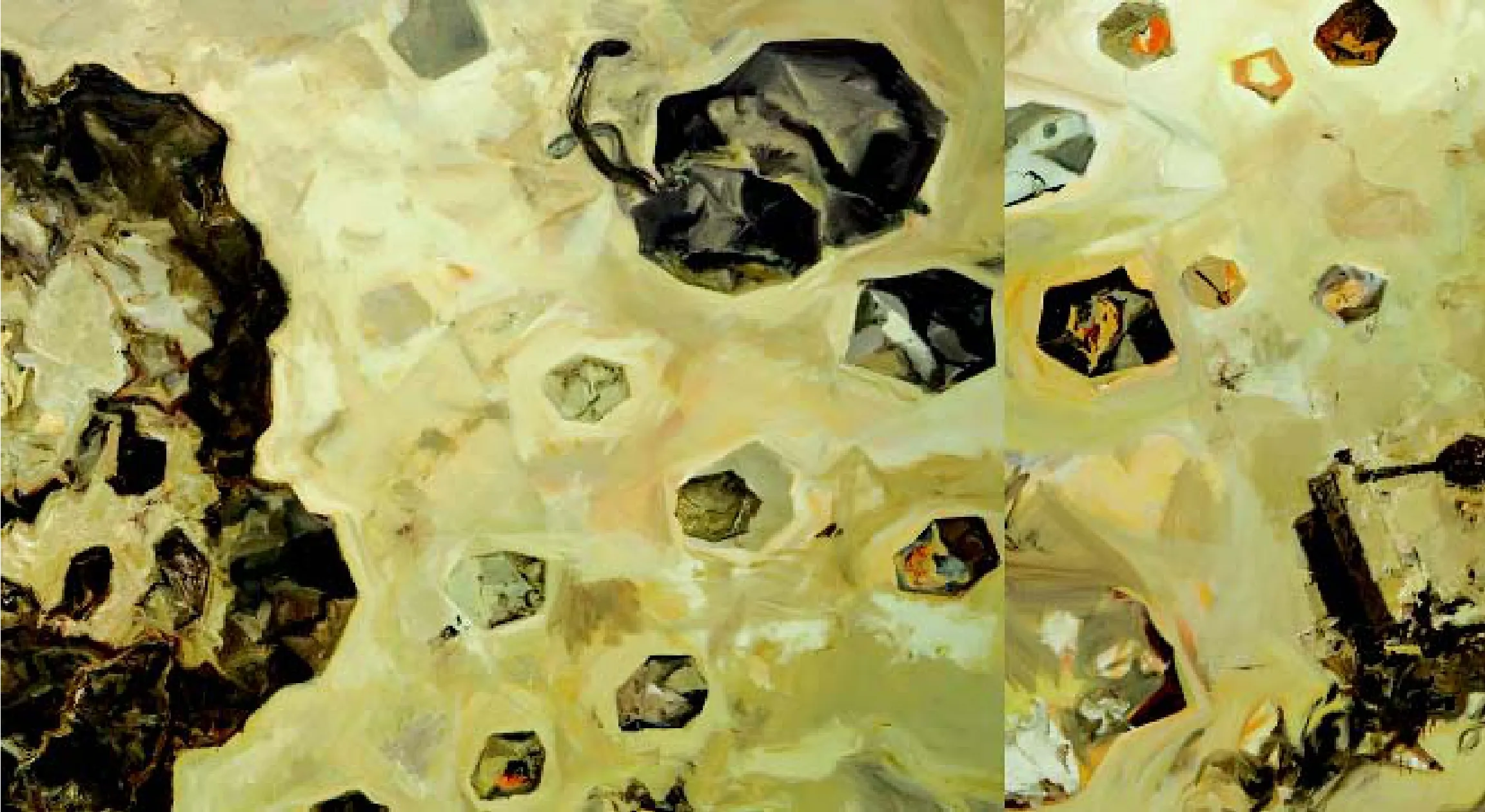

图1 石头记局部之一之二 布面油画 2010年 井士剑

图2 手稿1 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

普桑认为,既然绘画是借助有限的自我表现出的一种实物的“理论”,那么只有在更改教义的控制下画家们所进行的模仿初衷才是正确的。绘画主要描绘的是人的行为,这个“行为”具有“表演”的意思,这就像诗歌中的韵律一样,是绘画的一种技巧。“崇高风格”作为主题,画家们用不着描绘细节,排除了一切卑下的主题;构图要自然;个人风格、手法和趣味要合乎一定的标准;造型是为了表现笑或恐惧之类的表情;色彩只是为了吸引眼睛的注意。普桑这种思想风格,在素描的表述中,充满了烦愁与光芒。在普桑的作品中呈现出脱离古典艺术的倾向,出现了一种更为严格周密而僵硬的原则,因而更加“古典主义化”。但是,作为素描的艺术家普桑的划时代意义显然被这个原则的使用的色彩呈现所掩盖,与古典艺术的断裂是初次使用造型,代替形象的表情、动作与形体作为外部的迎接充实与开放着个体世界与整体世界。画面为这二者结构着,而不是情节与故事和场景结合,造型首次从具体性中分离出来并结构着这个世界。

图1 手稿2 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

图2 手稿3 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

令人费解的是,《甚至在阿卡迪亚也有我》却不同于《阿尔诺菲尼的订婚》,后者的在场是指明描述者,并不是画面中的男女主人公,并且具有镜像;而前者并没有指明刻写者是谁,也没有镜像,人物的目光也没有视向画外。那么这个“我”如果真是指墓石本身即死神,强调在田园牧歌的阿卡迪亚也要受神的统治,这个“我”又成为画面四个人物和任何一个视觉者的身份代词,将我们引向存在于画面的人或物与未显现在画面的任意一个解读者。这个在场性并非指明主体,却又把这个含义赋予每一个人或物。这个在场性具有广泛的开发性,也正是这种开发性,使每一个人或物都成为这个在场的可能者。如果我们仍将题目与铭文消失在造型之中,我们会发现如同《阿尔诺菲尼的订婚》画面的向心性仍被造型的联系所表现,即使消除表情或动作指向,我们仍被造型结构的向心视点所紧紧吸引。左侧半跪着的牧羊人为高光所照亮的手臂,指明着其投影在墓石上的自我影子的边缘,形成了暗影——高光影子的一个自我环绕解读,而右上方的牧羊人又将这个牧羊人的影子的追问引向站立旁边的女性,这个传递又回到了初始。即使我们并不理会这个铭文,人物造型结构仍提供了这个“环绕”。另一个方面,不容忽视的条件是“阿卡迪亚”的被特定指出又意味着什么呢?“阿卡迪亚”为这个发生提供了发生的场。人人注视着指明者的女子头像被后面凝郁而散聚的浓暗树木所衬托并强烈显现着,并从四面八方索引到中间的指谓。现在我们似乎可以说这个“在场”以“我”赋予了画面所有人物,视觉者以“我”读这个铭文或即使不使用这个文字,“在场”的发问与指向的意义也都得到了确立,每一个“在场者”的背景与栖息地尤为重要地被指明并也成为“在场者”。

“目击者”作为在场的见证虽被指意,但是,仍是含糊与隐匿的。这个“目击者”在1656年由西班牙画家委拉斯凯兹的《宫中侍女》所进一步指出:“目击者”在场并非视觉“在场”,也为视觉者“在场”,描述者作为“在场者”是这个主体之一。我们“视觉”这幅17世纪的经典作品,就会发现如果像杨·凡·艾克那样,我们是不能从墙上的镜像上发现画家作为“目击者”的在场,但是,情况进一步表明,画家竟真实地出现在场景之中。

我并没有充分的史料证明,委拉斯凯兹是使用左手绘画的,如果不是这样,那么这幅作品至少在整幅意义上不是画家实际使用了镜子进行描述的。重要的意味是《阿尔诺菲尼的订婚》与《甚至在阿卡迪亚也有我》两幅“指明自向”的“在场性”被这幅画之外的目击者所强烈打开。期盼、急切、焦虑地指向这个主体,这个主体却以镜像出现,在画面外与“目击者”视觉这个场景,而描述者——画家不仅仅成为这个目击者,而且置于这个在场并审视着画外的“目击者”,“目击者”的在场被作为主体所提出。描述者发生在这个在场并目击着这个在场及时间性的历史性的每一次在场。

图3 手稿4 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

图1 西湖系列 陶、布面油画 2005年 井士剑

图2 手稿5 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

图3 手稿6 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

图4 手稿7 纸本 21cmx29.7cm 2008年 井士剑

“在场性”从杨·凡·艾克“目击者”作为客体的作品提出,又由普桑“我”这个多重的在场的意义确立,到委拉斯凯兹的画像作为目击者的主体参与性完成这个“在场”的“目击者”的在场,或还原于这个在场被明确地表现出来。因为委拉斯凯兹为表现自己,无疑让自己自觉或不自觉地回到了这个画面,作品由委拉斯凯兹描绘,却是由这个场景之外的在场者所视像,不仅仅只有镜像中的国王与王后,每一个目击这幅画面空间的人都是这个在场。在场性被在场所表述着,委拉斯凯兹可能如是说。

以鼓击水1 布面油画 140cmx160cm 2005年 井士剑

作为一般“在场”的使用,更广泛的意义是指我们通常的“写生”或“速写”所携带的这个在场,它不像在作品中以素描特性描述这个在场,而是借助素描的基本表现因素如线条、轮廓、形状、技法等以直接的方式完成。素描这种直接与实物及场景的切入描绘,是其他语言诸如油画等所不可代替的。这种速写由于本身所具有的去蔽性而使它所具有的在场性更加鲜明地被感受,并一直以鲜活的状态呈现这个在场性。我们仍可以从贾科梅蒂的《安内特像》这幅速写头像中看到艺术家仿佛正在“速写”每一个情景,急促而交织的线条,始终在纠缠并裂变着,尽管它们被静止地刻在画面纸张上或为文本所传递。在场脱离这幅肖像,即使在某个图书馆被束之高阁,这个在场也随时为交流者而打开,即使没有人踏入这个在场的时候,肖像本身仍在自我交流诉说,也许并不被我们关注。以素描来认识这个在场,我们可以发现,最基本的线条,是连接描述者与安内特的线索,是描述者作为主体在安内特肖像上的写照,两种切盼的心情与情感在笔的使用上得以宣泄与追问,线条的形象呈现并不是一种形象的在场,而是一种裂变思与诗性的在场,自杨·凡·艾克到普桑、委拉斯凯兹、德加等艺术大师提出作品中的在场性和谁在场后,主体性以一种裂变思与诗性的在场进行纯本体的反省,而这个反省性的在场对本体的追问,并不仅仅体现在素描作品上,更历史性地把作品的在场性以纯绘画的要素如—线—笔、素色等在作品中提出与使用。《卡罗黎内像》素描特性使在场性在作品中将传统意义的在场颠覆、断裂与释放,从一直被封塑着的作品里迸发出来,并击碎、结构着作品。在场性本身以素描语言的特质如线条、涂抹、修改等,预留在作品之中,并不是以物质感的细节进行表述,而是以自身多变、细致、微妙的裂变限制与结合着这个世界的肖像。在场鲜活地向我们敞开与诉说。那个声音伴随每一次怦然心动。这种生存的裂变被深刻地刻画出来,并始终敞开。意图与指向,目击者与主体等完全被素描要素基本性所承载。

以鼓击水2 布面油画 140cmx160cm 2005年 井士剑