论省域广义低碳业竞争战略

2010-05-12胡志伟

胡志伟,肖 云

(南昌航空大学经济管理学院,南昌 330063)

低碳经济,是为缓解气候不利变化,依靠技术创新和政策措施建立的较少排放温室气体的经济发展模式,是低碳发展、低碳产业、低碳技术、低碳生活等一类经济形态的总称。它掀起省域发展环境的滔天大浪,省域低碳竞争战略该何去何从?

1 低碳经济与广义低碳业

低碳经济主要从以下途径作用于省域竞争:高碳出口产业、高碳战略产业、新能源与节能产业、低碳城市、碳交易(金融)。

美欧日未来可能设置以碳关税为代表的低碳壁垒,严重制约各省域出口。[1]高外贸依存度使各省域出口相关资本具有较强资产专用性,原本对美出口可缓解欧日过分的减排施压,但此路行将堵死,省域出口进而经济全局问题,就被捆绑在低碳经济轨道上。因此,省域要在低碳经济中前行,就有必要优先推动低碳出口。

发达国家欲为其先进的低碳技术设备开辟广阔市场,所以必然会向我国中央政府联合施压,要求强力推动低碳经济。

这主要会影响到四个方面:其一,高碳战略产业,指各省域高碳的支柱产业或主导产业,它们对省域竞争具有战略影响。根据有关文献,笔者整理出典型的高碳战略产业:煤炭、石油、火电、钢铁、有色金属、化工、建材、汽车、房地产。煤炭、石油是各省域主要碳源。火电、钢铁、有色金属(如电解铝、锌冶炼)、建材(如水泥、玻璃等)、化工(如汽油、烧碱、纯碱、黄磷、轮胎、电石等)是中间体,碳足迹通过它们传到汽车、房地产业等高碳产业,最后进入用户消费。其二,新能源与节能产业,其中新能源涵盖太阳能、风能、核能、地热能、海洋能、生物质能等领域。其三,低碳城市,指省域各城市通过低碳建筑、低碳交通、低碳消费、低碳政府采购、低碳准入等政策措施,降低城市碳排放量。其四,省域碳交易,指省域参加排放权交易的行为。

进一步来说,低碳化的高碳出口产业、低碳化的高碳战略产业、新能源与节能产业、碳交易(金融)业、低碳城市(可把低碳城市建设看作提供低碳服务的特殊行业)等五分支领域,可构成广义低碳业。

2 省域低碳竞争的核心区

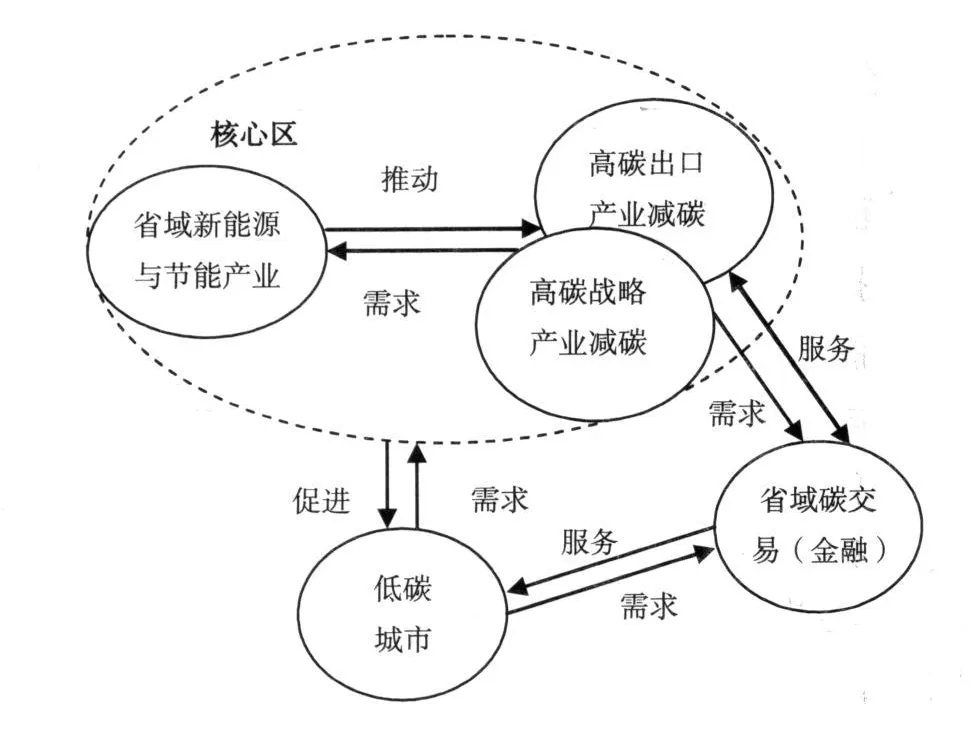

广义低碳业的五个分支具有密切的关联。高碳出口产业与高碳战略产业是省域经济的传统战略支柱。新能源与节能产业是战略新兴产业,是部分先发省域未来发展的重点,它推动前二者实现低碳转型,而前二者为新能源与节能产业提供需求空间。低碳城市需要省域高碳出口产业、高碳战略产业的减碳行为,需要新能源与节能产业的技术支撑。以上四方面属实体经济范畴,而省域碳交易(金融)属虚拟经济范畴,服务于实体经济的减碳行为,并成为部分省域金融业的新增长点,见图 1。

图1 五个分支联系与核心区界定

那么,省域低碳业竞争的核心区是低碳化的高碳出口产业、低碳化的高碳战略产业、新能源与节能产业,即图 1虚线框的区域。核心区判定来源于对从国际低碳制度变迁史的精细考察;而碳交易与低碳城市只属外围区。

低碳经济急先锋欧日不遗余力宣传低碳概念。1973年、1979年和 1990年三次石油危机,石油贫瘠的欧洲与日本深受其害。他们意识到石油帝国掐住了其能源命脉,于是积极开发新能源与节能技术,并使之产业化,大力推动高耗能产业节能改造,并推广城市节能。结果,他们化危为机,打造了非常强大的新能源与节能产业,并拥有了强大的低耗能工业。这些产业渴望巨大的国际市场。

历史转折点出现在 1991年 12月 25日,当苏联解体,美苏争霸谢幕,国际格局向多极化转型,前苏联威胁消失之后,欧洲与日本国际话语权大增。于是他们积极推动并促成 1992年 5月《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),走上了气候营销之路,2003年英国率先提出“低碳经济”概念。美众议院于 2009年 6月通过《美国清洁能源安全法案》,标志着欧日成功地将进退两难的美国正式拖入了新能源与节能革命之中。

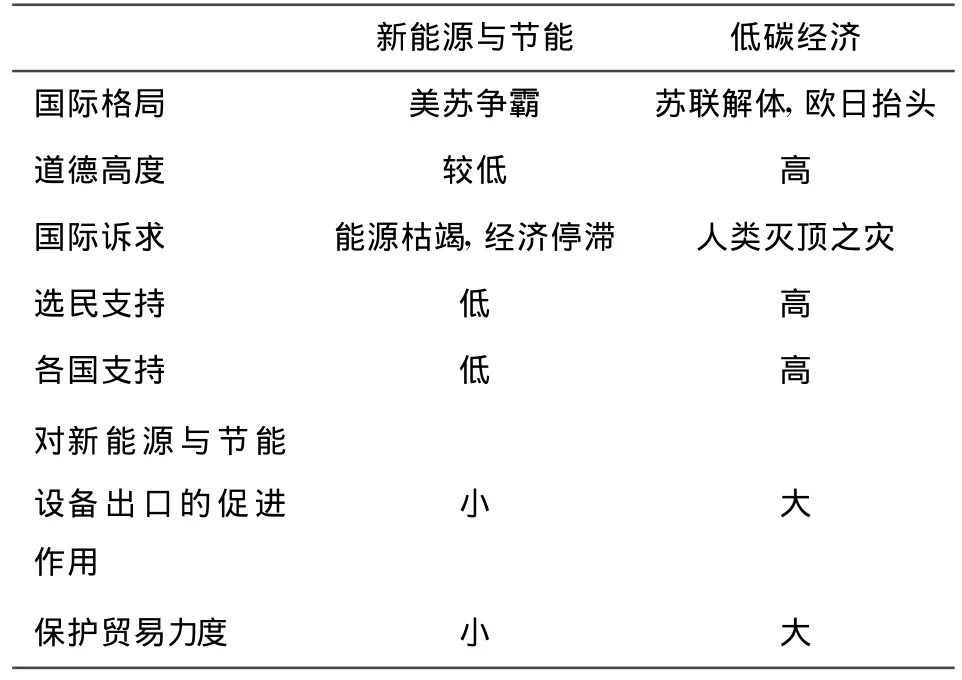

所以从历史可知,发达国家低碳口号中,其核心是能源革命。但他们为什么非要改弦更张用“低碳经济”口号呢(见表 1)?

表1 口号比较:低碳经济与能源革命

原因一,低碳经济比能源革命,有着更高的道德地位,从而具有更大的强制性。低碳经济的危机诉求是全球气候变暖会造成人类灭顶之灾。推行者占据道德的制高点,拒绝它就仿佛犯下谋杀全人类的弥天大罪。从而该议题在发达国家国内会赢得选民的广泛支持,在国际社会有异议的国家都成了众矢之的。而能源革命的问题,诉求的是能源枯竭,最严重不过就是经济停滞问题,不如低碳看似那么迫切,因此难以遏制不同国家、不同民众的不同声音。

原因二,低碳经济的更大强制性,帮助发达国家实现两大战略。第一,迫使发展中国家购买其新能源与节能设备。第二,通过碳关税等关税壁垒,抑制发展中国家的出口,转嫁从 20世纪末、21世纪初开始的西方老龄化将导致的长达几十年的消费冰河危机,从而实现奥巴马所谓“全球贸易再平衡”。显然,能源革命的口号,不如低碳概念那么容易推行不对称贸易政策。

总之,为了实现发达国家两大战略,低碳经济比能源革命具有更高的道德诉求与更大的强制性,从而被发达国家采用。简单说,低碳经济概念更有号召力与实用价值。

可是省域却应透过现象看本质。低碳经济竞争的战略落脚点为:其一,新能源与节能产业;其二,出口。所以低碳化的高碳出口产业、低碳化的高碳战略产业、新能源与节能产业,毫无疑问成为省域低碳业竞争的核心区。

如何看待碳交易(金融)与低碳城市?由发达国家相关国际组织推动的低碳城市,属于低碳概念营销环节,是手段而非主要目的。碳交易(金融)是其金融机构搭顺风车开发的金融衍生产品,只是众多金融创新中的一种,不具战略地位。[2]所以它们只属于外围区。

3 低碳创新扩散与省域 R竞争策略

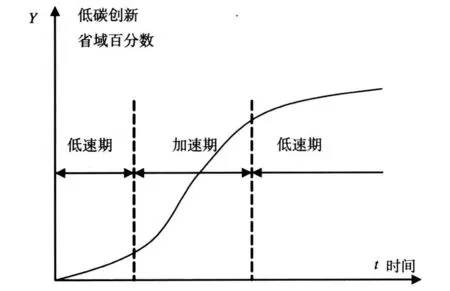

低碳创新扩散是指低碳创新的采用者在全国范围内从少数省域向其他省域扩散的过程。在曼斯菲尔德创新扩散模型中,它具有 S曲线特征,见图 2,反映低碳创新省域百分数随时间呈 S曲线变化的规律。即:Y=1/[1+exp(-d-bt)],其中 Y是加入低碳创新的省域百分数,d、b是常数,t是扩散时间。

图2 低碳创新扩散曲线

低碳创新扩散过程可以分成三个阶段。(1)低碳创新低速扩散期:创新方向不稳定,具有较大风险,较少省域投身其中,但成功的第一行动省域享有丰厚超额利润,并在日后的竞争中处于有利地位;(2)低碳创新加速扩散期:此阶段创新信息量大增,则创新风险相应减少,技术与制度日益完善,但仍有较大创新空间,加入低碳创新的省域数剧增,超额利润趋减;(3)低碳创新低速扩散期:随着潜在采用省域的数目减少,其扩散速度逐渐降低直至这一过程终止,超额利润趋于消失。

2003年英国白皮书《我们未来的能源——创建低碳经济》,率先提出“低碳经济”概念。2006年,世界银行《斯特恩报告》号召全球向低碳经济转型。算来至今低碳经济诞生不过短短 7年。目前,国际低碳与国内低碳创新处于低速扩散期,最大特征是创新方向的不确定性,此阶段省域竞争可采取 R策略。

生物种群繁衍有两种策略:一种是 R策略,即采取多产的方式,对每一个后代只做较小的物质与能量的投资。它适用于快速变化、不确定性强的环境,因为这种策略能保持弹性与机动性,充分把握机会;一种是 K策略,采取少量生产的方式,在每一次繁殖中,均会作物质与能量的最大投入。它适合变化缓慢而有规律的环境,此时可发挥其强大的竞争力。上述生物策略也可应用到省域低碳业竞争中。

在低碳创新低速扩散期,低碳业各分支的创新,无论技术还是制度上,都存在很大不确定性:技术方面,诸如新能源与节能技术、高碳产业减碳技术、碳捕获与埋存(CCS)技术等未来发展具有很大变数;制度方面,诸如碳关税在国际博弈中如何演变、国内碳交易(金融)制度等将来发展路径也扑朔迷离。所以省域在有所侧重的前提下,不妨在各领域都有所投入,在不确定性的黑箱中“干中学”,作好一定准备,以待捕捉最佳机遇,从而最终选择适合自己的优势领域,实现重点突破与跨越式发展。

4 省域低碳业竞争优势

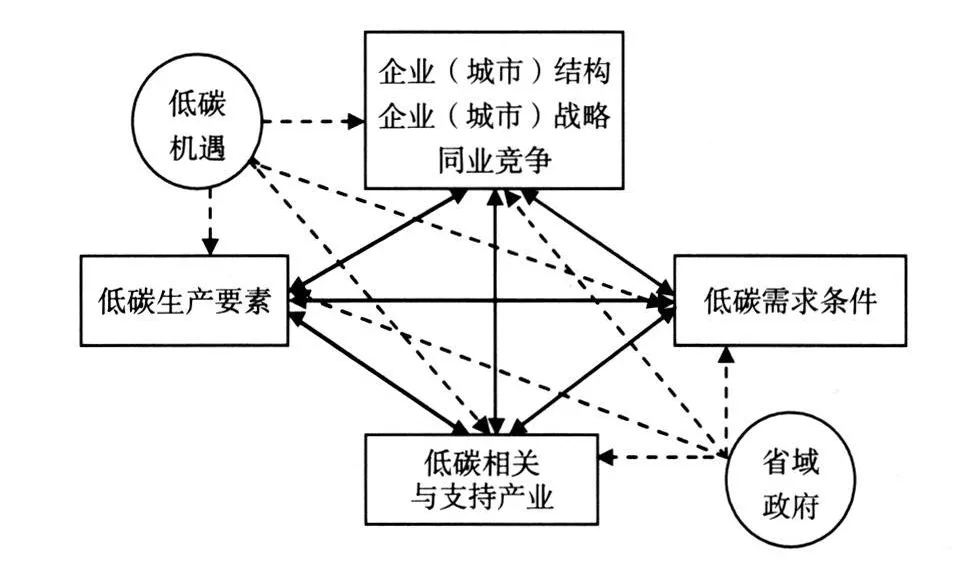

省域要在低碳经济中获得跨越式发展,就要打造广义低碳业的竞争优势。而这可从省域低碳竞争优势“钻石模型”中找到答案,见图 3。对省域低碳业竞争优势影响最大、最直接的四个因素是:低碳生产要素、低碳需求条件、低碳相关与支持产业及低碳企业(城市)结构、战略和同业竞争。它们构成低碳竞争优势的“钻石模型”。另外还有两个重要变量:低碳机遇和省域政府。从钻石模型可知,省域要赢得低碳竞争优势可采取如下战略。

图3 省域低碳竞争优势的钻石模型

4.1 构建低碳省域政府

(1)建立权威的低碳领导机制。省域政府应将原气候变化与节能减排工作领导小组职能扩充,变革成为低碳经济领导小组,由省部级正职挂帅,以此确保低碳政策的权威性与可执行性。(2)强化低碳执行力。尽快制定、颁布省域低碳经济中长期战略规划,将低碳经济列入“十二五”规划。省域统计、环保等部门应尽快建立碳排放监测体系,并严格考核;[3]综合利用法律、行政、媒体、舆论等监督力量促进低碳发展;从税收、信贷、政府采购等方面,对低碳行为给予正向激励,对高碳行为给予负向激励。

4.2 培育低碳高级要素

(1)建立以市场为导向、以企业为主体的产学研结合的技术创新体系。引进技术与自主创新相结合,着力培育有自主知识产权的低碳主导产品与核心技术。[4](2)实施低碳人才战略。吸引国内外专家、企业家参与低碳研发和创业,鼓励省域高校率先增设低碳产业、低碳金融、低碳城市等专业,以培养高级专门人才。(3)加大低碳科技投入,构建完善的低碳融资体系。

4.3 催生省域低碳需求

(1)以低碳文化催化低碳需求。鼓励学校设置低碳课程,培养青少年低碳观念;开展社区低碳文化活动;通过省域主流媒体传播形式活泼、寓教于乐的低碳节目;推动企业树立低碳经营理念,培养员工低碳意识;推行低碳政务理念;鼓励低碳文艺作品。上海世博会是个典型案例。“世博绿色出行”公交卡上打上“门票上所购买的 1吨碳来自四川省广元市”字样,从而使游客在交通消费中自然购买一定碳减排额,以此实现“碳抵消”;投入1 000辆新能源汽车;主题馆全部用 LED照明;并通过东方卫视、文汇报、解放日报等主流媒体广为传播低碳世博概念。(2)扩大并升级政府低碳采购。采购标准要严格;采购内容要反映国际需求趋势,从而促进本地低碳企业具有全国乃至国际范围的竞争优势。

4.4 提升低碳企业竞争力,并维护良性竞争

(1)促进低碳龙头企业做大做强,支持其跨地区、跨所有制兼并与联合。(2)对非公有企业进入低碳领域给予公平待遇,从而形成有活力的微观机制。(3)创造良好的竞争环境。致力于打破垄断和地方保护主义,打击不正当竞争。

4.5 打造广义低碳集群

(1)培育新能源与节能产业集群,缔结高碳战略产业、高碳出口产业低碳联盟,并使它们与碳金融业和低碳城市政府结成低碳网,从而获得规模经济、范围经济与网络效应。(2)主动对接国际低碳产业梯度转移,嵌入全球价值链,并力求不断创新与升级。(3)围绕核心低碳主业发展相关与支持产业,完善和延伸产业链,增强产业关联度。

“中国电谷—低碳保定”是个成功案例。中国电谷助推保定成为全国惟一可再生能源产业化基地,诞生了若干“中国之最”。2000年电谷优先吸引“电”字号项目入驻;发挥创业中心、科技园、火炬园孵化作用,扶持科技型中小企业;建设三大公共技术检测平台;与华北电力大学共建国内第一家可再生能源学院,建立博士后工作站;启动以国家开发银行为主体的金融平台。并助推保定成为2009年度“中国节能减排 20佳城市”,打造了著名的低碳城市品牌,实现了广义低碳集群的繁荣。

4.6 精准把握低碳业各分支核心战略

(1)省域高碳出口产业:争取第一行动优势。在以碳关税为代表的低碳壁垒高悬的利刃下,省域GDP对出口依赖度与出口风险成正比。2008年,出口占 GDP超过或接近 50%的省域依次为:上海(85.51%)、广东(78.70%)、江苏 (54.38%)、浙江(49.73%)。我国多数尤其是这些省域形成了大量与出口相关的配套性资产,其出口承受的低碳压力较大,需尽快实现出口的低碳化。[5]滞后省域会因不能及时适应国际游戏规则的巨大变化,而严重丢失出口份额,而在第一时间行动的省域,则会迅速填补后发者的市场空间,实现跨越式成长。

(2)省域高碳战略产业:适度先行,而非过于激进。由于中央与地方利益函数与约束条件不完全一致,若中央实施低碳制度的强制性不足,则地方政府可能利用信息不对称,以机会主义态度实施低碳制度。过度超前减碳省域,会因低碳技术标准不确定、时间的不确定等而造成大量沉没成本,在国内市场竞争中处于劣势;当然,过度滞后减碳又面临难以适应制度巨变、丢失国内市场份额的风险。因此省域最优选择是:适度先行,看中央推行低碳经济的节奏与力度,紧随政策变化,保持适度灵活性。

选取 31省域 2008年的 10项高碳产品(原煤、原油、发电量、钢材、有色金属、烧碱、水泥、平板玻璃、汽车、竣工房屋面积)指标数据。用因子分析法最终得出 31省域高碳战略产业的低碳压力排名,并进行聚类分析。可知江苏、浙江、广东、山东、河南构成低碳综合压力第一集团,压力最大。甘肃、青海、海南、西藏构成低碳综合压力第三集团,压力最小。其他省域处于低碳综合压力第二集团,压力居中。各省域可据自身低碳综合压力位次,决定相应低碳发展战略,这更有助于其战略力度与节奏的选择。

(3)省域新能源与节能产业:快速进入。新能源与节能产业在世界主导力量推动下,将形成巨大的全球市场,这给各省域巨大的发展空间。此领域的战略关键是“快速进入”,因为该产业已进入快速发展期,产业门槛正悄然提高。2009年各省域新能源规划掀起热潮,十七八个省域把新能源作为产业发展的领头羊,对此 2009年 9月国务院发 38号文件,认为多晶硅和风电设备产能过剩,需及时调控。虽因部委间有重大意见分歧,中央态度作了较大调整,转而支持两行业继续快速发展,但毕竟该文件发出了即将提高门槛的信号。

(4)省域低碳城市:节能为核心。各省域发展低碳城市的动机包括:其一,突破能源瓶颈,当电荒、油荒发生时此动机更为强烈;其二,扶持本地低碳企业发展,若本地市场足够大尤其如此。低碳先发省域的城市倾向于设立严格的低碳产品准入标准,从而对本地低碳产品形成绿色保护。省域低碳城市竞争应以节能战略为核心,这抓住了国际低碳博弈的本质,也是省域可持续发展的基石;另外,将低碳概念与打造城市群结合,从而争取更大的项目空间,如 2010年 4月湖南已率先将长株潭城市群申报国家首批低碳城市群试点;再者,部分省域可借助外力(如世界自然基金会 WWF)开展城市低碳营销,打造城市名片,如上海与保定在 2008年成为世界自然基金会的合作试点城市。

(5)省域碳交易:择机储备碳排放权。部分省域提出靠出售碳排放权来拉动 GDP的说法不切实际。因为《京都议定书》第一承诺期 2012年到期后,我国减排压力必然越来越大,碳交易收入终将成为净支出,相应省域碳交易收入终将变成负数。而且,碳排放权的期货价格,长远来看会大幅升值,省域如今天贱卖,未来必将付出数倍甚至数十倍的代价。所以,各省域理性的碳交易策略是:在恰当时机,低价买入并储备碳排放权,供后继发展使用,而非一味强调扩大碳排放权卖出收入。恰当时机,是指我国减排责任大增,而国内即将建立碳交易所之际。

[1] 赵玉敏.低碳经济的约束、挑战和机遇[J].国际贸易,2009(11):31-36.

[2] 曾刚,万志宏.国际碳金融市场:现状、问题与前景[J].国际金融研究,2009(10):19-25.

[3] 庄贵阳,谢倩漪.低碳经济转型的国际经验与发展趋势[EB/OL].(2009-12-11).http://www.china.com.cn/international/txt/2009-12/11/content 19050525.htm.

[4] 黄栋,李怀霞.论促进低碳经济发展的政府政策[J].中国行政管理,2009(5):48-49.

[5] 夏先良.碳关税、低碳经济和中美贸易再平衡[J].国际贸易,2009(11):37-45.