辽以释废:少数民族社会视野下的佛教

2010-05-11陈晓伟

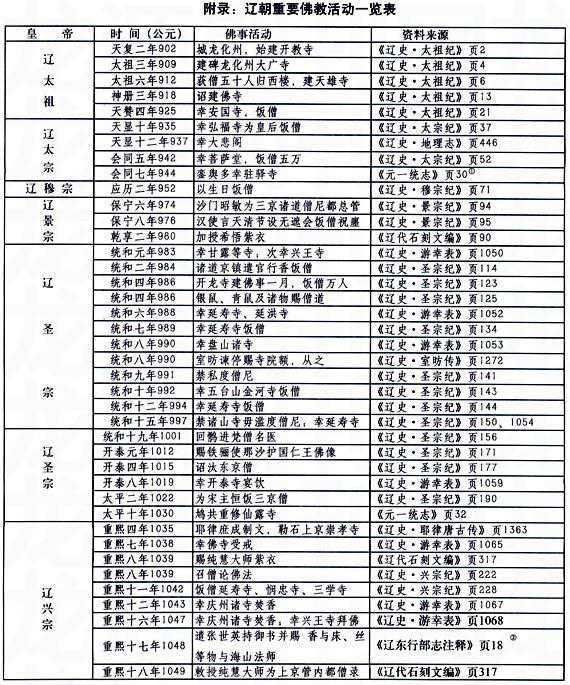

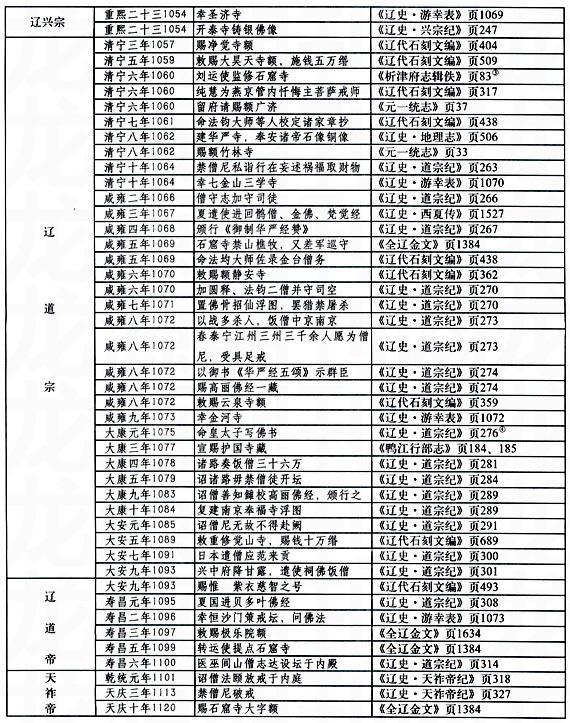

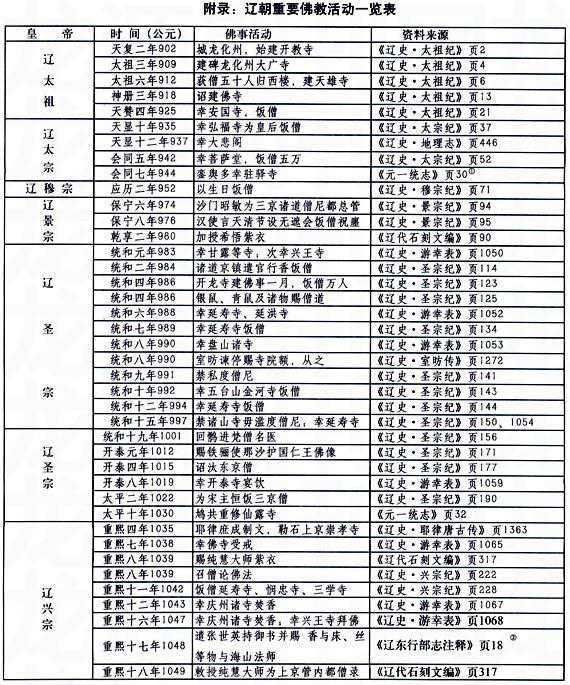

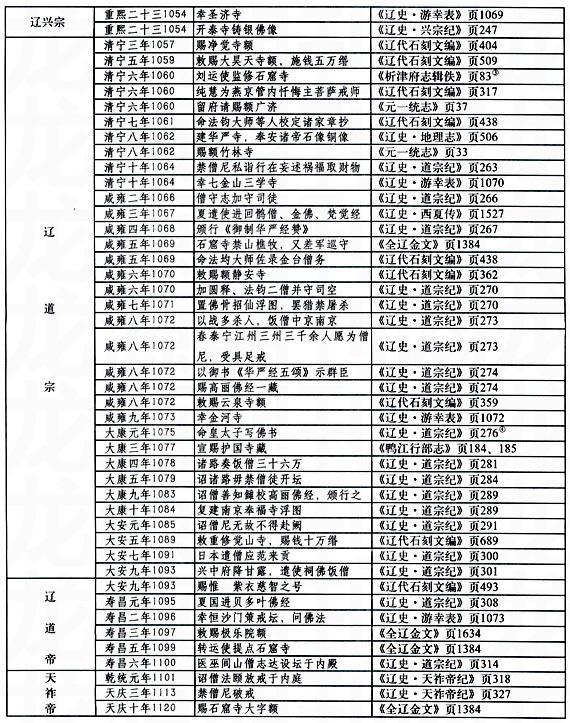

在中国佛教史上,辽朝是一个重要的发展阶段。又因辽朝为少数民族建立的政权,佛教在这个社会里呈现出与汉族王朝不同的特点。20世纪以来,辽金史研究领域关于佛教探讨成果颇多,尤李的《辽代佛教研究评述》一文作了全面的回顾和总结。而本文所关注的焦点即“佛教”与

“社会”关系,力图把佛教纳入多元的民族社会视野下考察。

关键词:辽以释废契丹族佛教社会

作者:陈晓伟,1983年生,北京师范大学历史学院07级硕士研究生。

一、少数民族与佛教之渊源

辽朝数年间便亡于女真族,一百多年后,时在潜邸的元世祖忽必烈与汉人张德辉谈及治乱之道时,云“辽以释废”。后人把契丹亡国的原因全部归咎于佞佛,虽有些言过其实,不过有辽二百余年,佛教确曾对这个少数民族政权产生了极大的影响。可以说,这种影响涵盖诸多层面:在政治上,僧人受到无比尊崇;在民间社会,寺院香火鼎盛,在文化方面,有《契丹藏》的雕刻及房山石经的继修。毫不夸张地说,佛教与契丹族政权的存在和发展息息相关,而二者的亲密程度,恐怕令历史上任何一个王朝都望尘莫及。

需要强调的一点:佛教在辽代社会的流行显然不同于其他的汉族王朝,即这一政权的主导者是契丹族,因此有必要追溯契丹开国以前,佛教与其他少数民族的历史渊源。这无一例外首推鲜卑族,《魏书·释老志》云:

及神元与魏、晋通聘,文帝久在洛阳,昭成又至襄国,乃备究南夏佛法之事。太祖平中山,经略燕赵,所迳郡国佛寺,见诸沙门、道士,皆致精敬,禁军旅无有所犯。帝好黄老,颇览佛经。

在北魏时期,拓跋氏统治者在武周山进行大规模造像运动,形成了今日的云岗石窟。10世纪以降,雄踞于北方草原的契丹族,亦为鲜卑一系,会同四年(941)《耶律羽之墓志》曰:“公讳羽之,姓耶律氏,其先宗分佶首,派出石槐,厉汉魏隋唐已来,世为君长。”石槐即2世纪中叶鲜卑大联盟首领檀石槐。族缘关系的承继,自然也传递着民族文化因子。唐天复二年(902),耶律阿保机“城龙化州于潢水之南,始建开教寺。”成为辽朝兴置寺院的滥觞。契丹统治者对中原及渤海地区随后的军事征服中,俘获了为数众多的僧尼,临潢府“城南别作一城,以实汉人,名日汉城,城中有佛寺三,僧尼千人。”

事实上,辽太祖与臣工们一次谈话颇能说明问题,太祖问曰:“受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”除皇太子耶律倍外,大臣“皆以佛对。”由此可见,虽在辽初,佛教就在社会上得到了普遍认可。据史料记载,辽代皇帝以“饭僧”为形式的佛教活动繁多,境内寺院丛生。这种情况为宋人所亲见,颇令其感到意外。如元符三年(寿昌六年1100)冬,权吏部尚书陆佃为契丹使节,见到“北虏崇释氏,故僧寺猥多,一寺千僧者比比皆是。”契丹统治者之所以如此崇佛,日本学者野上俊静认为:

契丹建国后,为了确立中国式的君主专制权,而打破了原来的氏族制,并引入超氏族的带有普遍性的宗教,与其相适应的,就是佛教。又因,建国当初的急务之一是发展契丹内地的经济和文化。这一目的被多数汉人平民所实行了,在他们的移居地点建立寺院,让汉人僧侣居住,这有助于安抚和收揽人心。此外,也是为了谋求境域内各族的融合,主要是契丹人与汉人的融合,为此目的而采用超民族的佛教,想必会带来好的结果。

诚如野上氏所言,佛教作为一种外来的宗教形式,并不注重民族差异,这显然与契丹族的统治意图相契合,或是因契丹族作为异族,入统中原汉地,而佛教亦为异域的产物,二者旨趣相同。同时,作为异族宗教的佛教素来在汉人中间有着广泛的信仰基础。鉴于此,辽朝统治者对佛教倍加尊崇,推行于新获取幽云汉地和境内的汉族聚居区。从而,使这一宗教成为契丹人和汉人及各个民族共同的精神纽带。相比之下,而旨在区分华夷有别的道教,显然不被契丹统治者所采,陆游《家世旧闻》载:楚王陆佃“问(耶律成):‘道观几何?曰:‘中京有集仙观而已。以知北虏道家者流,为尤寡也。”从释、道两教的接受程度可以看出,契丹统治者推行佛教的初衷就是为了消除民族隔阂,稳定统治基盘。辽朝前期的实践证明,这一统治策略收效甚大,吸附了众多的汉人能士,使国家逐步走向强盛。但到了后期,这种手段已运用到极致,或者背离其根本意图,于是契丹族的民族性格逐渐被佛教“安于现世”、“求于安乐”的世界观所消解和湮没,最终撼动了统治根基。

上述即为佛教在契丹政权下呈现出的总体特征。欲要对少数民族社会的佛教状况及金末元初“辽以释废”说法有一个全面而深入的认知,势必以“佛教与社会”作为考察的重心,探析二者的互动关系。

二、辽代佛教的发展轨迹

坦率地说,在古代社会统治阶层占有绝对的主导权,与之相对的则为社会下层民众,他们在某种程度上是统治者意志(确切点说是政策)的附和者和适用者。于佛教而言,更能凸显这一特点。笔者认为,辽代之所以形成佞佛之风,一则为国家政策的因素,二则为民间信仰使然。因此说,把佛教作为问题中枢,着眼于“上层”与“下层”的双向考察,更有助于深化对民族社会的认识。

如前文所分析的那样,辽人立国之初,佛教态度甚明,即鼓励与扶植。如太祖三年夏四月乙卯(909),“诏左仆射韩知古建碑龙化州大广寺以纪功德。”如果说,唐天复二年在龙化州建立开教寺仅为了安置僧人的需要,徒具象征意义,或者流于外在的形式。那么,此次建功德碑于大广寺,则是耶律阿保机首次以契丹国第一任统治者的身份与佛教(寺院)发生接触,这一举动意味着契丹人并不排斥佛教。尔后,“太宗援石晋主中国,自潞州回,入幽州,幸大悲阁,指此像曰:‘我梦神人令送石郎为中国帝,即此也。因移木叶山,建庙,春秋告赛,尊为家神。兴军必告之,乃合符传箭于诸部。”其所谓于“木叶山建庙”,即指永州兴王寺菩萨堂,寿昌六年《圆慧大师墓碑》曾提及此寺。更有深意的是,辽太宗把白衣观音尊为家神之后,“于拜山仪过树之后,增‘诣菩萨堂仪一节,然后拜神。”而新增之礼节“非胡刺可汗之故也。”这说明,耶律德光对契丹族传统的祭拜仪式和宗教信仰加以更变,融入新的内容,即引入佛教。这标志着契丹社会宗教形式出现了多元化倾向,而佛教即为其中之一端。

而至辽兴宗时期上述这一情况发生了质的转变,兴宗“先有事于菩萨堂及木叶山辽河神,然后行拜山仪,冠服、节文多所变更,后因以为常。”也就是说,至此时以菩萨堂为表现形式的佛教信仰获得了与契丹社会犹如神祀般“祭山仪”相埒的地位,或有超越之势。这一史实可以得到印证,据《辽史·游幸表》记载,重熙十六年(1047)十一月,兴宗“幸兴王寺拜佛。”戊寅曰,“祠木叶山”。而在现实社会,兴宗与前朝的几位皇帝相比,“尤重浮屠法,僧有正拜三公、三师兼政事令者,凡二十人。贵戚望族化之,多舍男女为僧尼。”《契丹国志·马保忠传》亦云:“时朝政不纲,溺志浮屠,僧至有正拜三公、三师者,官爵非人,妄有除授。”(2)兴宗时期,僧人地位之高是毋庸置疑的。如僧人郎思孝,因其“行业超绝,名动天下。当辽兴宗时,尊崇佛教,自国主以下,亲王贵主,皆师事

之。尝锡大师号曰:‘崇禄大夫守司空辅国大师。凡上章表,名而不臣。”由此见之,辽兴宗意在抬高僧人地位,表达对佛教的有力支持,从而完成了白辽初以来佛教政策的最终定向。

继辽兴宗之后的道宗皇帝可谓是一个虔诚的佛教徒。 《全辽文》卷二《银佛背铭》曰:“白银千两,铸二佛像,威武壮严,慈心法相。保我辽国,万世永享,开泰寺铸银佛,愿后世生中国。耶律弘基虔心银铸。”宋人苏辙出使辽朝,归国后上本朝皇帝的Ⅸ论北朝政事大略》曰:“北朝皇帝好佛法,能自讲其书。每夏季辄会诸京僧徒及群臣,执经亲讲。”参《续资治通鉴长编》之记载:元祜四年八月癸丑宋方遣翰林学士苏辙为贺辽国生辰使。那么,此时在位的契丹皇帝为辽道宗。可以说,道宗皇帝在佛法上有着很高的造诣,如成雍八年(1072)七月丁未,“以御书《华严经五颂》出示群臣”。大康元年(1075),道宗还“命皇太子写佛书。”据《辽史》及其他史料可知,道宗所从事佛教活动的为辽历代诸帝之最。元朝史官对其如是评价云:“一岁而饭僧三十六万,一日而祝发三千。”笔者认为,道宗承继了兴宗确立的佛教优抚政策,并将其推到顶点。

综上而言,在辽立国之初,契丹人正面临着由民族到国家的转型,为了确立和稳定其统治,决策者势必要采取有效的措施来牢固辖下各个民族,尤其是居于人口多数的汉民族。因此,佛教作为各族共同的心理纽带发挥着重要精神凝聚作用。正如刘浦江先生所分析的那样,

“迄太祖之世,契丹统治者对于佛教只有利用而无信仰可言”。辽太宗仅是佛教政策过渡者,他继承了太祖以来宽容的宗教政策,最重要的是把白衣观音尊为家神,从而突破了契丹原始宗教信仰,混入新的元素。但笔者认为,在这方面,太宗实施的程度和力度还是有限的,仅“拜山仪过树之后”,增“诣菩萨堂仪”一节。而真正将佛教纳入国家信仰层面的是辽兴宗,他先拜“菩萨堂”次“行拜山仪”之转变,则彻底打破了契丹固有宗教信仰模式,实实在在的把佛教提升到相当高的地位。而道宗皇帝更是亲历亲为,促使佛教达到全盛。而到天祚一朝,社会佛教化程度继续加深。

三、社会卵翼下的佛教寺院及僧人

如上所言,契丹一朝的宗教政策异常宽松,这就为佛教传播和发展提供了绝佳沃壤。兹以晋北地区为例,即呈现出“寺院之多,分布之广,规模之弘壮”的区域特色。整个社会之中,上至王公贵族,下到百姓黎民,总体上对于佛教趋之若鹜。

首先表现为,契丹贵族上层对佛教异常尊崇,慷慨捐施寺院。例如燕京吴天寺的兴建,即能说明这一问题。

清宁五年(1059),大驾幸燕,秦越长主首参大师(指妙行大师一笔者注),便云弟子以所居第宅为施,请师建寺(指吴天寺一笔者注)。大率宅司诸物

竭,永为常住。及稻畦百倾,户口百家,枣粟蔬园,井□器用等物,皆有施状。奏讫,准施。又□□□择名马万匹入进,所得回赐,示归寺门。

不料秦越大长公主薨变,懿德皇后为母酬愿,又施钱十三万贯之巨,作为营建佛寺的专款。同时,此举也得到了辽道宗的鼎力支持,遂“施五万贯缗以助,敕宣政殿学士王行己领役。既成,诏以‘大吴天寺为额。额与碑皆道宗御书。”燕京竹林寺的建立过程与此类似,清宁八年(1062),“楚国大长公主舍诸私第,剙厥精庐。奉勒以竹林为额”。诚如太平五年《广济寺佛殿记》所云:“然得富庶倾心,溢袖盈襟,奉财施之如林,宾寮率已,连铖继轨,赉俸给之若市。”毫无疑问,贵族及巨贾们的捐施之举,使佛教获得了赖以生存和发展的物质基础,结果是“凡民间建立佛寺,糜弗如意”。

统治者给予寺院利益以无微不至的关怀,在政策上予以倾斜,敕赐寺院和僧人特权。例如,寂照大师深得道宗皇帝宠幸,被召至禁中,“廷访移晷,仍赐紫方袍”。皇帝对其修行之所——龙福院,“特敕有司,山门林麓,禁其樵苏。”很自然,寺院享用着政府的恩泽,保有大量田地。如缙阳寺,因“兴宗皇帝偶因巡幸事”,“赐号日缙阳”,“次至今上睿孝皇帝于清宁年,追思往事,驾幸于(下缺)田之意”,所得土地和园林甚多。详目如下:

因此前后并□□□敏具(下缺)顷六十亩,浮图子地一段十亩,次北一段二十亩,又次北一段二十亩。中间□寺主施二十亩。南道北一段,□□二十亩,北道北一段,□□□(下缺)土共□□□西至涧□至官道。山东葛家峪地一顷。东至涧,南西至张化,北至山顶。□□地一顷二十三亩(下缺)家坎地三十亩,四至怀霍。崔家安地一顷二十亩,东至山,南至道,西北至翟公谅。中山□□一□二十亩(下缺)可言,南至吕广倪,西北至道。林墓地四十亩,东至贾守谅、南至墓,西至翟公谅,北至道。坊子□地三十□(下缺)道,南至翟嘉进。次道西一段六十亩,东至□□于可言,西至张守仁,北至道。次北一段四十亩,东至张守仁,南至□(下缺)韦谦让。次东北地□□□□□□东□,西至道,北至□懿。次北一段四十亩,东北至道,南至崔□,西至河。次道□(下缺)四十四亩。

这则史料详细叙述了缙阳寺的田产,其富足程度可见一斑。正是因有着如此雄实的财力,该寺除去绘饰建筑和日常开支,“尤有余积,仍每年僧二百人,迄今二十余年,未尝有(下缺)粟一千硕。”所以说,“厥外井有甘泉,地多腴壤,间栽珍果,棋布蔬畦,清风起兮绿干香,细雨霁红葵茂”的景象,可谓是辽代寺院经济繁荣的真实写照。

其次表现为,辽代大族世俗社会专研佛学,佛事活动繁多。契丹人在佛学研究方面,道宗皇帝堪为一典型。前揭文指出,他精习佛法,“能自讲其书”。此外,寿昌元年《永清公主墓志》铭文记载,大辽永清公主次子咳,“内富聪明,外扬风彩,教明五□,字晓三体。见事则闻一知十,能以至孝思亲。尤精浮图氏之宗旨,常以读《花严经》为意。”其女师姑,“素禀贞贤,有大丈夫器节,加以好习理性,多以《金刚圆觉经》属于贵念。”而汉人在佛教信仰上,当以王泽一家为最。王泽本人“素重佛乘,淡于权利”,在佛法方面也颇有造诣。尤其是,“自夫人疾殁,迨越十稔,继室无从,杜门不仕。惟与僧侣,定为善交,研达性相之宗,熏练戒慧之体。间年看《法华经》千三百余部,每日持《陀罗尼》数十本。全藏教部,读览未意。”足可见,王氏钟情于佛法已达到如痴如醉的境地。除此之外,他的家人也虔诚向佛,王泽的“继亲仇氏,慕崇觉行。落发为尼”。其妻李氏“近于佛乘。净信三归,坚全五戒。清旦每勤于焚祝,常时惟切于诵口。”三女之中,“长法微,出家,受具戒,讲传经律。”“次崇辩,亦出家,诵全部莲经,习讲经律。”上述诸多实例说明,自辽初以来推行的崇佛举动得以奏效,不论佛学研究,还是宗教信仰均为人们欣然接受,其中既有契丹族也有汉族。

谈及辽人的佛教活动,笔者曾注意到,《佛顶尊胜陀罗尼经》及刻造经幢广泛流行于这一时期,说明了唐以来密宗在当时社会延传下来。除了镌刻“佛顶尊胜陀罗尼经幢”外,涿州房山石经的继刻,则为辽代佛教的标志性活动。关于涿于州刻经始末,清宁四年,涿州白带山云居寺东峰续镌成《四大部经记》曰:

先自我朝太平七年,会故枢密直学士韩公讳绍芳知牧是州。因从政之暇,命从者游是山,诣是寺,陟是峰。暨观游间,乃见石室内经碑,且多依然藏伫。遂召当

寺耆秀,询以初迹,代去时移,细无知者。既而于石室问,取出经碑,验名对数。得正法念经一部,全七十卷,计碑二百一十条。大涅盘经一部,全四十卷。计碑一百二十条。大花严经一部,全八十卷,计碑二百四十条。大般若经五百二十卷,计碑一千五百六十条。

隋唐以降石经的重现,引了韩绍芳注意,遂“以具上事,奏于天朝。”因圣宗皇帝“留心释典”,对佛教事业较为重视,“暨闻来奏,深快宸衷。乃委故瑜伽大师法讳可元,提点镌修。勘讹刊谬,补缺续新。”重熙七(1038),兴宗“于是出御府钱,委官吏

之。岁析轻利,俾供书经镌碑之价。仍委郡牧相永提点,自兹无分费常住,无告藉檀施,以时系年,不暇镌勒。”清宁间杨遵勖和梁颖二人“奏闻道宗皇帝,赐钱造经四十七帙。”按《四大部经记》记载,“自太平七年至清宁三年,中间续镌造到大般若经八十卷,计碑二百四十条,以全其部也。又镌写到大宝积经一部,全一百二十卷,计碑三百六十条,以成四大部数也。都摁合经碑二千七百三十条。”此后,诸多官员和民间百姓又不断刊修续凿,至辽末石经数目斐然。

在民间佛事更是兴盛一时,或富足的官员,或寻常百姓出于对佛教的信仰,广延僧人,持经念佛。现宁城辽中京博物馆存有一块成雍七年《佛事碑》,其中记载显贵萧闛去世后,家人请寺院众僧人为其超度亡灵的盛况,记文如下:

……将军顷逝自来资笃去灵功德具项开……生天道场一个月,斋僧四百人开梵……日持陀罗尼并诸真言二万一千……佛名七万□,已上功德男勒钵里。……僧五百五十人看读经、律、论一千四百六十部……百六十五帙。公道场三昼夜,斋僧四十人……三卷计七遍。持陀罗尼并诸真言一百八十六……次陀罗尼并诸真言并佛菩萨名号计一百七十……一千八百四十遍。已以功德弟阐,疏通场七昼夜、斋僧九十八人、持诵诸经四帙计六十遍、持大悲心四十九遍、诸佛名号三万□,以上功德大王乙里娩疏。

河北张家口市宣化区的《张世卿墓志》记载:

每年四月二十九日,天祚皇帝天兴节,虔请内外诸僧尼男女邑众,于园内建道发场一昼夜。具香花美馔,供养斋设,以报上方覆露之恩。特造硫璃瓶五百双,自春泊秋,系日采花,持送诸寺。致供周年,延僧一万人。及设粥济贫,积十数载矣。诵法华经一十万部,读诵金光明经二千部,于道院长开此经及菩萨戒讲。建大院一所,州西砖塔一坐,高数百尺。彫镂金刚、梵行、佛顶、高王常、清净、灵柩、赤松子、中诫经、□□人福寿论、诸杂陀罗尼,举常印施,及设诸乐。

通过上述两则史料,可窥见当时佛事之宏大规模。很显然,这些法事带有世俗功利色彩——灭罪与度亡,但从侧面说明佛教及其相关活动为时人所热衷。

第三表现为,僧侣集团成为一特殊群体,得到社会礼遇。如上文,兴宗时期“官爵非人,妄有除授”,僧人有的拜为“三公”和“三师”;或其他材料所见,僧侣被授“崇禄大夫”、“守司空”、“守司徒”等职。笔者认为,兴、道两朝僧人虽然无缘政治,仅以“三公”“三师”入见,但凸显非同一般的社会地位。活动在辽朝后期的鲜演大师,是最为明显的一例。清宁五年(1059),鲜演“未及弱龄,试经具戒,擢为第一。”后因“声名日益”,与秦楚国大长公主为善友。“周载之余,声闻于上,特赐紫衣、慈惠德号。自尔名驰独步,振于京师。偶遇道宗幸燕,有通赞疏主特具荐扬。”伴随在道宗皇帝左右,“常以冬夏,召赴庭阙,询颐玄妙,谋议便宜。唯师善于敷扬,协于听览。”所以,鲜演获有极高的政治待遇。天庆八年《鲜演大师墓碑》云:

大安五年,特授圆通悟理四字师号。十年冬,奏系兴中府兴中县。寿昌二年,迁崇禄大夫、检校太保。……逮于今主上,眷兹旧德,锡尔新恩。乾统元年加特进阶、守太保。六年,迁特进、守太傅。首荫门人,亲弟兴操紫衣二字师号,兴义紫衣、崇禄大夫、鸿胪卿,兴密、兴智、兴祚紫衣德号,其于承应者罔算也。次荫俗弟日亨,左承制、兼监察御史,俗侄永晟,礼宾副使、兼殿中侍,次俗侄永安、永宁并在班祗候。至于乾统四年,其父迫封太子左翅卫校尉,其母迫封弘农县太君。当此之时,缁徒爵号,庆萃一门;俗眷身名,光生九族。

其他如,纯慧大师在重熙八年(1039),“有诏赴阙,兴宗皇帝赐以紫衣。”道宗时期,“乃恩加崇禄大夫、检校太保。次年,加检校太傅、太尉。”清宁六年(1060),“銮舆幸燕,回次花林。师坐于殿,面受燕京管内忏悔主菩萨戒师。”还有,非觉大师、法均大师、契丹人妙行大师等高僧,均以修行卓著为皇帝青睐不已,获有崇贵的地位。

综上三点表现,笔者认为,佛教、寺院、僧人之间为紧密关联的一体,只是展现了事物的不同侧面。社会(包括统治者和各个阶层)优抚佛教,必然催生寺院经济的膨胀,也为僧侣集团发展提供了必要条件。道宗为代表的契丹皇帝出于对佛法的喜好,频繁地接见僧人,与他们清谈佛法,无疑助增了僧侣的权利。又诸如饭僧、开坛设戒等一系列佛教活动,势必给国家的财政造成重负。因此,兴宗、道宗、天祚三朝佛教兴盛,导致的结果——寺院过滥、僧人数量的剧增,在其背后潜伏着深深的贻患,预示着政权与民族的危机。

四、佛教与日常生活

由上文分析可知,至辽中后期,佛教已经在整个社会获得稳固的地位。进而,佛教与社发生了紧密的关系,使佛教因素深刻影响到人们日常生活诸层面。

首先,僧俗同乐,辽人的佛诞节。在契丹的岁时杂仪中,农历四月八日有“佛诞节”。既是世俗社会的重要节庆,又是僧人纪念佛祖诞生的庆典,可谓是热闹非凡:

凡水之滨,山之下,不远百里,仅有万家,预馈供粮,号为义仓。是时也,香车宝马,藻野缛川,灵木神草,艴赫芊绵,从平地至于绝巅,杂沓驾肩,自天子达于庶人,归依福田。维摩互设于香积,焉将通戒于米山。面丹□者,熙熙怡怡,谓□阁于斯。俯清流者,意夺神骇,谓殑伽无碍。醵施者,不以食会而由法会。巡礼者,不为食来而由法来。观其感于心,外于身,所燃指续灯者,所炼顶代香者,所堕岩舍命者,所积火焚躯者,道俗之问,岁有数辈。噫!佛之下生,人即如是。

按上则材料出自应历十五年《重修范阳白带山云居寺碑》,所记应该世间为燕京地区及周边乡野庆祝佛诞日的情况。在辽朝的京府及诸州,人们“各用木雕悉达太子一尊。城上舁行,放僧尼、道士、庶民行城一日为乐。”同时,一些信徒还在当日举办诵经法会等活动,寿昌四年《易州兴国寺太子诞圣邑碑》记有这一盛况,“公讳楷,常思诞圣之辰。拟兴供养一身,虽谨欲利多人。继年于四月八日,诵经于七处九会。或赉持于缯盖幢幡,或备其香花灯烛,或歌声赞呗,或尽理归依。”从中不难想象,佛诞之日僧俗同乐的盛况。这也说明,佛诞节已经成为百姓日常节日习俗,也是百姓生活中不可或缺的一部分。

其次,僧俗互助,千人邑的兴起。唐以来,百姓结社渐趋于寺院结合,至辽代,民间出现一种僧俗共建的组织,日“千人邑”。其成立的目的甚为明确,如《金山演教院千人邑记》云:“为报四种之恩,遂结千人之友,念为佛邑。每会称念阿弥陀佛为号。庶尽此报,同生极乐世界,是其愿也。” 通常情况下,该组织“结一千人之社,合一千人之心。”

“春不妨耕,秋不废获,立其信,道其教,无贫富后先,无贵贱老少。”正如重熙十一年《石龟山遵化寺碑》所云:

越县俗于百里,萃邑社于千人。女或绩以或蚕,□以承筐之□。男若商而若

贾,奉以在橐之资。工口口以献能,农辍耕而舍力,妙因天假,信施日增。可见,这一社邑集合千人之力,形成有序的组织。成员的因职业不同,承担着各异的任务,倾其所能,为千人邑服务。总体来说,彼此的地位是平等的,没有尊卑之别,互相协助。

一般而言,千人邑诸成员会推举邑社内有名望,或负有善行的士绅担任邑长,或日“邑首”。《易州兴国寺太子诞圣邑碑》曰:“爰有邑长,家习十善,世踵五常,博识多闻。矜孤愠寡者,则刘公焉。”从而,使其担当领导和维系邑众之责任。每个千人邑系因所从事的佛教活动不同,而名称各异。如涿州云居寺的供塔灯邑:

是时有寺僧文密。与众谋议,化钱三万余缗,建塔一坐。砻砖以成,中设啐容,下葬舍利,上下六檐,高低二百余尺,以为礼供之所。是以灯邑高文用等,与众誓志,每岁上元,各揆己财,广设灯烛,环于塔上,三夜不息。从昔至今,殆无阙焉!而后有供塔邑僧义咸等,于佛诞之辰,炉香盘食,以供其所。

天庆十年《永乐村感应舍利石塔记》,出现了“赢钹邑”、“念佛邑”、“螺钹邑”等三个不同的邑社。而不同邑社之间,或由于某些佛事而相互合作协调,从而能打破了先前固有的组织模式。

第三,契丹人名字与社会习俗中的佛教因素。契丹人的名字是一件饶有趣味的议题,刘浦江教授在探讨辽代佛教兴盛于社会问题时,对契丹人的姓名分析后发现,许多契丹皇族和后族的名字都与佛教有关,如“和尚”、“僧”、“观音”等字常出现其中,显然都是具有佛教意义的。刘浦江教授得出结论之史料基础,是《辽史》及契丹贵族的墓志。而在契丹统治的腹地今内蒙古巴林右旗出土的《黑山崇善碑题名》,详细记载社会的基层组织,且附录了上千个普通民众的名字,尤有考察价值。碑文虽有一些诸如“僧”、“佛”、“观音”等佛教语名,如李和尚,教坊寨的男十佛奴、和尚,南□务的张和尚、张小和尚,西寺家庄的和尚娘娘、西麦务的宅五戒,赵家寨的宫和尚等。上述不足十余个佛教人名,与碑具列的千余人名相比,所占比例微小。同样,清宁四年《显州北赵太保寨自山院舍利塔石函记》列有数百人名,而佛教语用名也不多,其情况与《黑山崇善碑题名》大致相似。可见,辽代上层社会比下层更热衷于取用佛教语名,不能不说佛教在社会中的普及程度存有阶层差异的。

佛教对于人们的习俗,产生了极大的影响。在风俗上,佛教因素对于女性浸染更为明显,影响到了辽代妇女的衣着服饰、生活饮食。其中最为典型的一例,就是在辽朝妇女中广泛流行的“佛妆”。何谓“佛妆”?宋人张舜民对此曾有提及,“北妇以黄物涂面如金,谓之‘佛妆”。《能改斋漫录》卷二《事始》佛妆条曰:“张芸叟使辽录云:‘胡妇以黄物涂面如金,谓之佛妆。予按,后周宣帝传位太子,自称天元皇帝,禁天下妇人不得施粉黛;自非宫人,皆黄眉墨妆。以是知虏妆尚黄久矣。”张舜民在“语录”中特意提及辽妇之佛妆,于宋人而言,显然是为异闻。这说明,这种本源于中土的化妆方式(佛妆)不见于或鲜见于宋朝。它的流行,或与辽人地处“苦寒”气候条件有着一定的关系,同时,也在某种程度上反映了辽代女性对“佛的妙相庄严之美”的追求。进而能够说明,佛教因素已渗透到普通人们的生活之中。

五、“辽以释废”之缘由及相关问题的思考

如《元史·释老志》云:“释、老之教,行乎中国也,千数百年,而其盛衰,每系乎时君之好恶。此种情况于辽代而言,需分而论之。辽初,太祖和太宗推行佛教信仰,难由其“好与恶”决定,乃是出于国情大局的谋虑。而辽道宗则属喜好佛法一类,其行径必然加速佛教与寺院的繁衍,由此给国家带来了诸多的负面问题。如寺院经济高度发达,物资殷实。大安三年(1087),辽朝诸路发生了严重的自然灾害,官府随即采取赈济贫民、免除灾民租赋等多种措施来缓解时下窘境,寺院也参与其中,五月有“海云寺进济民钱千万”。又道宗之末世,“经费浩穰,鼓铸仍旧,国用不给。虽以海云佛寺千万之助,受而不拒。”寺院如此阔绰,这颇令人感到意外。对于这一问题,正如刘浦江教授所言,“国家竟反过来接受起寺院的施舍来了,这是在辽朝的佛教政策下出现的一种值得深思的现象,它从一个侧面说明了佛教兴盛与国家衰微之间的关系。”总的看来,佛教及寺院集团已成为令人畏怖的社会势力,且有着雄厚的经济实力,吞噬了国家的巨额财富,或正逐步瓦解着辽王朝的统治。

甚至说,辽代的寺院更注重经济利益的得失,太平五年《广济寺佛殿记》则特别强调寺院身处的地理位置,云:“复枕榷酤之剧务,面交易之通衢。云屯四境之行商,雾集百城之常货。”景州的观鸡寺,“积库钱仅五千缗,广庄土逮三千亩,增山林余百数顷,树果木七千余株。”位于中京大定府的静安寺,仅一次就得到义州兰陵夫人萧氏“施地三千顷,粟一万石,钱二千贯,人五十户,牛五十头,马四十匹。”大多数寺院得到大量财富之后,即开始谋划经营,以获取更多的利润。如西京的觉山寺,因“寺宇摧毁”,道宗下敕重修,另得钱十万缗,该寺“即于本邑开设贾肆,以所入子钱,日饭缁素。”燕京的缙阳寺也曾放贷,“每年各息利一分。”宋人苏辙出使辽朝时,已注意到这一问题并指出了危害,云:“修盖寺院,度僧甚众。因此僧徒纵恣,放债营利,侵夺小民,民甚苦之。”面对如此严重的社会问题,辽朝统治者却是充耳不闻,对佛教和僧侣一味的纵容和盲目的优抚,这也使之形势愈加恶化。

纵观辽代佛教发展史,尽管有过几次抑制佛教举措,如辽圣宗统和八年(990)、统和九年(991)、统和十五年(997)、开泰四年(1015);辽道宗清宁十年(1064)、大安元年(1085),天祚帝天庆三年(1113)等,或一些有识之士如室昉、耶律制心、耶律马哥等人对佛教的负面作用有着清醒的认识,但终究不能抵制佛教在辽代迅猛发展的态势。其危害如宋人所言“契丹之人,缘此诵经念佛,杀心稍悛。此盖北界之巨蠹,而中朝之利也。”如成雍八年正月癸未(1072),“乌古敌烈部详稳耶律巢等奏克北边捷。以战多杀人,饭僧南京、中京。”契丹人恪守佛教教义,禁止杀生,这对一个素有尚武传统、以武立国的游牧民族来说,不能不说是莫大的悲哀。从而由民族精神萎靡,柔弱不堪,逐步导致了国力不振和衰竭。

自晚唐“会昌法难”之后,佛教遭到毁灭性打击,适值五代战乱纷争,其发展趋缓。恰逢契丹统治者崇佛,佛教和寺院再次得以复苏,出现“海内塔庙相望”、“梵刹之制布域中焉”的盛景。与此同时,也留下了诸多值得思考和探讨的问题。

首先,契丹人原始崇拜与佛教信仰的兼容。不可否认,契丹人的宗教信仰是多元,如萨满教、青牛白马崇拜、神纛信仰等。但上述诸种形式均可称之为“原始宗教”,或传承于北方游牧民族。佛教显然源自中原汉地或渤海地区,历经一段时间的传播,为契丹社会所接受,并且未遭到其它宗教形式的排斥。然而,这其中契丹人的宗教观念发生了怎样的变化,受制于史料之故尚不能作出明确的阐释。其次,前文引野上俊静氏“胡族国家与佛教关系”的论断,辽初统治者接受佛教乃出于政治谋虑,企图以佛教为手段,作为统治之术。的确,这种策略起到了良好的效果,招徕了大量的汉人和渤海人为国家服务,同时,使政治文化朝着“正统化”方向迈进。但当这种行为缺乏目的性时,或者由于统治者个人作为问题,放纵了佛教势力无限制的膨胀。由此造成了立意与现实之间的背离,从而引发出一系列社会问题,致使“辽以释废”成为一种必然,引发了一个民族的悲剧。再次,佛教自扎根于中国,对社会产生了深刻的影响。辽代社会亦是如此,佛教在政治、文化、经济和生活方面都留下痕迹。若从文化传承意义上说,辽朝所赞助的佛教事业,如《契丹藏》、房山石经、寺院遗存等,则影响至今。