基于IC的图书馆读者互动服务研究*——以中国科学院国家科学图书馆IC为例

2010-05-03孙玉玲陈朝晖彭小花中国科学院国家科学图书馆北京100190

孙玉玲 陈朝晖 赵 瑾 彭小花 (中国科学院国家科学图书馆 北京 100190)

1 读者互动服务内涵和形式

图书馆互动服务(Interactive Service)可以专指图书馆员与用户以座谈会、访谈的形式沟通和交流,也可以指在原有信息服务业务(如资源通报、用户培训、OPAC、参考咨询等) 的基础上, 综合运用物理或虚拟技术的手段,为用户提供参与图书馆服务的途径, 从而增强图书馆的可用性和实用性。相对于传统“图书馆→读者”的单向服务模式,互动服务更加强调“图书馆——用户”的双向交流,注重用户体验和参与[1]。用户作为体验主体,是图书馆读者互动服务的参与者、合作者,对最终体验价值的形成具有重要的作用。用户通过直接参与服务价值链上的基本活动,与图书馆共同创造价值。图书馆读者互动服务综合了图书馆和用户双方的知识优势,有效地利用了用户知识资源,并通过双方密切的协作设计用户需要的服务。用户能动地参与服务过程,不仅可以保证服务质量,还可以建立有效的反馈系统,使服务真正满足用户的需求。

依据读者互动的平台,图书馆读者互动服务可以划分为实体互动和虚拟互动两种形式。随着互联网进入Web2.0时代,网络上各种Web2.0服务(如博客、维基、社区等)的兴起,用户的网络行为和思维方式也随之发生了变化,开放、互动、参与理念逐渐成为主流,用户具有实体与虚拟双重身份。由于虚拟世界的开放、自由、不受时空限制等优势,虚拟交互更受年轻人的青睐。这种情况下,图书馆也在尝试和探索基于Web2.0的Lib2.0服务,一方面,广泛嵌入用户群的虚拟环境,另一方面,推出各种各样的以Web2.0技术为基础的图书馆服务。

但虚拟互动并没有消蚀图书馆和读者互动的实体性关系。网络主要是拓展了互动空间,延伸了图书馆和读者实体性的关系。图书馆和读者的互动可以在实体和虚拟两个环境之间自由“切换”。此外,实体场合的互动在仪式性、语言的感染力、互动的情绪感染、感官的生动性上都明显强于在线讨论,用户之间的交流更通畅,更易于碰撞思想的火花,也更易于形成成果保留下来。可以说,实体互动与虚拟互动各有千秋。

2 信息共享空间环境下读者互动服务的特点

信息共享空间作为图书馆的一个动态和开放的区域,提供了可供人们一起学习和彼此交互的氛围。传统图书馆与读者实体互动的内容主要围绕传统服务开展,如图书借阅、参考咨询等,在互动内容和效果上比较受局限。在信息共享空间(Information Commons,简称IC)环境中,读者互动的内容更加生动和具体,更富有知识性和感染力。孙浩茗在其学位论文《信息共享空间发展模式研究》中总结了IC服务的几个显著特点:一站式集成服务、动态伸缩性及协同式共享学习和研究,为用户提供能够协作和自由交换信息的共享平台[2]。其中协同式共享学习和研究是IC有别于传统图书馆最重要的特色。通过信息共享中心配备的各种信息设备和物理空间,用户之间、用户和馆员、技术专家之间可以组成结构松散的团队协同工作小组。这个协同工作的空间,使用户可以通过直接与用户、工作人员、技术专家进行交流获取信息,是用户获取知识、共享知识及创新知识的重要场所。因此,基于IC的读者互动服务有以下特点:

(1) 服务平台、用户和资源之间的多边互动

一方面是IC与用户之间的互动,通过应用新观念、新技术、新方法, 为用户创设参与IC服务的途径,及时充分了解用户的需求变化,随时调整服务内容和形式。另一方面也包括对用户之间互动的支持——协同、共享的学习和研究。知识只有在交流中才能增值,因此分享、交流的氛围有利于用户相互促进,共同完成学习和科研任务。IC的物理设施也体现出这一点,即对协作学习的支持及满足学生社交的需要。

McMullen S调研了美国18所高校的IC/LC(Learning Commons,学习共享空间)[3],发现这些高校图书馆均设置了大小不等的协作学习室,即从容纳4-12人的小型研讨室到容纳几十人的大型学习教室。这些房间通常配备大屏幕、无线网络、笔记本、交互式电子白板等设备,计算机会安装大量的应用软件,有的IC安装了专门的团队协作的软件,如洛约拉大学图书馆的IC安装了Teamspot[4]。主机和客户机通过无线网络连接于大屏幕,用户可以共享数据、视频点播、课件演示,也可以进行多任务工作,集成研究成果,突破了时空的限制。美国费城的宾夕法尼亚大学的David B于2008年1月做的Weigle IC年报显示,小组学习室在每个学期内可以预约,但多数情况下,10个房间全部都被连续预约几个小时,学生小组需要等才能找到学习房间[5]。2007年3-11月的9个月间,房间预约总次数达9 000余次[5]。

(2) 泛在化的互动服务理念

除了上述专门的支持协作学习的空间,实际上对协作学习的支持遍布于整个IC/LC,这就是开放的非正式的协作空间,比如网吧(internet caéf ),设有供笔记本使用的无线网络及少数工作站,还有舒适沙发,这些都为用户创造了极好的进行讨论和协作学习的机会。这些开放的非正式的协作空间中的家具一般是带轮子或可移动的,用户可以方便地按需求对空间进行重新设计和布局。此外,国外的IC一般拥有较完善的参考咨询系统,通常实体空间设有学科咨询专家、IT咨询专家、写作指导等,馆员与用户的互动、用户之间的互动相得益彰。

学生助理的加入为IC服务深入用户群体提供了便利。他们既是IC的终端用户,同时也扮演了IC工作人员的角色。如在杨百翰大学和印第安纳大学布卢明顿分校图书馆的IC中,学生助理担任信息咨询或工作站技术支持等工作,效果良好[6]。学生助理作为工作人员,可以与同为学生的用户进行良好的沟通,促进馆员与用户之间的互动机制的形成。

(3) Web2.0服务在虚拟互动中的应用

虚拟互动主要体现在对Web2.0工具的利用上,如博客的广泛使用。许多图书馆在Facebook、Youtube等Web2.0网站上有自己的空间,如美国雪城大学在Facebook上有自己的官方专页。也有一些IC利用twitter、即时通讯工具等增加与用户的沟通和联系。加拿大曼尼托巴大学LC还构建了虚拟学习共享空间[7],以虚拟社区的形式向国际学生提供各种在线的资源和服务。我国上海师范大学图书馆也开展了实体与虚拟相结合的主题讨论服务[8]。

3 中国科学院国家科学图书馆IC读者互动服务研究

3.1 中国科学院国家科学图书馆IC读者互动目标和原则

支持学习、支持科研、提升用户信息素养和技术素养一直是中国科学院国家科学图书馆IC服务的目标。近年来,面向研究生的服务内容不断扩展,IC的服务目标逐渐延伸到提升用户的综合素质。IC互动服务也要围绕这些目标开展。重点把握以下原则:

(1)坚持用户为中心、需求驱动的原则

中国科学院国家科学图书馆IC服务的对象是中国科学院研究生。虽然不同专业方向相对独立,但是学科之间的融合、交叉不断增强,因此研究生们有必要相互交流、取长补短。这种一起学习和彼此交流的氛围经常可以激发他们更多的灵感、获取更多的知识。同时,对年轻的研究生来说,交互性是他们生活的特点,如学术活动与社会工作、社群生活常常交织在一起。因此,图书馆责无旁贷要为研究生提供一个虚实结合的交互空间,使来自不同研究所和不同学科的用户得到交流和研讨的机会。

中科院研究生培养模式为独特的“两段式”,一年级集中在北京内两个教学园区学习外语、专业知识,二年级回到研究所做毕业设计,一部分学生还将直接读取博士学位。因此,处于不同学习阶段的用户,需求上存在差异,要针对用户不同学习阶段设计不同的互动服务内容。

(2)馆员与用户、用户与用户之间互动相结合的原则

IC服务有别于传统图书馆最大的特点就是对协同学习和研究的支持,但对于用户来说,IC毕竟是一个新事物,要打破用户对传统图书馆的印象,让用户了解和使用IC的新功能,馆员必须介入,加以引导和宣传,所以馆员与用户、用户与用户之间的交互要结合起来,形成多向交流。

(3)实体互动与虚拟互动相结合的原则

除了一年级新生集中学习期间能够有较多时间到图书馆之外,大部分二年级及以上的研究生分散在各个研究所里,他们与图书馆物理上的距离决定了他们不会成为到馆参与互动服务的主要人群,满足他们的需要则更多地依赖IC的网络虚拟互动平台。他们虽然没有在物理意义上到馆,但参与虚拟互动的也是图书馆的用户。

3.2 中国科学院国家科学图书馆IC读者互动服务改进与深化的内容和机制

中国科学院国家科学图书馆IC已开展了多项与研究生用户的互动服务,并借助科苑星空的E图淘宝版块[9]及IC博客平台[10]与研究生用户在信息查找、文献利用、图书、软件等各方面进行了虚拟的互动和交流。但阵地服务中缺少用户以主动参与、协作为主的动态的互动服务,在支持用户协同学习和研究方面显得薄弱;虚拟互动服务受所在平台的限制,在用户中的影响力有限,难以形成覆盖较大用户群体的服务。因此,IC读者互动服务可在以下几个方面深化和发展。

(1)注重用户体验,打造品牌化的互动服务内容。

IC建成服务以来,逐步摸索和尝试了多种形式和内容的读者互动服务体验。如一年一次的现场采书、有奖阅读、定期组织鼓励用户参与资源建设等,发挥用户的主观能动性,并吸引用户参与互动交流,取得了不错的效果。这些服务的开展,促使馆员、资源、读者之间形成多方互动的效应,已经作为IC与用户之间传统的互动项目固定下来。

(2)加强引导用户之间的互动,丰富用户自主参与和自助服务的实体互动内容。

借鉴IC的经验,图书馆拟在原有的网络区再做改建,作为原有IC空间的延伸服务,重点支持用户的协同学习和研究。在馆员的精心策划下,逐步使支持用户协同学习和研究的服务常规化。首先,要在用户中深度宣传IC的服务理念和新的服务功能,提升用户对IC服务的感性认识和认知度;其次,要根据用户的需求和兴趣,精心设计系列互动服务,吸引用户参与,引导用户充分利用IC的各项设施和服务功能,以优秀的资源和优质的服务打造品牌效应;最后,可适当鼓励用户通过交流、讨论、协同的方式完成学习和科研任务,增强用户的自主参与和自助性,让他们真正成为IC的主人,自主设计他们需要的协同服务。

(3)探索个性化和泛在化的虚拟互动服务内容和机制

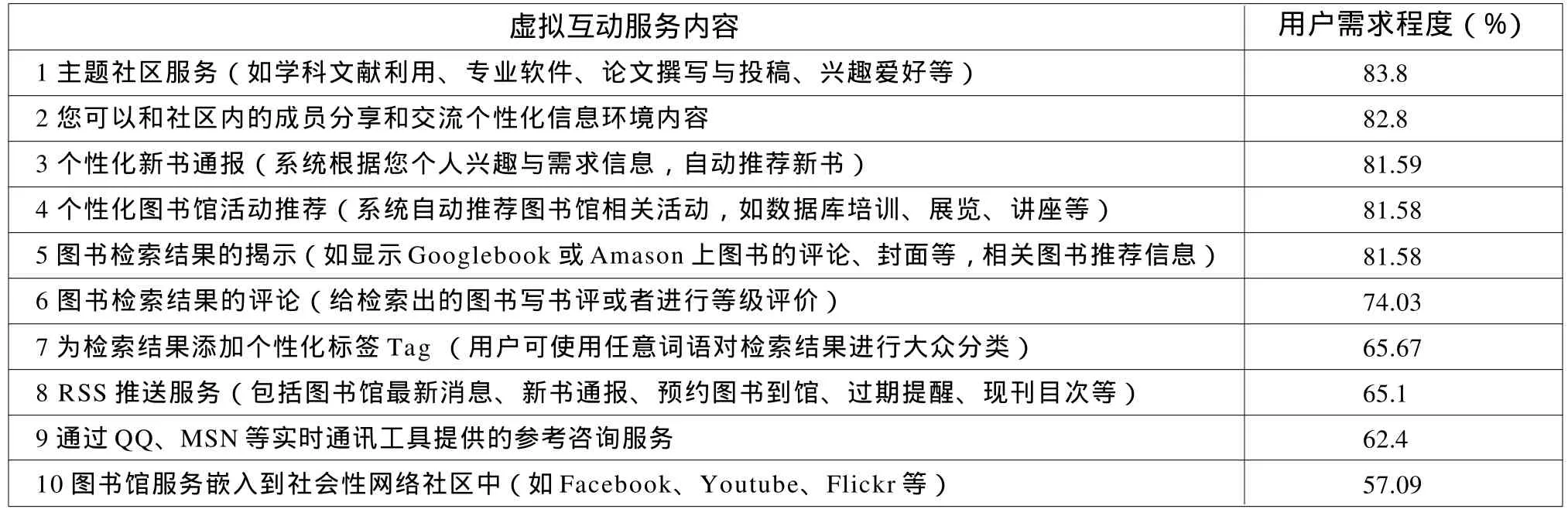

从国外图书馆服务的经验看,互动服务深入到了用户的虚拟化生活环境中,特别是Web2.0工具的广泛使用带给用户全新的体验和极大的便利。我们通过问卷方式调研了中国科学院研究生用户对Web2.0的了解情况和对图书馆服务的需求。发放有效问卷406份,回收397份,有效率97.8%。结果表明,用户对Web2.0服务的定义了解不多,日常接触和使用的内容也集中在较传统的BBS、Blog、即时通信、虚拟社区等Web2.0工具上,对图书馆提供Web2.0服务需求情况如表1。

表1显示,用户对主题社区、共享交流、个性化新书通报、个性化图书馆活动推荐、图书检索结果揭示等服务的需求程度较高。这说明,用户对这种虚拟交互和参与的服务是欢迎的,他们渴望与别人分享个人的观点和想法,也希望在交互中丰富自身知识资源。比如,依托图书馆网站、OPAC服务等增加用户参与资源建设、分享交流的机会;根据用户的学习和研究方向及特点,组建虚拟的学习群组;建立学习交流的QQ群,方便不同研究所学生之间的交互。此外,还可以在用户“聚居”的虚拟社区中嵌入IC的服务,比如科学网、研究生院新闻网。

表1 研究生用户对中国科学院国家科学图书馆IC虚拟互动服务的需求情况

(4)深入用户群体,挖掘用户资源,建立和发展多方联合的服务机制。

一个成功的IC运行是需要多方保障的,开展互动服务尤其需要多方面的合作和协同。除了图书馆内部各部门的协作,还包括与其他各个相关部门和单位的合作,如数据库商、软件商等。互动服务要得到用户支持和认可,必须倾听用户的声音,深入挖掘用户的潜在需求,这就要求IC要与用户的单位和团体(如研究生院、学生社团等)广泛交流,获得用户的需求信息,并充分调动用户参与的积极性,借助这些单位和团体的资源和力量,帮助用户不断充实自己、提高各方面素质,从使双方在合作中实现“共赢”。

[1]黄连庆,张彦民.数字图书馆互动服务及其实现[J].图书馆论坛,2008(5): 50-52.

[2]孙浩茗.信息共享中心发展模式研究[D].北京: 北京邮电大学,2008.

[3]McMullen S. US Academic Libraries: Today's Learning Commons Model[EB/OL].[2010-04-06].http://www.oecd.org/dataoecd/24/56/40051347.pdf.

[4]Collaborative Software[EB/OL].[2010-04-06].http://www.luc.edu/ic/teamspot.shtml.

[5]David B.Weigle Information Commons First Annual Report[EB/OL].[2010-04-06].http://wic.library.upenn.edu/multimedia/docs/WICAnnRep2008.pdf.

[6]盛兴军.专业性、研究型大学图书馆信息空间共享服务的创新模式——以印第安纳大学布卢明顿分校信息共享空间服务模式为例[J].情报科学,2007(12):1838-1842.

[7]Braaksma B, Drewes K,Siemens G, et al. Building a Virtual Learning Commons: What do You Want to Do? [EB/OL] . [2010-05-09].http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Braaksma-en.pdf.

[8]上海师范大学信息共享空间[EB/OL].[2010-05-06].http://202.121.63.18:8001.

[9]科苑星空E图淘宝版[EB/OL].[2010-05-23].http://kyxk.net/wForum/board.php?name=E_Library.

[10]科学网研究生信息服务博客[EB/OL].[2010-05-23].http://www.sciencenet.cn/u/icstu1.