浅析智能配电系统结构及关键技术

2010-04-27重庆市电力公司江北供电局廖毓聪

重庆市电力公司江北供电局 廖毓聪

由于历史上电力工业发展的各种原因, 我国配电网的发展明显滞后于发电、输电。目前用户停电95%以上是由配电系统原因引起的, 电网有一半的损耗发生在配电网, 我国配电网的自动化、智能化程度以及自愈和优化运行能力远低于输电网。近年来,智能电网已成为电力界的热门话题, 被认为是改变未来电力系统面貌的电网发展模式。智能电网包括智能输电网和智能配电网( smart distribution grid, SDG) 两个方面的内容,其中, SDG 具有新技术内容多、与传统电网区别大的特点, 对于实现智能电网建设的整体目标有着举足轻重的作用。

一、智能配电网的概念及系统基本结构

智能配电网是智能电网的重要组成部分, 国外的智能电网研究和实践大部分都集中在配网侧。智能配电网就是以配电网高级自动化技术为基础, 通过应用和融合先进的测量和传感技术、控制技术、计算机和网络技术、信息与通信等技术, 利用智能化的开关设备、配电终端设备,在坚强电网架构和双向通信网络的物理支持以及各种集成高级应用功能的可视化软件支持下,更加安全、可靠、优质、高效, 支持分布式电源( distributed electric resource, DER)的大量接入, 并为用户提供择时用电等与配电网互动的服务。

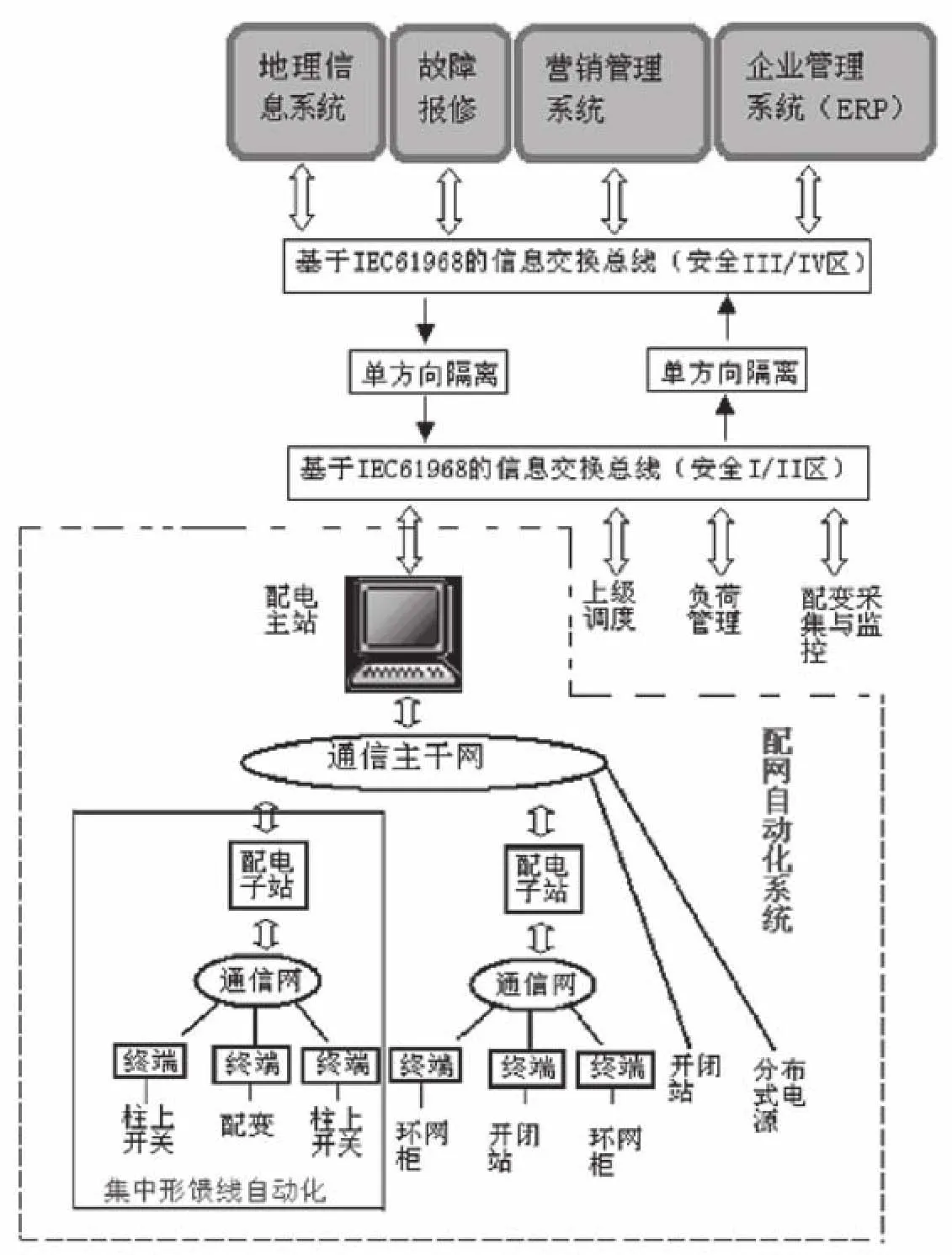

配电智能化系统(总体架构见图1)由主站、终端/子站、通信系统组成;上级调度自动化系统、地理信息系统、故障报修系统、营销管理系统、负荷管理系统、配变采集与监测系统、企业资源管理系统等为外部系统。配电智能化系统主要实现配电SCADA 、馈线自动化(FA )和电网分析应用等功能。配电智能化系统借助多种通信手段,实现数据采集、远方控制,通过就地型或集中型馈线自动化,实现故障区段的快速切除与自动恢复供电。通过信息交换总线,与外部系统进行互连,整合配电信息,外延业务流程,建立完整的配网模型,扩展和丰富配电智能化系统的应用功能,支持配电调度、生产、运行以及用电营销等业务的闭环管理。可以扩展对于分布式电源/ 储能/ 微电网等接入,通过电网分析应用软件实现配电网的自愈控制和经济运行分析,实现与上级电网的协同调度以及与智能用电系统的互动。

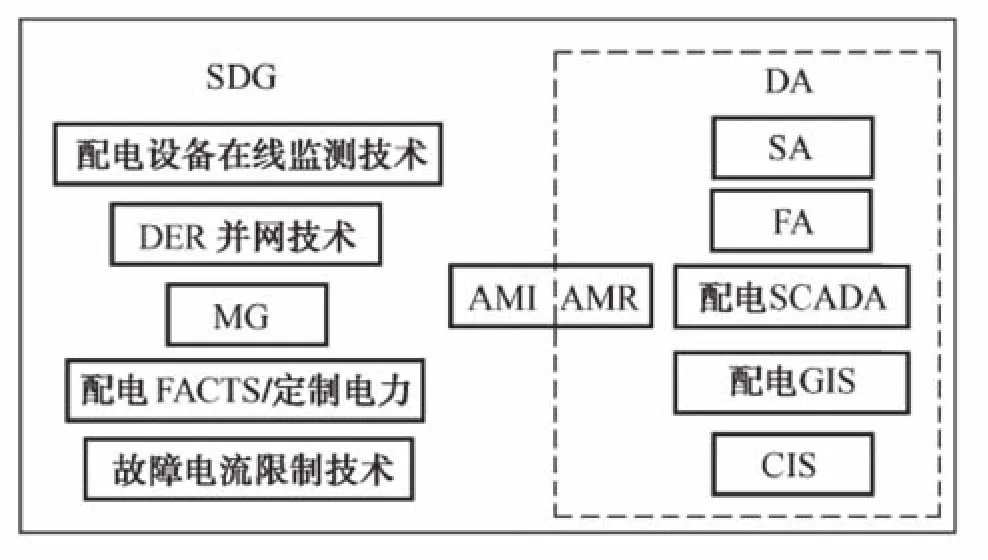

SDG不是一项局部的技术, 也不是传统配电网的简单改进与提高,而是将各种配电新技术进行有机的集成、融合,使系统的性能出现革命性的变化。DA的技术内容完全包含在SDG内(见图2) ,且是 SDG 的主要内容,具有举足轻重的作用。与配电自动化(DA)相比, SDG有着革命性的变化:1)技术内容更为丰富。DA属于配电系统二次技术的范畴,而SDG是各种电力新技术在配电系统中应用的总和,几乎涉及配电系统一次与二次的所有技术领域。SDG以提高系统整体性能、节约总体成本为目的,强调各种技术的有机融合、协调应用。例如,将灵活的网络结构、配电 FACTS设备与广域保护、分布式智能控制相结合,实现配电网故障快速自愈,将其对用户的影响降至最小。2)性能更为完善。支持DER的大量接入、深度渗透。通过综合应用先进的测控技术、电力电子技术并发挥DER、需求侧管理的作用,使供电可靠性、电能质量、资产利用效率等都较传统配电网有实质性的提高。3)实现与用户的互动,包括为用户提供择时用电、自有DER上网等。DA中的AMR技术只是单向读取用户电表显示的用电量, 不支持与用户互动的功能。

图1 配电智能化系统总体架构

图2 SDG与DA的内容示意图

1、配电主站

配电主站必须满足国家、行业的相关标准和要求。具备可靠性、可用性、可扩展性和安全性,并可根据各地区配电网架结构、配电自动化应用基础以及供电企业的实际需求,选择和配置软硬件系统。

配电主站的基本功能包括配电SCADA和电网分析应用,其中配电SCADA为必备功能;电网分析应用为选配功能,可根据数据完备情况和实际需求进行选配。

配电主站与其它系统之间的互连,应采用基于IEC 61968标准的信息交换总线来实现,若有综合数据平台,可作为基于数据库方式的应用系统接入信息交换总线。

智能化功能包括:分布式电源/ 储能装置/ 微电网接入和监控、配电网自愈控制、输/ 配电网的协同调度、多能源互补的智能能量管理以及与智能用电系统的互动等。

2、配电终端/ 子站

配电终端主要指用于开关站、配电室、环网柜、箱式变电站、柱上开关、 配电变压器、 线路等配电设备的监测和控制装置。配电终端应采用模块化设计,具备较高的稳定性、可靠性、可扩展性及维护的方便性。配电终端的配置应满足《城市配电网技术导则》 的要求, 配电终端的功能应能适应不同可靠性、不同接线方式的一次网架。故障隔离和恢复供电方案应充分考虑不同于一次设备的特点。

配电子站放置在变电站或开关站中,负责该站供电区域内的配电终端的数据集中与转发。按功能需求分为通信汇集型子站和监控功能型子站。配电子站功能应满足《配电自动化系统功能规范》的相关要求。

3、通信系统

配电通信网的建设应综合考虑配电自动化、计量、用户用电信息采集等系统的多种需求,统一规划设计,提高基础设施利用率。根据配电自动化系统的不同实现模式,合理设计、建设配电自动化通信网络。配电主站与配电子站之间的通信网络为骨干层,配电主站、子站至配电终端的通信网络为接入层。

配电通信网应采用多种通信方式相结合的原则组建,对于需要实现馈线自动化的区域宜采用光纤专网通信方式;对于实时性、可靠性要求较高的具备遥控功能的配电终端,优先采用专网通信方式,采用公网通信方式时必须符合相关安全防护规定要求。

4、信息交换总线

信息交换总线应遵循IEC 61968/61970标准,以松耦合方式实现主站和其它系统之间的信息交换。支持标准的发电、输电、配电、用电统一融合的全CIM模型和IEC 61968消息交换模型,并可采用适配器将非标准私有协议转换成标准协议,实现符合面向服务架构(SOA)的数据集成。

二、智能配电网关键技术

配电网的智能化要以配电网高级自动化技术为基础, 通过应用先进的配电网运行自动化技术、配电网管理自动化技术、用户自动化技术、分布式电源并网控制技术、定制电力技术等, 使得配电网支持大量的分布式发电、可再生能源、储能装置的接入和微网运行, 增强电力企业与用户之间的双向互动, 提高配电网的综合自动化水平、管理水平和电力市场化水平, 优化配电网资产利用,从而实现给用户更加安全、可靠、经济、环保、优质供电。

1、配电网自愈控制

为实现建设灵活、可靠、高效的配电网网架结构的目标,需针对配电网络闭环运行技术、有利于分布式电源接入的系统设计、具备自愈功能的配电系统结构等直接与系统网架结构相关的问题开展研究和示范工作。智能配电网的自愈控制通过应用先进的数学和控制理论, 建立起配电网在异常脆弱区、故障扰动区、检修维护区、正常运行区下的自动判别算法,在稳定评价指标、电能质量评价指标、经济评价指标、兼容评价指标、用户服务评价指标体系下, 对配电网运行状态进行实时评估和隐患预测, 并执行相应区域的控制方案, 以实现配电网优化运行和自愈控制的目的, 达到安全可靠、经济高效、清洁环保、灵活互动和友好开放的供电要求。

2、分布式发电与智能微网技术

分布式电源是连接到配电网的小容量发电机或储能装置。对于穿越功率小的系统(大约为峰荷容量的15%左右), 分布式电源在连接点的保护配置将对配电网设计没有大的影响。一个智能电网将可能拥有更大容量、接入灵活的分布式电源。在这种情况下,配电网将和一个小型的输电网类似,它需要考虑诸如非辐射性潮流、更高的短路容量等输电网中常出现的问题。配电网设计另外需要考虑问题包括在孤岛情况下的运行能力问题、减轻配电网优化潮流的限制问题、分布式电源和实际电厂运行配合的问题等。

微网技术是新型电力电子技术和分布式发电(Distributed Generation, DG)、可再生能源发电技术和储能技术的综合, 集成多个分布式发电单元和负荷作为一个单独的系统, 为用户提供电能和热能。在合理的控制方式下, 微网可以并网运行也可以脱离主电网孤立运行, 并可实现两种运行模式的无缝转换。

3、AMI技术

量测和通信技术是配电系统信息化和数字化的基础,也是提高配电网总体运行和管理自动化水平的前提。基于先进量测和通信技术的配电系统高级量测体系(Advanced Metering Infrast ructure, AMI)是发展智能配电网的基础。AMI 主要由智能表计、数据收集单元、回程传输单元、双向通信网络、计量数据管理系统(metering data management system,MDMS)和用户室内网(home area network,HAN)等部分组成。AMI是自动抄表技术( Automat ic MeterReading, AMR)的高级发展, 除涵盖了AMR 的所有功能以外, 还拥有很多高级应用。

智能电表可以定时取得用户带有时标的分时段(如15 min,1 h等)用电量、用电功率、电压、电流等信息,是配电网的基础数据测量传感器。智能电表可作为电力公司与用户户内网络进行通信的网关,使得用户可以近于实时地查看用电信息,从电力公司接收电价信号。MDMS 是一个带有分析工具的数据库管理系统,与 AMI 自动数据收集系统(automated datacollection system,ADCS)相结合,可有效地处理和储存智能电表的计量值。

4、高级配电自动化技术

智能配电网要求高层次的配电系统自动化系统与之相适应,需要对现有的配电自动化系统进行发展和延伸,以适应分布式电源接入、供电可靠性提高的要求。高级配电系统自动化在故障隔离与自愈、分布式电源与可平移负荷调度、通信技术、计算机辅助决策等方面有新的要求。需要建立在具备可自愈的配电网络结构基础之上,可以有效提高供电可靠性,缩小非故障停电区域,减少停电恢复时间。配电自动化系统中需充分考虑分布式电源、储能系统、电动汽车充放电设施、用户定制电力技术、智能需求侧管理等方面的影响。同时,其功能需要延伸至用户室内网,在保证用户用电可靠性要求的前提下, 有效增加电力设备的利用率。

5、智能配电信息系统

功能完备的配电信息系统是实现配电系统信息管理科学化、高效化的基础,是为用户提供满意电力服务的保证。配电信息系统涉及规划、运行、管理等各个方面。当前,我国的配电信息系统还有自动化程度不高、功能不完备、数据分散且共享程度低、信息存在孤岛等问题。智能配电系统对配电信息系统提出了更高的要求,不仅需要满足由用户直接参与的智能需求侧管理方面的要求,由于系统中将会有大量分布式电源的存在,还需要满足用户与配电系统运营者间双向营销的需要,需要有适于配电系统运行监测、预警、自愈控制等高级辅助决策的功能,等等。

6、配电网快速仿真与模拟技术

配电网快速仿真与模拟技术(Distr ibution Fast Simulat ion and Modeling, DFSM)是实现配电网自愈的重要工具, 它能够实现的主要功能包括自适应保护、故障自动定位和排除、网络重构、自动电压和无功控制等, 仿真工具包括配电网状态评估、电网潮流优化、电网动态安全评估、负荷预测等, 建模工具包括网络拓扑分析、设备模型、负荷模型和发电模型。

DFSM 在实时软件平台基础上, 应用数学分析工具和先进的预测技术, 根据配电网物理结构、电网运行状态, 实现配电网的精确状态估计和实时优化运行, 预测配电网潜在事件, 并为系统运行人员提供辅助决策建议和最优决策服务, 从而实现配电网自愈。

三、结束语

智能配电网是建设有中国特色坚强智能电网实现的重要组成部分, 是解决配电网架构薄弱、自动化水平低、分布式发电大量接入对电网负面影响、用户与电网之间的互动能力和电网运行控制水平有限等问题的有效手段。通过开展配电网自愈控制技术、分布式发电与智能微网技术、AMI 技术、配电网快速仿真与模拟技术研究可有力地推进我国智能电网蓝图的实现。

由于历史原因, 中国配电网投资相对不足,这是目前制约电力系统供电质量与运行效率提高的薄弱环节,亟待进一步加强、提高。而国家大力推动可再生能源发电以及电动车发展的政策更是给配电网提出了新挑战。智能电网的提出为解决这些问题创造了条件,给配电技术的发展指明了方向。积极研发并推广应用SDG 技术,对于建设现代配电网,更好地满足中国经济与社会发展对电力系统的要求,具有十分重要的意义。