纤维性骨皮质缺损的影像诊断

2010-04-24赵林黄文才王鹰陈信坚孙志强阳昱恒宋佳陈友三刘玄辉

赵林,黄文才,王鹰,陈信坚,孙志强,阳昱恒,宋佳,陈友三,刘玄辉

(广州军区武汉总医院放射科,湖北 武汉 430070)

纤维性骨皮质缺损(fibrous cortical defect,FCD)又称干髓端纤维性缺损,是一种非肿瘤性、纤维性病变,系局部骨化障碍、纤维组织增生或骨膜下纤维组织侵入皮质所致。现认为本病可能是儿童发育期中的正常变异,大多能自行消失[1]。如果对本病认识不足,往往会诊断为骨结核或良性骨肿瘤等。本文搜集了经临床追踪或病理证实的 30例病例,并对其 X线、CT及 MRI影像进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 30例中 ,男 18例,女 12例;年龄 4~21岁,平均 8.5岁。23例临床上无症状,因体检、外伤或其他原因被偶然发现;7例因局部间歇性钝痛及轻微压痛而就诊。30例中 2例因诊断骨肿瘤经手术病理证实,28例经临床和影像诊断后随访 1~4年确诊。本组全部摄 X线片(正侧位或切线位);15例行 CT扫描 ,使用东芝 Aquilion 16层螺旋 CT,层厚、层距 5 mm,矩阵 512×512;2例行 MRI扫描 ,采用的是GE1.5T Signa超导型磁共振机 ,常规冠状位 ,横轴位 SE序列 T1WI及 FSE序列 T2WI成像。

2 结 果

2.1 病灶的分布 30例共计 35个病灶,其中 23个位于股骨下干骺端,8个位于胫骨上端(见图1~3),4个位于腓骨上端 (见图4)。单骨单发 25例,单骨双发 1例,双骨双发 4例。35个病灶发生于右侧肢体 28个,左侧肢体 7个。

2.2 X线表现 a)病灶部位:30个病灶切线位显示位于干骺端骨皮质内,5个位于骨骺边缘。 b)病灶大小、形态:大小为 0.5~3.2 cm,平均 1.2cm。圆形 8个,椭圆形 23个,长径均与长骨一致,这两种形态的缺损长径较大。泪滴形 2个,不规则 2个。c)边缘:边界清晰 26个,模糊 9个;26个可见硬化边,边厚约 1 mm,9个无或未见明显硬化边。d)结构:病灶内为均匀的低密度;病灶内均未发现钙化影。 e)全部病灶周围未见骨膜反应及软组织肿胀。 f)骺板 10 mm以内有 17个病灶,11~30 mm有 13个病灶,31~50mm有 5个病灶 (其中 1处缺损手术证实为非骨化性纤维瘤)。

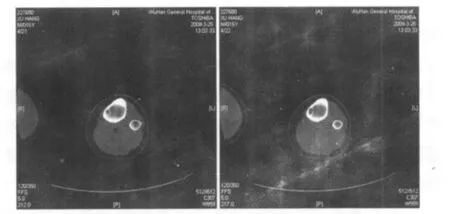

图1 男,15岁,左胫骨上段内缘见囊样 骨质透亮区,边缘骨质硬化,密度增高,周围软组织无明显肿胀

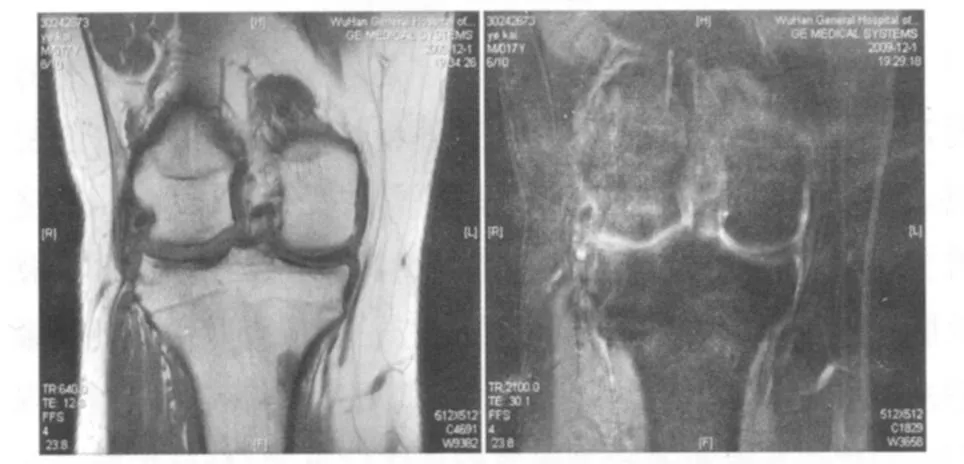

图2 男,18岁,右胫骨上段内缘可见斑 片状长 T1、稍长 T2信号影,骨皮质尚连续,周围软组织无肿胀

图3 同一病例,矢状位示病灶位于后方,膝关节滑膜增厚

图4 男,17岁,左腓骨近端内侧缘可见椭圆形局限性骨质缺损区,边缘可见硬化缘,未见骨膜反应,软组织未见肿胀。

2.3 CT表现 10例行 CT扫描共 11个病灶,均位于骨皮质内,呈不规则密度减低区,其中向骨外膨胀 1个。缺损内有骨性分隔者共 2个病灶,轴位像观察系自缺损底部硬化线凸起的骨嵴,类似笔架,称之为“笔架”征。骨皮质呈杯口状或碟状凹陷,内缘有硬化缘与髓腔分隔,外缘无骨壳也无连续的骨皮质。 2个病灶凸向髓腔,硬化环完整;1个病灶邻近软组织略肿胀;11个病灶均无骨膜反应。病灶缺损深度平均 5 mm,缺损区值平均 CT值 56 Hu。螺旋扫描图像传输入工作站进行表面遮盖技术、透明技术重建,可清晰显示病灶处骨皮质局限性凹陷。与 X线片相比更能显示病灶的细节,定位更明确。

2.4 MRI表现 2例 2个病灶发现具有光滑边缘的纵向病损区。早期病灶在 T1WI和 T2WI上多呈与肌肉相似的低信号,边缘有更低信号围绕。2个病灶内有骨性分隔而显示多囊状改变,偶尔可见细线样结构的极低信号强度。后期病灶骨化,T1WI和 T2WI上呈现类皮质样低信号。

2.5 组织学表现 3例手术见缺损表面无包膜,于病变处刮出小块纤维组织,呈灰白色或暗红色,质地坚韧,病变均局限于骨皮质,未累及髓腔。镜检:病灶主要由梭形成纤维细胞组成,呈编织状、漩涡状或 /和束状排列,部分细胞胞质内含有较多含铁血黄素,并见散在分布的较小的多核巨细胞,部分细胞向泡沫细胞转化。病变未见骨化现象。

3 讨 论

3.1 FCD的病因学 关于纤维性骨皮质缺损的发病机理存在多种学说,目前尚未完全统一,例如有学者认为这是一种发育缺陷。Dahlin等[2]认为是骨化障碍,Resnick等[3]却认为是生长变异。从以上这些学说可以看出,多数学者均认为是局部骨化障碍。但究竟是骺板软骨还是骨膜化骨障碍的问题仍存在分歧,由于位于紧靠骺板的干骺端,早期的研究均认为缺损可能为骺板软骨骨化障碍所致,但后来 Dahlin等[2]发现缺损区内的异常组织为纤维或类似瘢痕纤维组织,从而认为缺损系骨膜化骨障碍所致。通过对本组病例长期随访观察,笔者认为 FCD有以下特点:a)缺损深度多大于邻近骨皮质的厚度,表明局部骨膜化骨障碍或滞后;b)15岁以上者占41.4%,最大年龄为 21岁,病灶可存在 10年而无明显变化;c)病灶有自愈倾向 (本组病例自愈率占 22.9%);d)部位、形态表现典型者无一例转化成为非骨化性纤维瘤;e)镜下:缺损区内的纤维组织是成熟的结缔组织,呈螺纹状排列,间有小而长的多核巨细胞和含铁血黄素吞噬细胞。由于经过对一些远离骺板的病变的追踪观察发现病变可逐渐缩小直至消失,这种现象应该是骨膜化骨修复的结果,故笔者更倾向于骨膜化骨障碍的学说。 FCD应系局部骨外膜化骨障碍、纤维组织增生和充填而导致的一种骨皮质的非肿瘤性纤维性缺损。

3.2 关于 FCD可转化为非骨化性纤维瘤的问题 多数学者认为两者之间有一定联系,可能为临床 X线表现不同的同一种病变。部分 FCD若 14岁以后不愈合,则可能转化为非骨化性纤维瘤。从上述表明 FCD与非骨化性纤维瘤多有不同。此外,本组手术证实为非骨化性纤维瘤的病灶与典型的FCD的表现也有一定的差别。因此,既往认为由 FCD转化成为非骨化性纤维瘤的病灶是否开始即为非骨化性纤维瘤,即FCD与非骨化性纤维瘤不是一种疾病,只是部分非骨化性纤维瘤病灶早期的影像学表现与 FCD类似。但是,由于发现该病灶时均未行组织学检查,不能与术后病理诊断相对照,此点有待于今后进一步进行细致的研究。

3.3 FCD的影像诊断价值 a)确定发生部位:好发于股骨远端内后侧 ,其次为胫骨近端、股骨近端及肱骨近端。本组 30例与文献[1,4]报道大致相同,提示本病可能与肌腱韧带的附着有关。然而,并不是所有的均发生于肌腱与韧带的附着点,所以有关病因学与发生学均有待进一步的研究。本组多发生于长骨干骺部的骨皮质内,极少数位于骨骺边缘。b)显示病灶的形态与局部:病灶呈圆形或椭圆形,长径均与长骨一致。病灶最大径线为 0.5~3.2 cm,平均 1.2cm。边缘多清晰、锐利并可见硬化边。病灶内表现为均匀的低密度,均无钙化影。部分缺损内可见纵向的骨性分隔 ,一般 1~2条。全部病灶周围均未见骨膜反应及软组织肿胀 ,与 文献[4,5]报道基本相符,故这些特点可作为诊断本病的依据。c)FCD的 CT表现:文献报道不多,仅见个案报告。本组 10例共 11个病灶作了检查,上述病灶骨皮质见有杯口状或碟状缺损,深度可大于邻近骨皮质,以一条硬化线与骨髓腔分隔,缺损表面均无骨壳,病灶区 CT值 37~78HU,平均 56 HU。其后缘可见肌肉影与之相连,股骨远端骨皮质缺损相当于大收肌浅部或腓肠肌内侧头附着处;胫骨近端的缺损则与比目鱼肌起点或肌止点相符。缺损内的骨性分隔,轴面像表现为自缺损底部硬化线凸起的骨嵴 ,呈“笔架”征。经与 X线片比较,笔者认为 CT检查可避免组织影像的重叠,对病变的定位非常明确,可详细了解病灶是否位于骨皮质内、是向皮质内凹陷还是向髓腔内凸出、病灶边缘有无硬化、病灶内部密度是否均匀、骨皮质是否连续、有无膨胀性及周围软组织是否肿胀、有无骨膜反应等。总之,不但避开了影像解剖重叠,还具有更高的分辨率而较 X线片更有价值。d)FCD的MRI表现:早期病灶在 T1WI和T2WI上多呈与肌肉相似的低信号,边缘有更低信号围绕。2个病灶内有骨性分隔而显示多囊状改变,囊隔为更低信号线,不同囊腔间信号强度略有差别。偶尔可见细线样结构的极低信号强度。后期病灶骨化,T1WI和T2WI上呈现类皮质样低信号。数年后骨质密度逐渐降低,恢复正常的骨结构,转化为正常骨髓信号,出现与黄髓相同的信号强度,且总是开始于骨干侧。

3.4 鉴别诊断 典型的单凭 X线即可诊断,但对少数线表现不典型的首诊病例,诊断仍有一定困难。本病应与下列疾病鉴别[1]:a)儿童干骺端结核。病灶位于干骺端的松质骨内,靠近骺板并可跨越骺板侵入骨骺,病灶以骨质破坏为主,其中可有沙砾样死骨 ,病灶周围骨质疏松明显。b)骨样骨瘤。在干骺区或骨干皮质内,周围骨膜反应明显,瘤灶内可见小点状钙化影,局部疼痛和压痛明显。c)脓肿。常发生于骨干或干骺部,局部有疼痛及压痛,脓肿呈圆形或椭圆形,可见小块死骨,周边有骨硬化包围壁并逐渐移行到正常骨组织。d)骨囊肿。发生于干骺端或骨端的中央部,呈中心性、对称性、膨胀性生长,可有硬化带,骨皮质变薄,易发生病理性骨折,临床上常无症状。

[1] 徐德永 ,曹来宾,宫尚君,等.50例纤维性骨皮质缺损X线分析 [J].中华放射学杂志,1991,25(3):133-136.

[2] Dahlin C,Linde A,Gottlow J,et al.Healing of bone defects by guided tissue regeneration[J].Plast Reconste surg,1988,81(7):672-676.

[3] Resnick D,Greenway G.Distal femoral cortical defects irregularities and excavations[J].Radiology,1982,143(2):345-354.

[4] 曹来宾.实用骨关节影像诊断学 [M].济南:山东科学技术出版社,1998:378-379.

[5] 宋英儒,黄仲奎,龙萧珍,等.纤维性骨皮质缺损的 X线与 CT诊断 [J].临床放射学杂志,2002,19(10):808-811.