我所知道的张家树主教

2010-04-23龚国伟

龚国伟

德高望重的天主教上海教区张家树正权主教①,辞世已经整整二十二年了,时至今日,我每每回忆起这位慈祥的长者,深邃的智者,心中依然会产生崇敬的感觉。作为后辈的后辈(年龄差别),笔者同张家树主教接触的时间不过是短短的六年,然而就是这短暂的接触,却给我留下了不可磨灭的印象。

张主教的“争气”理念

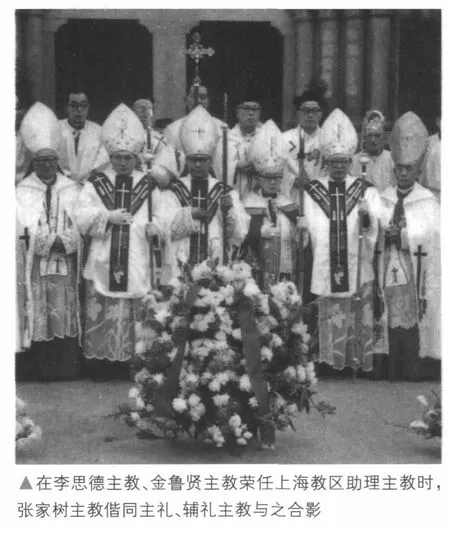

上世纪八十年代初,我经组织安排到上海市天主教爱国会工作。此后的两年中,我在不同场合都能听到张家树主教讲到“争气”二字,如:中国人要争气,中国教会要争气等等,而且在讲完后,还常常会幽默地加上一句:“因为我姓张,所以要争气呀。”因刚踏入这个岗位,对业务不太熟悉,故而当时我对张主教所说“争气”的含义理解得很肤浅。其实早在1982年初,张主教为使教会后继有人,向有关部门提出要重新开办修道院。他的理由是:倘若我们不办修道院,中国的圣教会不出几年就会产生后继乏人的情况。我们就是要争口气,让外国人看看。在他的力主下,属于华东六省一市的天主教佘山修院终于当年在佘山中山堂内的“七间楼”内重新开办。在第一次修院董事会结束时,张主教最后自谦地总结说:“我这个董事长年纪大了,只好不‘董事’了。但在座的各位年纪还轻,希望大家要‘董事’啊”。1984年,张主教又为解决上海教区接班人的问题,提出祝圣金鲁贤和李思德两位神父为教区的辅理主教,协助他做好教区的工作。在取得中国天主教“两会一团”和有关部门同意后,于当年12月7日在上海徐汇大堂举行隆重的祝圣典礼。当时这在中国天主教界是一件大事,一时间各路宾客云集沪上,来宾们都住在上海市人民政府招待所——衡山宾馆。张主教不顾自己年届九旬,既亲自主持祝圣典礼,而且当晚还坚持出席欢迎宴会,招待来自全国各地的神长教友和领导。他在致欢迎词时说:“今天我们祝圣两位辅理主教,加上先前佘山修院的开办,都是我们中国天主教界‘争气’的结果……”。欢迎宴会结束后,大家崇敬地护送着张主教先行离开衡山宾馆宴会大厅,当他步出大厅后便慢慢的想直接从转弯楼梯走下去(宴会厅在二楼),当时我是常驻宾馆的接待人员,怕他步履不稳马上一个箭步上前伸手搀扶,谁知张主教一反平时温良的态度,把我的手猛地推开。正当我手足无措时,只见张主教又伸手示意要我上前,但这次不是由我来搀扶他,而是他伸手有力地抓住我的手臂,一步一步稳稳的下楼走到小车旁,临上车前他还不忘回头笑眯眯地操着浓重的南汇口音对我说:“谢谢侬。”当时我对他的举止真是百思不得其解,幸而有位前辈私下点拨我说,张主教一贯主张靠自己,他不喜欢别人的搀扶,只要借到力即可。至此我对张主教坚持“争气”的主张才有了进一步的认识。张主教不论是抓事业,还是对待平常事,他都主张“争气”,而且还坚持身体力行,并贯穿始终。张主教的“争气”理念和践行确实为我辈树立了极好的表率。

张主教口述历史

1985年春节后,上海市天主教“两会”和上海市宗教事务局的领导考虑到张主教年事已高,决定派一名工作人员,听张主教讲述历史,并力争详细记录下来,这项任务落实到我的身上。当怀着一丝不安心情叩开张主教办公室的门后,张主教一见是我,想必他早就知道我的来意,马上笑眯眯地说:“坐呀,慢慢听我讲。”其实接触多了,我发现张主教是一位极易相处的长辈,他既有涵养,又没有架子。因为张主教从小学习法语和拉丁语,后又赴英国攻读神哲学,所以他的外语水平很好,在他慢声细语的叙述中还时不时地冒出几句外语,见我不解他又会操着乡音给我解释。通过一段时间的接触,我脑海中渐渐勾勒出张主教在上个世纪初的一些经历。

张主教于1893年生于南汇周浦的世代教友家庭,自幼聪慧,1907年进徐汇公学求学。1910年进入耶稣会初读,不久就被派往英国坎特伯雷耶稣会攻读。(当时我曾冒失地插问道:“当初怎么没有派你去法国或是意大利呢?”张主教沉吟了片刻说:“当时派往英国的修士确实不多,但究竟为什么派我,原因至今也不太清楚。”)1918年回国,担任过徐汇公学监学,1920年重返英国攻读神学,1923年在英国被授铎职②。圣神父后他没有马上回国,先是在英国华人社团中传教。其间,一次偶然的机会使得他在罗马见到过教皇庇护十一世。那年他们几位年轻神父结伴去意大利旅游,正逢教皇接见。当天上午教皇由他的瑞士卫队簇拥着出来,队伍走近他们时,教皇停下脚步,指着张主教说:“是中国人吗?”在得到肯定的答复后,他拍了拍他的肩膀就离开了。从1925年回国到1955年,张主教先后在上海教区的堂口担任本堂神父;徐汇公学训育长、院长、校长;张家楼总铎区总铎③,胶州路总铎区总铎;虹口圣心堂主母会院长神父④等职。但听他讲得最多的还是在徐汇公学任职的一些经历。

徐汇公学是由掌控上海教区的法国耶稣会所创办的专收教内子弟的男校。徐汇公学是对外的名称,对内则称为“圣依纳爵”学校。徐汇公学曾分为上院、中院和下院,上院供教内学生就读,中院供教外的学生就读,下院供小学生就读。原来徐汇公学是不收外教学生的,后来逐步对外开放,学费很贵,但对外教学生的宗教要求并不高。上院分为甲、乙两个班,一般由外国修士掌管。这种办校方式起源于1900年,张主教记得自己1906年进校之初,读的还是神童经、四书五经等,后来法国神父硬性规定将学校分成西文和中文两个班,西文班主要读法语,为的是将来学生能读神学院或考震旦大学。最后,干脆全用法语进行教学了。

1928年张主教任徐汇公学院长(他是徐汇公学首任中国籍院长),不久学校就发生一件事,这在法国传教士眼里是一件了不得的大事。当时在上院乙班负责的是一位法国修士叫勒克旦,另一位是龚姓中国修士。前者仗着法国人的势力,一向骄横,后者读过神学,不把法国修士放在眼里,两人私下一直较着劲。在学生中也分成两派,少数有钱人家子弟惧怕法国人,大多数学生看不惯外国修士的作派,都支持龚修士。双方在唱经的问题上引发了事端,有一句唱词中的一个单词在法语里念“于”,而在拉丁语里应念“乌”,这就是当时上海教会内有名的“于、乌”事件。在日常的唱经时勒克旦硬性规定学生们唱“于是”,而龚修士则规定学生们按照拉丁语的要求唱“乌是”,双方一度闹得很僵。当时张主教是支持龚修士的,认为本来就是用拉丁语唱经,所以就应该照拉丁语的规范来唱。此事后来由勒克旦哭诉到教区,法国神父凡尔蒂(徐汇公学顾问)闻之勃然大怒,赶到学校兴师问罪。他把大家召集在吃饭间,开口就问:此事怎么处理?见大家都不作声,便大声宣布:“今后一律唱‘于是’,违者开除。”说罢转身就走。但大多数学生都不服,后来凡尔蒂果然下令开除几个学生,其中有上海富商教友朱志尧先生的外甥,青浦蔡家湾堂口的蔡炳义和蔡方州等。如此一来,事情越闹越大,有位学生的家长甚至带着律师上门论理。凡尔蒂见势不妙,马上避而不见,还扬言一切都是张家树所为,与他无关,当然大家心中都很清楚。事后,张主教想把几个被开除的学生重新召回学校上课,但最终还是因胳膊扭不过大腿,此事无法办成。

大约在1931年,当时的南京国民政府对外国人所办的学校实行立案制,统一由国民政府教育部颁发毕业文凭。此后,学校名称就由徐汇公学改名为徐汇中学,院长改为校长,仍为男校,学校设初中和高中两部。尽管法国传教士心里不买账,但也无法对抗。国民政府的教育部还专门派了一位中国教师进校,教授“三民主义”课程。张主教主持校政后,先后做成了两件事,其一:他见学校全用法语教学,排斥中文,便慢慢地按课程设置分别用法语和国语来上,并一直坚持下来。张主教认为,中国学生就应该以中文为主。当然,张主教也不反对学生们学习外语。其二:徐汇中学学生向来有踢足球的传统,但法国顾问规定了学生每周的洗澡时间。每当课余时间学生们习惯地会去操场踢足球,一身大汗下来,却不能洗澡换衣,因为法国修士不准学生们进洗澡间。张主教得知这个情况后,就自己决定,把每周的洗澡时间增加二次,把踢球时间减少二次,这样一来,就把这个矛盾解决了。当然,这一切都是顶着法国传教士的干预进行的。当徐汇中学改由政府教育部门实行公共管理后,便逐渐向外教学生开放,而外教学生也给学校带入了不少新的思想,这在法国人眼里是大逆不道的。张主教虽然对这些新思想不太了解,但对此新潮他既不压制,也不反对。

张主教也会“争吵”

在我为张主教当记录秘书的那段时间里,有幸让我看到一场趣事:那就是老人之间的“争吵”。在大家的心目中,李思德辅理主教一直是协助张主教打理上海教区教务工作的好帮手,两人之间十分默契,也十分投缘,平日里李对张是非常尊重的。一天下午,我照例去张主教处,谁知刚走近办公室门口,就听见有人在大声争执,但我并不清楚里面是谁,为什么要争执。因为房门没关,我走上一步就看清房间里竟然是一向温和的九十多岁的张主教和八十多岁的李主教在争执,双方不但声音大,而且还争得脸红耳赤。当时我很尷尬,进也不是,退也不是,幸而张主教是面对着房门的,他一见是我便马上住了口,而李思德辅理主教则是背对着房门的。他并不知道我在门口,仍旧在据理力争。此刻,我才听出一些大概,他们好像是在为明天会议的一个议题在争论。张主教见他还在嚷嚷,便对他说:“好了,好了。让小辈听见阿要难为情。”李主教转身看见我,也有些不好意思,笑了笑便转身离开了办公室。然而张主教就如同什么事也没有发生一样,依旧慢慢地对我讲开了历史。

在第二天上午市天主教“两会”主任的联席会议上(我担任会议记录),当张主教提出一项动议后,李主教不但表示支持,而且还补充了些建议。当时只有我心中最明白,其实昨天下午的争执只是他们在会前意见不同罢了。其实在老人与老人之间产生争论很平常,只是如此高龄人之间的,如此有涵养的,如此熟悉对方的老人之间发生争执却不多见。当然,在私下里能争得明明白白,在工作场合却能始终保持一致,特别是在两位社会影响非常重要的老人之间能保持这样的关系,确实难能可贵。

送别张家树主教

因为当年我考上了复旦大学,9月份就要脱产去上学,所以只能同张主教暂别。但我总觉得中途放下这份工作有些可惜,此后也不知道有谁是否曾接替过我的工作。等我刚重返工作岗位后张主教却逝世了。

张主教的辞世很突然,1988年的2月中下旬,张主教患病住进华东医院高干病房,大家本以为他这次住院同先前几次一样,休养几天即可出院。谁知几天后他的病情急剧恶化,终告不治,就连中央从全国各地紧急调来的血浆都没来得及用上。(当时的上海正在闹甲肝)消息传出,中国天主教界都为之震动和痛惜。3月2日,张家树主教的追悼仪式在上海举行。因为宗教追思仪式要早于社会追悼会举行,所以清晨数千神长教友就齐聚徐汇大堂参加为张主教举行的大礼追思弥撒,当时的情景我至今历历在目,特别难忘。张主教的遗体先由警车开道送至徐汇大堂,我们几个年轻工作人员从车上抬下张主教的遗体,灵柩从徐汇大堂的中门缓缓被推至主祭台前,护送灵柩进大堂的是现今已故的蒋敏声、蒋卫琳、姚百忍、周心怡、范良佐以及汤孝昌、杜仁元等八位神父,他们是个个泪流满面,泣不成声。说句心里话,我从未见过六七十岁的神职人员集体流泪的场面。见他们流泪,又见满场的修女和教友都在默默地流泪,自己也不由得留下了热泪。接下来在龙华殡仪馆举行的大型追悼会场面更为隆重,只见大厅内外的人群排得井井有条,丝毫不乱。殡仪馆的工作人员见此情形不由得发出赞叹说:这是他们所见过的最守纪律的超大场面。追悼会由上海市政协副主席、市委统战部部长毛经权主持,中国天主教爱国会主席宗怀德主教致悼词。送花圈的国家领导人有:全国政协主席邓颖超、国务院代总理李鹏等。此情此景,足可见张家树主教不仅在天主教界内受人尊崇,而且在社会上同样受人敬重。以后,张主教的骨灰又被隆重地葬于徐汇大堂的祭室内,享受到最高的教会礼仪。

我记得曾经在上海山东路仁济医院看见过这样一副对子,上联:仁者以德为本。下联:济者以术为能。以笔者愚见,将这副对子运用在张主教的身上真是恰如其分。1980年,中国天主教成立主教团和教务委员会,他当选为主教团团长和教务委员会主任,兼任中国天主教爱国会副主席、上海市天主教爱国会主任和教务委员主任。也先后担任过全国人大常委;全国政协常委和上海市人大、政协常委等重要社会职务。多年来,张主教不仅是上海天主教界的领军人物,更是中国天主教界的好带头人,他爱国爱教的一言一行在天主教界内起着至关重要的作用,张主教不愧为中国天主教的楷模。仁者是以自己的品德和威望来对待人和事的,就做人而言,张主教也有自己的喜怒哀乐,但他往往能克服自身的私欲偏见,以其个人的人格魅力,事事从大局出发,处处以大智若愚的态度来对待世事,他的崇高品德和威望给我们后辈树立了极好的榜样。如今虽然楷模已逝,然而他的德望却会永留人世。

注释:

①天主教一般以教区为基本管理单位,教区设一位正权主教,负责管理教区一切事物。下设助理主教一名。辅理主教若干名,副主教若干名,其中只有助理主教才有继承正权主教职务的资格。

②圣神父是指当一位修士毕业于神学院后,再经过年余的考验,就会由主教正式祝圣为神父。神父也可称之为司铎。

③教区之下的最基层可设几十个,甚至上百个以单个教堂为单位的堂口,每个堂口由一位神父管理。在十几或更多些堂口的基础上,再设一个总铎区,由一名总铎神父来负责管理,并向教区主教负责。

④天主教教会设有男修会和女修会。历史上上海教区曾下设主母男修会,张主教当时担任院长神父。