浅析现代本土建筑中模糊空间的运用——以成都青城山石头院为例

2010-04-19钟雪,周波

钟 雪,周 波

(四川大学建筑与环境学院,四川 成都 610065)

客观事物在相互发生关系时所呈现出来的“亦此亦彼”性,过渡与连续性,或者也可以说成有的事物的形态、性状界限明显清晰,有的则没有明显的界限,这就是模糊性。与模糊性同时出现的通常是复杂性,因为复杂的系统中很多现象都有“亦此亦彼”性,这便是模糊现象。建筑由于其本身的性质、功能繁杂且会被诸多的因素影响或决定,因此被视为一个充满着各种各样的模糊性的复杂系统。而模糊空间在建筑中的应用就成为了建筑模糊性的典型表现。

模糊空间,具有模糊性,表现为具有不同特征的空间的联系、过渡存在“含混性”和“不确定性”。模糊空间既与内外相联系又独立,是内和外的一个结合区域。模糊空间反映了建筑的复杂性,考虑了人们需求的多样性,而其展现出来的朦胧美则体现了建筑的艺术性。因此,进一步认识和研究模糊空间对建筑设计是具有实际意义的。

1 模糊空间的运用

1.1 中国传统哲学思想与模糊空间

阴阳哲学是中国传统哲学思维的本质和主体,含有朴素的辩证法思想,认为万事万物都有相反相成的矛盾的两方面,分别可以归纳为阴和阳。阴和阳是互相转化、生生不息的,体现了一种互生、互存、互限、互变的动态平衡关系。阴阳哲学所呈现的融合共存、复杂变化、折中调和、包容模糊的思想,正是影响中国人思维模式和生活模式,导致传统建筑空间中出现一种“亦此亦彼”的空间形态——模糊空间的哲学观。

中国建筑空间的典型特征是“气”与围合,虚与实,而建筑中的一些辨证的描述,比如彼此、内外、流动和固定都是对“阴阳”的具体理解和表现。模糊空间是我国传统建筑空间中很有特色的一种空间形式,运用非常广泛,比如说檐廊、寺院中的“山门”,园林建筑,传统民居中的厅堂、庭院等等。

1.2 模糊空间在本土传统建筑中的体现

在四川传统建筑中,檐廊、天井、庭院都是模糊空间的代表。

檐廊属于住宅的室外部分,是住宅与街道之间的过渡空间。人们处于该空间内,既可以感受与自然的联系,又不完全与室内空间割裂。檐廊在川南建筑运用比较多。其中位于乐山市犍为县东北面的罗城镇的集市中心的“凉亭街”就很具代表性。当地人称这种以沿街长廊作为室内、外的过渡空间,也就是檐廊,为“凉亭子”(参见图1)。凉亭内有店铺,临街面为摆摊设点的区域,也可供人们休憩。对空间领域来说,它将室内私有的内部秩序的一部分,以用餐、喝茶、纳凉的形式渗透到街道这一公共的外部秩序之中,满足居民们各种日常娱乐休闲的需要,也创造出极富人情味的景观。分隔与沟通建筑内外部空间,檐廊这种模糊空间阐述了空间的一种中介和过渡。

在四川传统民居中,出现最多的也是最主要的模糊空间是天井。由于四川的气候条件以闷热潮湿为主,如何遮阳、散热、并获取良好的通风则成为民居的主要的功能需求。满足这些功能的天井便成了运用最为普遍的空间形式(参见图2)。天井是属于住宅内部的一个开敞空间,相对于室外自然环境是较私密的内部领域。有些民居前后均有天井,以求穿堂风和采光,保持室内良好的居住环境。天井不仅加强室内外的融合渗透,也使得建筑与环境良好的结合。

1.3 模糊空间在现代建筑中的运用

图1 “凉亭街”的檐廊

图2 天井

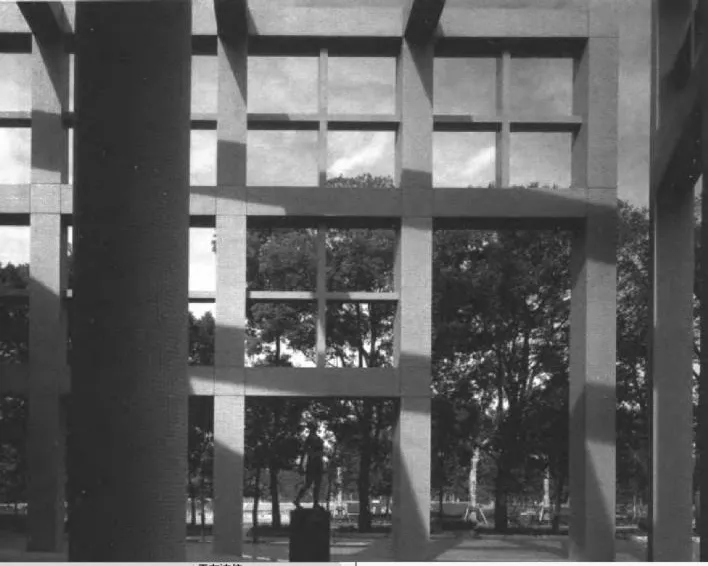

早在上世纪 70年代,日本建筑师黑川纪章就提出了变生、中间领域和模糊理论,开创了城市和建筑中的“灰空间 ”。他将日本茶道创始人千利休阐述的“利休灰” 思想运用到了自己的建筑上,形成了新的建筑思想。利休灰空间的特质与西方的空间观念是相对立的。西方的空间受二元论思想体系的影响是截然对立的、物质的且明确的空间,而利休灰空间则是共生连续、精神的以及暧昧的——一种矛盾的、模糊的空间。在建筑中,黑川纪章把日本的建筑中的缘侧——檐下的廊子看作为典型的灰空间,也就是中间领域作为日本建筑的原型。在设计手法上,他应用了异质要素来构建中间领域。如格构、柱廊、多层户外门廊、大面积的屋顶等,形成了丰富多彩的半私密空间、半户外空间及过渡空间等。琦玉现代美术馆的入口格构(参见图3)和福冈银行总部的“缘侧”都是其建筑思想体现的代表。

图3 琦玉现代美术馆的入口格构

2 青城山石头院中模糊空间的运用

石头院位于青城山下的大观镇附近,面积不到五百平米,是由标准营造设计事务所于 2006年设计建造。标准营造一直致力于从现代角度去挖掘传统文化与地方文化。石头院是标准营造试图摆脱严格的功能要求、技术规范等限制,进行纯粹的空间和形式、材料和建造方式的一次探索。它由几组院落组成,分为一个“空院”、三个“茶院”、和一个“居院”。是个既可供人喝茶下棋、谈天论地,也可供人闲居、自我修行的地方,更是一个清净内心的冥想空间。正是有了这样的设计背景与定位,模糊空间的运用在石头院中有着不可忽视的作用。

2.1 室内外空间的交融

模糊空间最主要的功能之一就是联系室内外的空间,在建筑外部空间与内部空间之间起过渡作用。本土传统建筑中的天井、庭院等典型的模糊空间在石头院中都有体现。

2.1.1 天井

石头院的每个“茶院”和“居院”都有两、三个大小不等的天井(参见图4)。天井是由连续折叠内坡的屋顶形成的。一部分天井有玻璃,而有些天井则是完全开敞的。石头院没有明显的“屋”、“院”之分的空间特点就是在这些天井上得以体现。有玻璃的天井从视觉角度来说是室内外通透的“院”,人的视线可以与外部环境交流贯通;从空间感受来说又是封闭的“屋”,玻璃作为屋顶阻隔了人与外部环境的身体触觉交流。而每一个开敞天井下面都有一个石头的接水槽,下雨的时候雨水会沿着天井的檐口落入室内再流到接水槽里,所以几个“茶院”都没有明确的室内和室外之分。这是室内外空间纵向的融合,也是空间边界模糊性的体现。

2.1.2 空院

石头院的第一个院子是“空院”,“空院”没有屋顶只有高高的石头墙。在“空院”的尽头有一个很小的入口,从这里进入后面的院子。“空院”在这里类似四川传统民居的庭院,是从室外公共性空间进入建筑室内私密性的空间的一个中介和过渡(参见图4)。中介和过渡是模糊空间的一个典型特征。“空院”作为一个内外之间的进出标志,这不仅是一个单纯的供人识别的符号,它也是一个过渡空间,是一个模糊空间。当人们通过狭长的四周相对封闭的院落通道时,会有已经步入“茶院”的感觉,并将自己的心态和心理作出从外部空间至内部空间的调整,为接下来的清净内心,放松自我做好准备。这个空间为人们提供了心理的过渡,同时它也引导了光感、声音、方向转变、地面材质、开与合视野变化等一系列的过渡等,对于区别内外部空间功能,保护内部空间私密、独立、安静起到很大作用。

2.1.3 窄巷空间

由于五个相似个体的重复组合,形成了四个窄巷空间。因为每个作为重复单体的“茶院”的转折方向与角度的不同,石头墙夹缝形成的窄巷空间也就有宽窄变化。窄巷空间是联系两个相邻院落的交通空间,但同时它也分隔了每个个体院落,使其相对独立却也互相联系,是在建筑体内部,为不同功能区之间的转化、衔接产生中介效果的模糊空间。

窄巷空间除了在有交通功能的部分用玻璃幕墙围合以外,其余空间全是通透的,这样给石头院带来了良好的采光。每条细长的巷子都把人们的视线引向池塘边和山的方向,一天的不同时刻,每条窄巷里总会给人不同的光影感受。

2.1.4 亲水平台

亲水平台在传统临水建筑中使用很广泛,也是从室外到室内,从环境到建筑过渡融合的模糊空间主要运用手法。石头院作为一个形状规则的单体建筑,本身比较突兀,与环境结合相对生硬,但下沉的亲水平台加强了建筑与水环境的结合,拉近了自然与建筑的距离。

图4 石头院中的天井

2.2 视线与情感的交流

建筑理论界一直有所谓物质性和精神性的“双重功能”之说。模糊空间的功能性涉及的不仅仅是物质性,它的功能性在精神领域也有所体现。人与空间环境的交流,传统文化观念的传递等都属于精神领域。而分隔与沟通建筑内外部空间的屋顶、墙体、门窗等都属于模糊领域的范畴,它们在人与内外空间交流上起着重要作用。下面具体谈谈它们是如何将人的视线与情感在内外空间借鉴与渗透的。

2.2.1 屋顶

当人们处于一个上有屋顶四周有围墙的闭合空间里,会获得安全感与归宿感,但会因缺乏与自然界情感上的交流而感到郁闷。而如果对屋顶做一定适当的处理,使人在能遮风避雨的同时也能与外界环境进行视线交流的话,人就会获得一定的舒适感或满足感。石头院的屋顶由传统的瓦和木结构材料,用传统方式建造(参见图5),在没有柱子的情况下将整个屋架直接支撑在周围的院墙上,形成多个通透的大小不一的天井。屋顶封闭与通透还有材质的对比,使人们身处建筑中获得丰富的情感体验。

2.2.2 墙体

中国传统建筑之美既不在于它的建筑空间也不在于其结构,而在于其围合的方式。墙作为一种围合方式界定了空间,但并不能限制空间。墙是空间的表达形式,它规定着空间的性质,不同的墙也对空间有着不同的叙述。青城山石头院的墙用当地最常见的“青石”砌筑,将其分隔成五个窄长院落和四个窄巷空间。由于墙的转折角度的不同,使得每个院落和窄巷空间都灵活多样且富有趣味。各部分空间由于流动与灵性起来的墙的自由分隔,失去了自身完整的独立性,相互连通、贯穿、渗透,从而丰富起来,满足不同人群,不同时间的需求。这种流动、灵性就是模糊性的表现。

2.2.3 门窗

中国人是在行动中体验空间的。门和窗是人们在行动中体验空间的必要途径,通过它们可以去看另一空间的景物,从而把另一空间引入这一空间。虽然它们打断了实体空间的连续,但也同时连接了不同的空间。门窗的开设,特别是石头院大尺度的门洞,加强了内外空间的交流。室内可借鉴室外的景色与光线,开阔了视野,并增添了流动的画面。既保持了人的身心依旧处于建筑的保护下,又带给人们宽松自如、从容不迫的心理感觉。另一方面,相对于室外空间,原本孤立单调的建筑物也会因有不规则大小与组合的窗而灵动起来

图5 屋顶

2.3 对立又共生的特征

模糊空间呈现“亦此亦彼”的二元特征对立而又共生,显示出空间多量度和多层次的内涵。并且多重成对的“此”与“彼”的二元,在空间中同时存在,给人一种丰富多彩又含蓄深远的意境。

2.3.1 亦缺亦全

空间特征既隶属整体,有完全整合感——全;也隶属非整体,有残缺不全感——缺。石头院从外面看上去颇像一块被人精心雕琢成长方体的巨大青石,与环境交织,是传统的长方体形式与当地普遍的青石材质的共生。而看似较为完整的房子,事实上是由几个窄长院落很近地排在一起,每个院落都略微转折了一下,之间是很窄的胡同。整体中有切割,规整中有变化,形体并没有明显“全”与“缺”的界定(参见图6)。

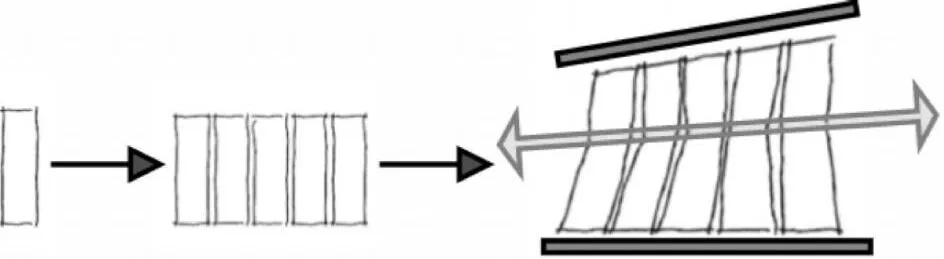

2.3.2 亦同亦异

空间构成规律和谐——同;又异构突变——异。文丘里允许“有限制,亦有自发”,“纯粹的法则和偶然矛盾”以求得建筑的活力。组成石头院建筑的每个单体以矩形为基本形体进行重复,以三条线为基准进行变形。中间为轴线,确定形体的凹凸点的位置,两端的一条水平线和一条倾斜线界定形体的边界。建筑形体相似中又有变化,在规则与不规则之间保持一种微妙的平衡(参见图7)。

图6 石头院外观

图7 石头院平面变形示意

2.3.3 亦虚亦实

空间限定的可感性既隶属自然存在的描述——实;也隶属情感氛围的体验——虚。石头院中光影的对比模糊了建筑的墙面界定,又强调突出了光影之外的环境,使之明确完整。虚虚实实营造出了一个清净内心的冥想空间。

3 结束语

从传统建筑的空间组构到现代建筑的空间形态,模糊空间的影响不容忽视。它的意义不仅是为人类多样而充满活力的居住、活动提供良好的发展的场所,更唤起了我们对具有多重涵义的空间的再认识。自 20世纪中叶以来,在功能主义建筑流派的影响下,传统的模糊空间逐渐消失,空间变得冰冷,缺少人文关怀。当今许多建筑师 已经意识到这些问题,并且有意识地将中国传统建筑中空间的形态与现代建筑技术相结合,努力创造空间与自然融合的作品。

青城山石头院就是这样的一次尝试,将传统民居的元素应用到现代建筑中,依靠本地材料,适应当地环境条件建造。而反映人与人之间、自然与社会之间依存关系的传统民居中的模糊空间的运用则使其更具有活力,也从现代角度体现地域文化和传承传统文化。

总之,认识和研究传统建筑中的模糊空间,并如何将其合理运用到现代建筑中,使我们的生活空间更加宜人且丰富多彩,是值得我们思考和探索的。

[1]郑时龄,薛密.黑川纪章[M].北京:中国建筑工业出版社,1998

[2]李晓东,杨茳善.中国空间[M].北京:中国建筑工业出版社,2007

[3]袁丰.中国传统民居建筑中模糊空间所体现的功能性[J].华中建筑,2003(5)

[4]陈纲,黄海静,吕贻标.阴阳哲学与模糊空间[J].重庆建筑大学学报(社科版),2000(6)

[5]郑定国.模糊空间美学[J].新建筑,1985(2)

[6]侯幼彬.建筑的模糊性[J].建筑学报,1983(3)

[7]陆海鹏,周铁军.对传统建筑空间中模糊空间的初探[J].重庆建筑大学学报,2005(6)

[8]张柯,张弘,侯正华.标准营造“青城山石头院”[J].时代建筑,2007(4)