青年雕塑学子当下功夫学习传统——吴为山谈中外高校毕业生优秀雕塑作品展观感

2010-04-06采访雕塑以下简称

采访:《雕塑》杂志记者(以下简称“雕”)

受访人:吴为山(中国雕塑院院长,以下简称“吴”)

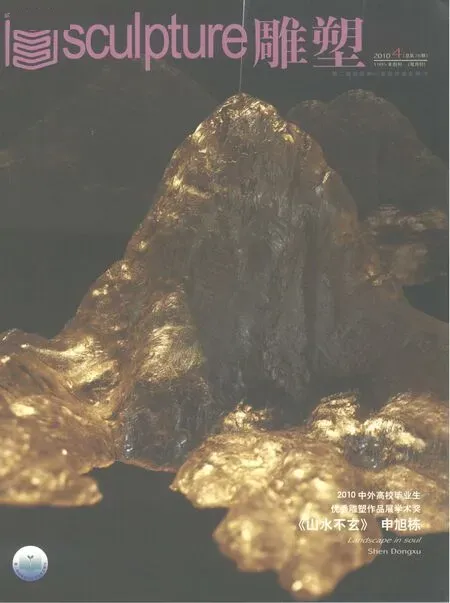

2010年7月16日,中国雕塑院院长吴为山教授在《雕塑》杂志社社长范伟民先生的陪同下,参观了在北京国粹苑1号馆举办的“2010中外高校毕业生优秀雕塑展”,为此,记者采访了吴为山教授。

雕:《雕塑》杂志社举办的2010中外高校毕业生优秀雕塑作品展是为扶持优秀艺术人才,推动教育改革而设计的。您很仔细地看了这个展览,想听听您对此次展览最直观的感受。

吴:年轻人是雕塑事业的未来。这次展览把各个院校的雕塑作品汇聚一堂,将大学生们无城府、最本真的状态客观地表现,一目了然地展现了他们的追求和生活状态。这其中有几个明显的特点。一、这些作品给人勃发的生命气息,涌动着创新的力量。艺术创作的特点明显、形式多样,丰富的语言预示着他们日后的风格倾向。二、展览既表现出年轻人自身的现实生活,如爱情、读书追求和人文理想,又深刻体现了年轻人关心当代社会的心理,比如敬老院的人头像,纤夫等这类题材,反映的不仅是他们这代人的生活,更是他们眼中的社会现象和对一些问题的思考。三、一些作品表达了对传统诗性文化温情脉脉的怀念。如表现夫子两人伫立于木船的一件作品内含古意和诗情。四、他们关注未来,用各种形式语言表达对未来世界的想象。比如用数码影视等一些现代科技手段表现的抽象图式,表达了新一代人所追求的境界。五、用隐喻或他喻的形式针砭时弊,鞭挞社会不良倾向,说明他们具有较强的社会责任感,也反映了他们的价值的追求。

雕:哪些作品的艺术形式给您留下较深的印象?

吴:那些采用传统雕塑技法的,如用泥塑、木雕等传统的语言表现具体的题材内容。虽然造型具象,但他们用现代的眼光看待传统的题材。刚才讲到的那件木船上的夫子形象体现年轻学生对传统文化的认识。另一件表现文化断层的作品巧妙地运用了形式的语言,它采用透明的树脂表现文化之河出现断层,以自然的形态说明文化的形态。还有一些作品表现人,在人的变体造型中寻求艺术语言的突破,比如一件表现45岁的父亲的作品,作者用仰视的手法强化透视,吸引观众,生动而且富有内涵。从以上这些作品我们都可以感受到现代年轻人的所思、所想和所求。

雕:这些年您常常在海外进行国际文化交流,也看过很多欧美学生的作品展,您觉得中国学生的作品与他们的区别在哪里?

吴:欧美国家的年轻人创作思维十分活跃。我们的学生在这点上也表现得很好。但是这次展览中的部分作品在艺术形式上有趋同性,缺乏个性,不是很容易看出是中国学生的作品。使用“国际语言”,顺应艺术潮流有一定的新颖性和前卫性,但存在着对本土传统淡化的危机。有些作品在表现中国人的肖像时,缺少对本民族内在精神和骨相的探求和领悟。还有些作品在表现现实人物时,有调侃的意味,内容空泛,情趣不够高尚。作为雕塑者给予观众的应是一股扑面而来的气息。这对作者的要求很高,需要对文化尤其是本民族传统文化有很高的领悟。在古代,中国是对世界做出巨大贡献的文化大国;今天,世界的发展仍然需要中国为其做出新的贡献。如果我们妄自菲薄,就会失去自信,在我们的创作中失去中华民族独特的文化符号。世界文化强调多极多元,和而不同,中华文化是世界文化不可或缺的一支,悠久厚实、博大精深,尤其需要延传。因此,我们需要敬重和学习传统文化,用发展的眼光审视传统。中国的新一代年轻人更应该加强本民族文化的学习,否则我们的文化将在世界文化的多潮、多元格局中逐渐边缘化和淡化。年轻的雕塑家应对中国的哲学史、思想史、文化史和艺术史进行了解;对造型艺术中的书法和绘画,以及传统雕塑和民间美术进行认识,否则就会有文化的失重感。

雕:所以年轻人应该在全球文化艺术潮流中保持清醒的认识,加强传统文化的修养。

吴:是的,雕塑事业的未来属于年轻人。传统的底蕴越足,中国的文化身份就越强烈。就会在世界文化中有不可取代的独特价值。这是我们文化可以长期发展下去的根本因素。文化是多元的,也是包容的,热爱本民族的优秀文化传统,吸取世界各民族的先进文化才谈得上个性塑造。年轻人要敢于坐冷板凳,下大功夫。十年磨一剑,方能成大事。不要跟潮流,潮流永远在变,甚至无定向。只有把潮流当作庭前花开来看待,才不会迷失方向。