柴达木盆地西部原油地球化学特征对比

2010-04-02包建平朱翠山汪立群

包建平,朱翠山,汪立群

(1.长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北荆州434023;

2.中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃敦煌736200)

柴达木盆地西部原油地球化学特征对比

包建平1,朱翠山1,汪立群2

(1.长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北荆州434023;

2.中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃敦煌736200)

柴达木盆地西部地区各油田所产原油在成因上大多属咸水湖相,因而具有咸水湖相成因原油某些共同的地球化学特征,如低的姥植比和正构烷烃的偶碳优势等。对比后发现,柴西南区所产原油在正构烷烃系列分布特征上基本都具有n C37优势、姥植比相对较低且伽马蜡烷含量丰富,而柴西北区所产原油则在正构烷烃系列分布特征上大多没有n C37优势、姥植比相对偏高且伽马蜡烷含量明显偏低,这表明柴西南区与北区的原油其烃源岩具有不同的地球化学特征。依据原油中的n C37优势与姥植比之间负相关、与伽马蜡烷指数之间正相关这一现象,推测原油中正构烷烃系列的n C37优势主要受控于沉积环境的性质,高盐度和强还原的沉积环境是导致原油中出现n C37优势的主要地球化学因素。

正构烷烃;伽马蜡烷;姥植比;沉积环境;原油;柴达木盆地西部

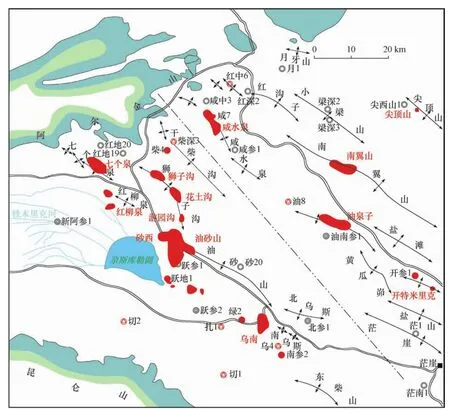

柴达木盆地位于青藏高原西北部,是在前震旦纪结晶基底上形成的由不同阶段、不同类型盆地叠加起来的复合型盆地。柴达木盆地西部面积约40 000 km2,其第三纪属于咸水湖相沉积,发育有优质咸水湖相烃源岩,在岩性上大多属于灰质泥岩或泥灰岩,并生成了大量的油气,目前它是柴达木盆地的主要产油气区。经过几十年的勘探,目前在柴西地区已发现了十多个油气田,它们分布在尕斯库勒、跃进、砂西、花土沟、狮子沟、游园沟、油砂山、乌南、红柳泉、七个泉、咸水泉、油泉子、南翼山、尖顶山和开特米里克等地区。咸水湖相这一特定的沉积环境和在该环境条件下孕育的特殊烃源岩及由此烃源岩生成的油气一直是有机地球化学界关注的重点研究领域,并引起了国内众多研究者的兴趣[1~10]。

链烷烃系列是原油和烃源岩饱和烃馏份中的优势组分,主要包括正构烷烃系列、单甲基取代烷烃系列和类异戊二烯烷烃系列。其间隐含着丰富的地球化学信息,在油气地球化学研究中具有特定意义[9~12]。本文在对柴西地区第三系咸水湖相原油的分析研究过程中,发现不同构造单元上的原油在链烷烃系列的分布与组成特征上存在某些特有的现象,而这些现象的存在可能暗示着柴西地区第三纪沉积时期烃源岩形成环境的性质包括古盐度和氧化还原性是不同,而且不同构造单元的原油可能来源于不同的烃源岩。

1 样品与实验

尽管柴西地区油气田的规模不是很大,但油气田的数量众多。图1展示了该地区主要油气田的平面分布特征。在长期的勘探与研究过程中,发现柴西地区原油在平面上是存在差异的,一般以英雄岭为界(图1中的虚线)把柴西地区分成柴西南区和柴西北区两个单元。本文所研究的70余个原油样品分别采自这两个地区,其中柴西南区有40余个原油样品,而柴西北区有30余个原油样品,其平面分布特征涵盖了两个地区的所有油气田,所以它们具有较好的代表性。

图1 柴西地区油气平面分布特征Fig.1 Planar distribution of oil and gas in the western Qaidam Basin

用正己烷沉淀原油中的沥青质,再采用硅胶/氧化铝柱色层分离法,把脱沥青质原油分成饱和烃、芳烃和非烃。

饱和烃色谱质谱分析:仪器为惠普公司5890台式质谱仪,色谱柱为HP-5ms石英弹性毛细柱(30 m×0.25 mm×0.25μm),升温程序:50℃恒温2 min,从50℃至100℃的升温速率为20℃/min,100℃至310℃的升温速率为3℃/min,310℃恒温15.5 min。进样器温度300℃,载气为氦气,流速为1.04 mL/min,扫描范围为50~550 u。检测方式为全扫描:电离能量为70 eV,离子源温度230℃。

2 结果与讨论

2.1 正构烷烃系列分布与组成特征

在没有遭受生物降解作用改造的情况下,正构烷烷烃系列无疑是原油中的主要组成部分,而且其分布与组成特征可以提供有关有机质类型、有机质成熟度及烃源岩形成的沉积环境的性质等地球化学信息。在一般的地质样品中,正构烷烃系列主要有两种分布模式:其一是奇碳数优势,一般指示着陆源有机质的贡献和低的成熟度[13];其二是偶碳数优势,常出现在C20—C30范围内,与咸水沉积环境和碳酸盐岩有关[14]。

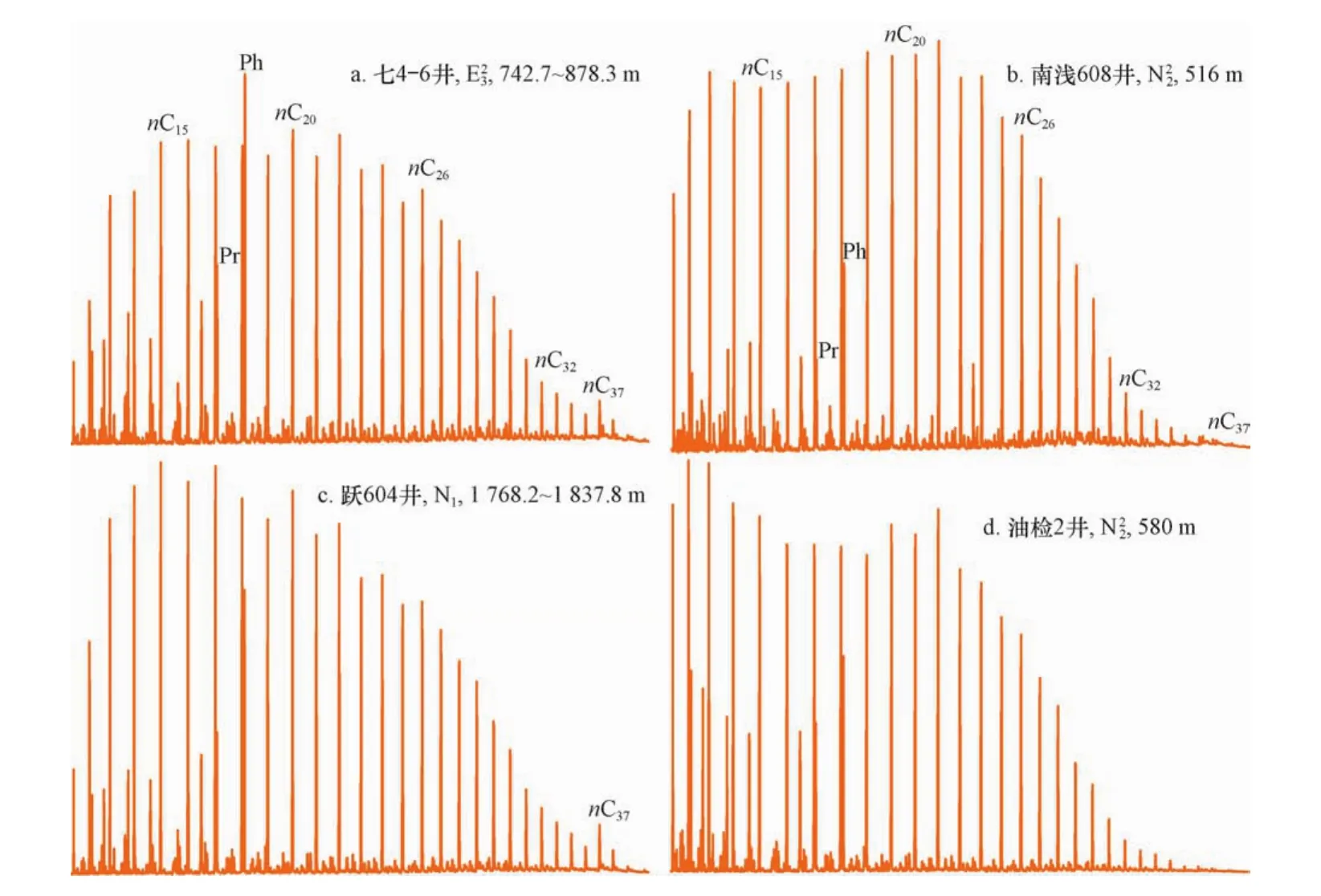

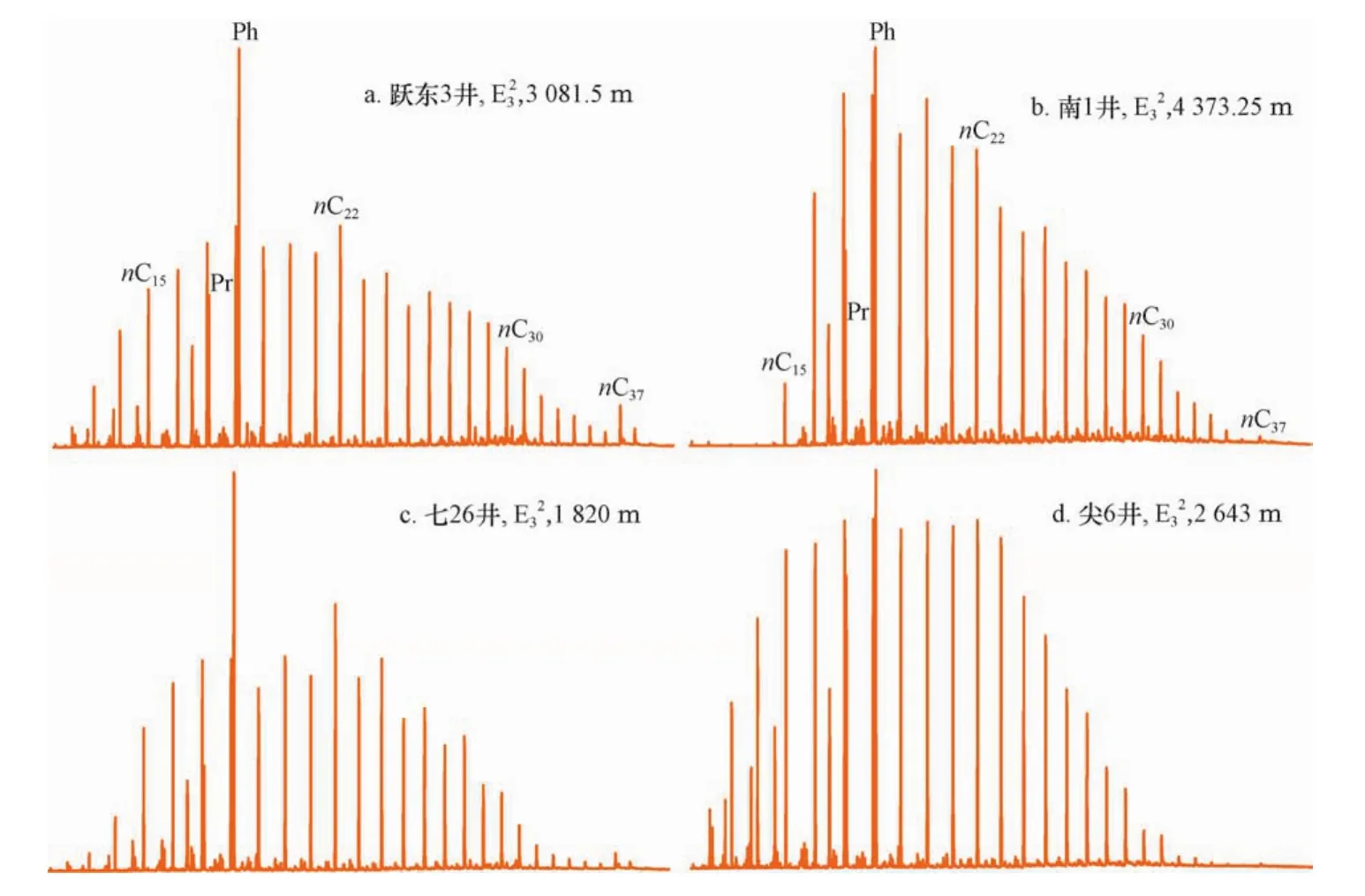

柴西地区的原油,无论是产自南区还是北区,其正构烷烃系列大多具有一定的偶碳优势,其CPI(正构烷烃碳优势指数)值基本都小于1.0,具偶碳优势的正构烷烃主要介于n C20-n C28之间(图2),显示出咸水湖相的沉积特征。朱扬明等[9]的研究发现柴西地区第三系咸水湖相沉积中,深湖相烃源岩在n C18—n C28之间具有明显的偶碳优势,C28以上正构烷烃系列则没有碳数优势,而滨浅湖相的烃源岩在整个碳数范围内则具有明显的奇碳优势,而介于两者之间的过渡相带的烃源岩则呈现出偶碳优势和奇碳优势并存的格局。柴西地区原油正构烷烃系列中偶碳优势的普遍存在暗示着深湖相烃源岩是主力烃源岩。

图2 柴西南区与柴西北区原油中链烷烃系列分布特征Fig.2 Distribution of alkane series in crude samPles from the north and south Parts of the western Qaidam Basin

除了上述偶碳数优势的特征外,柴达木盆地西部不同地区所产原油在正构烷烃系列的高碳数部分的分布特征上存在着明显差异。正常情况下,原油或成熟烃源岩中C30以上的正构烷烃其相对丰度呈现出随碳数增加而逐渐下降的变化趋势。但对于柴西地区的原油而言,柴西南区与柴西北区原油则呈现出不同的现象(图2),产自柴西南区的原油在正构烷烃的高碳部分呈现出n C37的优势,其相对丰度明显高于相邻的n C36和n C38,而产自柴西北区的原油则大多没有这一特征,其相对丰度呈现出随碳数增加而下降的现象。

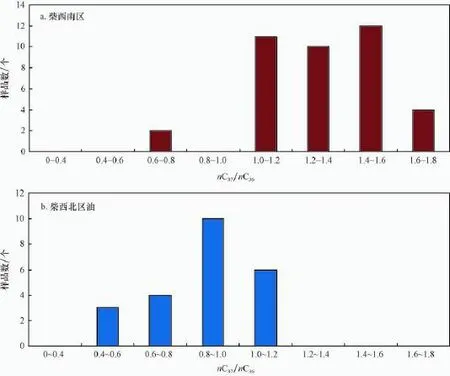

为了考察柴西不同地区原油正构烷烃系列中n C37优势程度,我们选择了n C37/n C36比值作为衡量指标来进行对比,因为正常情况下原油中n C36的相对丰度应该小于n C37,因此该比值会小于1.0。但统计分析结果表明,柴西南区除了个别遭受轻微生物降解作用的原油外,所有其他原油中n C37/n C36比值基本都大于1.0,且大多数原油中该比值大于1.2,最高者可达近1.8;而在柴西北区绝大多数原油中该比值小于1.0,只有南翼山和咸水泉油田的部分原油中该比值大于1.0,但都小于1.1,明显低于柴西南区的原油(图3),这一现象暗示着柴西南区与柴西北区的原油在成因与来源上可能是存在差异的,这可能与烃源岩形成的沉积环境的性质有关。

在对柴西地区第三系咸水湖相烃源岩的分析研究过程中发现,柴西南区古近系下干柴沟组部分烃源岩中的正构烷烃系列在高碳数部分也呈现出明显的n C37优势,在这些烃源岩中正构烷烃系列的偶碳优势也较为明显(图4),而柴西北区相同层位的烃源岩中其正构烷烃系列不但没有明显的偶碳优势,同时在高碳数部分也没有出现n C37的优势现象。不同地区相同层位烃源岩在正构烷烃系列分布特征上的差异可能反映出同一沉积时期不同构造单元的沉积环境的性质如古盐度和氧化还原性是存在差异的,那么在与此古沉积环境相关联的古生态条件下可能发育有不同的古生物群落,可以预料由这些具有不同地球化学特征的烃源岩所生成的原油肯定也会继承各自烃源岩的特征。

由此可见,柴西南区和柴西北区原油中正构烷烃系列所呈现出的不同分布特征不是一个偶然现象,而是由不同地区发育的烃源岩的地球化学特征决定的。烃源岩的地球化学特征无疑受控于沉积环境,据此可以认为柴西南区和柴西北区的原油来源于不同的烃源岩,而这些不同的烃源岩可能形成于不同的沉积凹陷,且这些不同的沉积凹陷发育的烃源岩是在不同的沉积条件下形成的。换言之,烃源岩的性质是控制柴西地区原油中正构烷烃系列分布特征的内在地质-地球化学因素。

图4 柴达木盆地西部不同地区下干柴沟组烃源岩中链烷烃系列分布特征Fig.4 Distribution of alkane series in source rocks of the Lower Ganchaigou Formation in different Parts of the western Qaidam Basin

2.2 类异戊二烯烷烃系列组成特征

在咸水湖相环境沉积的烃源岩和由此烃源岩生成的原油中,植烷系列在相对丰度上是仅次于正构烷烃系列的优势组成,常可以提供许多特定的地球化学信息。如姥植比(Pr/Ph)可以反映沉积环境的氧化还原性[15],而在咸水这一特定的古环境条件下,强的植烷优势可能指示着某些古细菌如噬盐菌等的贡献[16]。

分析结果表明,柴西南区与柴西北区的原油在植烷系列组成特征上存在明显差异。柴西南区原油呈现出强的植烷优势,其姥植比不但低,而且数值的分布较为集中,介于0.2~0.4;柴西北区原油尽管也呈现出植烷优势,但强度相对较低,其姥植比明显高于柴西南区原油,且数值较为分散,分布范围介于0.2~0.8。两地区原油在姥植比组成特征上的差异是显而易见的。由于姥植比不但受控于沉积环境的还原性,而且在咸水环境中还与某些特殊的古细菌或微生物有关,那么柴西南区与柴西北区所产原油在姥植比上的差异一方面反映前者的烃源岩沉积时古环境的盐度更高,还原性更强,适宜在该条件下发育的古细菌的贡献更大,而后者的烃源岩则可能形成于古盐度相对较低,还原性相对较弱,且古细菌不甚发育的沉积环境。可见,烃源岩形成的沉积环境的性质和由该环境决定的古生态条件是影响原油姥植比大小的主要控制因素,即它是沉积环境和有机质生源构成综合作用的结果。

2.3 伽马蜡烷含量

伽马蜡烷是一类来源于原生动物[17],相对丰度可以指示沉积环境古盐度高低的生物标志物[18]。伽马蜡烷指数(指伽马蜡烷与C30藿烷的比值)是反映地质样品中伽马蜡烷的相对含量,同时也是目前最常用的反映沉积环境古盐度的分子地球化学参数。

柴西地区第三系属于典型的咸水湖相沉积,所形成的烃源岩在岩性上大多属于灰质泥岩或泥灰岩,表明它们属于咸水条件下的产物,因而所产原油大多打上这一烙印。柴西地区饱和烃馏分色谱质谱分析结果表明,伽马蜡烷是这些原油中重要的特征性生物标志物,含量相对较高,这与其咸水湖相的沉积背景是一致的。但统计分析以后发现,柴西南区所产原油中伽马蜡烷的含量明显偏高,其伽马蜡烷指数基本都大于0.6,大多数原油样品中该比值为0.6~1.2,部分原油样品大于1.5,显示出高伽马蜡烷的特征,这与江汉盐湖盆地所产原油的地球化学特征较为相似[6]。而柴西北区原油的伽马蜡烷含量明显偏低,伽马蜡烷指数基本都小于0.6,只有少数大于0.6,但均小于1.0,显示出中伽马蜡烷的特征。如果说原油中伽马蜡烷含量的高低是受烃源岩沉积时期古环境盐度决定的,可以认为柴西南区烃源岩沉积时的古盐度明显高于柴西北区烃源岩沉积时的古盐度。换言之,柴西南区和柴西北区原油在伽马蜡烷含量上的差异反映了各自的烃源岩沉积时古环境盐度的不同,沉积环境的古盐度是控制原油中伽马蜡烷含量的内在因素。

2.4 正构烷烃中n C37优势与沉积环境的关系

柴达木盆地西部不同地区原油在正构烷烃系列分布特征上呈现出明显的区别,那么导致这一现象的原因是什么呢?

如果把柴西南区与柴西北区原油中正构烷烃系列n C37的优势与姥植比和伽马蜡烷指数进行相关分析发现,n C37优势与姥植比之间存在明显的负相关关系,而与伽马蜡烷指数间则存在明显的正相关性(图5),即具有明显n C37优势的柴西南区原油中,植烷优势十分强烈,伽马蜡烷含量高,结果导致了低姥植比和高伽马蜡烷指数。而在几乎没有n C37优势的柴西北区原油中,植烷优势相对较弱,伽马蜡烷含量明显偏低,因而具有相对偏高的姥植比和较低的伽马蜡烷指数。这一现象揭示出原油中n C37优势可能与相应烃源岩沉积时沉积环境的还原性和古盐度有关,即古盐度高和还原性强的沉积环境有利于某些特定的、能适宜这一沉积环境并能提供异常丰富n C37的生物先质的特殊生物的生长发育,那么在这样的沉积环境中形成的烃源岩就具备形成n C37优势的先决条件,这样的烃源岩所生成的原油就烙上了n C37优势的印记;而在古盐度偏低和还原性相对偏弱的沉积环境中,可能不利于那些能提供异常丰富n C37的生物先质的特殊生物的生长发育,那么此时形成的烃源岩就不具备产生n C37优势的物质基础,显然这样的烃源岩所生成的原油也就不可能出现n C37优势的现象。

由此可见,柴西南区与柴西北区原油在正构烷烃系列分布与组成特征上的差异是由烃源岩形成的沉积环境性质决定的,而沉积环境的古盐度和还原性是导致这一差异的直接原因。因此,根据柴西地区原油正构烷烃系列是否存在n C37优势及其程度可以判断相应烃源岩沉积时环境古盐度的高低和还原性的强弱。

3 结论

尽管柴达木盆地西部地区各油田所产原油基本都属咸水湖相成因,且具有咸水湖相成因原油某些共同的地球化学特征,如低的姥植比和正构烷烃的偶碳优势等。但通过系统的分析对比发现,不同地区油田所产原油在生物标志物分布与组成特征上还是存在明显的差异。主要表现为:柴西南区所产原油在正构烷烃系列分布特征上基本都具有n C37的优势、姥植比相对较低,且伽马蜡烷丰富,而柴西北区所产原油则在正构烷烃系列分布特征上大多没有n C37的优势、姥植比相对偏高和伽马蜡烷含量明显偏低。由此表明柴西南区与北区的原油其烃源岩具有不同的地球化学特征。

依据原油中正构烷烃系列中n C37的优势与表征沉积环境还原性强弱的姥植比之间负相关,而与表征沉积环境水体古高低的伽马蜡烷指数之间正相关这一现象,推测原油中正构烷烃系列的n C37优势现象主要受控于沉积环境的性质,高盐度和强还原的沉积环境是导致原油中出现n C37优势的主要地球化学因素。

1 Hanson A D,Ritts B D,Zinniker D,et al.UPPer Oligocene lacustrine source rocks and Petroleum systems of the northern Qaidam basin,northwest China[J].AAPG Bulletin,2001,85(4):601-619

2 Ritts B D,Hanson A D,Zinniker D,et al.Lower-Middle Jurassic nonmarine source rocks and Petroleum systems of the Northern Qaidam Basin,northwest China[J].AAPG Bulletin,1999,83(12):1 980-2 005

3 黄杏珍,邵宏舜,顾树松,柴达木盆地的油气形成与寻找油气田方向[M].甘肃兰州:甘肃科技出版社,1993.212~341

4 朱扬明,苏爱国,梁狄刚,等.柴达木盆地西部第三系咸水湖相原油地球化学特征[J].地质科学,2004,39(4):475~485

5 王力,金强.柴达木盆地西部第三系烃源灶及其对油气聚集的控制作用[J].石油与天然气地质,2005,26(4):467~472

6 李素梅,刘洛夫,王铁冠.尕斯库勒渐新统下部油藏原油成因地球化学[J].石油与天然气地质,2004,25(6):666~670

7 彭立才,邵文斌,张林,等.尕斯库勒油田跃灰1井区E23灰层裂缝预测[J].石油与天然气地质,2003,24(4):391~395

8 林腊梅,金强.柴达木盆地北缘和西部主力烃源岩的生烃史[J].石油与天然气地质,2004,25(6):677~681

9 朱扬明,苏爱国,梁狄刚,等.柴达木盆地咸湖相生油岩正构烷烃分布特征及其成因[J].地球化学,2003,32(2):117~123

10 包建平,马安来,李贤庆.盐湖盆地未熟-低成熟油地球化学研究[M].北京,地质出版社,2006

11 Kennicutt M C,Brooks JM.Unusual normal alkane distributions in offshore New Zealand sediments[J].Org geochem,1990,18(2):193-197

12 Lichtfouse E,Derenne S,Mariotti A,et al.Possible algal origin of long chain odd n-alkanes in immature sediments as revealed by distributions and carbon isotoPe ratios[J].Org Geochem,1994,22(6):1 023-1 027

13 Nishimura M,Baker EW.Possible origin of n-alkanes with a remarkable even-to-odd Predominance in recent sediments[J]. Geochim Cosmochim Acta,1986,50:299-305

14 Tissot B,Pelte R,RoucachéJ,etal.Alkanes as geochemical fossil indicators of geological environments[A].In:CamPos R,Goni J,eds.Advances on organic geochemishtry[C].Madrid:Enadimsa,1977.117-154

15 Didky BM,Simoneit B R T,Brassell SC,etal.Organic geochemical indicators of Paleaoenvironmental conditions of sedimentation [J].Nature,1978,272:216-222

16 ChaPPe B,Albreccht P,MichaelisW.Polar liPidsofarchaebacteria in sediments and Petroleum[J].Science,1982,217:65-66

17 Ten Haven H L,Rohmer M,rullkotter J,et al.Tetrahymanol,the most likely Precursor of gammaceranre occurs ubiquitously in marine sediments[J].Geochim Cosmochim Acta.1989,53:3 073-3 079

18 Moldowan JM,SeifortW K,Gallegos E J.RelationshiP between Petroleum comPosition and dePositional environment of Petroleum source rocks[J].AAPG Bulletin,1985,69:1 255-1 268

(编辑 高 岩)

Geochem ical characteristic com parison of crude oil sam ples from the western Qaidam Basin

Bao JianPing1,Zhu Cuishan1and Wang Liqun2

(1.Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources,Ministry of Education,Yangtze University,Jingzhou,Hubei434023,China; 2.Petroleum Exploration&Development Research Institute,PetroChina Qinghai Oilfield Company,Dunhuang,Gansu 736202,China)

Crude oils Produced from the oilfields in western Qaidam Basin are sourced from saline lacustrine facies,thus they share certain geochemical characteristics such as lower Pr/Ph ratio and Predominance of even carbon in normal alkanes.However,a comParison of the samPles from the south and north Parts of the western basin reveals that crude samPles from the south Part feature in an obvious n C37Predominance in normal alkanes,lower Pr/Ph ratio and high gammarcerane index,while those from the north Part has no n C37Predominance in normal alkanes,but higher Pr/Ph ratio and lower gammacerane index,indicating differences in geochemical characteristics of the source rocks between the two Parts of the basin.It is noted that a negative correlation between n C37Predominance and Pr/Ph ratio,and a Positive correlation between n C37Predominance and gammacerance index could mean that the n C37Predominance be related to the nature of dePositional environmentand that a strongly reduced and highly saline environment is themain factor causing an obvious n C37Predominance in the crude samPles.

normal alkane,gammacerane,Pr/Ph ratio,dePositional environment,crude oil,western Qaidam Basin

TE122.1

A

0253-9985(2010)03-0353-07

2010-04-19。

包建平(1962—),男,博士、教授,油气地质与油气地球化学。

国家“十五”重点科技攻关项目(2004BA616A02-04-01-01)。