辽宁省海岸的蚀淤等级与分布

2010-03-14王伟伟马红伟殷学博苗丰民

王伟伟,马红伟,殷学博,苗丰民

(1.国家海洋环境监测中心,辽宁 大连 116023; 2.中国科学院 海洋地质与环境重点实验室,山东 青岛266071; 3.中国科学院 海洋研究所,山东 青岛 266071)

辽宁省海岸由基岩岸、砂砾岸和淤泥岸 3种类型组成,是中国北部海岸遭受侵蚀较为严重的省份之一。各种海岸均存在不同程度的侵蚀,其中,占全省海岸三分之一的砂砾质海岸侵蚀后退尤为严重,苗丰民、李光天等[1~4]研究指出辽东湾东岸盖州-熊岳一带,近60 km的岬湾型砂质海岸侵蚀严重,侵蚀速率多在2∼4 m/a,最大可达24 m/a。王玉广等指出[5,6],辽东湾西岸的绥中海岸,近 80 km的平直型砂质海岸约四分之一岸段遭受侵蚀,侵蚀速率为1∼2 m/a。近年来,随着辽宁沿海经济带发展战略的实施,辽宁沿海步入大规模的开发阶段,沿海地区海洋环境的承载状况逐步成为海洋工作者的关注重点之一。对辽宁省海岸蚀淤特征的认识已经不能反映海岸的最新现状,为了查明新时期全省海岸蚀淤等级与分布,本文从1990年和2007年遥感图像中提取了17年间的岸线变化信息,结合辽宁省 908专项海岸带海岸侵蚀特征的调查资料,对辽宁省海岸蚀淤状况进行了研究,并讨论了海岸蚀淤的几种主要原因。

1 区位概况

辽宁海岸横跨黄渤二海,东起鸭绿江口,西止绥中万家。主要发育粉砂淤泥质海岸、基岩海岸和砂质海岸,平均潮差1~5 m,以鸭绿江最高,在5 m左右。辽东湾东岸常风向以东北偏北风为主,西岸以西北偏北或北风为主。黄海暖流和渤海沿岸流共同作用形成“北进南出”的渤海环流系统,夏季在径流和季风的影响下,形成逆时针的辽东湾环流,冬季黄海暖流北支与辽东湾沿岸流共同作用形成顺时针的辽东湾环流,黄海暖流南支与渤海沿岸流组成的渤南环流经年逆时针流动[7]。

2 数据来源与分析方法

2.1 数据收集

选取1990年8月辽东湾东部、北黄海及大连渤海地区,1990年9月辽西地区,2007年全景的卫星图像。

2.2 分析方法

不同类型的海岸线有不同的遥感解译标志,因此需针对不同类型的海岸线进行解译分析,确定其在图像上的准确位置。本文根据红光波段、蓝光与绿光波段和近红外波段的不同反射特征,分别提取砂质岸线、粉砂淤泥质岸线、基岩岸线和人工岸线[8]。

3 结果

对1990年和2007年的辽宁省岸线进行对比,结果显示(图 1),1990~2007年,辽宁省岸线变化较大的区域为六股河至狗河岸段、营口浮度河至腾房身岸段,岸线后退最高达 61 m,其次为狗河至石河岸段岸线,后退最高达 56 m,另外,南岛至楼上岸段为粉砂淤泥质海岸,岸线侵蚀后退最高达 38 m,现场踏勘得知该岸段滩面物质粗化明显,沉积物主要是砂为主,夹杂砾石和软泥。

图1 1990~2007年辽宁省岸线变化Fig.1 Coastline changes in Liaoning from 1990 to 2007

依据海洋灾害调查技术规程[9]的岸滩蚀淤等级划分标准,可将辽宁省海岸蚀淤情况划分为严重侵蚀、强侵蚀、侵蚀、微侵蚀、稳定和淤涨等 6种海岸蚀淤等级,见图2。葫芦岛六股河至狗河和营口腾房身为严重侵蚀岸段,长度约 17.7 km,占辽宁海岸总长度的比率为 1.2%; 葫芦岛六股河至徐大堡和营口白沙湾至浮渡河为强侵蚀岸段,长度约 15.6 km,占1.1%; 狗河至石河、兴城河南侧、盖州北海浴场、月亮湖公园、营城子黄龙尾、鲅鱼圈至腾房身等岸段为侵蚀岸段,长度约46.6 km,占3.3%; 龙王庙浴场、仙浴湾、柏岚子、星海公园、黑岛等岸段为微侵蚀岸段,长度约36 km,占2.5%; 芷锚湾、长山寺角至桐家屯、熊岳河至白沙湾、浮渡河至白沙山、黄龙尾至柏岚子、老虎尾至星海公园、星海湾至猴儿石、碧流河至庄河港、青堆子湾至蜊坨子、兴城河至团山角等岸段为稳定岸段,长度约1 132.9 km,占79.2%; 碧流河至猴儿石、由家屯至大洋河、鸭绿江口、山前至复州湾等岸段为淤积岸段,长度约180.8 km,占 12.6%,见表 1。

图2 辽宁省海岸侵蚀等级与分布Fig.2 Characteristics and distribution of coast stability in Liaoning Province

4 海岸蚀淤原因

4.1 河流入海泥沙锐减

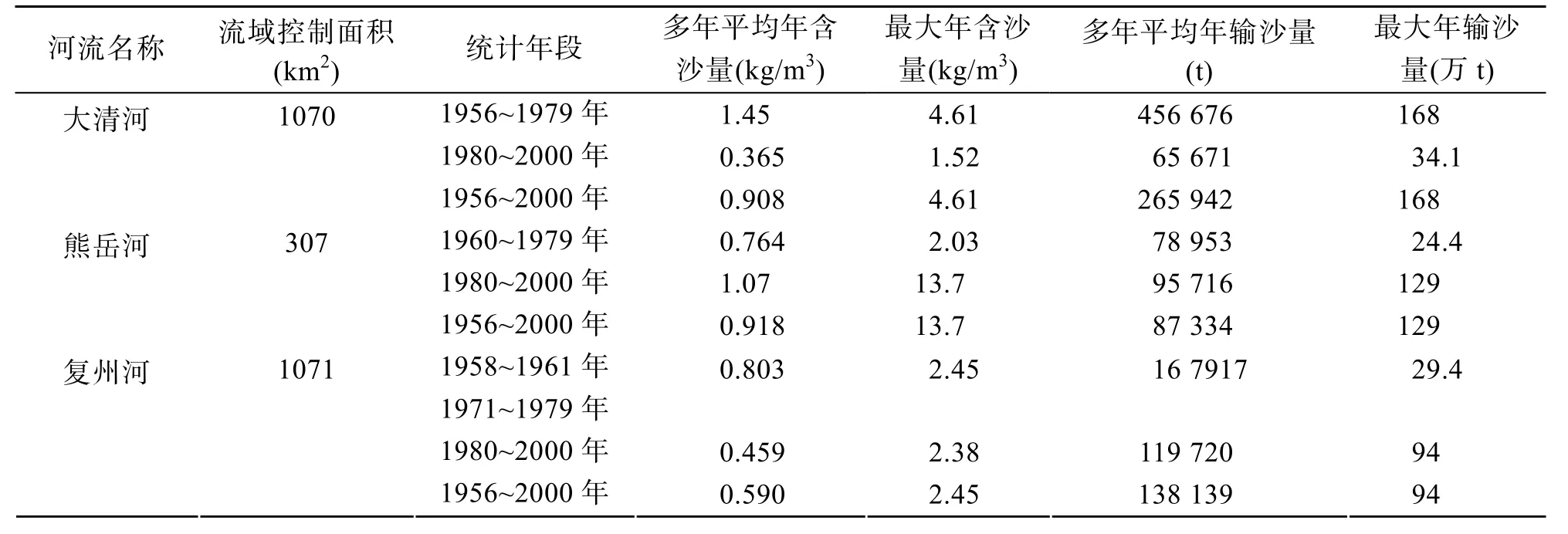

辽东湾东部沿岸河流因上游建库拦截水砂,河流输沙量锐减,见表 2。这些水库大部分兴建于20世纪70年代初、中期,随后河流径流量和输沙量急剧下降,1956~1979年大清河补给海滩沙为1 096.02万t/a,1960~1979年熊岳河补给海滩沙为157.91万t/a。1980~2000年大清河年平均输沙量减少到137.91万t,熊岳河已不足20万t,复州河和大沙河也有类似的情况。

4.2 人为采砂

因营口老港、鲅鱼圈港的扩建,尤其是近年来营口经济技术开发区、盖州养殖基地以及修造船基地等的大规模开发建设,用砂数量剧增。辽东湾东岸的海砂、河砂被大量采掘,这进一步加剧了海区泥沙来源补给的匮乏,进而导致区域约 80%的砂质海岸遭到侵蚀。

4.3 不合理的海岸工程影响

根据辽宁省 908专项海岸带海岸侵蚀特征的调查资料得知,不合理的海岸工程拦截了沿岸泥沙的运移,引起海岸上游一侧淤积,下游侵蚀。修建小型靠泊人工突堤,使得处于沿岸输沙流下游的旅顺大黑石浴场北侧砂滩蚀退3~4 m。瓦房店的仙浴湾是省级4A旅游度假区,为了满足旅游需要,在仙浴湾北侧修建的小型人工港池和堤坝,阻隔了沿岸输沙流,引起浴场北侧的砂质海岸后退4~5 m。

4.4 海平面上升影响

根据 Bruun定律[11],海面上升导致海岸侵蚀加剧,侵蚀后退速率计算公式如下:

式中,R为岸线后退速率,S为海面相对上升量,h为泥沙启动水深,L为启动水深至岸线距离,B为滩肩高度。

参照秦皇岛泥沙启动水深[12],根据剖面测量,B取4.5 m,S取2008年渤海海平面 上升速率2.3 mm/a,L取3.5 km,估算得出海平面上升导致海岸侵蚀的速率为0.72 m/a。

表1 辽宁省海岸侵蚀等级划分Tab.1 Distribution of coastal erosion and siltation in Liaoning Province

5 结论

从1990年和2007年遥感图像中提取的17年的岸线变化信息,得出,辽宁省海岸蚀淤有严重侵蚀、强侵蚀,侵蚀、微侵蚀、稳定和淤积等6种等级,其中严重侵蚀岸段,长度约17.7 km,占海岸总长度的比率为1.2%; 强侵蚀岸段,长度约15.6 km,占1.1%;侵蚀岸段长度约46.6 km,占3.3%; 微侵蚀岸段长度约36 km,占2.5%; 稳定岸段长度约1132.9 km,占79.2%; 淤积岸段长度约180.8 km,占12.6%。河流入海泥沙减少是近年来辽宁省海岸侵蚀的主要原因,气候变暖引起的海平面上升对辽宁省的岸滩稳定起一定的控制作用,另外,人为采砂和不合理的海岸工程进一步加剧了局部海岸蚀淤的程度。

表2 辽东湾东岸1956~2000年河流年均输沙量统计表[10]Tab.2 Sediment flux of main rivers in the Liaodong Bay from 1956 to 2000

[1]苗丰民,李光天,符文侠,等.辽东湾东部砂岸严重蚀退及其原因分析[J].海洋环境科学,1996,15(1):66-72.

[2]苗丰民,李淑媛,符文侠,等.辽东湾东部砂岸的近期变化及演变趋势[J].海洋学报,1996,18(2):74-84.

[3]苗丰民,李淑媛,李光天,等.辽东湾北部浅海区泥沙输送及其沉积特征[J].沉积学报,1996,14(4):114-121.

[4]李光天,符文侠.我国海岸侵蚀及其危害[J].海洋环境科学,1992,11(1):53-58.

[5]王玉广,张宪文,贾凯,等.辽东湾绥中海岸侵蚀研究[J].海岸工程,2007,26(1):2-5.

[6]王玉广,李淑媛,苗丽娟.辽东湾两侧砂质海岸侵蚀灾害与防治[J].海岸工程,2005,24(1):9-18.

[7]中国科学院海洋研究所地质室.渤海地质[M].北京:科学出版社,1985.17-49.

[8]马小峰,赵冬至,邢小罡,等.海岸线卫星遥感提取方法研究[J].海洋环境科学,2007,26(2):185-189.

[9]国家海洋局908专项办公室.海洋灾害调查技术规程[M].北京:海洋出版社,2006.l-30.

[10]辽宁省水利厅.辽宁省水资源[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2006.240-245.

[11]Bruun F A.Sea level rise as a cause of shore erosion[J].Journal of Water ways and Harbors Division,1962,88:117-130.

[12]李培英,杜军,刘乐军,等.中国海岸带灾害地质特征及评价[M].北京:海洋出版社,2007.325-332.