肥厚型心肌病的心电图分析

2010-03-14李晓旭王丽华

宋 艳,邹 文,李晓旭,王丽华

随着诊断水平及临床认识的提高,肥厚型心肌病已不再被认为是少见病,尽管其依赖于超声心动图的确诊[1],心电图作为一项常规检查项目,对其诊断仍然具有重要的临床意义。本文对88例肥厚型心肌病患者常规心电图进行分析,并探讨其临床意义。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选择2006年2月-2009年2月临床就诊的肥厚型心肌病患者88例,男性54例,女性34例,年龄15~65岁。其中气喘、心悸者32例,头昏、乏力者10例,胸闷、胸痛者46例。体征:以心脏杂音为主要表现者79例。

1.2 方法 常规心电图描记采用日本光电心电图机进行12导联同步描记,并对其心电图进行分析。

1.3 统计学处理 采用SSPS 11.0统计分析软件,组间比较采用χ2检验,P<0.05有统计学意义。

2 结果

88例肥厚型心肌病患者,Ⅰ型前间壁肥厚24例,Ⅱ型前间隔、后间隔均肥厚30例,Ⅲ型左心室前壁或(和)后壁、侧壁肥厚18例,Ⅳ型心尖部肥厚16例。

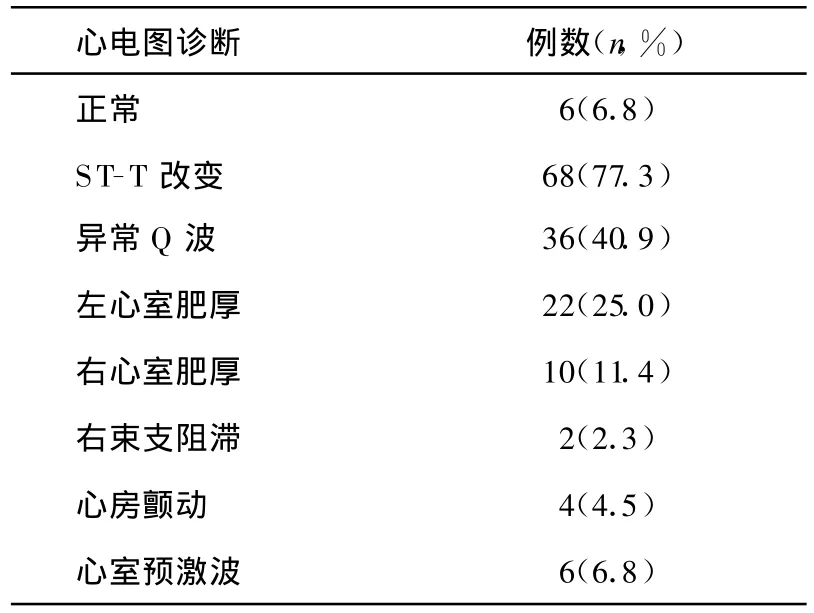

2.1 心电图异常发生率 肥厚型心肌病患者心电图异常发生率为93.2%(表1)。

表1 肥厚型心肌病患者心电图表现

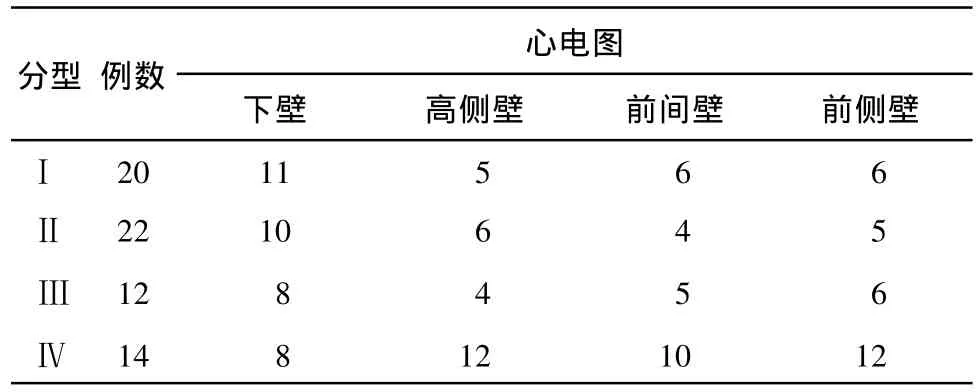

2.2 异常Q波分布情况 除Ⅳ型患者未出现Q波外,Ⅰ~Ⅲ型患者异常Q波分布,差异均无统计学意义(Ⅰ型与Ⅱ型比较、Ⅱ型与Ⅲ型比较、Ⅲ型与Ⅰ型比较,χ2分别为 1.68、2.28、1.96,P 均>0.05,表2)。

表2 Ⅰ~Ⅲ型患者异常Q波及分布情况(n)

2.3 不同肥厚类型患者ST-T改变及分布情况

表3显示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组患者ST-T改变导联分布情况差异均无显著性意义。Ⅳ组患者ST-T改变以胸导联、高侧壁导联为主,其中前间壁、高侧壁导联ST-T改变发生率明显高于其他3组,比较有统计学意义(Ⅳ型与Ⅰ型比较、Ⅳ型与Ⅱ型比较、Ⅳ型与Ⅲ型比较,χ2分别为 10.16、10.62、10.41,P <0.05,表 3)。

表3 不同肥厚类型患者ST-T改变及分布情况(n)

3 讨论

肥厚型心肌病患者由于心肌肥大,心肌细胞排列紊乱及纤维化等因素大多存在不同程度的心电图异常[2]。本组患者心电图异常发生率为93.2%,提示心电图是筛选肥厚型心肌病的较敏感方法。肥厚型心肌病的心电图异常多种多样,文献报道以STT改变最为常见。本组ST-T改变为77.3%,涉及所有导联,以前侧壁导联最为常见。T波改变程度不一,形态也不一样,所以无特异性。本组异常Q波发生率为40.9%,与文献报道相似。左心室肥厚发生率较低,为25.0%。由于肥厚型心肌病患者心电图表现多样且缺乏显著特异性,同时部分患者可无明显症状,因此临床上应提高警惕,对所有难以解释的心电图变化,应积极进行超声心动等相关检查以降低漏诊率。

根据肥厚部位不同参考Maron等提出的方法将其分为Ⅰ型(前间壁肥厚)24例,Ⅱ型(前间壁、后间壁均肥厚)30例,Ⅲ型(肥厚累及左心室前壁或(和)侧壁、后壁)18例,Ⅳ(心尖部肥厚)16例。排除原发性高血压、主动脉瓣狭窄等可能引起继发性心肌肥厚的疾病。在各型肥厚型心肌病患者中,Ⅳ型(心尖肥厚型)心电图改变具有特殊性,表现为胸导联、高侧壁导联不同程度ST段压低、T波深倒置,均无病理性Q波形成。提示该型确实为一特殊类型,心脏病理改变大致相同。其他3型患者虽然肥厚程度、部位不同,但异常Q波、ST-T改变发生率及部位差异均无显著性意义。目前认为肥厚型心肌病在一定阶段内是一个逐步发展的过程,所以肥厚程度不严重但心肌细胞排列紊乱、纤维化的患者心电图可能会有一定的改变[3]。因此,心电图对于肥厚心肌病早期诊断和高危患者的筛选具有独特的价值。

[1]零达红,凌佩莹.肥厚性心肌病临床及心电图分析[J].实用心电学杂志,2006,15(2):101-102.

[2]刘霞.心腔肥厚相关的心电图改变[J].临床心电学杂志,2009,18(4):255-256.

[3]吴晔良,龚仁泰.危重症心电图及临床处理[M].合肥:安徽科学技术出版社,2003:125-132.