土地利用系统功能分类与评价体系研究

2010-03-07刘沛段建南王伟曾敏

刘沛,段建南,王伟,曾敏

(湖南农业大学 资源环境学院,湖南 长沙 410128)

土地利用系统是一个开放的、多层次的关联系统,由此决定了土地利用系统功能的多尺度与多目标性.在同一文明发展阶段上的不同地域,由于文化传统和社会背景的不同,土地功能的发挥有不同的侧重,同一民族文明发展的不同阶段,土地的功能也不相同,表现出从单一到多样,从简单到复杂的发展趋势.中国的传统农业主要强调土地的生产功能,当今的土地则在此基础上强调土地的社会功能,未来的发展将比现在更重视土地的生态功能.

合理的土地利用系统,就是要实现土地数量结构的合理性、土地空间布局的均衡性、土地用途的相对稳定性和土地功能的持续性,以及寻求土地利用配置的数量、空间、功能和时间各要素之间的协调.土地利用系统功能研究并不仅是理论问题,还涉及到土地利用系统功能分类与评价等一系列土地可持续利用具体应用问题.

1 土地/土壤功能研究动态

1.1 土地/土壤功能分类

联合国粮农组织(FAO)和联合国环境规划署(UNEP)1999年总结了土地具有以下功能:存储个人、群体或社会财富;生产人类食物、纤维、燃料或其他生物物质;植物、动物、微生物栖息的场所;全球能量平衡和水循环的决定者之一;提供资源和沉淀温室气体;规定地表水的储存和流动;人类使用的矿物和原料的储存场所;化学污染物的缓冲器、过滤器或调节器;提供聚集和娱乐的空间;保存历史或史前记录;提供或制约动物、植物和人类的迁徙[1],基本包含了土地所具有的全部功能,但并未进行系统的分类.

W. E. H. Blum最早提出土壤功能分类体系,将土壤所具有的多重功能概括为:农业和林业生产的基础、过滤、缓冲和转化能力、生物基因库和繁殖场所、原材料来源、容纳基础设施建设和构成景观并保存自然和文化遗产[2].随后,1999年德国颁布《联邦土壤保护法》,区分了人类生活和居住基础、植物生长地、水和养分循环、过滤和缓冲媒介、自然人文档案记录、森林和农作物生长地、娱乐、居住和交通用地等功能,并在此基础上提出了保护土壤功能的目标.Gergely Totch将这一分类方法在土壤功能和土壤封闭研究中加以应用[3].2002年欧洲委员会将土壤功能分为粮食和其他生物产品的功能、存储过滤和转换功能、栖息地和基因库功能、自然和文化景观功能以及原材料来源功能.柏林数字环境地图集(2002)中将土壤功能分为自然植被栖息地、农作物生产、缓冲过滤、水平衡调节、自然历史档案记录等功能,并开展了评价[4].

中国学者对土地功能分类说法不一.王万茂等[5]提出土地具有养育、承载、仓储和景观功能.刘黎明[6]认为土地的作用可以分为4大功能,即生产、环境、承载和空间功能.朱德举[7]提出土地的功能包括养育、承载、美学和资产功能.周炳中等[8]建立了长江三角洲地区土地利用形式与功能结合的综合分类方案,将土地分为农业用地、非农经济生产与服务用地、生态用地和未利用地等4个系统,但对“土地功能”的理解局限于人类自身角度.周宝同[9]提出土地功能分类的框架,将土地功能类型归结为生态、社会、经济、生产、负向5大类,但未形成系统的分类体系.陈婧等[10]从土地系统的功能角度,建立了服务于生态、生产、生活3大功能协调和优化的“土地利用分类体系”.还有学者提出城市土地为城市提供生产、生活、流通、还原和调控的服务功能,城市化使土地具有了住宅、商业、交通、娱乐、就业等功能[11].邓大才[12]以农户承包土地为对象分析了农村土地新功能,除传统的生存、就业和社会保障功能外,农村土地还衍生出价值、财产、融资和资本等新功能,其观点颇有新意.土地经济或土地管理理论对土地资源的功能归类为生产、承载、资源与社会功能,但偏重于从物质领域的生产与消费考虑,对土地生态功能重视不够.刘学录等[13]对土地生态功能进行了研究,包括保护土壤、涵养水源、防风固沙、调节微气候、净化环境、栖息地、生物多样性.

黄昌勇[14]提出土壤在地球陆地生态系统中发挥着保持生物活性、多样性和生产性,过滤、缓冲降解、固定有机无机污染物,贮存并循环生物圈和地表养分和其他元素的功能.姜明等[15]在探讨湿地土壤环境功能时,参考R. Costanza等对生态系统服务功能的划分,提出湿地土壤具有维持生物多样性、分配和调节地表水分、过滤、缓冲、分解固定和降解有机物和无机物、维持历史文化遗迹等4大功能.赵其国等[16]探讨了针对土壤的5个特定功能因子进行土壤质量评价的研究.

何跃等[17]在探讨城市化过程中人为活动对环境的影响研究中,提及了土壤的记录功能.孙志英等[18]探讨土壤多种功能强弱和转换关系,将土壤功能区分为生产、生态和承载功能等.吕巧灵[19]依据现有土壤功能及土地生态服务功能研究成果,构建了郑州市土壤功能分类系统.夏江宝等[20]提出人类对土壤植被的保育和土壤的培肥措施会促进土壤发挥其多功能性.城市化快速发展是土壤类型多样性减少和丧失部分生产力功能、转化为城镇建设用地的过程[21].城市化更进一步致使土壤生产功能与土壤生态、承载功能相互转换,大量的土壤生态功能永久丧失,引发了很多负面生态效应[22-24].

1.2 土地/土壤功能评价

土地功能评价方面的研究尚处于起步阶段,多以满足某种特定的目的为出发点,定性为主,结合定量方法开展.评价方法有单项评价和综合评价两种,并多以评价土地持续保护或者降低生态风险为前提构建评价体系.比如德国柏林城市发展部针对区域土壤功能采用先单项后综合的方法进行评价,即先针对不同的功能构建评价指标体系,对各项功能的优劣定性打分,用“高”、“中”、“低”3个值表示功能等级开展综合评价[25].

J. Tzilivakisa、K. A. Lewisa和A. R.Williamson采用关系分析法对土壤功能进行风险评价,依据土壤功能表征指标变化,结合一定的土壤功能变化情景,判定影响土壤某功能的对应土壤性质和原因[26].Costanza[27]对于生态系统服务功能价值评估研究有一系列较成熟的理论方法.

姜明等[15]以湿地为研究对象,利用层次分析法构建了环境功能评价指标体系及湿地土壤环境评价功能方程,但未开展实证性的研究.欧阳志云尝试运用生态系统生态学知识与生态经济学方法初步研究了部分生态服务系统功能[28-29].谢高地等[30]对草地和森林的生态资产价值评估,参考Costabza等对全球生态系统服务价值评估的部分成果,建立了中国陆地生态系统单位面积服务价值表.

黄贤金等[31-33]在核算方法上多采用“折现”的收益还原方法,从耕地资源的生态服务功能和价值的影响分值评价层面对个别因素进行权重调整,以计算总价值.蔡运龙等[34]则较全面地对耕地的经济、生态、社会功能价值进行核算,但只是进行简单修正之后测算资源的价值,并未具体提出耕地资源生态服务功能价值和社会功能价值的算法.中国学者对于土地资源功能、生态系统服务功能价值核算的探索己经逐步从单一的土地产出收益还原算法发展到多因素、多功能的价值核算[35-36].

2 土地利用系统功能分类初步设计

2.1 土地利用系统

土地利用系统是土地自然生态系统与土地经济系统耦合而成的土地生态经济复合系统[37].系统论是研究系统结构与功能(包括演化、协同和控制)一般规律的科学[38-39].根据波兰学者 J.科斯特罗维茨基的观点,世界上土地利用系统可归并为3大类:①生物生产系统,包括农业、林业、牧业、渔业、采集、狩猎等系统;②技术生产系统,包括采矿、能源生产、加工工业等系统;③服务系统,包括联系生产与消费的运输业、商业、文化、旅游等系统[40].笔者从土地利用系统的土地生产、土地社会和土地生态3个子系统入手,分别对应生产用地、社会用地和生态用地,进行土地利用系统三大功能的分类.

2.2 系统分类法

系统论认为系统是由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体,系统的功能是反映系统与外部环境关系,表达系统的性质和行为,分类从形式上区分产生互相对立的概念,分为重叠与非重叠分类,一元与多元分类,划分与聚合分类,系统与非系统分类[41-42].

本研究运用系统分类法强调整体性和联系性,根据结构-功能原理,土地利用系统的结构决定土地利用系统功能[43].根据系统性原理,不同的要素配置决定着不同的土地利用系统功能[44].

2.3 土地利用系统功能分类的初步设计

土地利用系统功能的内涵是指在土地资源这种人类一切社会经济活动载体的基础上,通过土地利用而形成的土地利用结构,在获取经济、社会和生态环境等三大效益的同时,实现相应的土地利用价值.

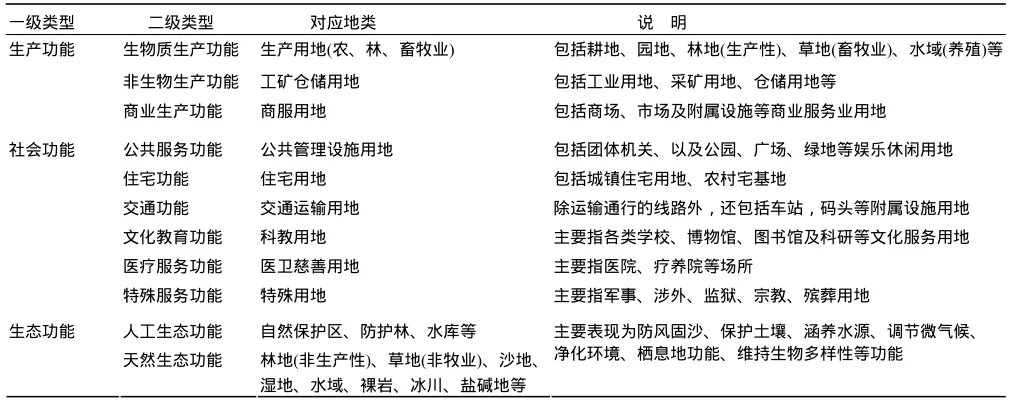

本研究尝试从功能主体性的角度来分类,生产、社会、生态三大功能具有一定的独立性,同时又相互关联[45].以不同土地利用系统的主体功能为依据,不排斥土地利用系统的其他功能的存在,进行土地利用系统功能的二级分类,具有应用上的可操作性,是以往的土地功能分类体系所无法实现的.例如大多农业生产用地,同时具备重要的生态功能,但其土地利用的核心目的是获得经济产出,而不是维持区域生态环境的健康,故生产功能为其主体功能,生态功能只是由主体功能产生的附加效应[46-47];又如社会用地中的教育用地,其主要功能是文化教育功能,在其内部亦有产业活动,发挥生产功能,同时校园绿地等又具有生态功能,但这些功能都取决并服务于文化教育这一主体功能的需要.土地利用系统功能分类方案见表1.

表1 土地利用系统功能分类体系Table 1 The function classification system of Land-use system

在土地利用系统功能一级分类体系中,尽可能让每块土地的功能类型只属于生产、社会、生态三大功能之一,分别对应“生产用地”、“社会用地”和“生态用地”三大土地子系统.在二级分类过程中,参考了土地利用功能的交叉性与重叠性,即对一些土地利用功能的多样性进行了适当的考虑,但仍以土地的主体功能作为划分其归属的主要依据.例如,从住宅用地来看,还有一部分人拥有多套住房,他们把它当作资产来升值和投资,其功能不是简单的居住功能,而是属于商业资产功能范畴.但在此分类中强调其住宅功能,它是保障人们正常居住的场所,突出其作为住宅满足人们生活需要的主体功能.

3 土地利用系统功能评价指标体系的初步设计

到目前为止,国内外开展土地利用系统功能评价的研究尚不多见,其主要原因是评估土地各种功能的重要性非常困难[48].从生态经济系统的观点来看,土地利用系统的运行和发展必须兼顾生态效益、经济效益和社会效益[49-50].其功能评价也是由该系统的生态功能、生产功能、社会功能的组合状况决定的.因此,从土地利用系统生态、生产、社会三大功能协调发展的角度,立足于土地可持续利用,综合评价这三大功能,建立土地利用系统功能评价体系.本研究通过综合前期研究成果,借鉴传统的土地评价方法,咨询了多位专家的意见,尝试运用多指标综合评价法初步确定评价因子.具体设计方案见表2.

本研究提出的指标体系是一个具有指导性的框架,只是尽量为土地利用系统功能评价提供较完整的思路.不同的土地利用子系统在具体运用时,应当根据不同地域自身的实际情况,对有关指标的选取进行取舍,建立起适合本区域土地利用子系统研究的指标体系.确定土地利用系统功能评价指标体系,为进一步开展土地利用系统功能评价的应用奠定理论基础.该土地利用功能评价体系是为解决中国面临的严峻的土地问题提供基本的分析框架,为“生产发展、社会和谐、生态良好”落实用地空间和评价指标,以此指导土地利用规划工作,保证重要的生态用地不被侵占,确保区域生态安全;提高社会用地的生活质量,保障社会稳定;同时合理布局生产用地,促进经济发展.

表2 土地利用系统功能评价指标体系Table 2 Ⅰndex system of land-use system’s functional evaluation

4 展 望

如何从土地利用系统的视角出发进行功能的系统分类与评价,如何用更科学更现实可行的方法,进一步开展土地利用系统功能分类与评价是亟待研究的课题.

土地的生产、社会、生态三大子系统对应着生产、社会、生态三大功能,系统要素之间相互作用、相互制约,形成一定的反馈机制.同时,三大子系统内部还分别存在下一级子系统.因此,在进一步的研究中,应从土地利用下一级子系统入手,剖析社会、经济、环境与土地功能之间的相互关系,构建更科学合理的土地利用系统功能评价指标体系.进一步研究要解决的关键问题包括以下几个方面:1)构建多级土地利用系统功能分类体系;2)确定土地利用系统功能评价因子权重与评价方法;3)考虑土地利用的多功能性,对单元土地利用子系统的多种功能进行评价;4)实例验证土地利用系统功能分类与评价体系的合理性,以此指导土地可持续利用等具体应用问题.

[1] FAO.The Future of Our Land,Facing the Challenge-Guidelines for Integrated Land Use Planning[M]. Rome:FAO/UNEP,1999.

[2] Blum W E H.Methods for Assessment of Soil Degradation.Advances in Soil Science[M].New York:CRC Press,1998:1-16.

[3] Gergely Totch.Soil Functions and Soil Sealing,http:// eusoils.jrc.ec.europa.eu/events/SummerSchool_2006/Presentation/2-Toth-Soil20/function,2008-02-25.

[4] Tzilivakis J,LewisA K A,Williamson R.A prototype assessing risks to soil functions[J].Environmental Impact Assessment Review,2005,25(2):181-195.

[5] 王万茂,韩桐魁.土地利用规划[M].北京:中国农业出版社,2002:6-7.

[6] 刘黎明.土地资源学[M].北京:中国农业大学出版社,2001:15 -16.

[7] 朱德举.土地科学导论[M].北京:中国农业出版社,1995:7 -12.

[8] 周炳中,陈浮,包浩生,等.长江三角洲土地利用分类研究[J].资源科学,2002,24(2):88-90.

[9] 周宝同.土地资源可持续利用基本理论探讨[J].西南师范大学学报:自然科学版,2004,29(2):310-313.

[10] 陈婧,史培军.土地利用功能分类探讨[J].北京师范大学学报,2005,41(5):536-540.

[11] 龚维超.城市滨水区空间环境设计与城市功能[J].武汉城市建设学院学报,2001,18(2):36-40.

[12] 邓大才.论农村土地的新功能[J].福建论坛:经济社会版,2002,12(5):22-26.

[13] 刘学录,曹爱霞.土地生态功能的特点与保护[J].环境科学与管理,2008,10:4-7.

[14] 黄昌勇.土壤学[M].北京:中国农业出版社,2000:1-6.

[15] 姜明,吕宪国,杨青.湿地土壤及其环境功能评价体系[J].湿地科学,2006,4(3):168-173.

[16] 赵其国,孙波,张桃林.土壤质量与持续环境[J].土壤质量的定义及评价方法[J].土壤,1997,29(3):113-120.

[17] 何跃,张甘霖,杨金玲,等.城市化过程中黑碳的土壤记录及其环境指示意义[J].环境科学,2007,28(10):2369-2374.

[18] 孙志英,吴克宁,吕巧灵,等.城市化对郑州市土壤功能演变的影响[J].土壤学报,2007,44(1):22-26.

[19] 吕巧灵,韩春建,吴克宁,等.城市化过程中土地利用变化对土壤功能的影响[J].中国农学通报,2007,23(9):464-467.

[20] 夏江宝,杨吉华,李红云,等.山地森林保育土壤的生态功能及其经济价值研究——以山东省济南市南部山区为例[J].水土保持学报,2004,18(2):97-100.

[21] 丁善文.城市化对城市土壤性质的影响[J].现代农业科技,2007(12):190-193.

[22] 陈杰,陈晶中,檀满枝.城市化对周边土壤资源与环境的影响[J].中国人口·资源与环境,2002,12(2):70-74.

[23] 孙燕瓷,张学雷,陈杰.城市化对苏州地区土壤多样性的影响[J].应用生态学报,2005,16(11):2060-2065.

[24] 孙燕瓷,张学雷,程训强,等.城市化对南京地区土壤多样性影响的灰色关联分析[J].地理学报,2006,61(3):311-318.

[25] Environmental Atlas Berlin,Updated and revised edition,Soil-Scientific Characteristic Values,Berlin [EB/OL].http: //www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ei 106html,1998-01-06.

[26] Ding C.An empirical model of urban spatial development[J].Review of Urban and Regional Development Studies,2001,21(1):123-136.

[27] Costanza R. The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387:253-260.

[28] 欧阳志云,王效科,苗虹.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999,19(5):607-613.

[29] 肖寒,欧阳志云,赵景柱,等.森林生态系统服务功能及其生态经济价值评估初探[J].应用生态学报,2000,11(4):481-484.

[30] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产价值[J].自然资源学报,2003,15(2):23-25.

[31] 曲福田,冯淑怡,俞红.土地价格及分配关系与农地非农化经济机制研究——以经济区为例[J].中国农村经济,2001,18(2):7-9.

[32] 黄贤金,濮励杰,周峰,等.长江三角洲地区耕地总量动态平衡政策目标实现可能性分析[J].自然资源学报,2002(6):58-61.

[33] 王梅,曲福田.关于耕地总量动态平衡的思考[J].中国人口·资源与环境,2004,14(3):45-47.

[34] 俞奉庆,蔡运龙.耕地资源价值探讨[J].中国土地科学,2003,17(3):3-9.

[35] 蔡运龙,俞奉庆.中国耕地问题的症结与治本之策[J].中国土地科学,2004,18(3):4.

[36] 俞奉庆,蔡运龙.耕地资源价值重建与农业补贴——一种解决“三农”问题的政策取向[J].中国土地科学,2004,18(1):18-23.

[37] 陈宏民.系统工程导论[M].北京:高等教育出版社,2006:4-9.

[38] 宇振荣,邱建军,王建武.土地利用系统分析方法及实践[M].北京:中国农业科技出版社,1998:1-18.

[39] 朱晓华,蔡运龙,吴健生.自组织的土地利用系统[J].中国土地科学,2005(2):21-28.

[40] М П 波克罗夫斯基.关于分类学体系[J].国外社会科学,2007(2):51-53.

[41] 徐克学.数量分类学[M].北京:科学出版社,1994:5-12.

[42] 张亚平,施立明.动物分类学及其存在的一些问题[J].自然杂志,2002,15(1):22-26.

[43] 高隆昌.系统学原理[M].北京:科学出版社,2005:122-123.

[44] 刘彦随.区域土地利用系统优化调控的机理与模式[J].资源科学,1999,21(2):60-65.

[45] 石言波.21世纪我国农业功能定位初探[J].江西农业经济,1999,7(1):53-54.

[46] 严火其,沈贵银.农业功能新论[J].南京农业大学学报:社会科学版,2006,6(4):1-5.

[47] 吴娟.土地整理过程中土地系统功能改变[J].甘肃农业,2004,10:16-17.

[48] 俞艳,何建华,袁艳斌.土地生态经济适宜性评价模型研究[J].武汉大学学报,2008,2:273-276.

[49] 钱海滨,薛永森,田彦军.土地资源合理利用评价研究综述[J].中国土地科学,2001,15(2):14-19.

[50] 于勇,周大迈,张爱军.土地资源评价方法及评价因素权重的确定探析[J].中国生态农业学报,2006,14(2):213-215.

英文编辑:胡东平