居民体育健身阶段性比较研究

——对湖南省的79个县(市、区)居民体育健身的实证分析

2010-01-25彭劲松韩磊磊周克臣

彭劲松,韩磊磊,周克臣

(1.长沙学院 体育教学部,湖南 长沙410003;2.湖南师范大学 体育学院;3.湖南省体育局)

我国竞技体育在奥运会上的突出表现以及北京奥运会的成功举办,使人民群众对体育有了更深和更新的认识.增强人民体质、提高全民族身体素质,改善人民的生活质量,建设和享受小康社会,已经成为新时期我国体育发展的基本趋势.为此,本研究全面考察了湖南省县(市、区)居民体育健身活动开展情况,对其存在的问题做了进一步分析,并提出了相关发展对策,这对寻求新时期体育服务居民生活的新思路、新举措具有现实意义和深远影响.

1 研究对象与方法

本研究以湖南省县(市、区)体育局及居民为调查对象.在湖南省124个县(市、区)体育局中,2004年4月随机抽取了61个,2008年4月随机抽取了79个,分别就2001~2003年间(即:第一阶段)和2005~2007年间(即:第二阶段)湖南省县(市、区)体育局的基本情况及居民体育活动参与情况做了两次大规模的问卷调查.同时,实地考察访问了部分县(市、区)体育局及其所辖乡镇和居民,并对所获全部数据进行了分类检验与统计.

2 结果与分析

2.1 活动举办次数、规模

调查结果显示,第一阶段和第二阶段各县(市、区)年均举办体育活动次数分别为1.46次和1.30次,年均县(市、区)参与活动人数分别为1213人和2254人,这表明各县(市、区)举办体育活动次数虽有所减少,但参加的人数相对增多,体育活动的规模扩大了,居民参加活动的积极性提高了.另外,调查结果还显示参加活动人数占总人口比例过小,分别为2.16‰和4.07‰,说明居民体育健身活动开展不够广泛,其原因可能是基层群众体育严重缺失和体育管理体制缺位,导致了县(市、区)体育行政管理部门长期处于无权无钱的边缘化状态,实施全民健身计划、组织开展群众体育健身活动缺少具体的政策和指标规定,对社会体育发展不能产生约束.

2.2 社会体育指导员的培训状况

从社会体育指导员培训班的开办情况看,第一阶段开办了199次,培训总人数为7922人,批准指导员人数为2986人,占总人口比例的0.0531‰;第二阶段开办了368次,培训总人数为23940人,批准指导员人数为16027人,占总人口比例的0.361‰.与第一阶段相比,第二阶段湖南省社会体育指导员培训班的开办次数、规模以及社会体育指导员占总人口的比例都有了大的增长.这表明,随着我国全民健身活动的深入开展,湖南省各县(市、区)加大了对群众体育骨干的培训力度.

按照《全民健身计划纲要》第二期工程的要求,到2010年我国社会体育指导员的人数要达到65万左右,按全国13亿人口计算,相当于每2000人一名社会体育指导员.第二阶段所调查的湖南省79县(市、区)总人口为4439.7763万人,按这个数据计算,平均每2770.2人有一名社会体育指导员,从数字看已基本接近国家要求.但是,从1996年开始实施社会体育指导员培训制度以来已有14年,数字统计中的社会体育指导员有相当数量已不再担任社会体育指导工作,同时还有些需要知识更新即再度培训.加之,已有的社会体育指导员基本集中在城市,农村基本上没有.因此,湖南省社会体育指导员队伍建设依然面临艰巨的任务.

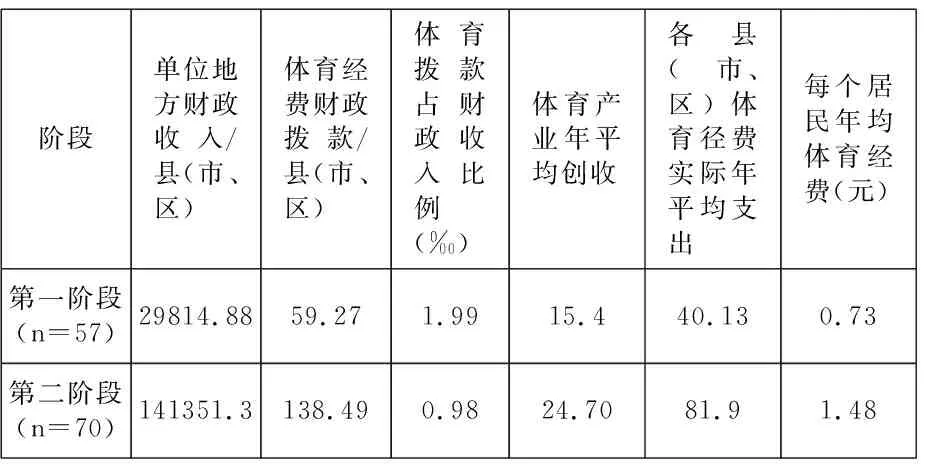

2.3 体育经费

调查显示(见表1),较之第一阶段,第二阶段县(市、区)体育财政拨款的绝对值上扬,但占地方财政收入的比例下落,人均体育经费有所增加.可见政府财政安排体育事业经费并未体现中央8号文件提出的:“确保体育事业经费随财政收入的增长逐步增加”.表明地方政府对人民群众的体育事业重视程度不够,观念上存在偏差.体育产业年均创收虽有所增长,但不显著,难以满足体育支出,说明体育产业市场开发不足,“造血”功能虚弱.

表1 第一、二阶段体育经费安排情况比较(万元)

2.4 体育场地设施

2004年和2008年体育场地总面积分别为1000524.79m2和1380266.68m2,人均体育场地面积为0.029m2和0.046m2.与2004年相比,2008年篮球场、体育馆、健身房等场馆数量有所增加,而武术馆、射击场等场馆数量减少.这表明,随着居民体育健身意识的不断提高,居民体育健身场地,尤其是一些易于普及的大众健身项目场地在数目和面积上都有了较大的改观.但是,相对于《全民健身计划纲要》所提出的“到2010年力争人均体育场地设施面积达到1.40m2,人均公共体育设施用地面积达到0.18~0.20m2的健身活动场地”的要求还有很大的差距.

2.5 居民体质监测

据调查,第一阶段和第二阶段对居民体质进行检测的县(市、区)数占总县(市、区)比例分别为63.93%和55.70%,年均检测人数为8137.47人和9884.48人,分别占总人口数的1.45%和1.79%.相对于第一阶段,第二阶段工作没有改善,说明居民体质健康问题没有引起必要的关注,反映了各县(市、区)没有把体质测定作为体育工作的日常工作来抓,没有看到体质监测在推动全民健身活动中所起到的重要作用.

2.6 人员配备

据第二阶段的调查显示,79个县(市、区)体育行政管理部门共配备工作人员1074人,每单位平均13.59人,比第一阶段少了6.55人.其原因可能是①国家及地方政府对县域体育工作没有评定指标,忽视居民体育健身活动的开展和工作人员的配备;②体育管理机构与其他单位合并,体育管理不再是单设机构.从学历上看,在配备的人中,本科生占22.15%,专科生占28.78%,高中、中专生占28.78%,学习过体育专业的大专、中专生占21.23%.与第一阶段相比,工作人员的学历结构有了较大的改善.

2.7 机构设置

调查显示,与第一阶段相比,在第二阶段体育行政管理机构中称“体育局”的有所减少,称“文化体育局”的增加了.表明越来越多的地方政府认为:文化和体育密切相关,两者合并有利于文化和体育资源的整合,实现优势互补、工作互助.这可能成为未来县级体育行政管理机构发展的趋势.

从体育业务机构设置看,“业余体校”、“训练基地”等与竞技体育发展密切相关的机构在减少,与居民体育健身活动相关的机构,如“体育运动中心”、“群体股”等有所增加;少部分县(市、区)开始重视对体育产业的开发.反映了各地对体育本质功能回归的愿望与采取的措施.

3 促进居民体育健身大力开展的对策

3.1 转变观念,明确目标,与时俱进

提高认识、转变观念,从科学发展观和以人为本的理念上重新审视新时期体育的功能,充分认识到,体育事业的健康发展有增进人民健康、凝聚人心、倡导新风、促进社会和谐、提高生活质量和幸福指数、促进社会精神文明、物质文明和政治文明建设等多种综合功能,是人民群众的根本利益所在.要确立县(市、区)体育行政管理部门的职能,建立科学、有效的管理体制,从根本上改变目前县(市、区)体育管理“边缘化”现状.

3.2 加强宣传教育,增强体育健身意识

充分利用现代传媒传输快速、覆盖面广、受众多、钟情体育等优势,广泛加强体育传墦,帮助人们切身体会到参与体育健身活动的乐处与益处,懂得“花钱买健康”的真正含义,增强群众体育健身意识;加強党和政府有关体育发展的方针政策、体育法律法规的宣传,使人民群众了解自己在体育发展中的合法权益.

3.3 培育体育产业市场,增强自身“造血”功能

体育健身事关每个人的切身利益,因而成为巨大的社会消费市场,譬如,与人们生活紧密相联的体育服装、运动器材、体育技能人才培训,知识信息咨询、图书资料音像、体育活动表演观赏娱乐、体育旅游等.面对平均每个县(市、区)50万人以上居民的庞大体育消费市场,应当以广泛开展全民健身运动、提高全社会的体育意识为目的,促进体育消费;鼓励企事业组织和社会团体发展体育事业;鼓励社会力量对体育事业的捐赠和赞助,拓宽资金投入渠道;充分发挥现有体育设施的社会效益和经济效益,遵循市场经济规律,在保证体育活动正常开展的情况下,积极开展有偿服务活动,弥补事业经费不足.利用政策优势,办好体育产业,制定有利于体育产业发展的优惠政策和切实可行措施,推进和鼓励体育产业的发展,为体育产业发展提供一个良好的发展环境,增强体育自身“造血”功能.

3.4 配备精干高效的工作机构,推行评估制度

县(市、区)体育局作为一级政府职能部门,是为了实现体育工作目标和任务而形成的行政机构.应克服一些地方对体育工作“闭眼不看”、配干部不考虑业务素质、经费安排不考虑工作需要、任其自生自灭的失职现象,根据县(市、区)体育工作任务的需要,从满足人民大众体育健身需要为出发点,设置高效的体育管理机构,广纳体育专业人才,不断提高管理人员专业素质,减少业务素质不适合体育事业发展的在职工作人员,增强管理合力,有效地实现人员配置“经济化”.

与此同时,应当根据县(市、区)体育工作的性质、任务和责任,以《体育法》、《全民健身计划纲要》为依据,由上级政府体育行政部门制订县(市、区)体育工作评估标准,定期评估.县(市、区)政府确立所属科局、乡镇、企事业单位的体育评估标准,及时评估,并将其列入双文明建设范畴,以制度的形式确立体育的地位.

3.5 发展民营体育组织

民营体育是国家体育的重要补充,是基层群众体育组织发展的方向.应当参照文化体育的相关政策制订优惠政策予以扶植,为其创造良好与适宜的生存环境,实行政策“扶贫”,使其在为基层民众服务中得到发展,在发展中更好更多地为民众体育健身服务;不要将其视为单纯的商业、娱乐性机构,而应定性为带有公益性的社会福利机构,降低创业管理门槛,让更多的社会力量、更多的社会资本加入到发展群众体育事业的队伍中来.

3.6 积极开展体育竞赛活动

评比和竞赛是促进体育健身事业发展的两大杠杆.各类体育组织应当密切配合,动员社会力量,因时因地因人制宜,积极组织开展各种形式的体育竞赛活动,既要巩固当地传统的竞赛活动,又要发展新兴的群众感兴趣的竞赛活动;既要开展普通体育项目竞赛,更要开展当地民族民间传统体育项目竞赛;既要定期举办形成制度的周期性运动会,又要及时举办群众广泛参加的趣味性运动会;既要集中举办大型运动会,更要帮助基层分散举办多项小型运动会和单项竞赛活动,从而形成热烈的体育健身氛围.

参考文献:

[1]李建国,吕树庭,董新光.社会体育[M].北京:人民体育出版社,2004:128-141.

[2]李宗浩,曲天敏.体育管理学.[M].北京:北京体育大学出版社,2000:27-41.

[3]卢元镇.体育社会学[M].北京:高等教育出版社,2001:212-216.

[4]中国群众体育现状调查课题组.中国群众体育现状调查与研究[M].北京:北京体育大学出版社,2005:107-132.

[5]杨团.社区公共服务论析[M].北京:华夏出版社,2002

[6]卢元镇,刘凤霞,李国军.休闲生活方式:社区体育的立足点一社区体育“以人为本”的讨论[J].体育文化导刊,2003(1).

[7]彭劲松,雷志灶,孙洪涛.“湖南县(市、区)居民体育健身中存在的问题及对策研究”[J].天津体育学院学报,2005(4).