腺样体肥大儿童的中耳功能评估

2010-01-25王武庆张毅博

王武庆 张毅博

腺样体肥大可能影响中耳功能而并发分泌性中耳炎。由于儿童不善于表达自身症状,很多腺样体肥大的患儿就诊时并无耳部症状的主诉,使部分腺样体肥大合并分泌性中耳炎的患儿可能被忽视。近年来已有学者[1~3]对腺样体肥大和中耳积液的相关性进行了研究,为进一步了解腺样体肥大对中耳功能的影响,现对272例腺样体肥大并行腺样体切除的患儿资料分析报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 2006年10月到2009年4月复旦大学附属眼耳鼻喉科医院确诊为腺样体肥大并行腺样体切除术的272例患者为研究对象,均排除了鼻炎及鼻窦炎,男172例,女100例,年龄2~12岁,平均6.3岁,其中94例主诉张口呼吸或夜间呼吸窘迫,无听力下降;87例以听力下降为主诉;91例主诉为听力下降及张口呼吸。按照主诉有无听力下降将272例患者分为A、B两组,94例(188耳)主诉无听力下降的患者(A组)年龄4~12岁,平均6.5±2.6岁,病程3个月到6年,平均2.6年;178例(356耳)主诉有听力下降的患者(B组)年龄2~12岁,平均6.1±1.1岁,病程3个月到3年,平均1.08年。

1.2检查仪器和方法 两组病例术前常规行鼓膜镜及声导抗检查,如果声导抗或者鼓膜镜检查异常则行颞骨CT检查,CT确认中耳积液者,进行鼓膜置管手术。

声导抗测试: 在安静室内使用MADSEN ZODIAC 901 型声导抗仪进行声导抗测试,探测音226 Hz。根据Liden/Jerger分型标准对鼓室导抗图分型[4]。

CT检查:采用10层螺旋CT机(SOMATOM Sensation 10,西门子公司,德国),管电压120 kV,管电流180 mA,层厚0.75 mm,窗宽4 000 HU,窗位700 HU,扫描范围:与听眦线平行,乳突岩尖到上半规管顶1 cm处。

2 结果

2.1CT显示鼓室积液与鼓室导抗图类型的关系见表1。272例(544耳)中CT显示鼓室积液209例(396耳),占72.79%(396/544)。A组CT显示鼓室积液37例(65耳),占34.57%(65/188),其中,61耳鼓室导抗图为B型,4耳为C型;B组CT显示鼓室积液172例(331耳),占92.88%(331/356),其中,312耳鼓室导抗图为B型,19耳为C型。

表1 CT显示鼓室有无积液耳与两组鼓室导抗图类型的关系(耳)

术前CT显示鼓室有积液耳(两组B 、C型)术中证实鼓室均有积液,CT示鼓室无积液耳(两组B、C型)经手术证实鼓室均无积液,可见,根据CT显示及手术证实鼓室有无积液的情况看,B组B型鼓室导抗图对中耳积液的阳性预测值(100%,312/312)高于A组(93.85%,61/65,经卡方检验,卡方值13.99,P<0.01);两组B型鼓室导抗图共计377耳,其中经CT及手术证实鼓室有积液的共计373耳(98.94%,373/377),B组中C型鼓室导抗图鼓室有积液的比例(59.37%,19/32)高于A组(12.90%,4/41)(卡方检验,卡方值20.50,P<0.01)。

2.2CT显示鼓室有积液耳中C型鼓室导抗图23耳,其鼓室压为-320~-50 daPa,CT显示鼓室无积液耳中C型鼓室导抗图50耳,其鼓室压为-200~-70 daPa(表2)。

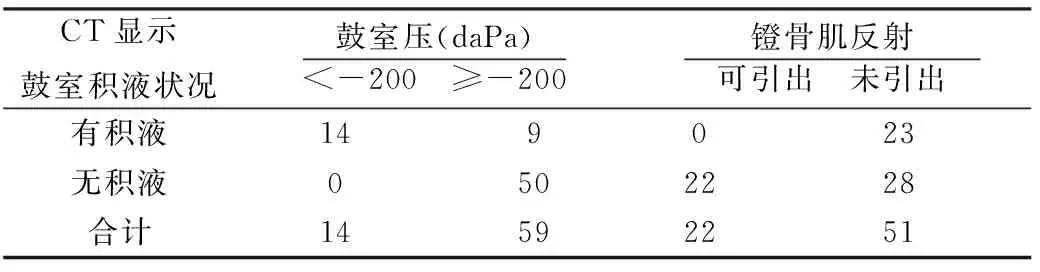

表2 CT显示鼓室有无积液与C型鼓室导抗图耳鼓室压及镫骨肌反射的关系(耳)

注:经卡方检验,不同压力范围两组数据比较,卡方值33.83,P<0.01,镫骨肌反射是否引出两组数据比较,卡方值14.49,P<0.01

2.3CT检查发现B组有2例(4耳)前庭导水管扩大和1例(2耳)耳蜗畸形;经鼓膜镜检查判断为正常鼓膜的17耳中12耳鼓室导抗图为C型,5耳为B型;另有7耳鼓膜镜检查为鼓膜内陷,而鼓室导抗图为A型。

3 讨论

腺样体肥大除了可能机械性阻塞咽鼓管开口或堵塞后鼻孔使鼻腔分泌物进入咽鼓管外,也是鼻咽部致病微生物的储蓄池[5],同时肥大的腺样体分泌组织胺也可使咽鼓管黏膜水肿[6],多种因素可引起或加重分泌性中耳炎,刘阳云[1]和梁军[3]认为腺样体肥大的程度和分泌性中耳炎的发病率呈正相关。虽然鼓膜穿刺和切开是诊断分泌性中耳炎的金标准,但这两种方式为有创伤性,因而选择合适的方法对中耳功能进行评估,确认鼓室是否有积液很有必要。

声导抗测试在选择特定的参数条件下能确定部分患者是否有鼓室积液[7],周卫东[8]和刘世琳[9]等认为CT对鼓室积液的诊断准确率是最高的。从文中结果看,腺样体肥大但没有听力下降主诉的患儿中,56.38%(106/188耳)鼓室导抗图为B、C型,而CT显示这106耳中仅65耳鼓室有积液(34.57%,65/188),且均经手术证实,说明腺样体肥大患儿即使没有听力下降主诉,也要非常重视检查是否存在中耳异常,除了应常规行声导抗检查外,对声导抗异常的患儿还应行中耳CT检查,以提高鼓室是否有积液的确诊率。

根据美国医疗保健研究与质量部门关于鼓室积液的临床指南,B型鼓室导抗图对鼓室积液的阳性预测值为49%~99%[4],Kemaloglu[10]和潘丽宁[11]报告B型鼓室导抗图对中耳积液的阳性预测值分别为96%和92.57%,文中结果为98.94%,说明B型鼓室导抗图对鼓室积液与否的判断是较为准确的。

Gaihede[12]提出对高负压的C型鼓室导抗图特别是峰压值低于-300 daPa者,应考虑鼓室积液存在。陈素平[13]报告鼓室压低于-140 daPa对积液的阳性预测值是93%。文中结果显示C型鼓室导抗图且峰压值低于-200 daPa时,鼓室均有积液,镫骨肌反射能引出时均无积液,说明鼓室高负压可提示积液存在,而镫骨肌反射可引出提示鼓室无积液。本组病例中鼓室压≥-200 daPa和镫骨肌反射未引出共37耳(50.7%),包含鼓室积液和无积液耳,这部分耳无法根据压力大小和有无镫骨肌反射确定鼓室是否积液,则需要CT检查来加以判定。

王芳等[14]分析81例中重度腺样体肥大患儿的CT检查结果发现有63例(77.78%)伴有分泌性中耳炎,并且分泌性中耳炎和腺样体肥大程度相关。本组病例中耳CT显示鼓室积液有209例(396耳)(72.79%,396/544),且均经手术证实了鼓室有积液,在有听力下降主诉的患者中,发现3例(6耳)有内耳畸形,可见CT检查不仅可以确定鼓室是否有积液,还可了解中、内耳是否有其他先天畸形等。

综上所述,B型鼓室导抗图评估腺样体肥大儿童鼓室是否积液是可靠的,C型鼓室导抗图的峰压值低于-200 daPa,且镫骨肌反射不能引出都提示鼓室有积液可能;而CT可作为评估鼓室积液的金标准,但为了避免CT成像时周围骨质产生伪影,对积液的观察应采用骨窗扫描。

4 参考文献

1 刘阳云,孙正良,李正贤,等.腺样体肥大程度与分泌性中耳炎的相关性研究[J].临床耳鼻咽喉科杂志,2004,18:19.

2 刘亚南,范崇盛,薛柯凡,等.儿童腺样体肥大和分泌性中耳炎的发病关系及鼻内镜手术治疗[J].中国内镜杂志,2007,13:245.

3 梁军,王美龄,王晋,等.腺样体肥大与分泌性中耳炎相关性分析[J].现代诊断与治疗,2005,16:325.

4 Onusko E.Tympanometry[J].Am Fam Physician,2004,70:1 713.

5 Suzuki M, Watanabe T,Mogi G. Clinical, bacteriological, and histological study of adenoids in children[J]. Am J Otolaryngol, 1999,20:85.

6 Becker S,Koch T,Philipp A.Allergic origin of recurrent middle ear effusion and adenoids in young children[J]. HNO,1991,39:182.

7 严福波,何源萍, 曾旭东,等.声导抗检查对分泌性中耳炎诊断的临床意义(附106例分析)[J].听力学及言语疾病杂志,2004,12:343.

8 周卫东,李杰清,黄纯,等.CT检查在儿童分泌性中耳炎诊断中的作用[J].听力学及言语疾病杂志,2009,17:89.

9 刘世琳,刘卫一,王桂香,等.探讨儿童分泌性中耳炎的诊断程序[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2008,,43:900.

10 Kemaloglu YK, Beder L, Sener T, et al. Tympanometry and acoustic reflectometry in ears with chronic retraction without effusion[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2000,55:21.

11 潘丽宁,冯小玲,吴小海.声导抗诊断分泌性中耳炎的临床观察[J].实用医学杂志,2009,25:1 462.

12 Gaihede M,Bramstoft M,Thomsen L.Accuracy of tympanometric middle ear pressure determination in secretory otitis media:Dose-dependent overestimation related to the viscosity and amount of middle ear fluid[J]. Otol Neurotol,2005,26:5.

13 陈素平,凌玲.“C”型鼓室图在分泌性中耳炎的临床意义[J].浙江中医药大学学报,2008,32:62.

14 王芳,邵剑波,沈杰峰,等.儿童腺样体肥大与相关疾病的临床影像学研究[J].放射学实践,2007,22:758.