从“未知友”到古文字研究的知音*

——郭沫若与容庚论学书简述论

2010-01-23曾宪通

曾宪通

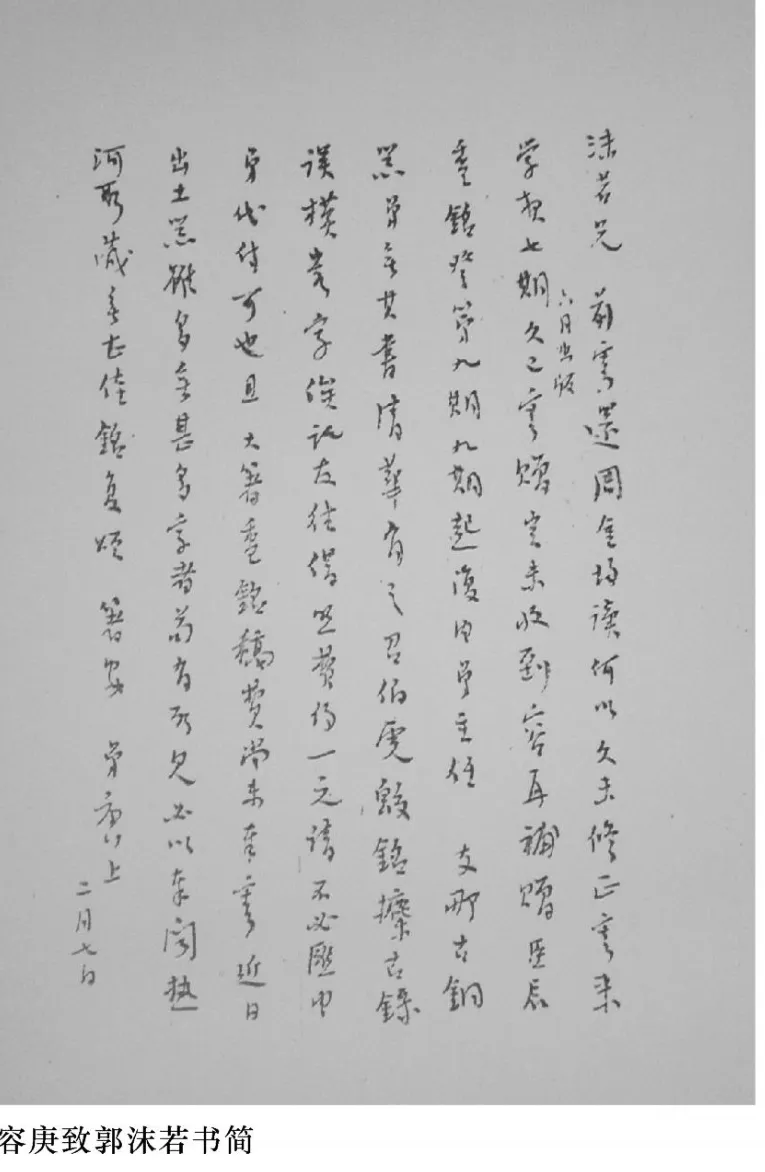

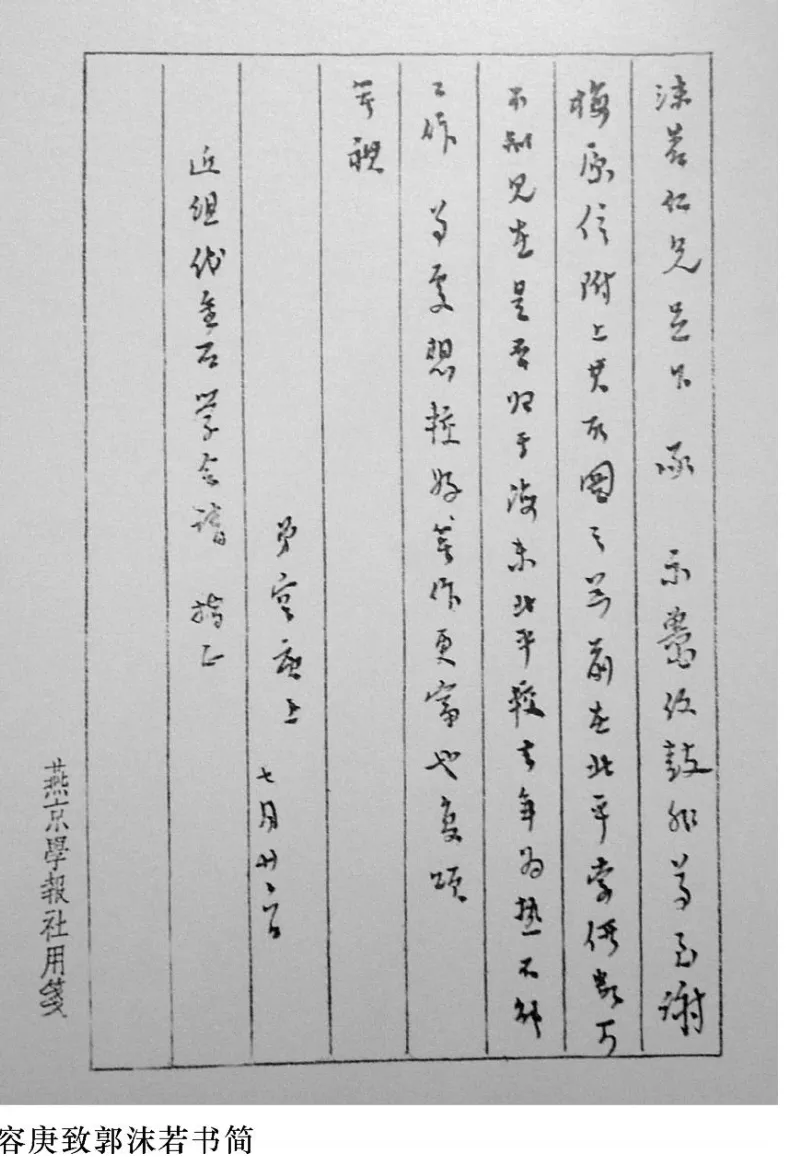

郭沫若和容庚这两位学术巨擘在上世纪 20年代至 60年代间彼此互致论学书简,曾经是学术界广为传诵的一段佳话。其中包括郭老于 1929年至 1935年在日本研究古文字期间写给容庚先生的一批书信 (计五十六通,内十一通为明信片)。这批贵重的信札一直由容庚先生珍藏。1978年 6月 13日郭老逝世次日,容庚先生在发出唁电后即拿出一叠厚厚的老友亲笔信,一一细看,如对故人。此时,广东省《学术研究》总编室希望容庚先生写一篇怀念郭老的文章,容先生遂根据这批书简写了一篇《怀念郭沫若同志》的短文,并由编辑部选了其中的十二通书简首次刊发①见《学术研究》1978年第 4期。同期还发表曾宪通、陈炜湛合撰的《试论郭沫若同志的早期古文字研究——从郭老致容庚先生的信谈起》。,在社会上引起了强烈的反响,纷纷转载和采用。随后,容先生决定将这批书简公诸于世,命笔者将所藏郭老书简和部分手稿加以整理和编注,成《郭沫若书简——致容庚》一书,于 1981年 5月由广东人民出版社出版。限于当年的条件,印数不多,流传未广,尤其是未能将郭老书信的原件一起影印出版,学界一直引为憾事。其后,容庚先生的次公子容瑶从郭老的长公子郭和夫处得到容庚先生致郭老的部分信札 (计 20世纪 30年代的九通,50年代的三通,另一通缺前页,年月未详)。至此,郭老和容先生之间现存的论学手札已基本集齐。虽非完璧,亦堪称遗珠,弥足珍贵。最近,容庚先生的后人决定将容家保存的这些珍贵文物捐献给国家。其中郭沫若致容庚书简六十余通经广东省政协办公室商定由广东省博物馆收藏,并将原《郭沫若书简》(据新材料增加“补注”)以及新发现的“容庚致郭沫若书简”十三通,一并交北京文物出版社按原件影印出版,以嘉惠学林。这批珍贵的历史文物不但是郭、容二人友谊的象征,也是他们近半个世纪学术交往的实录,人们更可以从中解读这两位学术巨擘是如何从当初互不相识的“未知友”,发展成为在古文字研究上彼此息息相通的学术知音的。

一

1927年大革命失败后,郭老为了躲避反动派的迫害,东渡日本,前后几近十年。对此,周恩来在1941年曾经说过:“十年内,他的译著之高,人所难及,他精研古代社会,甲骨文字,殷周青铜器铭文,两周金文以及古代铭刻等等,用科学的方法,再现了古代的许多真实,这是一种新的努力,也是革命的努力。”①见周恩来:《我要说仙话》,载《新华日报》1941年 11月 16日。郭老当年的抱负,是要在革命低潮时,用马克思主义为指导研究中国古代社会,以证明马克思主义关于社会发展的论述,是符合中国国情的。但是,当他发现传世古籍的时代性值得怀疑之后,便认定必须从那些未经后人窜改的甲骨文和古金文入手,方能洞察中国古代社会的真相。现在大家看到的郭老在 1929年至 1935年致容庚先生的五十六通书简,就是这一“革命的努力”的真实记录。可以想像,当年郭老在日本开始研究古文字的时候,困难重重。正如他在信中所说:“弟遁迹海外,且在乡间,万事均感孤陋。”(1931年 9月 27日)“弟苦材料缺乏,复无可与谈者,殊闷闷也。”(1929年 12月 13日)他在王国维为商承祚先生的《殷墟文字类编》所作的《序》中才第一次得知容庚先生的名字,于是冒昧投书。信中说:“曩读王静安先生《殷墟文字类编·序》,得知 足下之名。近复披览 大作《金文编》,用力之勤,究学之审,成果之卓荦,实深钦佩。”信末自署“未知友郭沫若”,时在 1929年 8月 27日。这时容庚先生正任教于燕京大学,主编《燕京学报》,已经是古文字学界卓有成就的学者了。但他并不以“先进者”自居,更不顾海天阻隔,素昧平生。出于对这位身在异域而致力于祖国古文字研究的“未知友”的敬意,容先生随即回了一封信,并把郭老急需的绅簋和秦公簋的铭文拓本寄赠。郭老在给容先生的第二封信中写道:“奉书并蒙录示二器文,欣喜无似。”时在 9月 19日,距上信不过二十余天。随着郭老研究工作的深入,他给容先生所开列的书单和材料单越来越多,而容先生对于朋友的需求几乎是有求必应的。在书函往返的七年间,我们无法准确统计容先生究竟给郭老寄过多少书刊、拓片和摹本,但只要从郭老的书简中充满着“感谢 ”、“欣慰 ”、“大快 ”、“多谢厚意 ”、“欣喜无似 ”、“快慰莫名 ”、“感德之至 ”、“欣快莫名 ”等话语,便可想像当日郭老收到自己急需的材料时,其高兴的心情达到何等的程度。其中,有关求借《殷墟书契前编》一事较有代表性,值得在这里提及。

《殷墟书契》是罗振玉编著的甲骨文大型资料专辑,分为《前编》和《后编》。《前编》八卷,精选清末安阳小屯出土的龟甲兽骨 2200余片,1912年出版,为治甲骨卜辞者必备之书。《后编》二卷,于 1916年刊行。郭老在给容先生的信中,多次诉说寻找《前编》的困难情景:

《殷墟书契前编》因弟手中无书,每查一字,必须奔走东京,殊多不便。拙稿 (按指《甲骨文字研究》)之不易写定,此其一因。兄能设法假我一部否?期以一月,务必奉赵。此乃不情之请,诸希鉴宥。 (1929年 9月 4日)

弟所居乃乡间,离东京尚远,为此书 (按指《前编》)之探研,须日日奔走,殊多不便。(1929年 9月 29日)

兹复有请者,《殷墟书契》前后编二书,自去岁以来,即托京沪友人求之,迄未有得,就足下所知者,此书不识可有入手之法否?(1929年 9月 19日)

但当郭老从容先生处得知二书的价钱后,便只用八金买下了缺页的《后编》,至于价值二百金的《前编》,就只好表示“囊涩无法也”(见 1929年 10月 3日函)。容庚先生对此深表同情。为了支持朋友的研究工作,他终于决定将自己所用的《殷墟书契前编》远寄日本,借郭沫若使用。自 1929年 12月郭沫若收到容庚先生惠借的《殷墟书契前编》至 1930年 12月将书奉还,前后正好一年的时间。1930年 9月 1日,郭沫若在《甲骨文字研究》初版《一年以后之自跋》中写道:“《殷墟书契前编》闻久已绝版,有之者珍如拱璧,鬻之者倚为奇货,故余始终未得此书也。去岁蒙容君希白远道见假,俾于检索上得无上之便宜,作者甚感其厚意。”十多年后,郭沫若在《海涛集》中又重提此事:“我得感谢容庚在资料上帮过我一些忙,他曾把很可宝贵的《殷墟书契前编》和董作宾的《新获卜辞写本》寄给我使用过。”郭老对此一直念念不忘,可见当年此书在郭老的研究工作上一定起过不同寻常的作用。

二

容庚先生不但为郭老提供了大量的古文字资料,而且还热情地帮助他发表和出版古文字研究著作。容先生对郭老早期的研究成果十分重视,曾表示“力任传布之责”。郭著《臣辰盉铭考释》与《汤盘孔鼎之扬榷》二文,即在先生主编的《燕京学报》上刊出。先生本拟将郭著《甲骨文释》在《学报》上逐期发表,但由于燕大“衮衮诸公”的“悠悠之口”,时感掣肘和不便,遂介绍给中央研究院出版,不料却因“更名”之事而被搁置。郭老在 1930年 2月 6日的信中说:

更名事本无足轻重,特仆之别著《中国古代社会研究》一书不日即将出版,该书于《甲骨文释》屡有征引,该书系用本名,此书复事更改,则徒贻世人以掩耳盗铃之诮耳。近日之官家粟亦雅不愿食。仅此敬谢兄之至意,兼谢傅君。

信中“傅君”即傅孟真。是他提出《甲骨文释》一书出版时,不用郭沫若的本名而用笔名,遭到了郭老的拒绝。此书后来在沪友的帮助下,改名《甲骨文字研究》由上海大东书局以手稿影印出版。其后郭老在《海涛集》中对此事有下面一段补述:“原稿寄给容庚后,他自己看了,也给过其他人看。有一次他写信来,说中央研究院的傅孟真 (斯年)希望把我的书在《集刊》上分期发表,发表完毕后再由中央研究院出单行本。发表费千字五元,单行本抽版税百分之十五。这本是很看得起我的,这样的条件在当时也可算是相当公平,但我由于自己的洁癖,铁面拒绝了。我因为研究院是官办的,便回了一信去,说:‘耻不食周粟 ’。”①《郭沫若文集》第 8卷《海涛集》。

郭老书简中还提及另一册金文著作的出版问题:

新郑二器及拙稿二种均先后收到。近复治金文,得文十余篇,拟辑为一册以问世,不识平津两地兄能为谋出版处否?

“新郑二记”指马衡《新郑古物出土调查记》及《新郑古物发现记》二书。就在此信后的第二天,郭老作《关于新郑古物补记》一文,开头便说:“近得见马衡《新郑古物出土调查记》、《新郑出土古物图志》及《新郑古物发现记》诸书,于曩论新郑一文当略有补充。”文中就马氏所见进行补充,最后指出:“此外,于恭、懿诸王时器亦别有新作,已成文十余篇,日后当辑成一册,以补此书之阙。”与此信所言乃同一回事,可以互证。但是,这十余篇有关金文的论文当时并没有出版,到底下落如何?1954年《殷周青铜器铭文研究》重印时,郭老于《补记》中加《后按》云:“此十余篇旧稿,写就后未能发表。1937年‘七七’事变后只身回国,原稿置留日本,现恐已遗失矣。”殊感可惜!

至于郭老书简中透露有关《两周金文辞大系》的编写和出版经过,更与容庚先生直接相关,特在此予以介绍。

郭沫若在日本从事新史学研究的十年中,其成果主要集中在“鼎堂古文字学十书”上,其中尤以《两周金文辞大系》在金文学研究上的建树最为突出。从郭沫若致容庚书简来看,《大系》一书当作于 1931年年初,最初拟名为《两周金文辞通纂》,郭氏在致容庚先生的信札中屡见有关此书进展情况的报告,如云:

今撰《两周金文辞通纂》一书,已略有眉目。(1931年 2月 16日)

再云:

《金文辞通纂》大体已就,分上下二编:上编录西周文,以列王为顺;下编录东周文,以列国为顺。上编仿《尚书》,在求历史系统;下编仿周《诗》,在求文化范围。辞加标点,字加解释,末附以杂纂及殷文——全书之大体如是。上编颇难,亦颇有创获处,惟所见有限,待兄援手之处甚多。(1931年 3月 20日)

数月之后,郭老又致书容先生云:

弟近忙于《两周金文辞大系》(原注:《通纂》改名)之誊录,《论庄子》一文尚无暇整理。《大系》已录成,本拟先寄兄一阅,惟出版处催稿甚急,只得待出书后再请教。(1931年 9月 9日)又云:

拙著《通纂》改名《大系》,已付印,大约于年内可望出版,书出后自当呈政。(1931年 9月 27日)从以上信札来看,郭老《两周金文辞大系》当成书于 1931年 1月至 9月之间,1932年 1月由日本东京文求堂书店以十六开本印行,封面与扉页均有作者手书的书名,副题为“周代金文辞之历史系统与地方分类”。前有“序”文与“题解”,后附“索引”。全书总二百七十六页。插图十三种,计十七图,注云:“此书插图多得自燕京大学教授容庚先生之惠借。”可见容庚先生对《两周金文辞大系》初版的出版,实有促成之功。其实,当此书脱稿时,郭老本拟通过容庚先生在国内出版。1931年 4月 19日曾致函容先生,表示为了解决出狱病友的药石费用,愿将近著《两周金文辞大系》用鼎堂笔名由前中央研究院出版,并请为预支版税日币四五百元。容先生古道热肠,接信后立即应郭老之请预支版税数百元,以解燃眉之急。后出版事被搁置,《大系》遂转由东京文求堂印行。《大系》出版三年之后,郭老又先后编成《两周金文辞大系图录》和《两周金文辞大系考释》两书,《图录》是相关器物的图像、花纹和铭拓;《考释》则是对《大系》初版的增订,分别于 1935年 3月和 8月由日本文求堂据手迹影印出版。至此,《大系》初版遂告作废。1937年抗日战争爆发,郭沫若毅然只身回国救亡。1956年郭老将以上二书请容庚先生代为校订,容先生提了不少意见,凡采纳者郭老都在书内加以说明,成《两周金文辞大系图录考释》一函八册,于 1958年由科学出版社出版。可见容庚先生对于《两周金文辞大系》自始至终都无私地给予“援手”。郭老此书首先发明“标准器系联法”,即先从铭文入手,以若干有年代可考的铜器为标准器,再串联本身无年代可考的铜器,然后对各期铜器的铭文和形制、花纹等进行综合考察,为青铜器的断代研究奠定了基础;而西周铜器铭文以列王为序,东周铜器铭文以列国为序,更为青铜器铭文的分期和分域研究开了先例,对青铜器及其铭文的研究具有深远的影响。顺便指出,1958年当《两周金文辞大系》在国内印行的时候,郭老即从其稿费中提取伍佰元汇交容庚先生,作为多年前容先生为其预支《大系》的版税,以践前约。两位老朋友彼此信守承诺,于此可见一斑。而容庚先生急朋友之所急和助人为乐的精神尤其令人敬佩,他不愧是郭沫若这位“未知友”的知音①陈抗:《“未知友”的知音——读〈郭沫若书简——致容庚〉》,载《读书》1982年第 8期。。

三

容庚先生在《怀念郭沫若同志》一文中谦逊地说:“我对郭沫若同志的帮助是很小的,我只是根据他研究工作的需要,在力所能及的范围内,寄给他一些图书资料及新发现的甲骨文、金文的拓片,供他研究。至于甲骨文和金文的考释,器物的辨伪,青铜器的综合研究,等等,我虽然也提出一些意见供他参考,毕竟于他裨益甚少,而我从他的书信中却获益颇多。”的确,郭沫若书简中有关探讨青铜器铭文的内容所占比例最大,其中有许多精辟的见解,使容先生在铜器、金文的研究中得益不浅。举其著者,如:

《金文编》(初版)录有绅敦之“十二朋”合文,郭老在首次同容先生通信中即对此提出质疑。他以甲骨文数字合书之例,认为古人于十有奇零时,于文每加“又”以摄之;十二而如是作,实未有见。并指出“作伪者不明古人书数惯例”,断其为伪。容先生对此表示赞同。后绅敦经郭老目验,确为伪器。《金文编》增订时,容先生已将此铭删去。

另一件是《西清古鉴》著录的“毛伯彝”。该器有铭文二十一行,一百九十余字,铭辞图象均系刊刻。因原器未见,图象中又有“寿”字样,容庚、唐兰诸先生均曾提出疑问。郭老在编纂《两周金文辞大系》时,“曾踌躇再三,不敢轻取;唯以铭辞古跋,故终入录”①《两周金文辞大系考释》,第 20-23页。。但怀疑的念头始终未能去怀。1972年 6月间,北京市物资回收公司在废铜中拣选到这个古器的原件,残毁得非常厉害。经北京市文物管理处鉴定,确定为斑簋。所幸腹内铭文一百九十余字基本上保留下来。郭老特作《班簋的再发现》一文②《文物》1972年第 9期。,将此器铭文重新考释一遍,证明《西清古鉴》著录的“毛伯彝”就是从废铜中拣到的“班簋”,称“这是一件可庆幸的事”。

以上二器,一件似真而实假,一件疑伪而实真,从中可以看出郭老辨伪的功力。

郭老还对容先生的若干著作提出很多建设性的意见,如对《颂斋吉金图录》中内史鼎的定名及“非余”的考释,《秦汉金文》的体例问题,以及《毛公鼎集释》中关于鼎的年代等,都是十分中肯且深富启迪的,而对《宝蕴楼彝器图录》中所录的“图形文字”讨论尤详。郭老指出:“凡殷彝中图形文字,余疑均是当时之国族,犹西方学者所称之图腾。尚有他证,暇将为文以明之。”随后,郭沫若即写成《殷彝中图形文字之一解》,提出了著名的氏族图腾徽号说。

郭老对容先生的《武英殿彝器图录》一书非常关心,并力促其成。1930年容先生拟从热河行宫八百多藏器中选取其文字与花纹之精美者一百器,辑为《武英殿彝器图录》,体例仿自《宝蕴楼》。郭老此前对《宝蕴楼》在体例方面所提的意见,于《武英殿》之成书大有裨益。容先生将此书的初步构想征求郭老的意见,郭老在复信中大谈其花纹形式研究的“腹案”云:

又器物时代颇不易定,历来大抵依据款识以为唯一之标准,然此标准亦往往不可靠。……余意花纹形式之研究最为切要,近代考古学即注意于此。……足下与古物接触之机会较多,能有意于此乎?如将时代已定之器作为标准,就其器之花纹形式比汇而统系之,以按其余之时代不明者,余意必大有创获。(1930年 4月 6日)

窃意此花纹形制系统学之建设,兄为其最胜任者,望能统筹全局而为之。(1931年 9月 27日)

《武英殿彝器图录》请寄来,如有可攻错处,自当竭尽绵薄。花纹定名弟尚未尝试,惟于花纹研究之方针早有腹案,惜无资料耳。定时分类为要,定名次之。分类已成,即名之为甲乙丙丁或ABCD均无不可。定时乃花纹研究之吃紧事,此与陶瓷研究与古新旧石器之研究同。此事最难,须就铭文之时代性已明者作为标准,逐次以追求之也。花纹之时代性既定,则将来无铭之器物或有铭之不详者,其时代之辨别则有如探囊取物矣。(1931年 7月 17日)

据《颂斋自定年谱》记载:“一九三一年二月编《武英殿彝器图录》,七月编成。”郭氏 7月 17日书简谓“《武英殿彝器图录》请寄来”;8月 14日信云:“得手教及《武英殿彝器图录》稿,欣快莫名。”可与年谱相参证。此后一连数函均涉及对书稿修改的具体意见,如 8月 24日谓:“大稿已阅数遍,拙见略有可贡献者已书之眉端,或别笺附入。关于文字画各节,兄已有意改作,故未说及。”又说:“花纹一事,大稿中所叙说者已甚详备。但弟意既有照片插入,则花纹拓本尽可从省,仅将照片中所不见者,如钟舞、鼎耳、鼎足或器裆之类插入,已足蒇事,且与铭文照片易取均衡,不然则颇有尾大不掉之势。至花纹研究一事,当综合群书另作一系统之研究方可。此事非本图录所能尽,本图录之职志在程材。”8月 26日便“将大著《武英殿彝器图录》稿送还”。9月 9日又来信有所订正,谓“猎壶之斑兽初疑是鹿,后审视《宝蕴楼》一器,仍当是豹”,等等。从以上信札看来,郭老是尽力使《武英殿彝器图录》做到尽善尽美的。在中国青铜器的著录史上,《武英殿彝器图录》可谓别开生面,即在体例上首倡以花纹与文字并重,实开花纹著录的先河。读书简,可知郭沫若的建议于此书之创例实有所促成。由于受沈兼士的影响,在《宝蕴楼彝器图录》中,容先生将族氏文字一律称之为“文字画”,至《武英殿彝器图录》则完全采纳郭说,将文字画各节加以改作,并指出“此等图形文字,昔人多不得其解,吾友郭沫若谓‘乃古代国族之名号’,其说是也”③见容庚:《武英殿彝器图录》,第 2页。。此后,更将《金文编》附录所集族氏徽号径称为“图形文字”了。

四

二十多年前《郭沫若书简》出版的时候,曾经有学者评论说:“这五十六件书信是写给容庚先生的,容先生是一个没有出场的主角。”①陈抗:《“未知友”的知音——读〈郭沫若书简——致容庚〉》,载《读书》1982年第 8期。现在我们看到的“郭沫若与容庚论学书简”新增了容庚先生写给郭老的十三通书信,人们盼望已久的主角终于登场了。从容先生的这些书信中,我们可以切切实实地看到容先生是如何千方百计为郭老谋取所需的各种研究资料的。就书简所见,略举数例如下 :

明保器弟从赵斐云处借摹。钲之拓本粘册上不易撕下,故以临本寄奉。(1930年 8月 7日)新莽候骑钲罗氏拓本不全,从陈簠斋藏拓本选出,但拓本均模糊,仅辨字迹而已。字在两旁录下:……(1930年 9月 1日)

召伯虎簋铭《攈古录》误摹数字,俟托友往借。照费约一元,请不必汇,由弟代付可也。且大著《盉铭》稿费尚未寄奉。近日出土器虽多,无甚多字者,苟有所见,必以奉闻。(1931年 2月 7日)

近于都肆见此戈与程氏所拟之古戟正同。索价百余金,以其太贵,仅照了一八寸片,欲以其一先寄。(同上)

伯懋父敦盖寄呈,请考释,用毕希赐回。此器由弟介绍以七百金为傅斯年购得,少迟当为兄得拓本。(1931年 3月 28日)

此外,容先生还集合诸同道影印伯希和《中国青铜器》及重照日本《泉屋清赏》照片,特邀郭老加盟,并建议用其稿费二十元作为照相费 (见 1931年 3月 28日函)。郭老对此深表赞同。期间,庚壶问题是郭老和容先生频密通信商讨的一个课题,似乎没有什么结果;这个问题直到五十年后才获得解决。当时,郭老为了撰写《两周金文韵读补遗》以补王国维《两周金石文韵读》之缺失,因致函容先生:欲得者减钟、邢侯尊及庚壶的照片并拓本。先生复信云:

故宫者减钟、邢侯尊均不见,得见一壶,字在壶外,泐蚀太甚,费三小时之力,录其铭文 (不清晰者字旁加黑点),见《西清续鉴甲编》十六卷九页,于后段铭文较清晰者,删节不录,可笑之至。两耳后加,掩字不少。(1930年 9月 1日)

容先生在这里提供了几点信息:一是故宫这个“壶”的铭文,见于《西清续鉴甲编》十六卷九页著录的周齐侯钟;二是铭文后段较清晰者反而被删节不录;三是两耳后加,掩字不少。郭老得信后,连续发信与容先生讨论庚壶的相关问题,如云:“庚壶铭与齐侯镈钟文字酷似,惜泐蚀过甚,后加两耳,能设法刮去亦一佳事。”(1930年 9月 6日)“庚壶非武英殿藏器耶?欲得其照片一纸,器上文字可设法于照片中显现也。”(1930年 9月 9日)“庚壶铭乃右行,观兄摹录,似亦前后颠倒,请注意。此壶能设法剔去其两耳否?两耳既是后加,想是用锡衔接,加热当可剔去,其原铭尚未损也,如何?”又云:“庚壶请再注意原器,依韵读以追踪其残文,或当更有可得也。”(1930年 9月 27日)

对于郭老提出的这些问题,容先生有没有答复和如何答复,我们不得而知。但从郭老的《两周金文辞大系》仍据容庚先生的摹本入录看来,郭老信中提出的问题似乎还没有获得解决,庚壶原器的去向仍是个问题。直到 1982年,台北出版的《故宫季刊》第 16卷第 3期刊载张光远《春秋晚期齐庄公时庚壶考》,人们对庚壶原器的流转过程才有所了解。原来此器贡入清宫后,原藏热河避暑山庄,民国初年运至北京,归内务部古物陈列所,曾在武英殿展出。容先生在故宫所见,大概就在这个时期。30年代拨给南京博物院筹备处,现在台北故宫博物院。1981年张光远根据庚壶原器目验和 X光透视照片对壶铭进行临摹,铭文摹本计二十七行,一百七十六字 (不含重文)。其摹本比容庚先生所摹多出七十余字。两壶耳为原配兽面环,并非后加。郭容二老由于铭文残泐太甚而产生的种种疑问,终于可以得到合理的解释了。

容庚先生在书简中还透露一个十分感人的情节,他对日寇侵华的反应是如此快速和强烈。1931年10月 4日信云:

沫若兄 正欲作书与足下,写完第三字而小鬼出兵辽沈之耗至,血为之沸。故一切拓本照片均停寄。国亡无日,兄尚能寄人篱下,做亡国寓公邪?关于东省消息,在日人颠倒是非或为所蒙蔽,兄试思,无故出兵占据我城市,杀戮我人民,宁有理由可言,故弟所希望于兄者惟归国一行。日人之为友为敌便可了然。

又云:

兄不忍于蒋氏之跋扈而出走,独能忍于小鬼之跋扈而不回国乎?不尽欲言,伏望返国!

此信写于“九一八”事变后半个月,日本关东军占据辽宁和沈阳,当局采取不抵抗主义,节节败退,全国抗日情绪为之沸腾。容先生当时在燕大积极支持学生组织抗日救国委员会,被聘为该会顾问。又发起成立抗日十人团,联合十大教授宣传抗日,并主编《火把》白话小报,激发群众的爱国热情。在这种情势之下,他担心身在异国的郭沫若会被日人颠倒是非所蒙蔽,反复动员他回国了解实情。容庚先生的这种民族感情并不是出于一时的冲动,而是深深植根于从小种下的“拯救民族危难”的潜意识之中。在“九一八”事变两个月后,先生在《秦汉金文录》一书的“序言”中写道:“然吾之生正当甲午中日之战,黄海海军相遇之前,先子赋诗云:‘时局正需才,生男亦壮哉;高轩一再过,都为试啼来。’今者,岛夷肆虐,再入国门,余不能执干戈,卫社稷,有负祖若父之期许。‘国耻未雪,何由成名?’诵李白《独漉篇》,不知涕之何从也。‘雄剑挂壁,时时龙鸣’,余宁将挟毛锥以终老邪?”祖辈期许之报国情怀,跃然纸上。对于容先生的劝说和动员,郭老表示感谢。他说:“蒙箴戒数语,甚铭感。往已悠悠,来事亦殊寂寂,特此耿耿寸心,欲一本至诚为人类多少做些善事而已。”还表示“目前返国尚非其时”。直到“七七”事变,郭老便毅然只身返国投身“救亡”了。

五

1946年抗战胜利后,郭老和容先生这两位神交多年的老朋友终于在重庆首次会面了。随后容先生举家南迁,执教于岭南大学;郭老则活跃在解放战争的文化战线上。新中国建立后,郭老担负着国家科学文化和国际交流等方面的领导工作,容先生经院系调整转入中山大学任教,两人仍保持联系。郭老到广州在公务之余,一般都会探访容庚先生,他在广州完成的一些论著,就是由容先生负责联系并提供资料的①见郭沫若:《长安县张家坡铜器群铭文汇释》,《考古学报》1962年第 1期;又郭沫若:《扶风齐家村铜器群铭文汇释》,载《扶风齐家村青铜器群》,北京:文物出版社,1963年。。郭老对容先生增订《金文编》和改编《商周彝器通考》,都提出过很宝贵的意见并给予大力的支持。1959年容先生带助手和研究生北上考察,7月 16日在北京参观学习时,郭老知道消息后立刻拨冗接见。谈起当年在日本研究殷周青铜器和近年新出土的文物,他如数家珍。由于他刚从西安、安阳等地出差回来,便兴致勃勃地将他看到的有关墓葬的形制、骸骨、陪葬品的种类和位置,都在宣纸上标示出来,显示他有着惊人的记忆力。笔者有幸参与这次会见,当时的情景至今仍历历在目。

然而正如容先生所言,他们之间虽然有机会会晤,毕竟不多,彼此之间交往最多的乃是书信。现在我们看到的七十多通书简,既是他们之间这段交往历史的见证,也是他们近五十年友谊的象征。在郭、容二老俱已作古之后,这份珍贵的文物尤其具有多方面的价值。首先是历史文献的价值,这批书简虽然主要是论学手札,其中也涉及许多重要的历史事件,如日寇侵华,殷墟发掘,金石学会成立以及鲁豫古画像石调查等,都可与相关的历史记录相参证。同时,这批书简也是十分贵重的文化学术史料,由于二老都是我国 20世纪古文字学的奠基者,这批书简所讨论的大量有关出土文献的问题,对于这一学科的建设,具有重要的参考价值。此外,二老还是我国著名的书法家,他们在书法艺术方面有着很高的造诣,这批书简在不经意的信手挥洒之间所表现出来的特色,也是值得书法爱好者欣赏和研究的。总之,我们要通过这批价值非凡的书信集,来纪念这两位在中国近代史的多个领域上作出杰出贡献的学者,更要通过这批珍贵的文物,学习他们在艰难的环境下坚毅不拔和勤于探索、勇于攀登的开拓精神,把他们二老所开创的事业发扬光大!