碳纤维材料工程技术研究进展

2010-01-19蔡小平张明耀姜立军齐志军刘仲强

蔡小平,张明耀,2,姜立军,齐志军,刘仲强

(1.中国石油吉林石化公司碳纤维厂,吉林吉林 132021)(2.长春工业大学化学工程学院,吉林长春 130012)

碳纤维材料工程技术研究进展

蔡小平1,张明耀1,2,姜立军1,齐志军1,刘仲强1

(1.中国石油吉林石化公司碳纤维厂,吉林吉林 132021)(2.长春工业大学化学工程学院,吉林长春 130012)

回顾了碳纤维材料的发展历程与现状,系统地总结了吉林石化公司聚丙烯腈基碳纤维及其前躯体聚丙烯腈纤维的技术研发历程及其取得的关键技术成果,同时详细介绍了碳纤维的工程技术研究进展与产业化现状,并展望了吉林石化公司碳纤维材料的产业发展前景。

碳纤维;聚丙烯腈纤维;工程技术;产业化

前 言

碳纤维是一种十分重要的结构材料,具有高比强度、高比模量、质轻、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳和热膨胀系数小等一系列优点,被广泛应用于航天航空、战略武器、汽车、交通、能源、建筑和体育用品等领域。由于国外对碳纤维的技术和产品实施全面封锁,因此,碳纤维的研发与产业化必须坚持独立自主的道路。我国碳纤维研发工作已有 30余年的历史,但是直到“十五”期间才突破其关键制备技术。

聚丙烯腈 (Polyacrylonitrile,PAN)基碳纤维的研发与生产起步于 20世纪 60年代,90年代得到飞速发展。在世界上,日本一直垄断着 PAN基碳纤维的核心技术。日本东丽公司[1-10]采用以二甲基亚砜 (DMSO)为溶剂的间歇溶液聚合技术开发出 PAN原丝的产业化技术,并在成功开发强度为 3.0 GPa左右的 T300级碳纤维及原丝工业化技术基础上,又相继率先成功开发出强度为5.5 GPa的 T800级碳纤维和强度为 7.1 GPa的 T1 000碳纤维产业化技术。同时,还开发出了M40,M50和 M60系列牌号高模碳纤维的产业化技术,其拉伸模量依次由 392 GPa提高至 700 GPa,在碳纤维领域确保了其国际领先地位,并已成为美国波音公司和法国空中客车公司制造民用客机的碳纤维产品定点企业。2008年,日本东丽公司在全球的碳纤维总产量达到 18 900 t/a。

日本东邦公司采用以氯化锌水溶液为溶剂的溶液聚合技术,开发出高性能碳纤维用 PAN原丝的产业化技术,该公司生产的原丝经碳化后所获得碳纤维的性能相当于 T800产品的水平。2009年该公司碳纤维的产量将达到 11 500 t/a。日本三菱人造丝公司开发出两步法PAN原丝的生产技术[11-12],该公司生产的原丝经碳化后,碳纤维的性能相当于 T800产品的水平。2009年该公司在全球的碳纤维生产量将达到 10 850 t/a。

PAN原丝技术是 PAN基碳纤维研制开发的关键技术,日本在 PAN原丝领域呈一支独秀状态,基于纺丝工艺和纺丝方式上的成熟技术,支撑着其在 PAN碳纤维领域的领先地位。到 2009年底,世界碳纤维 3巨头(东丽、东邦、三菱)的碳纤维产量将达到 41 000 t/a,占全世界总产量的 80%以上。

本文总结中国石油吉林石化公司聚丙烯腈基碳纤维及其前驱体聚丙烯腈纤维的研发进程,并展望了其产业发展前景。

碳纤维材料介绍

. 碳纤维的结构与性能

碳纤维是一种具有类似石墨结构的无机纤维材料。按原料的来源不同可分为粘胶基、沥青基和 PAN基碳纤维,其前躯体分别为粘胶纤维、沥青纤维和 PAN纤维。PAN基碳纤维是将 PAN纤维经氧化、环化和低温、高温碳化后获得的一种无机纤维材料。根据丝束的大小,碳纤维可分为小丝束 (1,3,6,12,24 K)和大丝束 (24 K以上),1 K和 3 K碳纤维通常用于织成碳布后再与树脂复合制备复合材料,而 6 K以上的碳纤维主要用于树脂预浸带或预浸料。根据纤维的性能,碳纤维可分为高强型和高模型,高强型碳纤维的强度为 3.5~9.0 GPa,而模量只有 220~260 GPa,通常碳化处理温度为 1 300~1 500℃;而高模型碳纤维在此基础上还需在 2 800℃左右进行石墨化牵伸处理,使碳纤维的晶粒进一步细化和重排,其模量可达到 400~700 GPa,而拉伸强度仍能保持 3.5~4.0 GPa[13-14]。

目前,碳纤维的强度仅为其理论强度的 5%,影响其强度的关键因素在于形成的结构缺陷。一般将影响碳纤维强度的缺陷分为 3类:①宏观缺陷,主要包括纤维丝束中的毛丝、断丝、机械摩擦产生的损伤和纤维中的微孔结构等;②聚集态结构缺陷,主要包括纤维的晶区和无定型区结构及取向态结构缺陷等;③分子结构缺陷,主要包括聚丙烯腈大分子链上存在的共聚单体、头-头或尾 -尾连接及聚合物的聚合度分布等。为了提高碳纤维的强度,在其制备过程中必须抑制上述结构缺陷的形成。

. 碳纤维的制备工艺

PAN基碳纤维的制备过程主要包括丙烯腈单体的聚合、PAN溶液的纺丝、PAN纤维的碳化和碳纤维的表面处理。PAN纤维的质量是制备高性能碳纤维的核心内容,影响 PAN纤维质量的关键在于丙烯腈单体的聚合,即获得分子质量较高、分子质量分布较窄、粘度合适和微观结构均一的高质量 PAN聚合物溶液[15]。丙烯腈单体的聚合方法主要有溶液聚合和水相沉淀聚合。溶液聚合包括间歇聚合和连续聚合,采用的溶剂主要有二甲基亚砜(DMSO)和氯化锌水溶液等,该方法被日本东丽公司、东邦公司和国内企业普遍采用。水相沉淀聚合主要是在水中引发丙烯腈单体聚合获得 PAN粉末,再进行溶解获得 PAN溶液,该方法被日本三菱公司和国内吉林化纤股份有限公司所采用。

碳纤维材料技术研究进展

. 硝酸法原丝

“六五”期间,中国石油吉林石化公司开始着手碳纤维的研发工作,在“七五”时期开发出以硝酸水溶液为溶剂的丙烯腈连续溶液聚合技术和硝酸一步法生产碳纤维用 PAN纤维的纺丝技术。聚合技术的主要特点是以过硫酸铵为引发剂,硝酸亚铁为还原剂,尿素为助还原剂,乙酰丙酮为鳌合剂。聚合反应温度 5~10℃,该项技术获国家技术发明专利 1项[16]。在此期间,先后建成 3套产能分别为 9,12和 15 t/a的 PAN原丝生产装置,主要用于 1 K和 3 K原丝的生产。“八五”时期建成了产能为 72 t/a的 PAN原丝生产装置,主要用于生产6 K和 12 K原丝,原丝总生产能力达到 100 t/a。吉林石化公司的硝酸法原丝生产技术在当时处于国内领先水平,采用此工艺生产的 PAN原丝被指定为军工配套产品,为国防事业的发展做出了重大贡献。但由于硝酸易热分解而引起爆炸、严重腐蚀、不能回收和制纯等问题,导致产品的稳定性和均一性较差,已不能满足工业现代化对碳纤维质量的需求。

. 二甲基亚砜法原丝

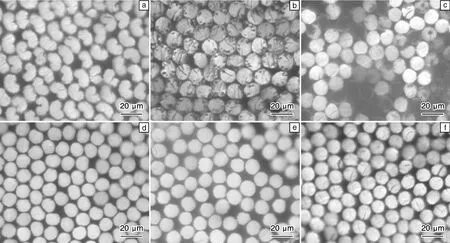

为了消除硝酸法原丝存在的严重弊端,“九五”期间,吉林石化公司与北京化工大学合作开始着手二甲基亚砜(DMSO)法原丝的小试研究与探索,于 2002年建成了国内集成技术水平先进的 10 t/a PAN原丝中试装置,并开发出以DMSO为溶剂的连续溶液聚合和一步湿法纺丝中试生产技术,以 1 K碳纤维用 PAN原丝为目标,通过调整凝固成型工艺条件,实现对纤维截面形态的控制,获得了具有圆形截面的,且结构致密的 PAN原丝产品。图1a,b,c,d为吉化石化公司生产的 PAN原丝截面的光学显微镜照片,图2c为吉林石化公司生产的 PAN原丝截面的 SEM照片。吉林石化公司突破了T300碳纤维用 PAN原丝的关键制备技术,在中试装置上实现了连续稳定生产,批量原丝产品经碳化后获得的碳纤维的拉伸强度、模量和伸长率等主要性能指标均达 到日本东丽公司 T300产品水平。

图1 PAN原丝的光学显微镜照片:(a)腰子形截面,(b)圆形截面,但存在孔洞结构,(c)圆形截面,但部分纤维“失透”,(d)圆形结构,结构致密,(e)日本旭化成公司原丝,(f)日本东丽公司原丝产品Fig.1 Opticalmicroscope picture of PAN fiber:(a)kidney shape,(b)round shape,but being cavity,(c)round shape,but partly fiber aren't transparent,(d)round shape,and good compact structure,(e)PAN fibermade by Asahi Kasei company,and(f)PAN fibermade by Toray company

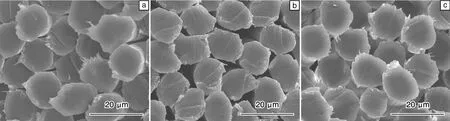

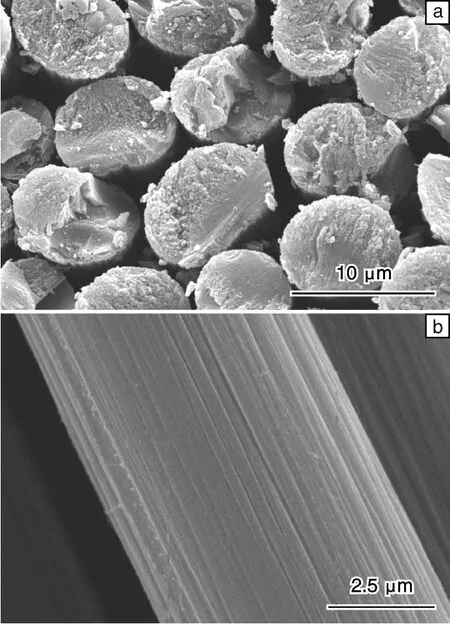

图2 PAN原丝的 SEM照片:(a)日本原丝产品,(b)美国原丝产品,(c)吉林石化原丝产品Fig.2 SEM graph of PAN fiber product(a)made by Japan,(b)made byU S,and(c)made by Jilin petro-chemical company

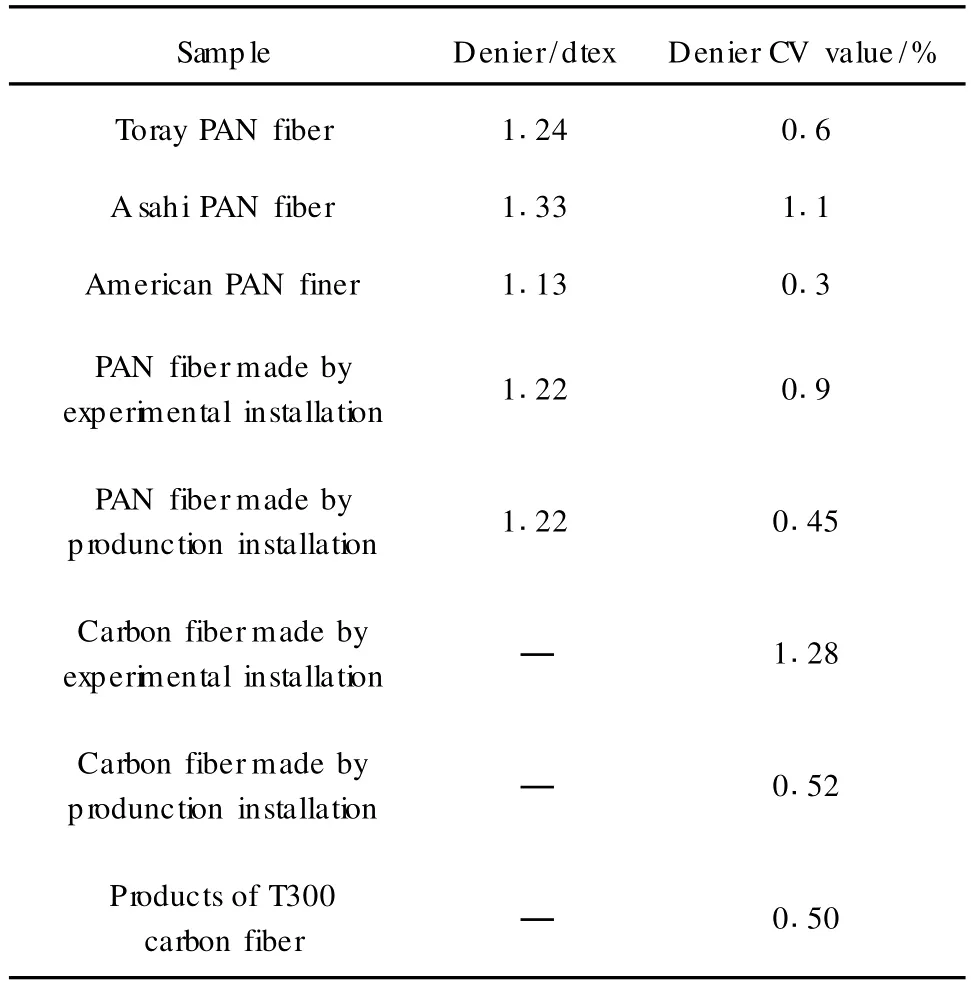

研究发现:由于在连续溶液聚合过程中存在聚合物凝胶的积累效应,导致聚合装置在长周期运行过程中形成的凝胶不断增加,严重地影响了原丝和碳纤维性能的稳定性及产品质量均一性,致使碳纤维的应用性能变差。为了克服连续溶液聚合过程中存在的缺点,吉林石化公司于 2007年 5月,对中试装置进行了技术改造,新建了 1.8 m3的间歇聚合釜,开发出丙烯腈的间歇溶液聚合技术。由于该聚合反应具有前期放热量大,后期溶液粘度高的特点,通过优化反应器的结构形式和散热方式,解决了聚合反应过程中的传质与传热等工程技术难题,并获得了制备高性能碳纤维所需的纺丝原液。通过优化凝固成型和纺丝工艺条件,实现了对纤维表面结构的调控。图3示出了吉林石化公司生产的 PAN原丝和日本原丝产品、美国原丝产品表面形态照片。通过对中试装置的技术改造,以及多项生产技术改进,显著降低了原丝的线密度 CV值和碳纤维的灰分含量,改善了碳纤维的脆性,表1给出了吉林石化公司生产的 PAN原丝的性能指标统计的结果。并且在中试装置上实现了1,3,6 K PAN原丝的连续稳定生产,实现了产品规格的系列化。

. 碳纤维

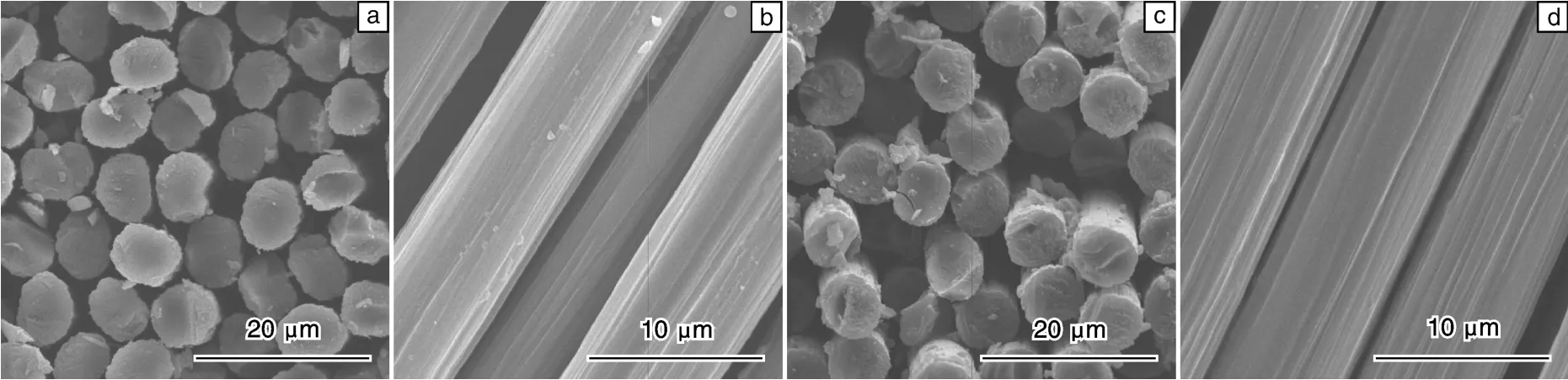

为了确保碳纤维性能的稳定性,2006年,吉林石化公司对原有的 5 t/a碳化中试线进行了技术改造,使氧化炉的温度波动由原来的 ±15℃降至 ±4℃。2008年 6月,吉林石化公司自行设计并建成了 10 t/a的碳化中试线,采用先进的箱式循环风预氧炉替代原有的管式预氧炉,使氧化炉的温度波动进一步降至 ±2℃,确保了原丝在预氧化过程中温度场、气氛场和张力场的均一性与稳定性。通过开展原丝预氧化和碳化工艺条件优化试验,确定了与 DMSO法原丝相匹配的碳化工艺条件,获得了结构和性能与日本东丽公司 T300产品水平相当的碳纤维产品 (如表2和图4所示)。

图3 PAN原丝产品的表面形态:(a)日本东丽原丝,(b)美国原丝,(c)吉林石化原丝Fig.3 Surface morphology of PAN fiber product(a)made by Japan,(b)made byU S,and(c)made by Jilin petro-chemical company

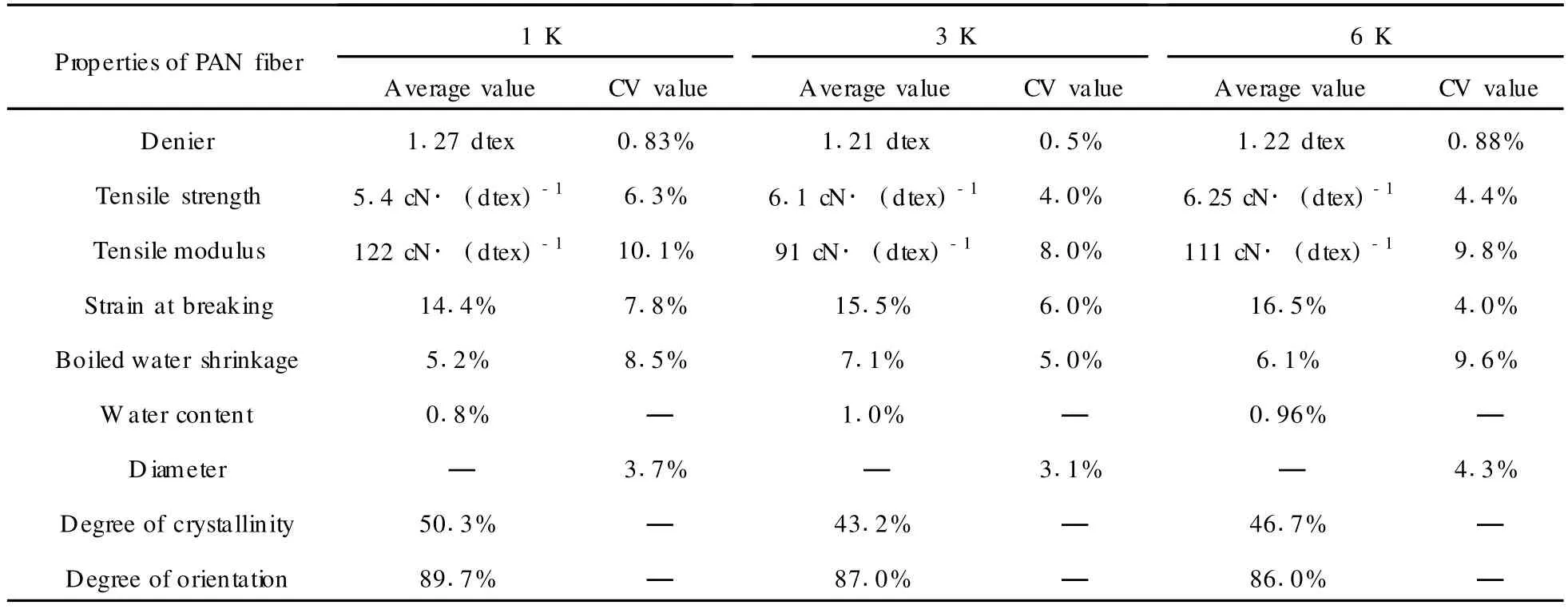

表1 吉林石化公司化 PAN原丝的性能指标统计结果Table 1 Statistical re sults of propertie s fo r PAN fibe r

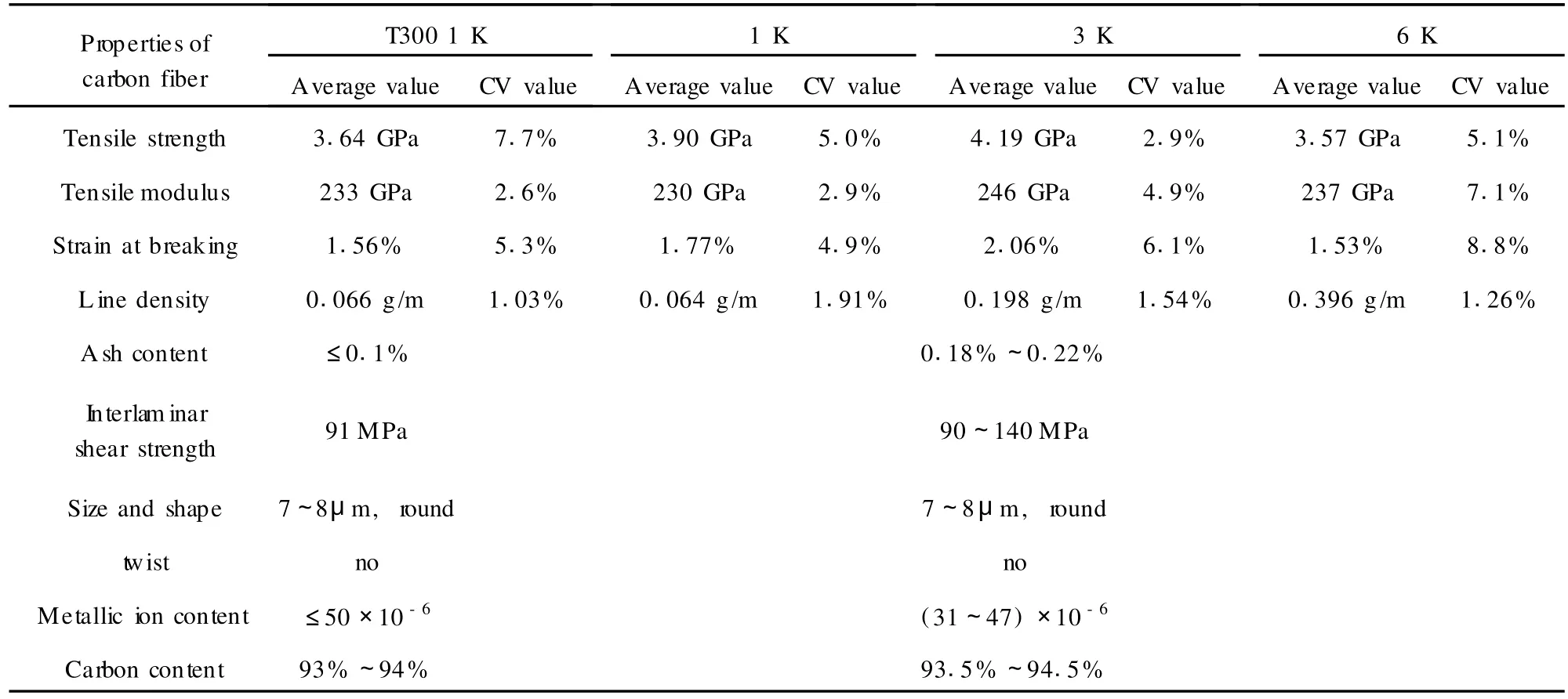

表2 碳纤维产品的性能指标统计结果Table 2 S ta tistica l results of properties for ca rbon fiber

图4 碳纤维产品的形态结构:(a,b)日本东丽公司 T300碳纤维产品,(c,d)吉林石化公司碳纤维产品Fig.4 Morphology of carbon fiber products(a,b)made by Toray company in Japan and(c,d)made by Jlin petro-chemical company

. 碳纤维的应用评价

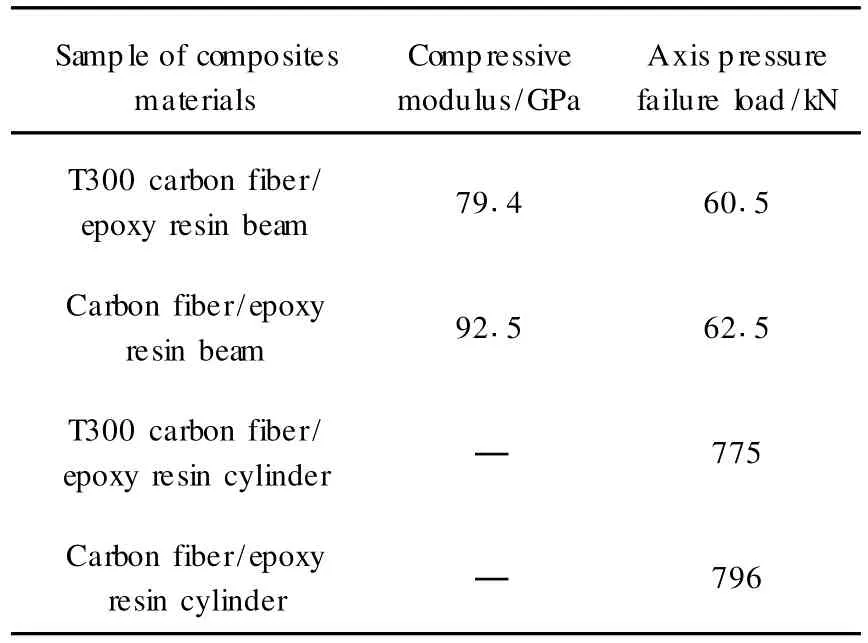

将吉林石化公司碳纤维产品和日本东丽公司 T300碳纤维产品分别与环氧树脂复合后制备成复合材料制品,对复合材料的性能进行检测,结果如表3所示。由此可发现,采用吉林石化公司碳纤维制备复合材料制品的性能达到日本东丽公司 T300碳纤维制备的复合材料水平。

表3 碳纤维/树脂复合材料的性能Table 3 Propertie s of Ca rbon fiber/resin composites m aterials

碳纤维的产业化进展

为了加速碳纤维的产业化进程,满足国内对碳纤维材料的需求,做大做强中国石油吉林石化公司的碳纤维产业,吉林石化公司通过在中试装置上开展工程化技术研究,开发出百吨级碳纤维及配套原丝工业生产装置的工艺软件包。2009年 4月,中国石油天然气股份有限公司投资 6亿元在吉林石化公司建成了百吨级碳纤维(以 3 K计)及其配套 PAN原丝的工业生产装置。

该生产装置的聚合部分在国内首次采用具有特殊结构形式和控制方式的 10 m3间歇聚合反应釜,目前为国内碳纤维领域最大的聚合反应釜。纺丝部分采用 2条单线 24个纺位的纺丝线,单线纺位数为目前国内最多,按 12 K原丝计算,原丝的生产能力为 1 500 t/a。碳化部分采用箱式循环风预氧化炉和高温石墨碳化炉,按12 K碳纤维计算,碳纤维的生产能力为 400 t/a,碳化工位数和单线生产能力为目前国内最大。

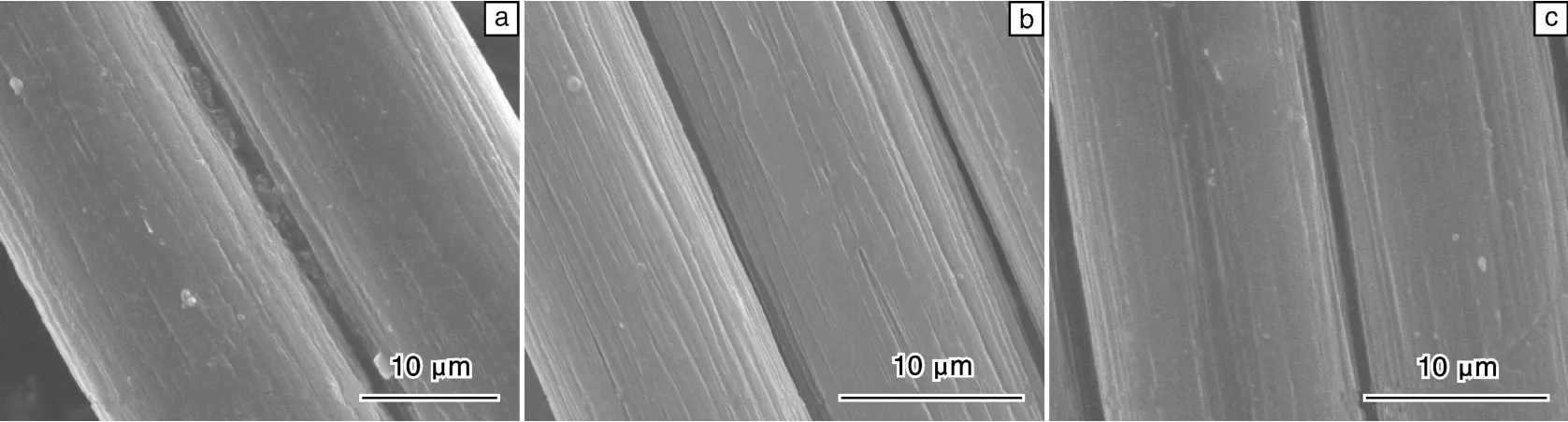

自 2009年 5月该装置投产以来,通过开展工业生产试验,重点突破了如下关键技术难题:①解决了大型丙烯腈聚合反应器的传热与传质工程技术难题,确定了聚合生产配方和工艺条件;②确定了单线 24个纺位纤维凝固成型和纺丝后处理的最优化生产工艺条件,解决了原丝截面形态控制与线密度离散性偏高等技术难题(如表4所示),实现了多纺位条件下原丝的连续稳定工业生产;③确定了与DMSO法原丝相匹配的氧化和碳化生产工艺条件,实现了多工位条件下碳纤维的连续生产;④与中试装置相比,碳纤维的线密度离散性得到了彻底地解决,单丝的结构致密,表面沟槽结构明显且十分均匀 (如图5所示)。碳纤维的主要性能指标稳定达到日本东丽公司 T300产品水平。

表4 原丝及碳纤维 (3K)线密度 CV值结果分析Table 4 CV va lue ana lysis of line density fo r PAN fiber and carbon fibe r(3 K)

图5 吉林石化公司碳纤维工业化产品的形态结构Fig.5 Morphology of carbon fiber productsmade by Jilin petro-chemical company

总结与展望

吉林石化公司碳纤维的研发工作和产业化生产,通过多年的不断摸索、积累和完善,在突破 T300碳纤维关键制备技术基础上,实现了碳纤维产品质量的稳定化和产品规格的系列化,自主开发出百吨级碳纤维及原丝的成套生产技术,百吨级碳纤维生产装置的建成和投产标志着我国向碳纤维的产业化迈出了坚实的步伐。为了做大做强吉林石化公司碳纤维产业,实现碳纤维产品的规模化,使其成为中国石油天然气集团公司新的经济增长点,吉林石化公司制定了关于碳纤维产业与研发的长远发展规划:在产业层面,到 2015年,碳纤维的生产规模达到 5 000 t/a,产品规格包括 3 K,6 K,12 K和 24 K,产品牌号包括 T300,T700和 T800,发展碳纤维的深加工,形成复合材料和碳纤维制品的生产基地;在技术层面,开发碳纤维及原丝制备的新工艺、新方法和新技术,不断提高碳纤维产品的性能和质量稳定性,降低生产成本,提高市场竞争能力和碳纤维产业的抗风险能力。

[1]Katsumi Yamazaki,Tanaka Masaru,Matsuhisa yoji.Production of Carbon Fiber Precursor Fivber and Carbon Fiber(碳纤维前驱体纤维以及碳纤维的制造方法):JP,特开平 11-124744[P].1999-05-11.

[2]Katsumi Yamazaki,Tanaka Masaru,Matsuhisa yoji.Carbon Fiber,Precursor Fiber for Carbon Fiber,Composite M aterial and Production of Carbon Fiber(碳纤维用前驱体纤维、复合材料以及其碳纤维的制造方法):JP,特开平 11-241230[P].1999-09-07.

[3]Kobayashi makoto,Matsuhisa yoji,kazuharu Shimizu.Precursor

for Carbon Fiber Production and Its Production(碳纤维用前驱体的制造方法):JP,特开平 9-41226[P].1997-02-10.

[4]Masashi Ise,Kobayashimakoto,Katsumi Yamazaki.SiliconeO il Agent,Precursor for Carbon Fiber and Its Production(聚硅酮油剂、碳纤维用前驱体以及其制造方法):JP,特开平 10-102380[P].1998-04-21.

[5]Higuchi Michinori,Nakayama isao.M ethod for Producting Carbon Fiber(碳纤维的制造方法):JP,特开平 13-248025[P]. 2001-09-14.

[6]KobayashiMakoto,Masashi Ise,Katsumi Yamazaki,etal.Silicone Straight O il Finishing Agent,Precursor Fiber for Carbon Fiber,Carbon Fiber and Their Production(聚硅酮纯油剂以及碳纤维前驱体纤维、碳纤维的制造方法):JP,特开平 12-136485[P].2000-05-16.

[7]Katsumi Yamazaki,Tanaka Masaru,Matsuhisa yoji.Percursor Fiber forAcrylic Carbon Fiber and Its Production(聚丙烯腈基碳纤维用原丝的制造方法):JP,特开平 11-12854[P].1999-01-19.

[8]KobayashiMakoto,Masashi Ise,Tomihiro Ishida.Carbon Fiber and Its Production(碳纤维以及其制造方法):JP,特开平 11-152626[P].1999-06-08.

[9]Matsuhisa Yoji,HiramatsuToru,Katagiri Hajime,etal.Acrylic Carbon Fiber and Production Thereof(聚丙烯腈基碳纤维制造方法):JP,特开平 3-180514[P].1991-08-06.

[10]Goto hidemi.Yamazaki jun,Ogama fumio.Acrylic Fiber Yarn,M ethod and Apparatus for Steam-D raw ing of the Same,and Carbon Fiber(聚丙烯腈基原丝以及聚丙烯腈基原丝的蒸汽拉伸方法以及装置以及碳纤维):JP,特开平 11-12874[P].1999-01-19.

[11]Hajikano Akira,Hayashi Shoji, Imai Yoshitaka,etal.Acrylonitrile Fiber and Its Production(一种聚丙烯腈基碳纤维制造方法):JP,特开平 5-339813[P].1993-12-21.

[12]Hajikano Akira,Takashi Yamamoto,Kasabo Yukio.Production of Precursor Fiber for Carbon Fiber(碳纤维用聚丙烯腈原丝的制备方法):JP,特开平 4-257313[P].1992-09-11.

[13]Menachem Lewin.Handbook of Fiber Chem istry[M].New York:MarceiDekker Inc,1998.

[14]Peebles Leighton H.Carbon Fibers[M].New York:Marcei Dekker Inc,1998.

[15]Bang Y H,Lee S,Cho H H.Effect ofMethylAcrylate Composition on the Microstructure Changes of High Molecular Weight polyacrylonitrile for Heat Treatment[J].J Appl polymsci,1998,68:2 205.

[16]Chen Guangda(陈光大 ),Liu Mingxu(刘明旭 ),Zhang Zuowu(张作武),etal.M ulticomponentM ixtures Precursor Fiber for Carbon Fiber(碳纤维用多元组分聚丙烯腈原丝):China,85103318[P].1987-04-08.

Progress in Technological Research of Carbon FiberMater ials

CA IXiaoping1,ZHANGM ingyao1,2,J IANG Lijun1,Q I Zhijun1,L IU Zhongqiang1

(1.Carbon Fiber Factory,Jilin Petro-Chemical Company,Petro-China,Jilin 132021,China)

(2.School of Chemical Engineering,Changchun University of Technology,Changchun 130012,China)

The development history and present situation of carbon fiber materials are reviewed. The research progress and important technological achievements in carbon fiber based on polyacrylonitrile fiber,which have been made by Jilin Petro-Chemical Company,are summarized in detail.The progressive research of engineering techniques and present production of carbon fiber are introduced also. Finally,the prospects for carbon fiber production of Jilin Petro-Chemical Company are predicted.

carbon fiber;polyacrylonitrile fiber;engineering technique;industrialization

蔡小平

TQ342+.742

A

1674-3962(2010)03-0049-06

2009-07-21

蔡小平,男,1964年生,教授级高工,博士生导师