悬浮载体 SBR工艺处理生活污水的试验研究

2010-01-15李芙蓉宋珏容

李芙蓉,董 有,宋珏容

(1.武汉工业学院化学与环境工程学院,湖北武汉 430023;2.中钢集团武汉安全环保研究院,湖北武汉 430081)

悬浮载体 SBR工艺处理生活污水的试验研究

李芙蓉1,董 有2,宋珏容2

(1.武汉工业学院化学与环境工程学院,湖北武汉 430023;2.中钢集团武汉安全环保研究院,湖北武汉 430081)

采用悬浮载体 SBR工艺对生活污水进行了正常负荷及冲击负荷对比运行实验。结果表明:正常负荷运行时,出水 CODCr稳定在 12—32 mg/L,去除率保持在 90%以上;脱氮除磷效果较好,出水氨氮和总磷分别稳定在 2.3—4.2 mg/L和 0.22—0.49 mg/L,均达到 GB18918-2002中一级 A标准要求;系统抗冲击负荷能力强,在进水 CODCr提高 5倍的情况下,其去除率仍保持在 85%以上;冲击负荷对脱氮除磷效果影响较大,氨氮和总磷的去除率均由正常情况下的 85%左右下降至 50%左右。

悬浮载体;生物膜;SBR;生活污水

在传统 SBR工艺的基础上,利用悬浮载体生物膜工艺 (moving bed bio-fi lm reactor,简称 MBBR)的核心技术[1-2]悬浮载体来创造具有传统的流化床和生物接触氧化法两者优点的新工艺——悬浮载体SBR工艺,该工艺特有的“短时进水—缺氧—厌氧—曝气—沉淀—排水”的序批式运行方式为各种微生物繁殖创造了最佳的环境条件和水力条件,使有机物的降解、氨氮的硝化、反硝化、磷的释放和吸收等生化过程均处于高效反应状态[3]。

目前,采用悬浮载体生物膜工艺处理工业废水方面的研究较多,但基本上处于试验性研究和中试阶段[4-5]。

1 试验部分

1.1 试验所用的填料

试验所用的填料是自行设计的一种圆筒状改性聚乙烯载体,其规格为 φ50×50 mm,该填料具有良好的通气性、过水性,且有良好的亲水性,有利于生物膜的早期生长。曝气时只需较小的气量即可全池流化,并且对曝气池的布气、布水设备没有特殊要求。

1.2 试验用水及接种污泥

本研究正常负荷试验所用的污水为某家属区生活污水,其主要水质指标为:CODCr=150—400 mg/L,BOD5=100—200 mg/L,NH3-N=15—33 mg/L,TP=1—4mg/L,pH值为 6.7—7.2。

冲击负荷试验所用的污水是在家属区生活污水中根据实验需要补加少量磷酸二氢钾、尿素和适量食堂淘米水混合而成。

本研究所用的接种污泥取自某城市污水处理厂的曝气池,对该污泥进行镜检,发现污泥中含有球菌、丝状菌、大量的游泳型纤毛类细菌 (如肾形虫、草履虫)及少量的钟虫,污泥活性很好。

1.3 试验装置

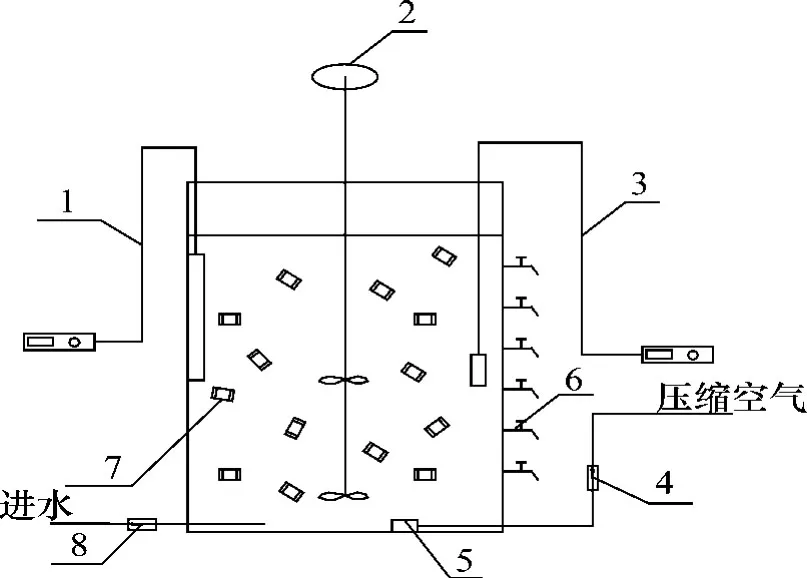

试验装置如图1所示,反应器由有机玻璃制成,内径为 500 mm,高为 1000 mm,总体积为 196 L,有效体积为 157 L,沿反应器不同的高度设有排水口(兼作取样口用)。

图1 悬浮载体 SBR试验装置示意图

1.4 分析方法

CODCr的分析:重铬酸钾法,MS-3型微波消解COD测定仪,华南环境科技开发公司制造。

氨氮、硝酸氮及亚硝酸氮的分析:分光光度法,哈纳多参数水质分析仪。

总氮的分析:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法。

总磷的分析:氯化亚锡还原光度法。

MLSS的分析:重量法。

2 结果与讨论

2.1 悬浮载体 SBR工艺正常负荷运行试验

在采用悬浮载体 SBR工艺处理生活污水的前期实验中,通过对缺氧、厌氧、好氧及沉淀各阶段反应时间进行单因素及正交实验得到最佳工况为:缺氧 1 h、厌氧 2 h、曝气 5 h、沉淀 1 h、排水 0.5 h,按照最佳工况进行为期 10 d的正常负荷稳定运行实验,结果如表1。

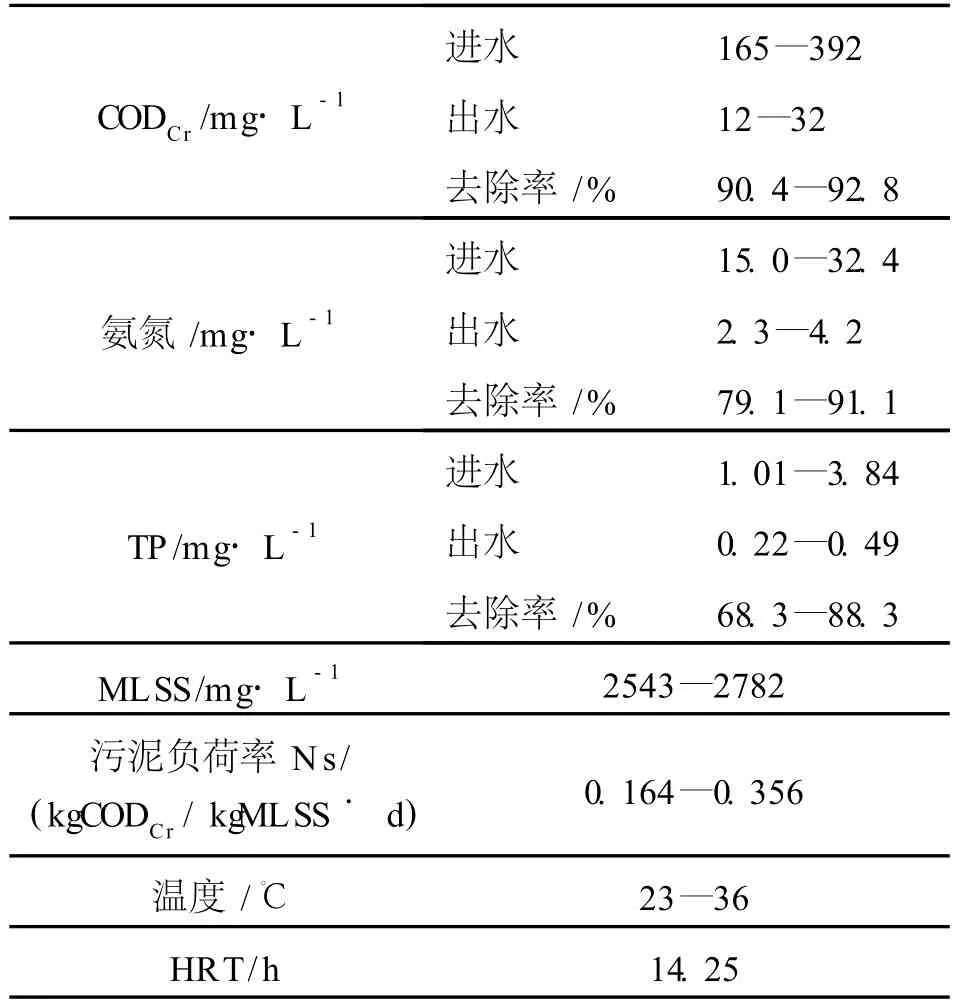

表1 悬浮载体 SBR工艺稳定运行处理效果

从表1中可以看出悬浮载体 SBR工艺的处理效果很稳定。CODCr的进水范围为 165 mg/L—392 mg/L,出水稳定在 12—32 mg/L,去除率均大于90%。进水的 NH3—N为 15.0—32.4 mg/L,出水稳定在 2.3—4.2 mg/L,具有良好的脱氮功能。进水 TP为 1.01—3.84 mg/L,出水稳定在 0.22—0.49 mg/L。出水 CODCr、NH3—N及 TP均达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)中一级A标准要求。

试验过程中对 CODCr、TP、N等指标进行了跟踪测定,并就一个运行周期内 CODCr、TP、N等指标随时间的变化作了详细分析。

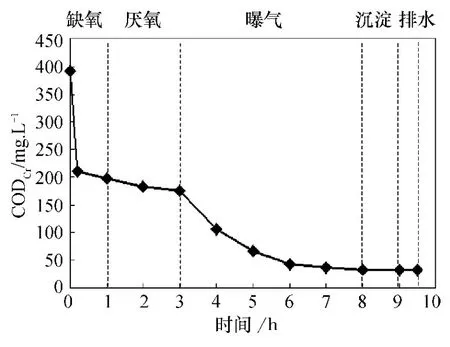

2.1.1 CODCr随时间变化曲线

一个运行周期内 CODCr随时间的变化曲线如图2所示。原水 CODCr为 392 mg/L,进水充分混合后,取混合液测得 CODCr为 210 mg/L,说明悬浮载体SBR工艺在进水后由于稀释及生物吸附作用,很快能降低约 40%的 CODCr。在进水后 1h缺氧和 2h厌氧阶段,反硝化菌首先利用原水中的碳源进行反硝化,聚磷菌将污水中易分解的有机物摄入体内以PHB形式储存起来,同时将体内的磷酸盐水解,变成正磷酸释放到混合液中,这一阶段 CODCr缓慢下降。在曝气阶段的前 3 h,CODCr大幅度下降,出水时仅为 32 mg/L。这是因为:1)曝气时间较长;2)载体上的生物膜的栖息微环境比悬浮态的活性污泥受外界影响小,能保持较好的活性;3)2h的厌氧,使水中部分难降解的有机物酸化水解为易被微生物利用的小分子有机物;4)生物膜系统内,生物链比活性污泥长,出现了比较大型的生物,如营养水平较高的吸管虫、寡毛虫、轮虫、线虫及其它一些微型生物等,处理效果稳定。

图2 CODCr随时间的变化曲线

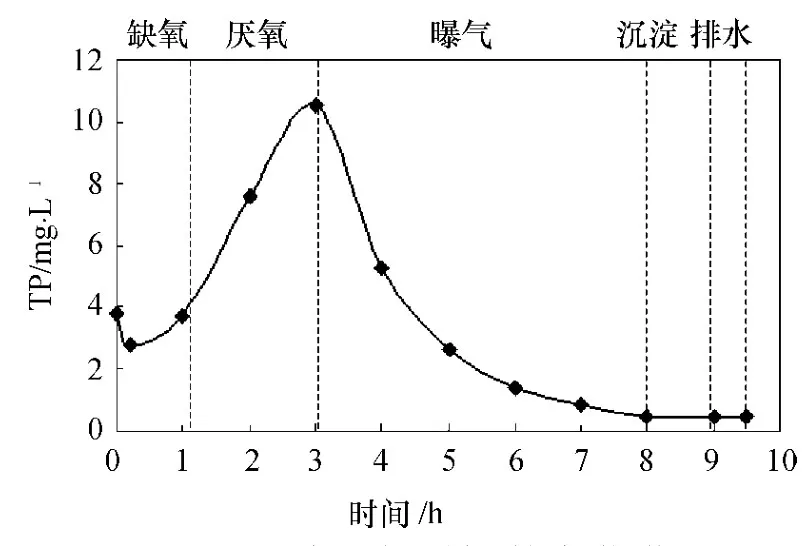

2.1.2 总磷随时间变化曲线

TP的变化曲线如图3所示。从图中可以看出,在进水后的 1 h内 (即缺氧阶段)就出现了放磷作用,这是因为生物膜的内部形成了厌氧微环境。在厌氧阶段混合液中的 TP迅速提高,在厌氧阶段末达到了 10.5 mg/L。在曝气阶段的前 3 h内,聚磷菌过量吸磷使水中 TP迅速下降,之后下降较为缓慢,由于沉淀、排水排泥阶段水中溶解氧仍较高,没有出现磷再次释放的现象。TP的去除效果很好,这主要是因为所有的污泥都经历了缺氧—厌氧—好氧全过程,厌氧释磷充分,好氧过量吸磷完全,改善了除磷效果。

图3 TP随运行时间的变化曲线

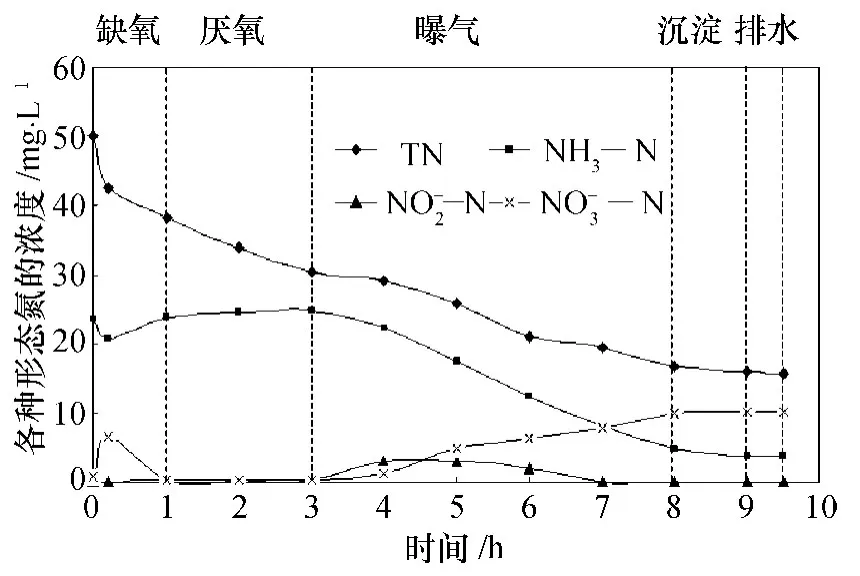

2.1.3 氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮及总氮随时间变化曲线

试验中各类氮的浓度变化如图4所示。从图中曲线可以看出,缺氧阶段混合液中硝酸氮在反硝化菌的作用下生成氮气从反应器中去除,厌氧阶段硝酸氮和亚硝酸氮基本没有变化;氨氮在缺氧段和厌氧段略有上升,可能是因为有机物酸化水解的结果,好氧阶段氨氮转化为亚硝酸,亚硝酸转化为硝酸氮。从图4中可以看出亚硝酸氮有一个积累最高值,然后又下降,该现象是水中的 COD、氨氮未完全去除而供氧量不满足需求时,亚硝酸氮来不及转化为硝酸氮所产生的。在整个运行周期,TN持续下降。分析其原因主要有:①生物膜上栖息着大量繁殖速率低、世代时间长的硝化菌;②缺氧段过量储存脱氮,由于微生物细胞具有很好的吸附和储存含碳氮有机物的功能,这些碳氮已超出生长需要;更多的储存物质存在于细胞外即生物膜中,并通过微生物代谢作用为细胞所利用;③好氧段同步硝化与反硝化现象(S imultaneous Nitrification and De-nitrification,简称SND),SND反应主要发生在好氧生物膜层和兼性生物膜层分界区内,反硝化的有机碳源主要为在厌氧段过量储存的有机碳源。

图4 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮及总氮随时间的变化曲线

2.2 悬浮载体 SBR工艺抗冲击负荷试验

悬浮载体 SBR工艺采用间歇进水、间歇排水的运行方式可在一定程度上起到均衡水质的作用,而且反应器在局部上看是属于完全混合式,理论上该工艺具有较强的抗冲击负荷能力。为了研究冲击负荷对系统处理效果的影响,将进水的 CODCr的浓度从150—400 mg/L提高到 820—1080mg/L以上,污泥负荷率提高至 0.881—1.015kgCODCr/kg MLSS·d。

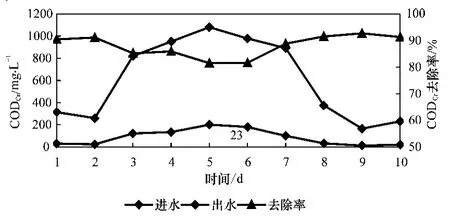

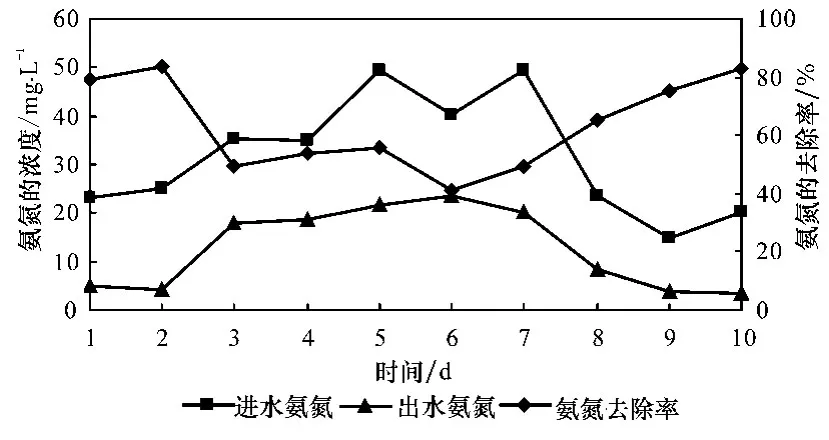

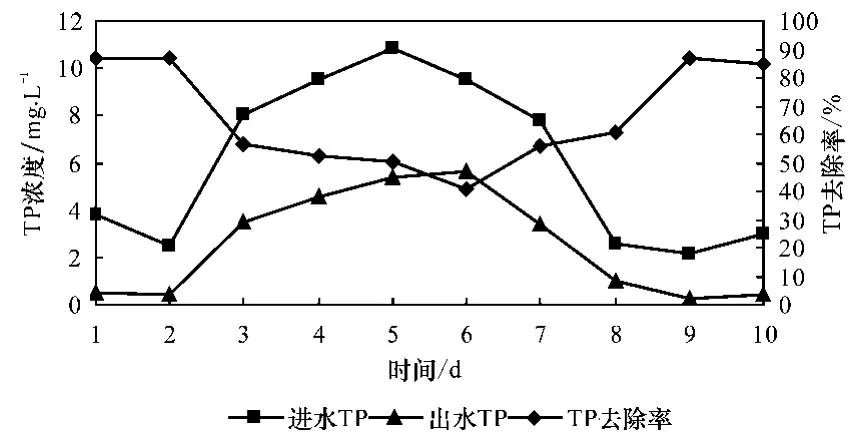

图5、图6及图7分别为整个冲击负荷试验期间悬浮载体 SBR工艺的 CODCr、NH3—N和 TP进、出水浓度及其去除率关系曲线,第 1 d,2 d为正常运行的负荷,第 3d,4d,5d,6d,7 d为冲击负荷,第 8 d,9 d,10d恢复为正常运行时的负荷。

图5 冲击负荷对悬浮载体 SBR工艺去除 CODCr的影响

图6 冲击负荷对悬浮载体 SBR工艺去除氨氮效果的影响

图7 冲击负荷对悬浮载体 SBR工艺去除 TP效果的影响

在冲击负荷下,CODCr的去除率有所降低,但仍然能达到 85%以上,并且污泥负荷恢复正常以后,CODCr的去除率能迅速上升到 90%以上,说明悬浮载体 SBR工艺对由于进水 CODCr浓度变化而引起的冲击负荷有着很强的抵抗能力。这是由该工艺本身所具有的特点所决定的:①SBR反应器间歇进水、排水,在空间上流态是完全混合的,对瞬时高浓度有很好的稀释缓冲作用;②载体上的生物膜为固着生长,遭受冲击负荷时,内层的生物膜因有外层膜的缓冲,受到的冲击小,恢复也快;③膜法微生物种类多、活性好、生物链长使其抗冲击能力与传统 SBR工艺相比有所提高。

氨氮的去除率降低较多,最低降至 40%,且污泥负荷恢复正常以后,去除率上升缓慢,这是因为冲击负荷下,较高的 CODCr使异养菌占优势,抑制了繁殖速率低、世代时间长的硝化菌的生长;并且由SND产生的脱氮率随碳 /氮比的增加而增加,而过高的负荷将使生物膜变厚,从而影响 SND的效果,导致氨氮的去除效率大幅下降。

TP去除率的下降幅度也较大,从正常情况下的85%左右下降到 50%左右。在高进水 CODCr浓度下,好氧性异养菌对氧的竞争非常激烈,而聚磷菌在厌氧条件下充分释磷后,在好氧条件下由于氧的供应不足而不能充分地过量吸磷,从而引起磷去除率的下降。

3 结论

采用悬浮载体 SBR工艺处理生活污水,正常负荷运行时,出水 CODCr稳定在 12—32 mg/L,去除率保持在 90%以上。脱氮除磷效果较好,出水氨氮和总磷分别稳定在 2.3—4.2 mg/L和 0.22—0.49 mg/L,出水 CODCr、NH3—N及 TP均达到城镇污水处理厂污染物排放标准中一级A标准要求。

悬浮载体 S BR工艺抗冲击负荷能力强,在进水CODCr提高 5倍的情况下,其去除率仍保持在 85%以上;冲击负荷对脱氮除磷效果影响较大,氨氮和总磷的去除率均由正常情况下的 85%左右下降至 50%左右。

[1] Andreottola G.Upgrading of a s mall wastewater treatment plant in a cold climate region using a moving bed bio-film reactor(MBBR)system[J].Water Science Technology,2001,41(1):177-185.

[2] 张景丽,幸福堂.移动床生物膜工艺特点、研究现状及发展[J].工业安全与环保,2003,29(4):13-15.

[3] 张永丽,许唯临,刘钟文,等.多孔悬浮填料SBR工艺和传统 SBR工艺的对比研究 [J].四川大学学报 (工程科学版),2007,39(2):69-74.

[4] 李锋,向阳,周增炎.MBBR法处理桃浦工业废水的中试研究 [J].给水排水,2001,27(4):47-49.

[5] 夏四清,高廷耀,周增炎.多级悬浮载体填料生物反应器处理石化废水[J].中国给水排水,2002,18(1):9-12.

Research on treatment of domestic sewage by suspended-carrier SBR process

LI Fu-rong1,DONG You2,SONG Jue-rong2

(1.School of Chemical and Environmental Engineering,Wuhan Polytechnic University,Wuhan 430023,China;2.Sino-Steel Wuhan Safety and Environmental Protection Research Institute,Wuhan 430081,China)

Experiments of normal load and high impact load on domestic sewage treatment by suspended-carrier SBR process were conducted comparatively.The results indicated that:in the normal load experiment,effluent CODCrwas 12—32 mg/L and its removal rate kept over 90%.NH3-N and TP in the effluent were stable at 2.3—4.2 mg/L and 0.22—0.49 mg/L respectively.All these parameters met 1-levelA standard of GB18918-2002.High impact load had great effecton removing nitrogen and phosphorus.Both the removal rate of NH3-N and that of TP dropped from about 85%to 50%.

suspended-carrier;bio-fi lm;SBR;domestic sewage

X 703

A

1009-4881(2010)01-0038-04

10.3969/j.issn.1009-4881.2010.01.011

2009-07-06.

李芙蓉 (1973-),女,讲师,E-mail:lfr_0826@163.com.