曙光

2009-12-30王光明

王光明

摘要:曙光一雷家地区特殊储层发育,紧邻陈家、盘山两大生油洼陷,是形成特殊储层油气藏的有利场所。通过对该区特殊储层的形成、分布、油气成藏条件的分析研究,认为古地形、古地貌以及古构造运动控制该区元古界古潜山、古近系火山岩、白云岩、角砾岩等多套特殊储层的形成与分布;不整合面、断层面、沙四、沙三段砂岩以及元古界内幕层状地层为油气向特殊储集层中运移提供多样化的输导路径。其研究成果为该区特殊储层的油气藏勘探提供了方向。

关键词:白云岩;角砾岩;玄武岩;特殊储层;储层分布;成藏条件;曙光—雷家地区

中图分类号:TEl22.2;TEl22.3文献标识码:A

引言

曙光一雷家地区位于辽河坳陷西部凹陷中部,南起杜古2井,北到高2井,西起西部凸起,东到盘山一陈家洼陷带,面积约400km2。该区是西部凹陷特殊储层发育最多的地区,发现有元古界古潜山、古近系火山岩、白云岩、角砾岩4种特殊储层的油气藏类型,占该区总探明石油地质储量的62.2%,占该区累计产石油总量的68.2%。因此,开展该区特殊储层油气藏的研究具有重要的意义。

1特殊储层的形成与分布特征

1.1区域构造背景

该区前中生代地层为一套稳定的海相地层。元古代吕梁运动之后,发生了一次持续时间很长的海浸,该区接受了一套以碳酸盐为主的中上元古界海相沉积。古生代加里东运动使华北克拉通整体上升成陆,海水退出全区,造成该区缺失古生界。中生代早期,印支运动使本区上升隆起,遭受强烈的剥蚀,没有接收三叠系沉积;中生代晚期的燕山运动是本区构造演化重大转折时期,从以平缓的升降运动为主,转变为以拉张断块运动为主的新时期,断裂、火山活动活跃,构造线方向也由近东西向转为北东向。进入新生代,该区经历了拱张、裂陷、拗陷3个大的阶段,沉积了古近系、新近系、第四系3套面貌不同的构造层。在这样的构造背景下,发育了多套特殊的储层。

1.2元古界古潜山储层的形成与分布特征

该区古潜山主要为中上元古界地层,中生代早期印支期,受印度板块向欧亚板块俯冲的影响,元古界地层受到南北向挤压应力的作用,形成一系列近北西向褶皱,并且褶皱的轴向为近北西向(以往认为该区褶皱的轴向为北东向)。同时发育的一系列近东西向断层,在这些褶皱的背斜核部,张应力发育,易遭受风化剥蚀,最终形成背斜成谷,向斜成山的构造格局,区域上由南向北依次发育锦古、欢古、齐古、杜古和曙古古潜山,古潜山的岩性由南向北逐渐变新,岩性也有混合花岗岩、石英岩、逐渐过渡到碳酸盐岩。中生代晚期燕山期,受太平洋板块向欧亚板块俯冲的影响,该区进入新生代盆地的演化时期,西部洼陷东侧的台安大洼断层活动强烈,受其作用,发育一系列近北东向断层,北东向断层进一步切割早期的近东西向断层,改造古基底古潜山,将该区古潜山切割成现今的高、中、低3个古潜山带。

元古界古潜山储层由石英砂岩、碳酸盐岩和侵入岩组成,其中石英砂岩、碳酸盐岩是最主要的储集岩。本区石英砂岩分布广泛,原生孔隙不发育,仅有少量经改造的粒间孔和杂基间微孔。次生孔隙发育不均匀,主要是多种类型的溶蚀孔隙和胶结物或充填物的晶间微孔。碳酸盐岩基本未见原生孔隙,次生溶蚀孔隙发育。

2.3古近系特殊储层的形成与分布特征

古近纪早期,西部洼陷构造演化的拱张期,在陈家洼陷和台安洼陷的过渡部位,地幔物质上涌,岩浆分布规律主要沿断层呈裂隙式喷出;同时,受古地形控制沿曙古17—曙古92井—线以及曙古150—曙古97—曙74—线展布,并向四周高部位减薄。

该套玄武岩的原生孔隙大部分被充填,有效孔隙主要为裂缝。岩体顶部气孔较发育,且受风化淋滤和构造裂缝的影响,储集性能得到明显改善,孔隙度较发育,可成为优质的火成岩储层。

裂陷期早期,即沙四期,台安大洼断层在牛心坨段构造活动强烈,在该区活动相对平缓,且当时气候干旱炎热,水体深度浅(0~3 m),平静,周边水系不发育,碎屑物质注入湖盆较少。分析该区岩石组成矿物有方解石、白云石、胶磷石、黄铁矿、铁白云石和有机质等,前3种矿物组分的形成条件要求pH值在7.2~8.5之间,说明该区的沉积环境为弱还原一还原环境,水性质为弱碱性至碱性。易在该区的湖湾和水下古隆起部位发育碳酸盐岩沉积。岩性空间展布特征分析,从沉积边界到沉积中心,粒屑灰岩、白云质灰岩和灰质白云岩、泥灰岩和泥质白云岩依次展布;从岩性颗粒特征和厚度分布特征上看,从沉积边界到沉积中心,碳酸盐岩颗粒从粗到细,厚度由薄变厚。建立该区碳酸盐岩沉积模式:粒屑灰岩发育于的近岸水下隆起的周围,白云质灰岩和灰质白云岩发育于滨浅湖的斜坡区域,泥质白云岩和泥灰岩发育于半深湖的沉积中心附近,沉积条带沿沉积中心的长轴方向呈北东一南西带状展布(图1)。

陈家洼陷东部,由于台安大洼断层活动剧烈,且断层倾角大,在该区形成陡坡,中央凸起的母源物质顺陡坡滑塌入湖,并沿台安一大洼断层发生短距离的搬运,碎屑物质未经长距离分选磨圆,因此该区沙四段发育含母源成分高的角砾岩沉积(图2)。

据岩心观察,沙四段碳酸盐岩宏观裂缝中层内缝、穿层缝最发育,纵横向分布比较稳定,并且层内缝被穿层缝贯通。

微观孔隙结构较复杂,包括微裂缝、晶间孔、晶间溶蚀孔等;构造裂缝发育,早期该区遭受区域性水平拉伸,产生一系列NE向张性裂缝,晚期随着台安大洼断层活动中心逐渐向南迁移,在高升隆起与中央凸起两刚性体地质体之间产生相对的挤压应力作用,致使该区碳酸岩产生一系列近Ew向张性裂缝,不同方向的裂缝交织在一起,为该区油气提供了良好的储积空间。沙四段角砾岩非均质性强,孔隙主要有原生孔隙和次生孔隙,原生孔隙包括岩石中颗粒支撑的粒间孔隙和基质中的微孔隙,以粒间孔隙为主;次生孔隙是成岩作用产生的孔隙,包括溶蚀孔隙和构造运动形成的裂缝。

3特殊储层油气成藏条件分析

3.1充足的油源条件

西部凹陷发育沙四段、沙三段、沙一二段及东营组4套烃源岩。研究区内形成了盘山、陈家两大生油洼陷,为曙光一雷家地区油气藏的形成提供了丰富的油源基础。

沙四上段烃源岩有机质丰度高,类型好。有机碳含量一般在2%~3%,洼陷中心部位高达4%~5%;有机质类型主要为I型和Ⅱ型;生烃中心生烃强度可达1000×104t/km2以上。

沙三段烃源岩分布广,是一套富含有机质的暗色泥岩。有机碳含量一般在2%左右,洼陷中心部位高达3%以上;有机质类型主要为Ⅱ。型,其次为I型和Ⅱ型。

3.2类型多样的输导路径

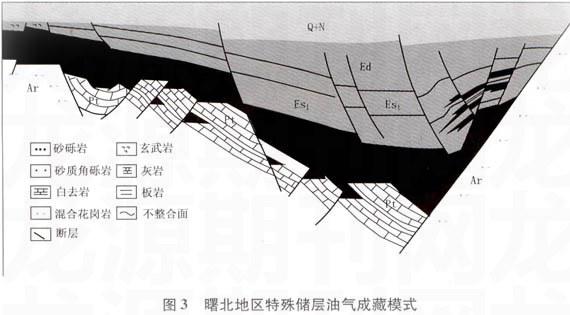

该区特殊储层油气藏的供油方式各不相同(图3)。靠近生油洼陷的玄武岩油气藏以区域性

不整合面和断层为油气运移途径;沙四段角砾岩和白云岩油气藏本身就处于生油洼陷中,在上覆地层的压力下,烃源岩中排出的油气,既可侧向进入储层,亦可直接向下注入储层,形成自生自储型油气藏。

新生古储是该区元古界古潜山油气藏的重要供油方式。油气运移路径研究认为,本区古潜山成藏主要有以下4种运移路径:

(1)古潜山顶面的不整合面是重要的侧向运移路径。尤其是古近系沙四段与房身泡组火山岩之间的区域不整合面,裂缝发育,是油气长距离侧向运移的重要通道。

(2)古潜山直接与上覆生油层接触,局部缺失火山岩构成“天窗”,形成油气垂向下运移良好的通道。

(3)古潜山不与上覆生油层接触,沙三段、沙四段的烃源岩排出的烃类不能直接运移至古潜山储层中,但北东向正断层把玄武岩层错断开,使古潜山储层与烃源岩直接接触(中、低古潜山带),形成供油窗口。

(4)沙三、沙四以及成层元古界古潜山地层内幕的输导层,也能将油气运移至高部位的古潜山圈闭成藏。其中地层倾向对油气运移具有控制作用。同时,古潜山内幕板岩隔层的存在,使古潜山油气藏纵向分布成层性成为可能,为该区古潜山油藏之下找油藏的勘探思路提供依据。

3.3区域性盖层的存在

盖层是形成油气藏不可或缺的因素,该区沙四、沙三段的暗色泥岩即是优质的生油岩,也是该区相对稳定的区域性盖层,其中沙三段泥岩厚度最大可超过400m,大面积的区域被厚度超过100m的泥岩所覆盖。阻止了油气向浅层运移,也是该区油气藏主要形成在下部较老地层的主要原因。

4特殊储层油气藏分布规律

通过对该区特殊储层分布特征与油气成藏条件的研究,认为元古界古潜山岩性分布具有分带性,元古界古潜山油气藏为新生古储型油气藏,目前在中、低古潜山带都已发现油气藏,而对于高古潜山带,研究认为来自盘山、陈家生油洼陷的油气沿不整合面、断面、以及元古界古潜山、沙三、沙四段内幕的输导层运移至高古潜山带圈闭聚集成藏,沙三、沙四段地层边界控制着高古潜山带油气运移的范围。古近系房身泡组的火山岩在断层附近构造裂缝发育,为油气富集提供有效的空间,该区火山岩油气藏主要沿断裂发育区分布。沙四段碳酸盐岩油气藏的分布受构造高部位和古地貌双重控制,古地貌控制岩性分布,构造高部位控制油气的指向区,陈家洼陷西侧由洼陷边部向沉降中心一次发育粒屑灰岩油气藏、白云质灰岩或灰质白云岩油气藏,沿洼陷长轴向分布。沙四段角砾岩直接被暗色泥岩所包裹,形成自生自储型油气藏,沿台安一大洼断层呈北东向展布。

5结论

(1)本次研究实现了“三项突破”:一是实现了西部凹陷火山岩油气藏勘探的突破;二是实现了在负向构造内特殊储层岩性油气藏勘探的突破;三是实现了西部凸起油气勘探的突破。

(2)曙光一雷家地区是西部凹陷特殊储层发育最多的地区,是目前乃至今后勘探的重要目标区,不断深化对该区特殊储层油气藏的研究和认识,积累总结勘探工作的新经验,对于指导下步勘探工作具有非常重要的意义。

致谢:本文得到了中油辽河油田公司勘探开发研究院陈振岩总地质师的指导与帮助,谨表诚挚感谢!

参考文献:

[1]王燮培,等,石油勘探构造分析[M],武汉:中国地质大学出版社,1990:1—19.

[2]徐开礼,朱志澄,构造地质学[M],北京:地质出版社,1989:63—98.

[3]赵澄林,朱筱敏,沉积岩石学[M],第3版,北京:石油工业出版社,2001:325—390.

[4]胡见义,等,中国陆相石油地质理论基础[M],北京:石油工业出版社,1991:235—310.

[5]金之钧,张一伟,等,油气成藏机理与分布规律[M],北京:石油工业出版社,2003:357~360.

[6]龚再升,杨甲明,油气成藏动力学及油气运移模型[M],中国海上油气(地质),1999,13(4):235~239.

[7]曾溅辉,王捷,等,油气运移机理及物理模拟[M],北京:石油工业出版社,2002:126~185.