战略的制度观

2009-12-29孙黎任兵

中欧商业评论 2009年1期

当全球化进入3.0时代,中国企业可以用全球战略的全新思维参与竞技,彭维刚教授提出的战略制度观,关注全球化视野下的制度约束、差异和优势,与传统的战略产业观、资源观相整合,为中国企业创设了一个更富远见的空间。

当边远的云南思茅(现改名为普洱市)的农民专门聘请一名中专生,监测美国芝加哥期货交易所的咖啡行情信息,从而决定自己种植的咖啡以什么样的价格出售时,这个世界会发生什么样的变化?

1492年,哥伦布启航驶向印度群岛,《纽约时报》的专栏作家托马斯,弗里德曼将其称为1.0版全球化时代的开始,一直延续到1800年结束;全球化2.0版则是从1800年工业化开始到2000年网络泡沫破裂为止;新千年开始,弗里德曼称之为3.0版全球化时代,这一时代的标志就是“世界是平的”。在他看来,新的参赛者、在新的场地上、开发横向协作的新程序和习惯做法,是在21世纪早期形成全球经济和政治格局最重要的力量。

思茅企业家的困惑

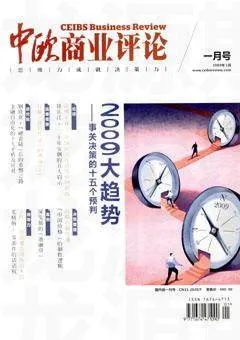

第三代全球化(全球化 3.0)将极大地改变世界的竞争格局。麦肯锡的研究表明,电子、纺织等产品已基本实现了全球化的生产与分工(图1)。偏远的云南思茅,这个中国最穷的地区之一,由于参与了全球化的分工,如今也面临着如何制定国际化战略的问题。

雀巢公司最早注意到,思茅虽然贫瘠,却出产优质的咖啡,正是在雀巢的积极倡导下,思茅地区开始大面积种植咖啡。随着当地种植咖啡品质的提高,雀巢的咖啡收购价连年看涨,如今已经完全与国际价格接轨。然而,在这样一个时代,如果一位从事咖啡种植的思茅企业家想了解该如何与雀巢、麦克斯威尔等国际咖啡巨头合作,并与哥伦比亚、巴西的咖啡企业竞争时,他却困惑于很难在商学院里找到一本能满足需要的教科书。

在全球战略领域,美国得克萨斯A&M大学教授迈克尔·希特等编写的《战略管理:竞争与全球化》最为著名和流行,然而,全书洋洋洒洒十三章,真正谈论全球化对战略的影响的,只有第八章“国际化战略”。2005年在中国翻译出版的GeorRe S.Yip所著《全球企业战略(第2版)》,其整体立场还是为跨国公司的战略服务,中国等新兴经济国家的中小企业根本无法借鉴他们的战略。

在这种情形下,美国达拉斯得克萨斯大学管理学院全球战略首席教授彭维刚的新著《全球企业战略》甫一出版,便受到教育界的热烈欢迎。因为,在全球化3.0时代,很难说还存在全球一致的市场与全球统一的产品。彭维刚的《全球企业战略》则以问题为导向,以战略管理领域四个最基本的问题为根本:

◆ 为什么企业会有所差异?

◆ 企业的行为是怎样的?

◆ 哪些因素决定了企业的经营范围?

◆ 什么决定了企业国际竞争的成败?

这样的分析框架,使我们能够更好地理解联想为什么要收购IBM的PC部门、TCL收购法国汤姆逊有何得失,从而建立深入思考全球战略的“定势”,找到中国本土企业参与全球竞争的入门秘笈。

云南思茅的企业家如果用传统的战略产业观来分析自己的战略,可能要吃大亏。因为迈克尔·波特“五力模型”中一个重要假设就是产业力量已经均衡,与战略相关的五种力量分析全建立在相对静止的均衡上,然而,中国咖啡市场增长迅速,思茅的企业家处于各种力量的“混沌”状态,根本无法确定未来最大核心客户的面貌,何谈与之博弈?

同样,思茅企业家也无法应用战略的资源观,因为初生之物,其形也丑,很难确定其资源稟赋。如果照搬沿海出口企业在低价竞争中增长规模、增长能力的路径,可能也要铩羽而归。

在思茅,有一位名叫杨顺的企业家,为了绕过雀巢的低价收购,他准备直接出口咖啡。1999年,杨顺向国际咖啡巨头发出的宣传单(也可以视为中国咖啡的第一个广告)上,将英文的小粒种咖啡翻译成sinail-scaled coffee。其实,小粒种咖啡英文有个专有名词arabica。看看语言差异就明白,制度“鸿沟”是如何制约战略的了。对于杨顺来说,“语言制度”的鸿沟尚未迈过,遑论引入国际咖啡生豆的分级标准,从而对思茅的咖啡生豆进行精选分级,结束中国咖啡不分级别、低价出售的历史。

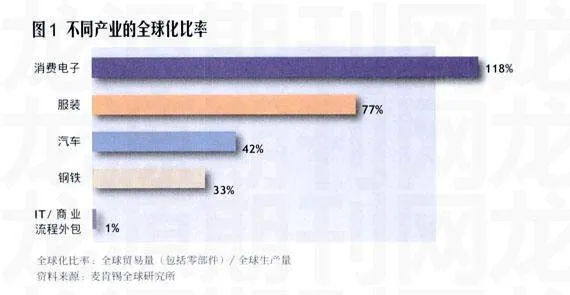

图2是战略制度观的一个最简洁的综合框架。

战略制度观如何改写传统观点

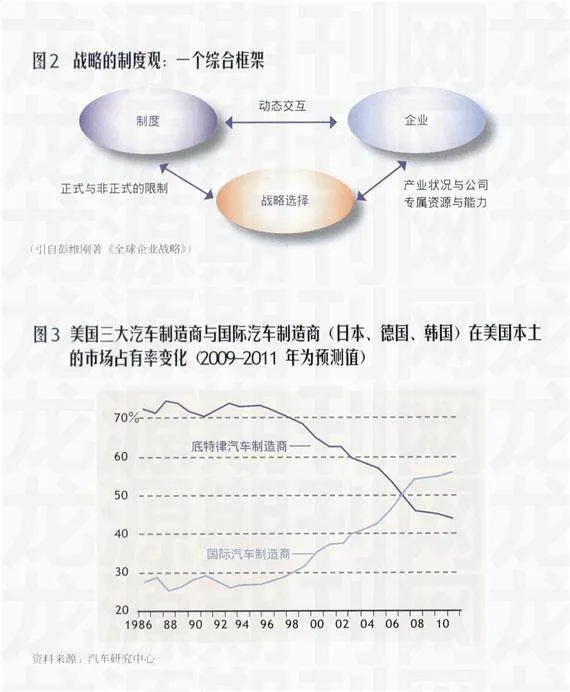

战略受制于制度 传统的战略理论也重视企业与环境的互动关系,但主要关心环境提供资源的丰富度、变化的剧烈程度,而战略的制度观则将制度视为战略选择的核心。为什么以通用、福特和克莱斯勒为代表的底特律汽车制造商亏损累累,无法与丰田、大众竞争?最大的原因就是,这些公司背负着沉重的退休工人负担;而且在现有美国工会法的限制下,每小时要为生产线上的工人支付29美元的工资:

战略的产业观、资源观与制度观

彭维刚教授的《全球企业战略》提出了全球战略的新范式,意在整合战略管理研究领域中最流行、最著名的两个理论流派:

其一是战略产业观,以迈克尔,波特在20世纪80年代提出的产业竞争理论为基础,认为一个产业的竞争状态(利润潜力)取决于5种基本力量新入者的威胁、客户的讨价还价权力、供应者的讨价还价权力、替代产品或替代服务的威胁以及该产业现存企业之间的竞争。因此,企业战略的中心任务就是找准定位,通过差别化战略避免不利竞争力量的伤害。

其二是战略的资源观。这一流派可以回溯到彭罗斯1959年发表的《企业成长理论》;1984年,伯格·沃纳菲尔特继承了这一理论,发表了经典性论文《企业资源基础论》;20世纪90年代,普拉哈拉德和哈默尔提出核心竞争力理论更是把这一流派发扬光大;《全球战略》则主要以巴尼提出的VRIO框架作为资源成为竞争优势来源的分析框架:资源是有价值的(Valuable)、稀缺的(Rare)、难以模仿的(Inimitable)以及组织化的(Organization)。

彭维刚教授提出的战略制度观,与战略的产业观和资源观共同构成了分析战略管理的三大支柱。他认为,企业的全球战略受制度、文化、伦理的深刻影响。例如,韩国、香港、台湾等国家或地区的企业为什么会比西方成熟国际企业更倾向于多元化(很多是非相关产业的混合一体化)?这可以用制度的演化来解释。

战略的制度观得到许多战略学者的呼应。瑞典卡尔玛大学的汉斯·简森(Hans Jansson)教授在2007年出版了《新兴国家市场的国际企业战略:制度的网络方法》一书,与彭维刚教授殊途同归。简森分析了跨国公司在东欧和亚洲等新兴市场国家的战略,从跨国公司、市场和社会制度三维互动的角度,解释跨国公司内部的网络关系和外部产品/服务市场各方的关系,揭示了战略如何与经济制度相匹配,从而在新兴国家市场建立可持续的竞争优势。

在中国,企业的战略往往更需要根据经济改革和制度变迁而不断演化。企业决策依赖于制度在时间维度上的关键变化,如国家宏观政策演进、抓大放小结构调整、加入WTO、外贸退税政策的变化等,聪明的战略家无疑都是成功把握时间维度上的每一个制度差异并利用了机会。而一代一代的不同创业者的成功故事也反映出制度对经济发展的重要作用。当中国企业拓展国际市场时,更需要战略观的宽广视野。

而欧洲、日本和韩国等汽车公司在美国投资的工厂没有工会,退休人员很少,每小时仅支付工人14美元的工资。遍布全国的经销商网络既是底特律的优势,也是它的劣势。通用汽车在美国有7000家经销商,而丰田仅1500家,本田仅1000家。在底特律许多品牌发霉的今天,三大汽车制造商却很难调整经销商网络,因为1956年美国国会通过“经销商出庭日法案”,规定车商不得无故中止经销商的销售权。

日本厂商的节油汽车广受欢迎。有趣的是,在欧洲的通用和福特同样能出产大量的节油汽车,在美国本土却无能为力。这是因为,欧洲比美国有更严格的排放法规和安全标准,而美国的环保政策被石油公司“绑架”,布什政府至今未参与东京排放协议,甚至否决了加利福尼亚洲提出到2012年新车二氧化碳排放减少23%、2016年减少30%的州政策。布什的能源政策使得三大汽车制造商在美国本土大量生产高利润、高排放的SUV,如今却极难向低排放的小型车转型。所有这些制度,使底特律三大汽车制造商选择了错误的战略,濒临破产边缘。

在中国,企业往往利用非正式制度中的“潜规则”,行走在制度边缘,这种“野蛮生长”的方式在正式制度缺失的情况下,可以说是大胆创新、敢为人先。但随着国家正式制度的逐步完善,中国企业应该向日本厂商学习,在真正创新的企业竞争力上下功夫,才能克服劳动力成本上升、劳动规章制度逐步严格的制度环境。黄光裕创建的国美集团以价格为利器,成为家电零售连锁业的领袖,但他利用行贿绕开国家《外商投资商业领域管理办法》,在香港借壳上市、涉嫌洗钱、违规贷款,深陷自己亲手编织的资本迷宫当中,长期在非正式制度中游走,最终害了自己,同样,中国大批乳品企业在添加三聚氰胺的非正式制度的“潛规则”中,丧失社会良知,也造成巨大的教训。制度(包括正式与非正式的)能幸运地造就一个企业,也可以无情地摧毀一个企业。

从价值链到制度价值体系 按“战略的产业观”分析,厂商在价值链中占有一定位置:上游的供应商提供输入,居中的厂商提供附加价值,再交给下游的顾客。从这样的角度来看,策略就是“企业在特定价值链进行正确定位的艺术”,所衍生出的策略思考即是——确认正确的事业、正确的产品、正确的附加价值活动。以这样的分析方法,中国制造企业有着低工资、低成本的竞爭优势,在产业链上最好的定位当然就是充当全球产业链底端的代工商,为跨国企业利用品牌优势榨取全球利润提供原材料。

然而,思茅的企业家完全可以跳出窠臼。在“战略的产业观”分析下,咖啡能以好价钱卖给雀巢、麦克斯威尔等国际巨头就已经很不错了。然而通过资源与制度的分析,思茅的企业家可以利用思茅出产独特口感咖啡这一资源唯一性,通过成员角色与关系的重塑,以新的角色、新的协同关系,创造出新的价值,从而实现“价值链到制度价值体系”的转变。

例如,思茅的咖啡企业德宏后谷公司过去一直给世界五大咖啡巨头(雀巢、麦克斯威尔、美国卡夫食品、德国纽曼和丹麦的伊卡姆)供应原料,但最近却削减了对“老朋友”雀巢咖啡的原料供应,目的是为了把更多原料拿来发展自有品牌的深加工。德宏后谷公司重新构造了自己的价值体系,在2008年10月,成功实现与全球焙炒咖啡巨头星巴克的战略协议,后谷咖啡进入星巴克的连锁店。从制度角度看,中国的咖啡流行文化止于“上岛咖啡”的商务空间,“名典咖啡与茶”的休闲气氛,伹真正品味咖啡的文化(或“非正式制度”)远未养成,进入星巴克有利于培养云南咖啡对国人的高端吸引力。

关注对外投资的制度距离 邓宁“国际生产折中理论”中的内部化理论,解释了跨国公司对外直接投资的动机与决定因素,却无法解釋为什么很多发展中国家的企业在没有自身所有权优势来内部化的情况下,依然大量从事跨国并购和跨国合资行为的现象。战略的制度观则发现,这些企业的此种战略倾向,与国家的赶超政策将企业做大做强的制度压力有关。我们一项对中国企业国际化的研究表明,市场经济发达、法律环境较为成熟、融资便利省份的企业,在国际化时具备更高的战略优势。

在全球化背景下,从事全球经营战略还必须关注制度距离的作用。制度距离是指两个国家间基于管制层面、规范层面和认知层面的制度的异同程度。当企业决定进入国外市场或从事对外直接投资吋,一定要平衡好制度距离以及自身能力的关系。自身能力不够的企业一定不能进入制度距离大的海外市场。很多公司实施跨国战略遭遇失败,很大程度上是因为没有充分分析制度距离约束下的自身能力的局限。比如,中国海洋石油公司竞买美国Unocal公司失败,海尔在购买美国公司Maytag时遭遇失败,以及华为并购3Com遭到美国国会否决的例子,都不同程度地说明了制度对企业战略成败的重要作用。

我们的一项中国企业对外直接投资模式选择的研究发现,当中国企业与投资地的制度距离越远,外向型投资越倾向于合资而非并购。当企业具备了较高的国际经验后,即使面临较远的制度距离,也会倾向于选择并购而非合资的进入模式。可见,从战略的制度观出发,企业可以更好地把握战略的可行性。

克服“外来者劣势” 在全球战略中,企业面对的最大挑战就是“外来者劣势”,也就是外来企业在东道国普遍经历的“水土不服症”。例如,日本在20世纪80年代对美国企业进行了大量投资与购并,一度引起极大的政治争议。日本企业通过并购,一度占有美国加利福尼亚州10%以上的银行企业。哥伦比亚法学院柯蒂斯,米尔豪普特(Curtis J.Milhaupt)教授发现,日本在美国投资的企业通常面对大量的劳资诉讼,还经常被指控歧视非日本人和女性,包括性骚扰。日本企业每败诉一次,至少会造成2000万美元的赔偿和法律费用。同时,与加拿大、英国或德国企业相比,美国人更不愿意在日本企业工作。可以说,当年日本企业面对的困境,就是今日联想、TCL等中国企业的困惑。

为了减少这些制度冲突,除了利用国家层面军事同盟的筹码(日本支付美国在日军事基地的费用),日本还采取了一项重要的策略——私人层面的外交手段,相继成立了许多旨在促进美日商业人士交流的组织,如美日经济关系顾问委员会和日美经济委员会。民间还成立许多论坛,让商业人士、地方、州及中央政府官员相互交换意见与信息。同时,日本在美国的海外分公司积极参与当地活动,通过参与社区事务、向社区慈善机构捐款等方式努力融入当地社会。最终,美国公众接受了日本产品、品牌和企业,这也使得丰田、本田等日本汽车制造商在美国中东部各州顺利建设了8个生产基地。它们得到了各州议会的支持,这些州的工会法让日本厂商不必像底特律三大制造商那样组织工会,从而在劳动成本上反倒比本土厂商更有竞争优势,2007年,丰田制造一辆车的劳动力成本比底特律三大厂商低260美元。同时,这些外来的汽车制造商还获得了10亿美元以上的州政府补贴。韩国厂商也开始向日本学习,起亚汽车2009年将在美国佐治亚州投资10亿美元建厂,而前不久,通用刚在该州关闭了一家工厂。日本车商其兴实施,美国企业其上甚忽,皆在于对制度的适应与利用。

不同制度下的公司治理和代理问题 全球战略的制度观还提出其他一些新观点,例如在公司治理领域,该观点提出,对比西方成熟企业“管理层一董事会一股东”的治理结构主要围绕“委托人一代理人”之间的冲突而产生,而发展中国家的治理结构却常常基于“委托人一委托人”之间的冲突。这一发现可以解释,为什么中国有那么多控股股东大量占用上市公司资金与资源的现象。这种利益输送的“隧道效应”不是个別现象,而是与不完善的规則支柱、价值支柱、信任关系等系统直接关联的。

*****

思茅出产全球最好的咖啡,能否产生全球最好的企业家呢?弗里德曼在《世界是平坦的》中的建议是“小公司应有大手笔”。换句话说,在全球化3.0时代,小企业也可以利用新技术“来达到更远、更快、更宽、更深的目标”。在全球战略的制度观指引下,中国有远见的企业家可以从创业开始就策划走向全球的战略。制度的战略观推动我们关注全球化视野下的制度约束、制度差异和制度优势的力量,从而与传统的战略观相整合,例如产业中定位、调配和杠杆资源、组织各种联盟力量、建立治理的力量等,为企业创设一个更富远见的空间。

10年后,在里约热内卢的上岛咖啡,客人要求点一种名为“SiMao(思茅)”的咖啡,不要奇