国外循环经济的发展经验及对中国的启示

2009-12-29赵保安

中国市场 2009年13期

[摘要]循环经济是人类社会发展的必然。20世纪90年代以来,发达国家就把发展循环经济作为实施可持续发展战略的重要途径和实现方式,并取得了成功的实践。中国对发展循环经济相对是滞后的,这与我国环境与资源恶化及短缺状况极不相称。但党和政府对发展循环经济高度重视,面对我国在发展循环经济方面存在的问题,我们更应借鉴和吸取发达国家的成功经验,把循环经济放到建设资源节约型、环境友好型社会的框架下来推进,在现阶段重点解决节能降耗、推进清洁生产、开展资源综合利用、发展环保产业和开展循环经济试点。脚踏实地、因地制宜、有条不紊地将循环经济引向深入。

[关键词]循环经济;经验;启示

[中图分类号]F019[文献标识码]A[文章编号]1005-6432(2009)13-0092-04

1 国外循环经济发展的主要经验

1.1制定强制性法律法规作保证,立法过程循序渐进

发达国家法律具有充分的严肃性,是各种法规得以产生效果的前提。从国外的实践来看,发展循环经济首先必须由立法机构和政府制定一系列强制性的法律和政策规则,规范企业和消费者的市场行为。发达国家循环经济立法几乎都是由废弃物处理处置法开始,在所有的国家中,当推德国和日本的循环经济法律制度最具代表性。

德国在立法方面先在有关具体领域实施循环经济思想,然后建立系统整体的循环经济法规。早在1972年就制定了《废弃物处理法》,但当时强调废弃物排放后的末端处理。1986年对其进行了修订并改称为《废弃物限制处理法》,发展为从“怎样处理废弃物”提高到“怎样避免废弃物的产生”,强调避免废弃物产生和循环利用废弃物。1996年10月,颁布施行《物质闭路循环与废物管理法》,这一法令被认为是德国发展循环经济的重要标志,真正将废弃物的处理提高到循环经济的高度上。该法律的主要宗旨是:促进循环经济发展,保证垃圾得到最大限度的再利用。

在《物质闭路循环与废物管理法》的框架下,德国还根据各个行业的不同情况,制定了促进各行业垃圾再利用的法规,使饮料、废铁、矿渣、废旧车辆、废1日电子商品等都变废为宝。生产者责任延伸制度是《物质闭路循环与废物管理法》的中心,也是德国循环经济的基础。其特点就是要求生产者在设计、制造、利用和处理中考虑到产品的环境因素。将生产者应负担的环境责任延伸到其产品的整个生命周期,特别是产品消费后的回收处理和再利用环节,是减少生产过程以及整个产品生命周期内的环境影响的一种综合产品环境保护政策。自废弃物循环利用法律颁布实施以后,德累斯顿市的固体垃圾总量持续下降,1995年98万吨,2003年降低到29万吨,其中25.7万吨得到回收再利用,填埋的只有3.3万吨。

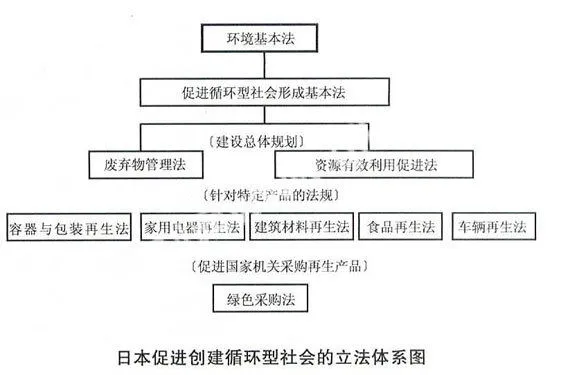

日本是发达国家中循环经济立法最全面的国家,具有较为完善的循环型社会法律保障体系。日本将2000年命名为“循环型社会建设元年”,这一年日本国会通过了有关促进形成循环型社会的6项法案,形成了包含3个层面的法律法规体系,是迄今为止世界上最成系统的循环经济法规体系,见下图。《促进循环型社会形成基本法》作为整个循环型经济社会法律体系的基础层,为资源循环型社会的创建提供了基本的法律框架,并指导了其他与资源回收利用相关的法律法规,具有宪法性质。该法还明确规定了国家、地方政府和企业的任务与责任。在《促进循环型社会形成基本法》的原则指导下,各配套法发挥在各自领域的作用,构筑恰当的社会物质循环。《容器与包装再生法》和《家用电器再生法》两部法实施以来,近37家回收利用企业都取得了很好的效益。仅PET瓶的回收就达到了2万吨,回收率达30%以上。从2000年纸容器包装回收以来,纸品的总回收量达3万吨,回收率达60%以上。

“冰冻三尺,非一日之寒。”德国和日本的循环经济立法都经历了一个相对较长的自下而上的发展过程。二者都从固体废物法开始,然后扩展演变。两者的不同之处在于:德国先在有关具体领域实施循环经济思想,然后建立系统整体的循环经济法规;而日本是先有总体性的再生利用法,然后向具体领域进行推进。

其他西方发达国家如美国、法国、丹麦、比利时和奥地利等国,尽管没有颁布以循环经济或循环型社会命名的法律法规,但都在相关法规中程度不同地引入循环经济思想和原则。丹麦政府推进环境保护和促进循环经济的举措中突出立法的重要性,以立法的方式,规定企业废弃物排放标准和排放数量,超标超量排放将受到严厉处罚;法律规定产品及其包装在设计时就必须考虑易于回收,法律规定地方政府应对所有废弃物负责等。2002年,丹麦64%的废弃物得以回收利用,26%焚烧产生能源,只有9%的废弃物最终填埋处理,还有少量进行特殊处理和暂时存储。

立法先行,凭借法律来促进和规范资源利用率提高和循环型社会的形成成为发达国家的共识和群体行动。因此,立法体系要完整、法规政策要相互配套、执法监督机制健全有效成为循环经济健康发展的保障。

1.2确立明确的目标,实施计划详尽

德国确立了国家级的减物质化目标,见下表。在能源和二氧化碳减排方面,在兼顾环保与能源安全的前提下,德国政府先后出台了《可再生能源法》、《生物能源法规》、《10万个太阳能屋顶计划》等一系列有关环保和节能的法规和计划。为了密切配合法律的实施,德国政府还制定了《可再生能源市场化促进方案》、《家庭使用可再生能源补贴计划》等多项细则,力争使可再生能源成为民众使用的主要能源。

日本设定的目标更为明确,推进体系更为系统。配合《促进循环型社会形成基本法》,日本制定了《循环型社会形成推进基本计划》,具体目标是:在2000--2010年,物质流量(原材料流量)目标为①资源生产率到2010年约为39万日元/吨,比2000年提高40%(资源生产率=GDP/天然资源等的投入量:表示怎样用最少的资源获得最大财富的值)。②物质循环利用率2010年约为14%,比2000年提高40%。③物质最终处理量到2010年约为2800万吨,与2000年相比减少一半。具体的措施目标是每人每天的垃圾排放量减少20%,循环型社会的相关商业市场和雇用规模扩大一倍等。日本还在全国范围内建立了以废物循环为特征的24个生态城镇。提出了“从某种产业的废弃物为别的产业所利用,地区整体的废弃物排放为零”的生态城镇建设构想。

1.3政府及时颁布配套政策,调控手段措施齐全

在促进循环经济发展时,经济政策是法律体系的重要补充手段。基于市场的经济手段越来越受到环境政策制定者的青睐,除了引人生产者责任延伸和消费者付费两大基本制度的同时,排污权交易、排污收费、押金返还制度、生态税、资源税等政策工具都发挥了重要作用,各种政策手段综合配套,共同促进形成发展循环经济的激励和约束机制。应有的主要政策包括:

1.3.1政府奖励和补偿金政策

如美国设立了“总统绿色化学挑战奖”,支持化工界降低资源消耗、防治污染的有实用价值的新工艺新方法的研发。日本则建立了针对居民的资源回收奖励制度,还针对生态城镇项目建立了补偿金制度。

1.3.2税收优惠政策

对使用循环再生资源或生产再生资源产品的企业实施税收减免优惠政策。日本对废塑料制品类再生处理设备在使用年度内,除普通退税外,还按价格的14%进行特别退税;对废纸脱墨、玻璃碎片夹杂物去除、空瓶洗净、铝再生制造等设备实行3年的固定资产税退还。

1.3.3收费政策

主要有①废旧物资商品化收费。日本规定废弃者应该支付与废旧家电收集、再商品化等有关的费用。②垃圾收费。美国200多个城市实行倾倒垃圾收费政策;美欧国家对饮料瓶罐采取垃圾处理预交费制,预交金部分用于回收处理,部分用于新技术研究。③污水治理费。如德国居民水费中含污水治理费;市镇政府必须向州政府缴纳污水治理费;污水治理没达到要求的企业要承担巨额罚款。

1.3.4税收政策

①征收新材料税。促使少用原生材料、多进行再循环。②征收生态税。如德国除风能、太阳能等可再生能源外,汽油、电能要征收生态税,间接产品也不例外。③征收填埋和焚烧税。主要针对将垃圾直接运往倾倒场的公司或企业。如在丹麦,对垃圾填埋征收每吨50欧元垃圾填埋税,对垃圾焚烧征收每吨44欧元焚烧税。对回收利用的垃圾和危险垃圾不征税。设立这个税种可促使减量化,对再生利用途径显示出吸引力。

1.4依靠技术创新,强调系统效率升级

日本在《促进循环型社会形成基本法》中强调科学技术的振兴,应致力于开发资源循环利用及处理技术及其相关的环境影响评价技术。2001年日本在综合科学技术会议上通过了《分领域促进战略》,选择了零垃圾型、资源循环型技术研究作为环境领域今后5年内应该重点努力研究的方向之一。日本有关研究机构和大学,围绕着循环经济的主题,进行了大量具体的研究工作和技术开发,这些研究成果都必将推动日本的循环型社会的发展。

1.5责任界定明晰,政府示范,多方参与

从国外发展循环经济的成功经验中可以看到,政府在建立循环经济战略的任务上担负着不可推卸的责任,具有重要作用。政府通过环境教育,倡导绿色消费,扩大了民众对循环经济的认可和支持。在日本,政府不断充实其环境宣传手段,通过电视、广播、报纸、杂志等各种媒体进行宣传活动,同时还在互联网上开设绿色购物网(GPN)、绿色消费者全国网为消费者提供商品的环境信息。政府带头使用环保产品对民众消费观念的更新起着重要的示范作用。从2001年4月开始,根据《绿色采购法》,日本政府各机关在购买商品如纸张、文具用品、汽车时,都要购买减少环境负荷的环境友好型产品,这一行动已经在日本产生了较少环境负荷的效果。

没有家庭民众的广泛参与,发展循环经济和建设循环型社会的努力是不可能取得成功的。国外家庭和民众的广泛参与和积极投入主要有①参与垃圾分类与回收。各个家庭将垃圾分类遗弃后,有专门部门回收循环利用。诸多发达国家都对垃圾采取了分类处理方式,这一措施的有效实施在很大程度上得益于民众的自觉维护和支持。②购买绿色产品。民众改变“高消费、高浪费、高污染”的传统消费模式,实施绿色消费,购买绿色产品,有利于循环经济在社会范围的推广。在购买商品时,消费者除质量和价格外还会考虑环境因素(如商品所用材料是否会污染环境);会选购无添加剂的食品;自带购物袋以减少白色污染;购买包装简单或没有包装的产品,以尽量减少垃圾的产生。消费者购买绿色产品是推动循环经济发展的根本动力。

在发展循环经济中,中介组织是连接政府、企业和公众之间的桥梁和纽带,在信息咨询、技术培训和指导等方面都发挥其不容忽视的作用。这些组织使废弃物的回收和排放逐步走上规范有序的轨道,使政府的循环经济政策更好地得以贯彻实施,使市民、企业、政府形成一体,通过沟通信息、调剂余缺,推动了垃圾减量运动的发展。

2 我国循环经济的发展过程

中国循环经济发展可以分为以下三个阶段:

第一阶段:1980年以前——不自觉的阶段。20世纪80年代以前尽管世界上还没有系统地提出循环经济的概念,但实际生产中已经具有循环经济的萌芽。例如,当时也有“三废”的利用。像高炉煤气作为生产和生活用能,化工企业的相关产业链体系,废钢铁等金属的回收利用等。但当时发展循环经济是不自觉的,主要是经济上有明显效益的废旧资源回收和循环利用。

第二阶段:1990--2002年——在环境压力下对循环经济理论认识的深化阶段——生态经济阶段。进入90年代,随着经济增长带来的环境问题日益突出,中国政府和居民的环境意识开始觉醒,环境保护界开始反思,如果按照过去先污染后治理的环境保护道路,中国的污染问题无法得到根治,因为污染增长过快。因此,治理环境污染开始由末端治理向源头治理转变,清洁生产和减少消耗成为环境保护部门关注的重要问题。这一阶段,强调以生态规律指导经济活动,发展经济生态系统成为解决环境问题的重要手段。例如,生态省、生态市县试点建设等。在这一阶段,循环利用资源和节约利用资源主要是作为减少污染排放、解决生态环境问题的手段。

第三阶段:2003年起进入到循环经济理论和实践推进阶段。2003年1月1日,世界上第一部以清洁生产命名的法规《清洁生产促进法》正式生效,这是我国可持续发展历程中的一个重要的里程碑。这一阶段,政府的主要任务是发动经济增长,扩大内需,抑制通货紧缩,增加就业。经过几年发动,到2003年,经济增长速度突破了在7%~8%的徘徊状态,达到了9.3%。这标志着经过5年的持续准备和发动,中国经济重新进入了加速增长轨道,进入了新一轮高增长周期。

但是,由于中国经济未来一个时期的基本特征是加快城市化与消费升级相结合,无论是投资需求,还是消费需求,都将以重化工产业为基础,因此,更快速的增长不仅加大了污染的排放,而且加大了资源的消耗,这使得中国人均资源拥有量低的弱势得到快速而充分地暴露。资源的短缺与环境制约一样将会成为制约经济持续增长的重要瓶颈。节约利用资源、提高资源利用效率,不再仅仅是环境保护的需要,而是涉及国家经济安全和可持续发展的核心问题之一。因此,以节约利用资源、循环利用资源、提高资源利用效率、将废弃物进行资源化再生利用为外在表现形式的循环经济模式,就成为解决资源短缺和环境污染两大难题的主要出路。中国经济未来发展面临的资源、环境与人口三大制约中的两大难题将会通过发展循环经济得到解决。

3 国外循环经济发展的经验对我国的启示

3.1发展循环经济需要强有力的法律依据作保障

在推进循环经济过程中,必须加快制定与促进循环经济发展相关的法律、法规保障体系,通过法律、法规对循环经济加以规范,做到有法可依、有章可循。要特别借鉴日本和德国的经验,制定推进循环经济的基本法律体系,同时制定一些循环经济的单项法规,如:废旧包装容器回收法、废旧家电回收法和废旧汽车回收法等。

3.2推行促进循环经济发展的经济政策,推进制度创新、政策创新

有效的激励政策是循环经济发展的重要推动力。如通过低息、无息以及减免税等政策、资源回收奖励制度等手段对符合循环经济运行原则的行为进行鼓励;加大对排污费的收缴强度和力度;尽快出台清洁生产促进法实施细则,加大清洁生产推行和实施力度等。执法是循环经济法制的关键,开展执法检查,应严格环境管理和监督。在丹麦目前企业对于发展循环经济已经达到了自觉地程度,清洁生产已经成为必需的模式。政府已经不再刻意要求企业减少废弃物排放量,只要求其总量增长速度不超过经济增长速度。税收政策正由关注“清洁生产”转向更注重“末端治理”。这并非政府不再注重清洁生产,而是不需要再由政府去直接要求企业如何做。政府通过在客户端施加政策影响,通过市场需求的倒逼机制迫使企业在选择原材料和进行产品包装设计等“前端”工作时就不得不考虑环保的问题,进行清洁生产。

3.3加快促进循环经济发展的技术开发和技术创新

科学技术是发展循环经济的重要支撑。一方面,努力突破循环经济发展的技术瓶颈制约。重点组织开发有普遍推广意义的资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、延长产业链和相关产业链接技术、“零排放”技术、有毒有害原材料替代技术、回收处理技术以及降低再利用成本的技术等,不断提高单位资源消耗产出水平,尽快使资源消耗从高增长向低增长、再向零增长转化,使污染排放量从正增长向零增长、再向负增长转化,从源头上缓解资源约束矛盾和环境的007075cd1dd0f27540fc1e65d5cddbce22122b30f1b39c1c5e0d5f6be11d1c63巨大压力。另一方面,积极建立循环经济信息系统和技术咨询服务体系,及时向社会发布有关循环经济的技术、管理和政策等方面的信息,开展信息咨询、技术推广、宣传培训等。充分发挥行业协会和行业节能技术服务中心、行业清洁生产中心的作用。开展国际交流与合作,借鉴国外推行循环经济的成功经验。

3.4要用脚踏实地,务实发展的观念来发展我国的循环经济

这是发展循环经济的重要前提。避免好大喜功,更不能只唱不做,进行概念炒作。回头看看发达国家,哪个国家不是从最基本的废弃物处理做起?不要小看“废弃物垃圾经济”,如果我们真的把全国城镇居民每天的垃圾进行分类回收处理,那该有多大的经济、社会、环境效益!中共中央关于制定“十一五”规划的建议以及国务院“关于加快发展循环经济的若干意见”中,把循环经济放到建设资源节约型、环境友好型社会的框架下来推进,在现阶段重点解决节能降耗、推进清洁生产、开展资源综合利用、发展环保产业和开展循环经济试点。中央和国务院的意见符合中国的实际国情,所以在现阶段,我们应该按照这些原则来开展循环经济的实践工作,不断总结经验,因地制宜、有条不紊地将循环经济引向深入。

3.5推进政府绿色采购制度,促进绿色消费

循环经济应包括生产模式和消费模式两方面的改变,政府作为最大的购买团体和循环经济的推动者,应切实推进政府绿色采购制度的贯彻实施,使绿色采购制度进一步法制化、规范化,并扩大其实施的范围,发挥对社会绿色消费的推动和示范作用。同时,应大力培育绿色市场,鼓励和支持各行各业、各种消费群体改变消费意识和消费习惯,提倡反对奢靡浪费、节约一切自然资源的绿色消费观。

3.6加大宣传教育力度,带动广大民众积极参与

循环经济涉及每个公民、每个家庭、每个社区、每个企业、每个地区乃至整个民族。我们已经没有了发达国家工业化时的廉价资源和环境容量,也经不起传统发展方式带来的资源消耗和环境污染,从中华民族的长远发展考虑,为子孙后代的发展着想,我们必须以最小的资源环境代价发展经济,以最小的经济成本保护环境,用发展的思路解决工业、城市化面临的资源环境问题。必须发动社会大众,充分认识环境和资源对可持续发展的严重制约,使全社会充分认识循环经济模式对中国可持续发展的重要性,吸引全体居民积极参与发展循环经济。这是我国循环经济顺利发展的重要基础。

参考文献:

[1]袁光耀,等.可持续发展概论[M].北京:中国环境科学出版社,2001.

[2]齐建国,等.中国循环经济的实践问题[E8/OL].http://www.celcecL 0Ig,2005-03-05.

[3]解振华.关于循环经济发展释疑[EB/OL].http://www.cciced.org,2005—02—20.

[4]齐建国,李涛,李金华,等.中国社会科学院循环经济代表团访问丹麦和德国研究报告[EB/OL].http://www.cciced.org,2005—01—20.

[5]周宏春.循环经济与发展——推进循环经济发展的系统创新.http://www.cciced.org,2005-01-20.

[6]循环经济和清洁生产战略与机制课题组.循环经济和清洁生产战略与机制课题组最终报告简稿[EB/OL].http://www.ccieed.org,2004-01-15.

[7]解振华.关于循环经济理论与政策的几点思考[N].光明日报,2003—11-03.

[8]张扬,等.循环经济概论[M].长沙:湖南人民出版社.20