“玉炉顶”还是“玉帽顶”

2009-12-11赵旻

赵 旻

在传世玉器中有一大批以椭圆形半球状、镂空雕饰为主的器物,通常定名为“玉炉顶”,考古中偶见此类出土物也多习惯性地同样定名。

关于此类器物的功用及定名、时代等问题,明万历年间已有不同观点。刊于万历十九年(1591)的高濂《遵生八笺》中提及炉顶与帽顶同时代并存,但未谈及两者各自的形制及区别。万历时期的举人沈德符《万历野获编》卷二十六则记载:

今又珍玉帽顶,其大有至三寸,高有至四寸者,价比三十年前加十倍,以其可作鼎彝盖上嵌饰也。问之,皆日:‘此宋制。又有云:‘宋人尚未辨此,必唐物也。竟不晓此乃故元时物。元时,除朝、会后,王公贵人具戴大帽,视其顶之花样为等威。尝见有九龙,而一龙正面者,则元主所自御也。当时,俱西域国手所做,至贵者值数千金。本朝还我华装,此物斥不用。无奈为估客所昂,一时竞珍之。且不知典故,其耳食者,从而和之,亦可哂矣。

考古出土的元明“玉顶饰”

为叙述清晰,暂籽此类玉器称为“顶饰”。传世玉器中此类器物众多,各文物收藏单位几乎均有此类藏品,本文仅用就此类玉器的考古出土物以讨论,不涉及传世品。

一、上海青浦区北庙村任明墓,任明生于元世祖至元二十三年(1286),卒于元惠帝至正十一年(1351),曾任赣州路总管府事。此墓出土一件玉顶饰(图一),高4.6厘米,底径3.84.6厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰。

二、浙江省海宁市智标塔地官出土一件玉顶饰(图二),高3.6厘米,底宽3.2厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰。地宫中伴出物有“嘉定通宝”、“至正通宝”大钱,因此将地宫年代定为元末。

三、北京西城区元大都遗址出土1件玉顶饰(图三),高3.5厘米,宽3.7厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰。

四、四川省成都市利民巷元代窖藏,出土玉顶饰3件,均镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰。分别高4.4厘米,宽3,3厘米(图四);高4.2厘米,宽4厘米(图五);高4.5厘米,宽3.1厘米(图六)。

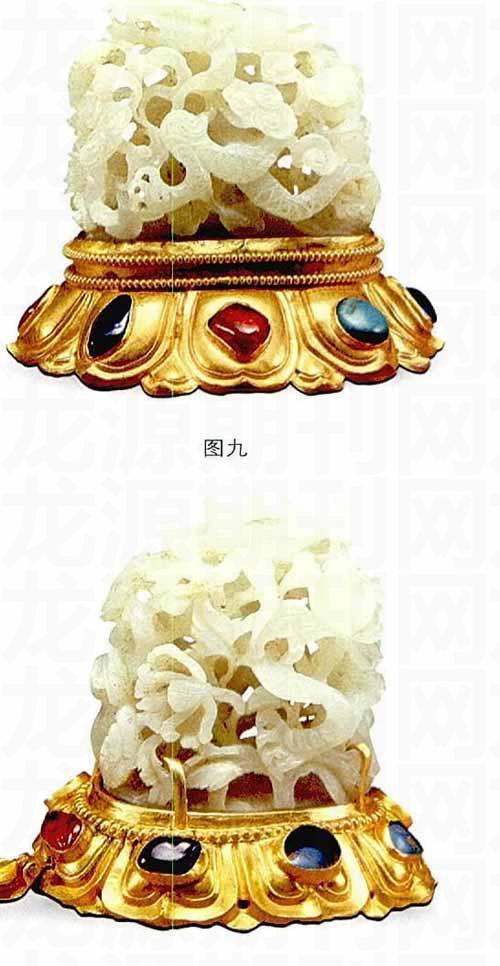

五、吉林省扶余市风华乡班德古城,从该城的出土遗物看,始建辽金时期,至明、清时期仍沿用,是处较大的居住址。曾出土一件玉顶饰(图七),通高6厘米,长5~6厘米,底宽4.8厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰。六、湖北省钟祥市明梁庄王墓,据墓志可知梁庄王明正统六年(1442)薨,王妃景泰二年(1451)薨。此墓出土2件金嵌宝镶玉顶。一件通高6.3厘米,底径5.9~6.6厘米,镂空雕刻云龙纹(图八);另一件通高7厘米,底径7~7.8厘米,镂空雕刻龙穿花纹饰(图九)。

七、上海市松林区西林塔,根据置于天、地宫的砖刻所记和《松林府志》所载可知,西林塔地官建成于明正统十年(1445)、天宫建于正统十三年(1448),铜宝瓶为清道光十年(1830)换置。共出土1件青金石顶饰、10件玉顶饰。

1青金石质,通高2.8厘米,宽2.7厘米,底座长3.9厘米,镂空雕刻鸳鸯、荷莲纹(图十)。

2高4.2厘米,底径3.8厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰(图十一)。

3高3厘米,底径1.7~2.7厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰(图十二)。

4高3.5厘米,底径2.1~3.1厘米,镂空雕刻荷塘、水草、鹭鸶为饰(图十三)。

5高3.1厘米,底径3~4.4厘米,内层为完整的玉核,外层镂空雕琢螭虎灵芝为饰(图十四)。

6高3.5厘米,底径2.5~5厘米,内层为完整的玉核,外层镂空雕琢螭虎灵芝为饰(图十五)。

7高3厘米,底径2~2.9厘米,镂空雕刻柞树林、灵芝、双鹿,即所谓“秋山玉”(图十六)。

8高2.8厘米,底径2.1~3.2厘米,镂空雕刻荷塘、水革、鹭鸶为饰(图十七)。9高2.5厘米,底径2~2.5厘米,镂空雕刻水草、鹭鸶为饰(图十八)。

八、江西省九江市锁江楼塔,明万历十四年(1586年)修建。出土一件玉顶饰(图十九),高4.8厘米,长5.3厘米,宽4.2厘米,内层为完整的玉核,外层镂空雕琢螭虎灵芝为饰。

九、江西省南城县明益宣王墓,益宣王朱翊鈏万历三十一年(1603)薨。该墓出土一件玉顶饰(图二十),高4.2厘米,长5.3厘米,宽3.3厘米,镂空雕刻鸳鸯、荷莲为饰。

十、江西省南昌县明墓出土一件玉顶饰(图二十一),高1.7厘米,长3.8厘米,宽4.2厘米,浮雕蟠龙为饰。

元明玉帽顶的使用情况

元《通制条格》卷九《衣服·服色》记载:

延祐元年十二月,钦奉圣旨节该:喻内外百司大小官吏军民诸色人等,朕临宝御,立志俭勤,思与普天,同臻至治。比年以来,所在士民,靡丽相尚,尊卑混淆,僭礼费财,朕所不取。贵贱有章,益明国制,俭奢中节,可阜民财。命中书省定立服色等第于后:一、蒙古人并不在禁限,及见当怯薛诸色人等亦不在禁限,唯不许服龙风文。龙谓五爪贰角者。……一、庶人除不得服赭黄,唯许服暗花苎丝、丝蚰、绫罗、毛毳,帽笠不许饰用金玉,靴不得裁制花样。首饰许用翠花并金钗、婢各一事,唯耳环用金珠碧句,余并用银。酒器许用银壶瓶、台盏、盂镟,余并禁止。帐幕用纱绢,不得赭黄。车舆黑油、齐头、平顶、阜幔。……一、诸乐艺人等服用,与庶人同。凡承应妆扮之物,不拘上侧。……一、服色等第,上得兼下,下不得僭上。…

可知元代依然延续前代以服色等第“明国制,辨尊卑”的政治制度。

山西省洪洞县广胜寺水神庙明应王殿南壁东侧壁画(图二十二)表现的是一出生动的元杂剧,有“泰定元年四月”(1324)的题记。前排五人为演员,果然“承应妆扮之物不拘上例”;后排五人为乐师,着生活装,也即“与庶人同”的服用,其中三位男性乐师均戴大帽,帽顶半圆钮形饰物均清晰可见。辽宁省凌源县富家屯一号墓墓室东壁的游乐图(图二十三),左部墓主人帽顶饰以桃状红缨,后立侍从和左侧琴师虽帽饰不同,但帽顶均可见与上图相同的半圆钮形饰物。

据上述材料可推断,元代虽帽笠样式不同,但帽笠顶部均有饰物,而帽顶饰的材质则成为辨尊卑的标志之一。根据庶人“帽笠不许饰用金玉”,可知玉帽顶非庶人可用。同样根据《通制条格》“定服色等第”中涉及金玉的有职官(命妇)首饰、器皿、鞍辔,首饰、器皿一品至三品均“许用金玉”,但“鞍辔,一品许饰以金玉,二品、三品饰以金,四品、五品饰以银,六品以下并饰以錀石铜铁”的记载,可推断元代用玉的品级高于用金。《朝鲜李朝实录中的中国史料》前编卷上《甲辰十三年,1364年》:“秋七月丁亥,吴王张

士诚遣周仲瞻来献玉缨、玉顶子,彩段四十匹”,可知元末张士诚送给朝鲜国王的礼物中就有玉帽顶。

《原本老乞大》 (《朝鲜时代汉语教课史丛刊》,汪维辉编,中华书局,2005年),经学者考证“乞大”即“契丹”,应成书于元。《原本老乞大》在描写一个“舍人公子”按四时穿衣服“头上戴的帽子,好水獭毛毡儿、貂皮簷儿,琥珀珠儿西番莲金顶子一这般一个帽子结褁二十锭钞。又有单桃牛尾笠子、玉珠儿羊脂玉顶子一这般笠子通结褁三十锭钞有。又有裁帛暗花芝丝帽儿、云南毡海青帽儿、青毡钵笠儿、又有貂鼠簷儿皮帽,上头都有金顶子,又有红玛瑙珠儿。”凸现帽上的“羊脂玉顶子”,用以说明合人的富贵,同时也证明了玉帽顶的存在。同书在描写高丽商人准备购买贩运回高丽的货物中有“桃尖棕帽儿一百个,琥珀顶子一百副”,正是由于服色等第的禁限,这一百副琥珀顶子才进入了这张反映大宗庶民用品货物清单,同样可作为庶人“帽笠不许饰用金玉”的佐证。

经学者考证成书于14世纪中叶的《朴通事》保留了丰富的元代社会生活信息。“午门外前看操马去来。夜来两个含人操马,一个合人打扮的,……江西十分上等真结综帽儿上,缀着上等玲珑羊脂玉顶儿,又是个鹚口翎儿。……又有一个合人打扮的,……八瓣儿铺翠真言字妆金大帽上,指头来大紫鸦忽顶儿,傍边插孔雀翎儿。……”(《朴通事谚解》卷上,朝鲜·佚名,朝鲜京城帝国大学法文学部影印《葵章阁丛书》本,1933年)。此段文献非常珍贵,不仅明确写明两位贵胄子弟戴的大帽、棕帽均有玉或宝石帽顶,而且在帽顶侧旁均插有翎羽为饰,特别是其中一人的帽顶居然就是“上等玲珑羊脂玉顶儿”,不仅是玉质帽顶,而且还是镂空雕饰的。

与此条文献相互印证的则是旧存故宫南薰殿历代帝王像中的N元代帝王像册页,其中的元成宗、元文宗像(图二十四、图二十五)所带帽顶制式与上述文献描述无异。

《明史-舆服志》洪武时期定制文武官常服云:

札部言近奢侈越制。诏申禁之,仍参酌汉、唐之制,颁行遵守。凡职官,一品、=品用杂色文绮、绫罗、彩绣,帽顶、帽珠用玉;三品至五品用杂色文绮、绫罗,帽顶用金,帽珠除玉外,随所用;六品至九品用杂色文绮、绫罗,帽顶用银,帽珠玛瑙、水晶、香木。

同篇洪武六年定制:

庶人帽,不得用顶,帽珠止许水晶、香木。上述两条文献说明了以下史实:首先,由元入明服饰恢复汉唐之制,但元代帽笠顶部使用顶饰装饰的制度得以延续,并且与前代相同,玉质帽顶的等级依然高于金质。其次,相对元代对蒙古人服饰等第几无禁限不同,明代仅一品官员以上方许用玉帽顶,同时禁止庶人用帽顶。

明梁庄王墓共出土4件金镶宝石(图二十六一二十九)、2件金镶玉石帽顶,其形制与现藏中国国家博物馆的《明宪宗元宵行乐图》(图三十)、《明宪宗调禽图》(图三十一)中明宪宗所戴帽上帽顶完全一致,可知在此时玉质帽顶依然还是实用物。

明杜堇《九歌图》自题:“明癸巳中秋念即一日隗台陆谨写于娄文山云泉山房”,依杜堇生平,考此图当作于明成化九年(1473)。虽是白描,但人-物刻画细致生动。其中以三位手执枪戟的将士表现“国殇”(图三十二),三人均戴大帽,帽顶形制宛若梁庄王墓出土物,由此推知明成化时期人们仍旧熟知帽顶形制和使用方法。《明史·舆服志》载:“(正德)十三年,(上)车驾还京,传旨,俾迎候者用曳撤、大帽、鸾带”,即御旨要百官迎驾时戴“大帽”,可见此时大帽仍在使用,作为辨品级的各质帽顶应同样在使用。

据《明史·舆服志》记载:(嘉靖)七年既定燕居法服之制,阁臣张璁因言:“品官燕居之服未有明制,诡异之徒,竞为奇服以乱典章。乞更法古玄端,别为简易之制,昭布天下,使贵贱有等。”帝因复制《忠静冠服图》颁礼部,敕谕之曰:“祖宗稽古定制,品宫朝祭之服,各有等差。第常人之情,多谨于明显,怠于幽独。古圣王慎之,制玄端以为燕居之服。比来衣服诡异,上下无辨,民志何由定。朕因酌古玄端之制,更名‘忠静,庶几乎进思尽忠,退思补过焉。朕已著为图说,如式制遣。在京许七品以上官及八品以上翰林院、国子监、行人司,在外许方面官鹰各府堂官、州县正堂、儒学教官服之。武官止都督以上。其余不许滥服。”札部以图说颁布天下,如敕奉行。按忠静冠仿古玄冠,冠匡如制,以乌纱冒之,两山俱列于后。冠顶仍方中微起,三梁各压以金线,边以金缘之。四品以下,去金,缘以浅色丝线。忠静服仿古玄端服,色用深青,以芝丝纱罗为之。三品以上云,四品暇下素,缘以蓝青,前后饰本等花样补子。深衣用玉色。素带,如古大夫之带制,青表绿缘边井里。素履,青绿绦结。白袜。

正是由于嘉靖七年这一纸诏令,使得正德末年还正常使用的大帽逐渐不再使用,帽顶也随之逐渐退出其本身的使用舞台。

是“玉帽顶”而非“玉炉顶”

综上所述,笔者认为,玉顶饰在元代普遍作为玉帽顶使用,特别是在蒙古人中曾广泛使用,因此雕琢的各式玉帽顶数量众多。由元入明,帽笠式样有所改变,玉帽顶仅限于梁庄王、益宣王这样的王公贵戚或一品以上朝官方能使用,庶民只能用帽珠而禁用帽顶,更遑沦是玉帽顶。因此元代遗留下的玉帽顶一部分秘藏或供奉于寺庙佛塔,这就可以合理解释四川利民巷和浙江省海宁市智标塔、上海松林区西林塔、江西省九江市锁江楼塔均有玉帽顶出土,甚至是集中出土;而一部分流散于市的玉帽顶,特别是嘉靖七年“既定燕居法服之制”后,玉帽顶逐渐丧失了原本的实用功能,至万历时期已多“作鼎彝盖上嵌饰”,甚至在万历晚期已经不知其原为何物,因此才出现了“玉炉顶”的称谓。

从上述考古出土玉帽顶的纪年情况可知,其最早出土于元至正十一年(1351)的墓葬,最晚出土于明万历三十一年(1603)的墓葬。有专家认为,传世玉帽顶中如故宫旧藏镂雕山林人物纹帽顶、镂雕神鸟纹帽顶、镂雕春水玉帽顶、镂雕荷鹭神龟纹帽顶,以及出土物如吉林省扶余市风华乡班德古城荷莲鹭鸶玉帽顶、上海市松林区西林塔那件青金石荷莲鸳鸯帽顶为辽金或南宋之物,但至今未在明确为辽金或南宋的墓葬、佛塔天地宫甚至遗址同期地层中出土过玉帽顶,同时代文献中也未提及使用玉帽顶,因此笔者对于判定上述之物为辽金、南宋持保留意见。

既然此类文物在元至明万历时期其制作的目的是帽顶,明代中晚期,一些焚香的香炉由实用器逐渐发展成为珍赏文玩,出于宝惜,为之配置底座和盖便成为风气,在木盖之上加配玉雕捉手以增强其观赏性,时人视那些依制不得使用的玉帽顶弃之可惜,才改作炉盖之钮的。因此在文物定名时,笔者认为当遵其制作初衷,将此类文物定名为“玉帽顶”为宜。