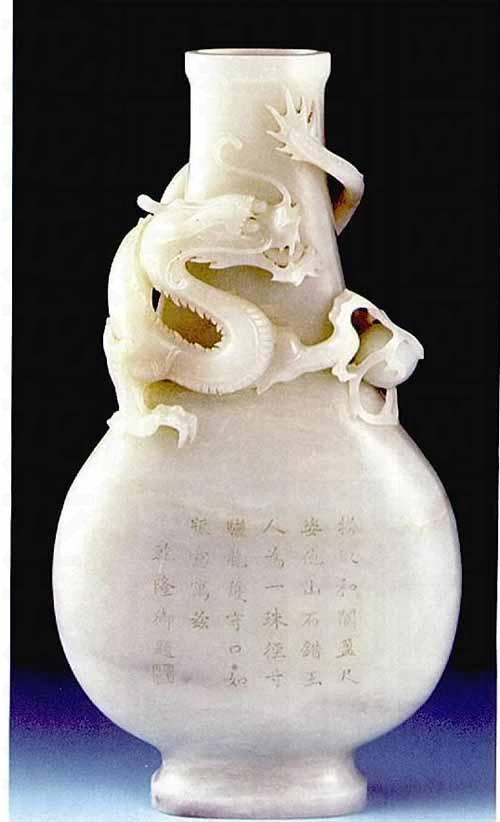

“乾隆工”玉器代表作骊龙护珠白玉壶

2009-12-11严凤亭

严凤亭

乾隆喜爱的骊龙护珠白玉壶

山东省烟台市博物馆收藏的稀世珍品——乾隆骊龙护珠白玉壶,又称乾隆御题白玉瓶,为该馆的镇馆之宝,现为国家一级文物。

该玉壶高34.4厘米;口小径5.2厘米,口大径6.8厘米;腹小径6.8厘米,腹大径18厘米重3.69公斤。扁圆型,修颈,鼓腹,圈足。颈部透雕一攀绕的骊龙,身体蜷曲,灵气十足。龙爪前伸护持玉珠,其形神逼真,流畅舒展,身首鳞爪栩栩如生,精美而传神,与玉壶主体相映成趣,尽显曲尽其妙之效。该玉壶当年深得乾隆皇帝的喜爱,特题七绝诗一首,命宫廷玉工用楷书阴刻于壶腹之上,诗曰:“捞取和阒盈尺姿,他山石错玉人为。一珠径寸骊龙护,守口如瓶意寓兹。”底部刻有楷书款“大清乾隆年制”字样。

该玉壶系选用新疆和田玉精雕而成,用料上乘,玉质白洁,细腻温润。其造型仿古铜器,形状、尺寸、纹样均有所本。整体造型古朴淡远,庄重隽永,匀称和谐,几何性强,渗透了玉器制作者对古文化的理解,尽显清乾隆朝玉雕的高超技艺。作为清中期玉雕精品,其处处透出的高雅气质,使其成为宫廷的重要陈设,实属必然。

该玉壶在仿制过程中,玉工在整体造型与局部纹饰处理上可谓独具匠心:壶腹为凸雕,御题诗饰阴线刻纹,壶颈骊龙施透雕,给人以气质天成,高雅显贵的美感。纵观整个玉壶,其雕琢鲜活细腻,纹饰玲珑剔透,布局疏密有致,加之抛光精致有度,光泽圆润,体现出极高的艺术水平和工艺价值,彰显出玉工精湛的雕艺和娴熟的技法,可谓玉雕一绝。该玉壶虽仿古铜器,但其雕琢特点可用“精细”二字概括,主要表现在以下方面:第一、胎体均匀,厚度适中;第二、表面光滑,线条平直,地子平光,壶腹留有空地;第三、所雕纹饰,方圆合乎规矩;第四、纹饰雕琢得细而利,走势扭曲委婉,棱角很硬,边缘处似有锋芒。同古铜器相比,堪称青出于蓝而胜于蓝,其造型与纹饰、结构繁缛细密。可谓“乾隆212”玉器中的经典之作。

骊龙护珠白玉壶

漫长而曲折的回归历程

该玉壶原藏于北京紫禁城乾清官。1900年,八国联军攻陷北京,为所欲为三天,闯入故宫,在此期间无数珍宝落于外盗之手,其中即有这件稀世珍品乾隆骊龙护珠白玉壶。后来,这件国宝又如何回归的呢?这其中有一段漫长而曲折的回归历程。20世纪初,山东省牟平县人杨鉴堂老先生在黑龙江双城子开了一间“长发福”杂货铺。一天,一沙俄军官背着一个包裹来到店里,拿出一些古玩换酒喝,无意中露出了骊龙护珠白玉壶。杨老先生素爱文物收藏,亦颇有见识,慧眼认出了这件玉壶非同寻常,乃大内珍宝,顿生买下不致流落外邦之意。随即举债买下。事后,杨老先生深知一旦走露风声,后果不堪设想,遂匆匆处理了店中货物,于兵荒马乱中,一路风尘,千里奔波,将玉壶带回故里牟平老家,妥善珍藏。日后不管生计多难,从未起意出手卖掉。时光荏苒,二十多年过去了,杨老先生临终前,再三叮嘱儿子杨景韩:玉壶是宫中之物,当倾力相护,若逢盛世,你定要择机献给公家,切勿高价出手,更不可再落人外邦之手。杨景韩始终牢记父亲遗嘱,倍加呵护珍藏。1929年,胶东军阀张宗昌、刘珍年混战牟平,杨宅被刘军所占,杨氏家人将玉壶藏于隐处。1938年,日寇侵人牟平,一军官风闻杨家有宝,多次威逼利诱,但杨景韩宁舍身家性命,也不露半点实情。

新中国成立后,杨景韩曾几次想将玉壶献给国家,但因种种原因未能如愿。“文革”之初,声势浩大的“破四旧”浪潮席卷全国,杨景韩心系玉壶安危,便请原牟平县侨联代为保存,但当时侨联也自身难保,不敢收藏。无奈之下,他便只身携带玉壶欲到北京面交周恩来总理。到了烟台火车站,大串联的红卫兵挤满了火车,杨景韩自忖难以成行,只好返回牟平。

1972年8月,国家文物部门专家来牟平普查失散民间的文物,已年届八旬的杨景韩先生闻讯,认为时机已到,遂将骊龙护珠自玉壶献出,终偿杨氏父子两代的夙愿。为表彰其护宝有功,人民政府奖励其人民币1000元。该玉壶在北京故宫博物院《关于八国联军在乾清官劫掠的文物清单第九五号档案》中著录为“白玉蟠龙壶”。

“乾隆工”及其特点

清乾隆时期,由于乾隆爱玉和其积极倡导及“清三代”昌明兴盛等因素,玉器制作在乾隆时期达到了历史上的最高水平,后人将那个时期制作玉器的高超手法和技艺称为“乾隆工”。人们之所以称“乾隆52'好,主要是指它的作工细,而这个“细”又没有丝毫的匠气。即“乾隆工”确实细腻,但无任何造作的痕迹,线条流畅,趋于自然。“乾隆工”玉器的作工给人的感觉完全是一种天然、优美、雅静的流畅,细而不俗,剐而不火。比如“乾隆骊龙护珠白玉壶”上骊龙的鳞爪须毛,细细观察就会发现,其作工哪怕是极细微之处都交待得特别清楚,绝无应付与浮躁之弊;线条走向又十分自然,没有一点马虎和牵强。我们评价书画常讲一句话,叫做“没有一点霸气”,“乾隆工”正是如此。观赏“乾隆工”玉器是一种高雅惬意的享受。

“乾隆工”玉器诞生的

时代背景和客观因素

中国玉器制作工艺经数千年的沉积、传承、演变、发展,至清代,不论数量、品种、工艺技巧、纹饰雕刻等均已达到玉器工艺发展的顶峰,而乾隆时期则进入清代玉器制作工艺的鼎盛时期。

其一,打通了和田玉输入中原的渠道,为清廷玉器制作奠定了坚实的玉料来源基础。

新疆和田自古为产玉名地。据考古发掘和实物考证,和田玉从殷商时代起便进入中原,成为达官贵人追崇的珍宝,进入王室贵族的生活中,这标志着中原以和田玉为主流玉材的开始,使其成为中国玉文化的主导材料和价值象征。

在以后漫长的历史进程中,和田玉向中原的输入几度受阻,渠道不畅。乾隆二十年至二十四年(1755.1759年),清廷在解决西北额鲁特蒙古、新疆回部大小和卓木之变两大问题之后,打通了和田玉进入中原的渠道,使大量和田玉进入京都等中原各地,为宫廷玉工雕琢玉器奠定了玉料来源的坚实基础。由于乾隆皇帝和皇室对和田玉的青睐,当时和田玉成为宫廷玉工玉料选择的主流。在清廷御用的和田玉料中,水料的比例较小,而水料中的籽料又是和田玉中的最上品,所谓羊脂玉者,多是这一类。羊脂玉温润细腻,玉色白洁,质如凝脂,自然肌理坚密清朗,纯洁无瑕疵,透明度强,经精心打磨抛光,呈油脂光泽,高洁素雅,在各个玉种中质逾众玉,最负盛名,被称为“群玉之冠”,每每推之为首。

其二,清代是“乾隆52”玉器诞生的摇篮。

清代玉器集古今之大成,其阴刻、阳刻、浮雕、透雕、俏色、描金、镶嵌

无所不备。纹饰线条婉转流畅,变化多姿多彩,外表润滑细腻,工整华丽,光泽柔和;雕琢工艺精湛,造型雍容典雅,乾隆时期更趋向纤细,高超的雕琢技艺为历代之最。

以乾隆时期玉器为例,宫廷造办处所制玉器,造型规整,纹饰华丽,雕琢精湛,件件作品均达到了精美绝伦的水平。玉器的抛光也十分讲究,效果恰到好处,使玉器的光泽明亮、柔和适度、匀细润泽,为以前历朝所远有不及。

清代玉雕仿古器物种类繁多,尤其制作了大量的玉雕仿古彝,其作品造型准确、比例和谐,不失典雅风致。纹饰多变化,一般都比原器物琐细。做出的玉器大气朴实,神态自然逼真。反映了清代玉雕水平的进步和高超。其三,乾隆爱玉成癖及对古代玉器制作和鉴藏的倡导和推动作用。乾隆时期,天下太平,国富民安,玉器制作也进入了清代的鼎盛时期。将中国古代玉器的制作推向了巅峰,玉器题材之广泛、数量之巨大、工艺之高超都是前所未有的。在乾隆爱玉嗜玉的影响下,玉工对过去数千年所有工艺精湛之玉器,无不设法仿制。且乾隆个性嗜玉又甚于宋徽宗,为求精良,甚至不惜一切糜费,故乾隆朝御制之玉器,其精美至极,被称为“乾隆52'玉器,皆在不言之中。乾隆同时又是位对古玉收藏十分热衷的人,也是颇具眼光的古玉鉴赏家。他亲自组织收集古玉,尤其是三代玉器,更是珍爱之极,清官遗存的古玉多数是乾隆时期收集的。每得到一件珍贵玉器,他都题诗吟咏,或表达欣喜之情;或对古人制玉之术表示赞叹;或借物思古,有的还对古玉称谓和用途加以考释。乾隆御题诗中吟咏玉器的诗近800首,由此可见他对古代玉器的珍爱。对收集到的古玉,乾隆亲自进行分类鉴别,定出甲、乙、丙等不同等级,并让宫廷作坊内木雕高手配制精致的木匣、木座、木托。

乾隆对于宫廷玉器的制作极为重视。清代宫廷玉器的制作,主要是由造办处完成的,该处下设玉作,部分宫廷玉器是由造办处玉作在宫中直接琢制。乾隆亲自过问造办处玉作人员的组成、工匠选配及其技术状况。如制作较重要玉器,从画稿、制作木型到加工成器,乾隆都要一一过问、审查,并制定对玉工的奖惩办法。

乾隆爱玉成癖,且精于鉴赏,很快给社会带来一种藏玉爱玉的风气,以至这种风气影响扩展到乾隆朝以后朝野上下几代人。

在以上时代背景和客观因素的影响和作用下,诞生像乾隆骊龙护珠白玉壶这样的“乾隆工”玉器的经典之作,是中国玉器工艺发展的必然结果。