寻找吐谷浑

2009-12-01立山

立 山

若非与一位土族老人的对话,也许至今我都不会对“吐谷浑”这个名字产生兴趣。

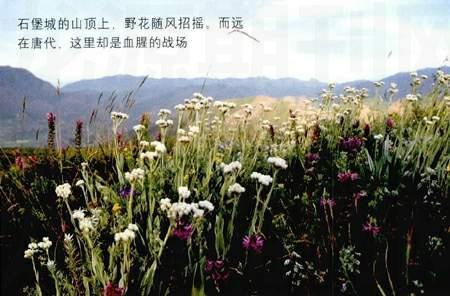

石堡城:山巅上的古战场

从青海省会西宁出发,我一路向西寻找吐谷浑的踪迹。

根据文史资料,出西宁不远,在日月山附近,有一处唐朝军队与吐蕃军队惨烈厮杀过的古战场——石堡城。在吐谷浑的强盛时期,石堡城正在其辖内;而且吐谷浑正是被吐蕃所灭,所以石堡城应当与吐谷浑有着千丝万缕的联系。

但找到这个地方却并非易事。公路两旁到处是青稞和油菜,不远处的山峦,连绵不绝,每座都很相似。每走几百米便停车问路,却始终没人知道石堡城的确切位置,甚至根本不知道有这样一个地方。最后,终于有人告诉我,在日月乡有个名叫莫多吉的村庄,那里有一处古代遗址“哈城”(哈拉库图城)。兴冲冲离开公路,沿一条曲折的土路赶到哈城。细看之下,发现此“哈城”为清代遗迹,与石堡城没有半点瓜葛。

正当我失望之余准备离开的时候,村里一位老人告诉我,这里还有一座古城。“在那个山顶上,是唐朝时候的战场,以前下面还有万人坑。”老人指着不远处的一座山告诉我:“我上去过,上面有很多砖头瓦片。”问及名字,果然是石堡城。

从远处看起来并不起眼的“小山”,其实足有千米之高。这里距湟源三十多公里,紧邻公路。山前是一片开阔的谷地,有一条小河潺潺流过。被我请来做向导的两个少年在前头引路,我紧随其后,在碧绿的青稞和野草丛中一路向上攀援。上山时已是下午四点时分,而山路又极陡峭,多数时候需要手脚并用,所以两个多小时后方才攀上山顶。极目四望,云雾缭绕,村庄星星点点,梯田里的植物黄绿相间,一幅人间胜景的图画。

令人吃惊的是,山顶上竟然到处都是旧时痕迹——残砖碎瓦遍地散落,建筑基址随处可见,是一处废墟无疑。这处遗址虽然连绵较长,约有两千多米,但山头与山头之间的交通路线仅容一人通行,稍有不慎,就有可能失足滑下山去;而每个山头的面积又极小,不过一两个篮球场大小。一条细线串起几个小平台,这种格局不能不让人想到长城,只不过比长城更高更险。历史记载,当年几万唐兵和吐蕃兵在此处恶战,互为攻守,死伤“无算”——区区弹丸之地,死伤竟然无以计数,战斗之惨烈可想而知。

石堡城之所以成为兵家必争之地,与其地理位置的重要性有关。从山顶向西望去,隐约可见日月山口。在古代,这里是历代王朝进入青海和西藏的必经之途,大唐文成公主入吐蕃和亲就从此处路过,至今日月山脚下还建有文成公主庙。立国青海达350之久的吐谷浑,也必然曾在此处苦心经营。

下得山来,已是晚上八点多,星光满天,虫鸣遍野。我在湟源县城住了一夜,窗外就是烤羊肉的摊子。从凄凉的古战场下来,这尘世的味道显得分外诱人。

哈龙沟:展现原始生活的岩画

第二天一早,启程前往刚察。刚察为青海省海北藏族自治州辖县,地处青海湖北岸。

在刚察县吉尔孟乡的广阔草原上,我坐着牧人仁增多吉的摩托车,拿着他的马具,向草原深处驶去,目的地是一个叫做哈龙沟的地方。在那里我看到了吐谷浑时代的岩画,很简单,但颇有意味。

哈龙沟岩画被有关专家确认为羌人或吐谷浑人所刻,但在吉尔孟广阔的草原和山岭间,这样的岩画应该还有很多,仁增多吉带我去看的不过是其中一处。这些岩画反映了一个共同的主题:游牧生活。石头上已经漫漶不清的马匹和牛羊,无声说明着吐谷浑人对草原和游牧生活的热爱。

刚察一带曾经是吐谷浑最为活跃的地区之一,因为距此不远,就是吐谷浑国后期的政治中心伏俟城。此城自吐谷浑夸吕可汗之后,一直是吐谷浑国的首都,其遗址早在1949年以前就被发现,位置在今青海共和县境内铁卜卡古城,东距青海湖七公里。此城虽为首都,是当时控制青海至西域的重要交通枢纽,但由于城里居住的只是王公贵族,所以其规模远不能与内地城镇相比。

离开吉尔孟,途经青海湖的时候,我看到湖边草原上依然放牧着众多的马和牛羊。但这情景与当年吐谷浑时代相比,显然要逊色很多。

作为一个游牧民族,马对吐谷浑的意义,就像草原对于马的意义一样,是一种根基性的存在。吐谷浑将盗马与杀人等同而视,而且处以死罪。如此严苛的刑律在中国古代游牧民族中并不多见。

在这种情况下,吐谷浑“多善马”“出良马”自然是顺理成章的事情。其中最著名的“善马”,被当时人称为“龙种”和“青海骢”,这些马都产自青海湖一带。《北史·吐谷浑传》记载,吐谷浑人把当地的优良种马与波斯母马进行杂交,所生的就是“青海骢”,据说这种马可日行千里。而“龙种”的产生则带有神话色彩:每到冬季,青海湖结冰之后,吐谷浑人就把良种母马送到海心山上,到来年春天,马有孕,所产的马驹即为“龙种”。

这个骑在马背上千里迢迢迁徙而来的民族,在到达青海的初期,过的是一种纯粹的游牧生活。在他们的领地上,即便有原来羌、汉等民族遗留下来的城郭和居室,他们也不愿意去居住,似乎他们与生俱来只适合逐水草而居。但到后来,情况慢慢发生了变化,吐谷浑人开始有了自己的城郭和居室。见于史籍记载的城镇就有西强城、浇河城、曼头城、洪和城、伏俟城、吐谷浑城、树敦城、贺真城等。当然,这些城镇里居住的大都是吐谷浑的王公贵族,广大的人民仍然住在穹庐和房里,过着千百年来的游牧生活。

都兰:“九层妖楼”

从刚察至天峻,再从天峻出发,经315国道,转109国道,便可到达都兰县。一路所见景观虽然颇为雄壮,但也极荒凉。到了都兰,顿时感觉到了绿洲,多了几许生机。

都兰地处青海省柴达木盆地的东南面,隶属于海西藏族蒙古族自治州,这里在古代是羌、吐谷浑和吐蕃等民族的聚居之地,分布着众多的古遗址、古城址和古墓葬。而与吐谷浑有关的墓葬主要集中在察汗乌苏河畔。

在蒙古语中,察汗乌苏意指 “白色的水”,但许多人称之为“热水”,因为这条河的源头是数十个温泉。1982年时,许新国和他的同事就曾渡过察汗乌苏河,穿过山口之后,一眼望见了那座巨大的古墓:高30米,底部基座宽160米,整体呈平面梯形,封土外形像两个叠在一起的“斗”。这座墓葬规模宏大,气势雄伟,在其周围还散布着几十座大小不等的墓葬。第一次见到规模如此之大的墓葬,许新国惊呆了!

经过十几年的发掘和研究,许新国确认这些墓群归属于吐蕃文化,是吐蕃统治下的吐谷浑邦国的遗存。

公元663年,吐蕃攻灭吐谷浑,吐谷浑“故地皆入吐蕃”。但国灭不等于部族的消亡,在《旧唐书》《新唐书》《通典》《资治通鉴》《敦煌吐蕃历史文书》等古籍中,零散记载了灭国后吐谷浑人的活动情况。据文献记载,这部分吐谷浑人虽然被吐蕃人所统治,但仍有自身的建制、自己的可汗和自己活动的特定区域,并以部落为单位,保持着自己民族的组织机构。留在故地的吐谷浑人作为吐蕃的邦国臣民,他们要向吐蕃称臣朝贺、缴纳赋税,还要为吐蕃提供物资、当兵打仗。这些关于吐谷浑人的记载虽然在文献上可寻找到只字片语,但他们的遗迹却前所未见,其准确的活动地域一直是学术界争论的要点。许新国根据都兰的考古发现,推论说:“我们有理由认为,吐蕃统治下的吐谷浑邦国的活动区域主要是在青海柴达木盆地,而其国的政治中心应在都兰县。”

陪同我前往热水古墓群的周安,是都兰县文物公安派出所的工作人员。他已经和这些古墓打了七年交道了。他和三个同事,主要任务就是看守这些古墓,以防盗墓分子盗掘。

我在“九层妖楼”前徘徊了很久,一直想弄明白为什么吐谷浑会把墓地选在这里。从残破不堪的热水墓群看守站门前放眼望去,宽阔、荒凉的谷地上除了一条细小的“热水”,只有无数干黄的骆驼刺紧贴在地面上;河彼岸,是另一片起伏荒凉的山峦,与河此岸的山遥相呼应。

问周安,他说,你站远一些,仔细看看。

我沿着看守站门前的小路走到靠近河边的地方,回头向“九层妖楼”望去。由于拉远了距离,大墓的形状变得有点不太清晰;大墓两侧的无数小型墓冢则完全隐没在山的背景中——无论形状还是色彩,它们看起来都太像了。“难道在这里建墓是因为不容易被发现?”我自言自语。

周安说:“这肯定是其中一个原因,但不是最根本的原因。你再仔细看看,看看大墓和山有什么关系?”于是再定睛看去,只见“九层妖楼”背后的大山犹如一只巨鸟张开了双翅,将整座大墓,甚至热水谷地的上千座坟茔尽拥怀中——“那是一只鸟!”

“是雄鹰!”周安微笑着说。“吐谷浑把墓地建在雄鹰的怀抱中,可以得到它的庇护和保佑;而在民间传说中,雄鹰正是吐谷浑的图腾。”

这个“雄鹰”的形象令我激动不已,但随后却再也高兴不起来——周安指着一个个大小不一的坟冢,告诉我们,哪座已经被盗了,哪座考古发掘过……考古发掘的是极少数,而被盗的却比比皆是;没有发掘的,也“早已被盗墓者盯上很久了”。

1983年以后,许新国领导的考古队,曾在都兰县的吐蕃墓葬中陆续发掘出大量的丝织物,品种包括锦、绫、罗、缂丝等,几乎包括了目前已知的唐代所有的丝织品种,以及中亚粟特人的“波斯锦”,其数量之多、品种之全、图案之美、技艺之精、时间跨度之大,都实属罕见。这些丝织品以及其他大量的出土文物,证明吐谷浑在丝绸之路“青海道”上曾经起过巨大的作用。

吐谷浑人何在?

诺曷钵是吐谷浑第15代王,吐谷浑亡国的命运就落在他的头上,对手是后起于西藏地区的强大政权——吐蕃。公元663年(唐高宗龙朔三年),吐蕃大军顺利攻入吐谷浑境内,在黄河边上击溃了吐谷浑军。吐谷浑政权350年的基业就此烟消云散。

亡国后的吐谷浑作为一个部族,分别归吐蕃和唐朝统治,散居在今青海、甘肃、陕西、宁夏等地。他们顽强地在西部大地上生存了下来,并且最终汇入了民族大融合的洪流之中。

那么,吐谷浑的后裔是否留存到了今天呢?或者说,他们是否融合到了某个民族之中呢?一些学者认为,今日土族与古代的吐谷浑人有着十分密切的历史渊源关系,可以把吐谷浑视为今天土族的祖先、主要的族源,但并不能将土族视为吐谷浑的直接后裔,因为在漫长的历史进程中,吐谷浑人已经与藏、蒙、汉、羌等民族融合到了一起,已经不再是纯粹的吐谷浑人了。

这一观点,在我进行完一系列地点的探访,再次赶到互助县时,已经了然于胸。我也明白了,为什么那位失明老人和自己的孩子观点不同,但却并不争辩。因为他们都是对的,只不过,他们不能使用专业的术语,把这些与“民族融合”联系起来。

当我再次行走在这个全国惟一的土族自治县,眼前所见的事物变得不再那么陌生,它们就像一些隐隐的线索,虽然藏得很深,但只要认真探寻,总会发现其中的奥秘。比如土族妇女独特的民族服装“花袖衫,”极可能在吐谷浑时期已经出现;而她们过去流行的头饰中,有一种被称为“吐浑扭达”,仅看其名称就与吐谷浑关系密切……

在威远乡小庄村,一位村民小心翼翼地让我观赏他供奉的“护法神箭”——一支长约四尺、形如梭标的长箭,被五彩的丝绸裹着。据说,供奉神箭的传统源于吐谷浑王国时期的阿豺可汗,他临死的时候,让自己的儿子们折箭——一支箭一折即断,但一捆箭却坚实难摧。阿豺以此告诫自己的子孙,要“戮力一心”……

历史和文明从未消失,它们像血液一样流淌在民间,维系着所在族群的精神世界。

旅游 资讯

1、互助土族自治县距青海省会西宁市约40公里,从西宁长途汽车站乘中巴可达,15分钟一班,行程需时约1小时30分;也可包车前往,可与司机讲价,100元左右。

2、土族有自己民族的禁忌:切勿将驴肉、狗肉带进土族人家;即便你会几句,也不要在主人家哼唱花儿,或者听花儿,因为花儿是情歌,土族人忌讳在家里唱情歌。

3、互助县城中有纳顿庄园,可以住宿,其中有土族特有民俗“纳顿”表演。当然,想要欣赏到纯正自然的“纳顿”,需要在每年正月间。

4、土族特有的工艺品“盘绣”十分知名,也很精美,在路边的工艺品店购买比较贵,不妨走村串户,会有热情的土族人主动向你推荐。

5、住宿很方便,可在互助县城住宿,各种档次宾馆都有,价格在几十元到150元左右;也可以直接返回西宁住宿。