粤东南的客家符号

2009-12-01杨乃运

杨乃运

不到惠州,感受不到惠州的客家人之多,产生不出客家人反客为主的感慨和联想,在上千年的时间长河中,是什么把来自北方的客家人改塑成既非北方又非南夷,既非独立,也非原版传承文化的大汉族中的一个特殊民系。

学会军声话,走遍天下也不怕

大家围坐在一张桌子旁吃饭,有男有女,有老有少,七八个人,一一问下来,居然多一半是客家人。话题由客家菜到方言,军声这个词开始往外蹦。军声是语言,是一类客家人的方言。这类方言,在惠州,只有惠东的平海镇一带才有,别的地方当然也有,但不是在座的诸位大家能够探讨的。

军声的产生和平海镇上平海古城的建立有关。

从平海镇穿过的时候,我的印象,它属于人气很旺,比较热闹,商业气息浓郁,却不奢华的海边镇,大有古朴之风,镇的核心区域就是平海古城,在这个地方,是先有的平海古城,后有的平海镇,平海镇是依托古城衍生拓展发展起来的。

古城是卫城,军事单位,朱元璋于明洪武十七年(1384年)下旨在全国沿海建卫城59所,平海古城是其一,建的原因是禁海抗倭,直接的导因却是胡惟庸案。杀胡惟庸是朱元璋蓄谋已久的,只需找一个理由,那个理由就是勾结倭寇谋反。建起了卫城,从上到下还要有一套完备的组织机构。平海卫城隶属于碣石卫,驻兵千人,称千户所。在未建城之前,这里只是片海滩,有了海防的城,有了兵丁,人气儿就上来了,尤其是允许官兵带家属以后。允许带家属,算是一项英明决策吧,军心安定下来,城镇也得到了发展。过去荒滩孤城上的将士官兵缺乏信仰的力量,没有思想下的精神支柱支撑,一千条光棍的日子过得很难,带家属体现了上级领导、最高统帅的人性化管理。军属和军需民需使平海城这座军事之城也成了商贸之城。草街、鱼街、米街、猪仔街、灯笼街、打铁街等等以专业行市命名的街道和各地会馆见证了它的繁荣。平海古城建的很怪,像口古钟,钟口朝西钟提朝东,钟城内的街道却是直的,城门东西南北各一座,门内即是十字交叉的街。为什么建成钟形城,不得而知。社会太平、国家兴盛,沿海久久无战事,钟也早早毁了容,城墙大都不见了,只余一小段残墙,可见明砖,记录着世事沧桑,城楼也还是比较完好的,经修整后旧貌依然。城里还有7口古井,布局似银河星座,俗称七星井,应该是有风水上的考虑的。传承下来的特色民俗大都有久远深厚的军事生活背景,如正月十六的摆盆,三月三抢炮头和抢吃炒米茶等。

摆街最早是平海民众慰劳抗击海上倭寇、海盗得胜归来的军队的活动。军队打了胜仗,家家当街摆桌设宴好酒美食尽心摆出,官兵将士随意吃喝,那时的军队也没有三大纪律八项注意,你保了咱百姓平安,咱百姓也对得住你,军为民,民拥军,军民鱼水一家亲,古今同理。美酒美食的拥军慰军活动,是大众自发参与的,没有统一规格统一标准,统一质量要求,攀比和竞争心理发生了作用,你好我比你更好,你丰我比你更丰,战事没了,倭寇、海盗没了,攀比竞技争面子心理平不下来,就逐渐地演化为一种民俗,一年中定下个日子,大家比一回,热闹一回,搞得摆盆至今不衰。

军声是官话,也就是普通话,打官腔就说军声,就说这普通话,但你要是只会听会说现在的普通话,平海的普通话没人给翻译还真听不懂,那种普通话里的成分非常杂,有古汉语,有粤语,有闽南语,有客家话——广义上的北方话。这种分类是学者的分类,当地人剖析说,有白话,客家话、汕头话、学佬话。我问什么是学佬话,学佬话和潮汕话有什么不同(因为他们说过学佬话是潮汕的学佬话)。他们解释,结果是越解释越乱,越解释越不明白,只清楚了两点:广东人到这儿来听不懂,纯北方人到这儿来也听不懂,南北都不懂的,就是军声。学者对这种语言倍感兴趣,说它是语言的活化石,说它是现代汉语通向古代汉语的语言走廊。

操军声语言的古军人后裔,是惠州客家人的一类吧?他们来自四面八方,但主要的来自广义的北方,其中包括蒙古族。元朝的一个将军降明以后留在了这里,建造平海古城,并将三个女儿嫁给了后来的三个姓氏的将士。

围屋——客家的徽章

距惠东县城25千米西枝江畔多祝镇有皇思扬村,这个客家围屋林立的村有一个显著的特点,就是古城堡与民居的结合,它是城堡与民居一体的建筑群,既是居家过日子的地方,又是军事城堡,有点类同于贵阳的青岩古镇。建围屋围堡的时间表明,处于沿海地带的这个村落,至少在清嘉庆年间就是不安定的,村子的整体布局是外墙内堡,它的与众不同之处是:一、城堡村主门朝西,世所罕见;二,不能单纯的视其为村,它也是能攻能防的军事单位,村内古遗存处处体现着崇武尚武的风气。

民军合一的建筑群落,多是屯军或军屯之地,也就是有驻军,而且战争有随时发生的可能性。皇思扬似乎没有驻军的背景,战事倒是随时可能发生,威胁来自海上。

五魁楼又名官厅,建于清乾隆五十五年(1790)砖、石、木结构,四合院布局,三进七开间,四角有角楼,从单体建筑的格局上说和中原文化有着较深的渊源。全村的风俗是崇文尚武的,设有私塾、书斋、学堂,建筑构件的造型设计上也体现出来。村中有孔子堂,孔子堂的左侧设一根长约5米的石柱,左看是一管毛笔,右看是一根长矛,是激励后人勤奋习武学文、文武双全的意思,设立的书室门前左右共18条石柱,是十年寒窗,一举成名的励志标志。

在军事防御功能上体现最明显的是西门,西门有一条古道通过来,到门口时突然转向,转的角度是90度,北向西开的门,正面墙体块石森严,只有两个枪口和一扇圆形了望孔,既坚固而又无隙可乘,易守难攻。

皇思杨村的村中人都不是早期的客家人。

客家人从北向南的迁徙史,千年来大体是五次,第一次大迁徙是东晋“五胡乱华”时期,第二次大迁徙是唐末黄巢举兵起义和五代十国的纷争引起的;第三次是金元入侵,参加抵抗金元之兵的勤王的战争;第四次是清代的“湖广填川”;第五次是太平天国失败导致的。

惠州的客家人,多是随南宋的末代皇帝迁徙过来的吧?金兵入侵,两位皇帝被虏,宋王朝南迁杭州,中原衣冠之族世家故胄,也随皇室渡淮过江,寄居于江浙一带,南宋又亡,只有再举族随皇室辗转迁播,南来岭表了。但在广东居住的客家人成份比较复杂,还有被贬官过来的,还有做生意过来的,也有随军过来的,除世世代代修订家谱且完善保存的能说清自家古往今来是怎么回事儿,大多能上溯几辈就不错了。世事沧桑变化很大,有人明知老祖是某代贵胄还不肯承认呢。

在惠阳,叶氏家族是一个大族,叶挺将军家上溯也仅上溯到在秋长镇周田村的开基之祖叶逢春、叶迪春两兄弟。据说两兄弟是一对货郎,他们从梅州兴宁县沿水路来到这里,弟弟叶迪春在周田村落脚了,他是叶挺将军的嫡系先祖。

叶挺将军的故居不是名门望族的围屋,那是他爷爷所建,父辈兄弟和妹妹都住在那围屋里。围屋开有两个门,都朝着一个方向,两门两天井,只有一进,围屋内有过道,过道两侧是房间,厨房是公共间,厅堂是谈不上的,留个地方供祖宗的牌位也就不错了。这样的围屋是谈不上军事功能的,只是过日子的地方。

惠阳比较典型也比较显赫的围屋也出自叶家,周田村叶氏是大姓,全村人大都姓叶,同一血脉。驱车朝着太阳落下去的地方,行驶15分钟的样子,未出村界,就看到一幢很是气派的围屋,这围屋,最先撞入眼帘的是东阁楼和墙,阁楼像古箭楼,既高,密封性又强,东西只一小窗,其余开口的只能说是枪眼了。

看高高的围墙、高高的阁楼,很是惊异,它有很明显的中原建筑元素,主要体现在阁楼的脊顶和楼的形制上,那是古典的类同于悬山式的双坡大屋顶,此围屋,名碧滟楼,建筑它的人叫叶亚来。此人被称为吉隆坡之父,国际知名人士。

叶亚来从周田村漂洋过海到马来西亚时,还是个穷小子,不是一般的穷,他是作为“猪仔”卖到马拉西亚的,先是做苦工,后来投靠一个堂叔,在他的店里做伙计,堂叔怕他吃不得那里的苦,给了他一百元让他回国,他没回,钱在赌馆里输光了,无颜见亲戚,贩猪贩锡矿砂贩了一阵,后又到一个叫双溪乌戎的地方谋生路,途中巧遇了双溪乌戎“甲必丹”手下的保安队长。甲必单是职称,是当地管理华人事务的领袖,保安队长的职称叫总巡。俩人聊的投机,总巡大人喜欢他,荐他做了副总巡,甲必丹战死,叶亚来被选为“甲必丹”,他没想在那里发展,辞职去了吉隆坡,在吉隆坡第二任甲必丹的手下协助管理行政事务和锡矿厂,吉隆坡那时不过是千人左右的沼泽地,有华人的几间草屋,甲必丹逝世,他临危受命代理执行甲必丹的任务,政绩卓著,1864年被正式册封为甲必丹,成了吉隆坡的最高行政长官。在马来王室的四年内战中,他派兵增援过马来王朝,在吉隆坡失陷后,他领兵光复了吉隆坡,在吉隆坡一片死寂、了无生气,别人劝他离开吉隆坡时他却励精图治将吉隆坡建设成为马拉西亚最大的都会,被誉称为吉隆坡王。清政府大概觉得这是很有脸面的事儿,在国内例授中宪大夫叶茂兰敕赠三代,中宪大夫是四品官,叶茂兰是叶亚来的本名,他光宗耀祖了,碧滟楼是在他死前两年皇帝赐建的。

吉隆坡王在故乡由皇帝赐建的围屋虽然很大,规模和气势是远远比不上离碧滟楼不远的会龙楼的。

碧滟楼是四阁楼围屋,这种围屋是惠州围屋的典型模式,它东西长,南北窄,四角阁楼,前面有一个半月形的水塘,东南西南角对称地立旗夹碑石,那不是插旗杆做装饰用的,那是功业和荣誉的象征。旗夹共十对儿,一边五对,上面有刻字。

碧滟楼内部的总体结构是两进横跨院,面半月塘的东西横墙是屋墙,在北方叫倒座房。开有三座门,正中的门内是个大门廊,门廊和大厅之间是个大天井,地下长方水池,接天井四檐之水,以保肥水不流外人田的那种。大厅高旷,正中对称地各立三根高柱,石柱柱础不是特别讲究,但也有造型,而且三对每对都是一种造型。厅的里屋是高高的神龛。后一进院从正门是进不去的,要从两侧边房连通的小天井院里穿过门进,后进院里,才是人居住的地方。

碧滟楼不觉得特别南方,水塘有实用性,养鱼,养牲口,防火灾用水都用得着,但主要的恐怕是风水上的考虑,进深除了总体上感觉浅之外,总体上和北方大户的格局有相通之处,但森严壁垒的高阁楼和围屋内的私密性让人难以理解。围屋建于光绪年间,作为叶家人全族在这里至少已居住了几百年,无论是防范土著还是防范外寇都用不着搞这么夸张的防御性建筑了,仍这么建只能说是传统习俗,最初客居于此时的安全隐患上的阴影已凝固在建筑传统里。还有一层,那就是大户人家安全上的心理阴影,防御性阁楼围屋是防民寇防民盗的。

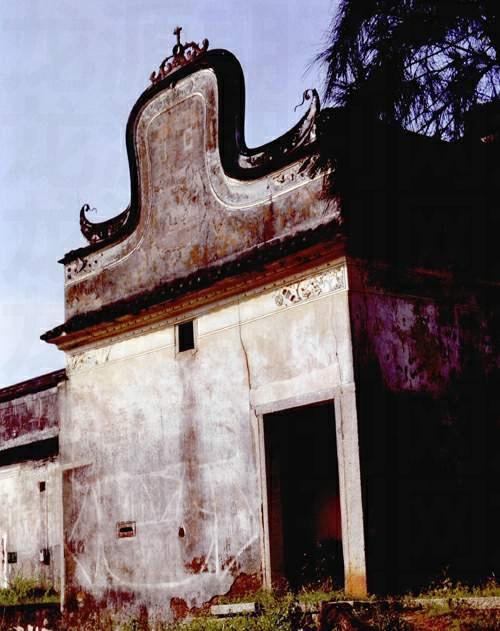

会龙楼也是惠州地区典型的四角阁楼式围屋,门前也有半月形池塘,也是横向长竖向短,但它更具突出的岭南风格,阁楼上建的是锅耳式防火山墙,这种山墙离开广东地区一般是看不到了,能看到也肯定是广东人盖的,此围屋要比碧滟楼恢宏气派多了,占地一万平方米,三门三路三进院,九天十八井,有称其为广府式布局的,我体会,广府式布局一是要有锅耳山墙,这是广府特征之一;一是要么梳式屋巷,要么网格状屋巷。会龙楼内部结构当是网格状。梳式是一边封死,前低后高,一条条巷像梳齿缝,而一排排纵向房像梳齿,会龙楼显然不是这一种。

幸运的是会龙楼可以登楼,外面不明阁楼是几层,登起来可是清清楚楚,架的是木梯,老幼妇孺登起来有难度,也不是供他们登的,共三层,到第三层阁层内才能上房顶。楼阁里的采光非常好,亮堂,这是出我意料之外的,而向外的墙上,又确确实实只有了望孔,枪眼,别瞧凭孔向外望视界很开阔,孔眼也就碗大,冷兵器时代的箭,热兵器时代的枪弹都不易射进来。出顶屋阁楼,站在瓦坡下望围龙院,一是鳞瓦栉比的很壮观,二是感觉这个围龙院是方的,外面看过来横向之长是个错觉。无法登得再高,登上屋脊担心会把屋顶踩塌了,毕竟是120年前的老房子,若能登上屋脊一定能居高俯眺各个院落的情景,四周的围墙在屋顶上都高过人,凭墙向外望只能远望蓝天白云。向围屋后望能望到突起在屋墙上的楼顶,那当是魁星楼的屋顶吧。

建会龙楼的人也姓叶,叫叶健珊,据说是叶亚来的财务总管,据说俩人是一块出去讨生活的,共过患难,据说此围屋也是叶亚来盖的,自己没住上,让叶健珊住了,但这只是据说,它建起的时间是光绪十四年,即公元1888年,叶亚来已去世3年了。会龙楼前半月池之东有几棵大树,只要有游人来,树荫下就会出现一个老人,据说她是叶健珊的孙媳,是这叶家大围屋里最有资格说古的人了。会龙楼在抗日战争时期就已做了公用房,惠阳县委、特委在这里办公,解放初期在这里开设了东江革命学校,原居住民和他们的后裔们凡在村里的都另有居处,会龙楼已是市级文物保护单位,要开发出来供游人观赏的。

作为历史文化遗迹,惠阳人最得意的,最引为自豪的还不是碧滟楼和会龙楼,而是镇隆镇大光管理区大山下村的崇林世居。崇林世居的占地面积是著名的山西乔家大院的一倍多,方形围屋,长宽都超过了一百米(长120米、宽110米)四边角楼高15米,外墙高9米,墙厚近一米,墙上有马道,说是一家之屋,但更像一方之城,里面的结构也有意思,回字形,外围是二进院落组成的,前外围一进院,是8个生活单元,内外围多是直屋,回形外围围着的中心区域是三进院的祠堂。盖这超大型奇特围屋的也是叶挺家一宗的,开基建屋人是叶文韶,此公最初也是穷人,贩盐发迹,死前几年建的这座大屋,属不鸣则已一鸣惊人的那种,因为他盖起的是“围屋之王”。

龙门嘉义庄

在南方行走——这南方包括四川、江西,会有一个不知作何感慨的发现:墙皮上的时空文化错乱,不同历史时期的标语口号同在一面墙上。这种现象在广东东部和惠州也有,碧滟楼的祠堂就有文革时期的大标语,时间已把标语磨旧了,但相比于年代更早的忠孝节义三纲五常之类的仍属于字迹清晰色彩鲜艳的那种。传统装饰画与革命口号、革命标语在本属势不两立的文化革命年代,互辉共存,并与时俱进到改革开放的今天,本该是见怪不怪了,走进天龙县的嘉义庄,看到满墙具是文革“作品”时,心还是免不得震动了一下,顷刻间,我走进了本已远逝的一个时代,时空置换了。村子里无处不在的毛主席语录、毛主席像、大海航行靠舵手的招贴画让我坚信,我是在上个世纪的60年代末,70年代初,是革命大串联,让我走进了这个陌生而又熟悉的环境。

说句心里话,这个村有作秀的感觉。村里院墙、廊墙、门墙上的一些文革招贴画是旧的,系自然遗存,可也有不少像是新写的,至少是在旧迹上重添重写过了,色泽十分鲜艳。

作秀是可以理解的,文革文物在收藏市场上日益走俏,如果你保存着文革时期的一套瓷缸子,一套茶具,一套各种版本的毛主席语录、毛主席纪念章是能卖个好价钱的,让一个村保留着文革时的文化氛围,这个村不凭别的,就凭这个就能成一个旅游热点。嘉义庄文化还不仅如此,首先这个村就是个很有文化特质的村,它是仿古村,仿围屋村,体现和展示了鲜明的地方文化特点。其次,它不仅有浓郁的文革文化氛围,还有人民公社、大跃进时期的文化气息——农民画里就带有那种气息。

嘉义庄不是现今的仿古作品,而是1952年的仿古作品,围屋的形制,村儿的建制,村式围屋,这一特色就又和传统围屋有了区别,传统围屋是以家,以族为单元的。嘉义庄有两门,一门叫“南湖门”,一门叫“凤朝门”。对旅游者,南湖门不提了,至少是不供旅游者出入,供旅游者出入的是凤朝门。凤朝门颇有古风,青瓦青砖墙,门脊上饰瑞兽,有门洞,门框是石头的,门楣上一组画,是传统题材,也是传统的画法,当然不会是写意而是工笔。围墙将村围起,墙内是个大晒坪,墙外是水塘,面晒坪的是一溜房,长长的,6面山墙朝晒坪,也就是说有6套纵向房,横向房中间开有门,3套纵向房之间是祠堂,从第一组两山墙夹峙的横向房门进去,看到的是被称门洞的空间。横房不是房,是天棚,纵向房屋的前山与后山夹出宽而长的天棚天井,很多老乡坐在靠门的天棚下——也就是门洞内聊天,第三幢纵向房的后山墙上写着为人民服务,一把贴墙的长竹沙发上坐着一个老太太,他们对游客已司空见惯了,平静地望着我们。这个长长的天井院中间横向里也是有门的,两面山墙夹出巷道,巷道也很长,可以看出网格状的布局了,纵横有序的围网。这和家族式大套院是一样的,不一样的是中心区的建筑组群周围有一凹形口朝晒坪,凹形围屋将中心区建筑群围起,它们是长方的,和北方大工厂的联体平房家属宿舍是一种模式,对这样的建筑模式,专业人士是这样介绍的:整体布局六栋十五井,四角重檐,中弓楼,走马巷,中轴线上置堂屋,堂屋左右置对称的横屋。

重柜即围屋的四角阁楼吧?但我们眼里看到的不是楼,有点像方形碉堡,微微高出一般房子一点而已。

村子里的人不是一族,但她也不杂,只有王、黄两姓。1952年秋,王黄两姓的代表人物王祥林-黄茂昌义结金兰共同创办村庄,村庄初建时只有4户,30多人,繁衍到现在,已是54户、三百多人的村了,当年结义建村的王祥林我们见了,正坐在家里的躺椅上看报纸,据说是90多岁了,耳聋听不见别人的话,可我们站在他身后时它还是有反应的,撂下报纸回过头来,对我们手势的招呼还报以微笑。

大跃进时期的文化感觉可能是一种误觉误解。嘉义庄的农民画从形式上看太像那一时期遍墙都是的宣传画了,那时都是诗配画,画很民间,诗是打油诗,小学生的我也写过,夸张性的,西瓜结得房子大之类,我把从嘉义庄拍的农民画照片拿回来,仔细辨识,没有找到“革命理想高于天”的浪漫画作,不具热情燃烧下的夸张性,当然也并不都是写实,理想之光、讴歌之情、浪漫之思都有,但属于实实在在表现农民生活的,描绘嘉义庄的那副巨画很美,它不是完全写实的但绝非虚夸的,画面表达出了作者对家乡的深厚情感,那是爱的表达。众多的画面是表现青年恋爱和家庭幸福和谐美满生活的,男人往抱着孩子的媳妇嘴里夹菜的情节很生动传神,骑牛回娘家的新婚夫妇的画面当属传统题材,现在至少是骑摩托了,但读着那画还是能读出发自肺腑的感动。

嘉义庄农民画或称龙门农民画与上海金山、陕西户县的农民画并称中国三大民间画,起始的年代是1972年,那时候号召农民画农民画,工人画工人画,战士画战士画,嘉义庄的农村画起来了,也画出来了,单线平涂,不讲焦点透视,不讲造型的准确,只讲传神,又把刺绣、木雕、剪纸的艺术手法吸纳进来,形成了独有的民间风格,喜兴、热闹、活泼、明朗。嘉义庄的客家人一百多年前从广东梅县(古称嘉义州)迁到龙门的。有人考证说,他们最早的祖籍是河南洛阳,牡丹之乡,骨子里就带有艺术细胞。