用爱心播撒艺术,用真心教育孩子

2009-11-10福建省艺术馆

2004年,福建省艺术馆以“关注农村、关注贫困、关注教育”的社会视角,开始组织实施“福建艺术扶贫工程”。5年来,福建全省文化馆坚持不懈,定时、定点、定员深入偏远山区小学,为贫困儿童开展艺术启蒙教育,创立农村公共文化服务的新模式。

教育公平,山区孩子也要享受艺术启蒙教育

城市儿童艺术教育如火如荼,除了学校正常课程,在双休日家长还拉着孩子四处练琴学画。偏远山区小学由于师资短缺,没有配备专业艺术教师,也没开设艺术课程,山区孩子自小与艺术教育无缘,体验不到音乐、舞蹈,更不知道素描、写生,但他们和城里的孩子一样,对美育充满了渴望。

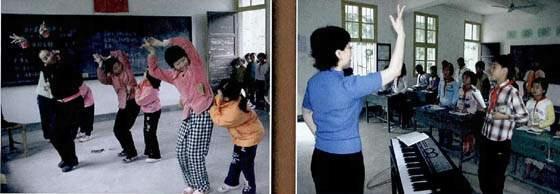

2004年9月,福建省艺术馆在多次深入农村调查的基础上,酝酿出开展艺术扶贫活动的思路并着手试点工作。首批试点选定在离福州50公里外的闽侯县白沙镇马坑小学、大目溪小学、大目埕小学等5所偏远的贫困山区学校,分别在这些学校的4至6年级开设美术、音乐、舞蹈、写作等兴趣小组,由馆里的专业人员每周定时到学校授课,免费开展艺术辅导和培训。试点工作开展后,学生、家长、教师都非常欢迎,所在学校和当地政府也非常满意。

全省行动,文化馆公共文化服务形成规模

在取得试点经验的基础上,2005年4月,福建省艺术馆向全省文化馆发出倡议,号召全省文化馆一并行动,并把这项在全省范围铺开的活动定名为“福建艺术扶贫工程”。截止2009年6月,福建全省文化馆挂钩艺术扶贫教学点达213所学校,面授学生20多万人次。成为全省文化馆有史以来开展规模最大、范围最广、时间最长、影响深远的公益性文化活动,开创了文化馆专业人员常年坚持为贫困地区开展文化服务的新途径。

目前,福建省所有的艺术馆、群艺馆和文化馆专业人员都把艺术扶贫当作一项崇高的责任和一种自觉的行动,参加扶贫的专业人员定期深入艺术扶贫挂钩点为孩子们免费授课辅导。随着“艺术扶贫工程”的进展,帮扶对象也不断延伸拓展,既有地处偏远的山区小学、海岛小学和少数民族小学,也有外来工子弟学校、特教学校、三峡移民子弟学校和藏族班等。开设的艺术科目不断增加,各地根据实际情况,在美术、音乐、舞蹈和写作之外,还设置了剪纸、版画、秧歌、腰鼓等民族民间艺术的启蒙项目和素质教育项目。授课老师还千方百计寻找机会,开展城市孩子和农村孩子结对帮扶活动,让他们的作品相互交流,让他们在同一个舞台演出,创造条件为农村的孩子搭建一个展示艺术才华的平台。几年来,先后有100多位孩子在各类艺术比赛中获奖,有500多位孩子参加了各级文艺汇演,不少孩子具备了升入艺术学校深造的条件,更重要的是为山区儿童素质提高和全面发展打下基础。

帮助别人,同时也用爱心教育了自己

艺术馆、文化馆等文化事业机构本身也有很多困难,比如基础设施薄弱、基本设备落后、业务经费紧缺等。从物质角度上说,许多文化馆自己就是“贫困”单位。然而,让农村贫困学生享有与城市孩子同等的艺术启蒙教育机会,是摆在群众文化工作者面前的一道难题,但同时也是职责所在。

参与艺术扶贫教学工作的文化馆专业人员深入农村后,面对一双双清澈的眼睛,面对孩子们的期盼和敬慕,他们被感动、被震撼了。他们发现,农村的孩子一点也不笨,而是缺乏条件和机会,在农村开展艺术扶贫不仅义不容辞,而且大有可为。对于参与其中的艺术馆、文化馆工作人员来说,是一次次心灵的洗礼,思想的升华。

许多老师都记得,他们第一次将画笔、舞鞋送到孩子们手中时,孩子们是摸了又摸,好像有些不敢相信,而课堂里是一双双满含期盼的眼睛,鸦雀无声,从他们的眼神中,文化馆的老师看到了山区孩子对艺术的渴求和执着!

想到孩子们求学心切的神态,文化馆老师们不敢怠慢。有一次,永春县文化馆老师在下乡途中,遇到一场大雨,车子行进在盘山公路上,车窗外面是茫茫雨雾,前方的路隐隐约约,司机小心地把着方向盘,车子在艰难中慢慢爬行,谁也没有提议说,天气这么恶劣,咱们打道回府吧。老师们心里明白,雨水再大,路再难走,也挡不住他们下乡的路程,因为山那头学校里有许多期盼的眼睛在等待着。

各地艺术馆、群艺馆和文化馆专业人员经常放弃节假日,为下乡辅导认真备课。许多参加艺术扶贫的文化馆专业人员是骑着摩托,或是自费乘坐公交车到乡村为孩子们辅导。有的老师在授课中发现孩子们连基本的学习用具都缺乏时,纷纷从自己的工资里拿出钱来为他们购买画夹、素描纸、练功鞋等各种用品。有的老师发现贫困学生生活困难,主动和他们结对子扶贫帮困,不但自己捐款助学,还介绍亲朋好友一起来帮助困难学生。

持之以恒,共同编织希望编织未来

福建艺术扶贫工程开展五年来,受益面覆盖到全省9个地市88个县、乡及213个偏远农村小学,艺术扶贫工程通过自身服务行为的纯洁和规范,创新优良的服务样板,形成无形的感召力量,这种力量吸引了更多的社会资源,成倍放大农村公共文化服务能力。包括军人、画家、公务员、企业家,以及香港李宝椿联合世界书院等各地、各界社会人士都主动参与进来,他们以各种方式,通过不同途径向艺术扶贫挂钩学校捐款捐物献爱心。

有一次,福建省艺术馆的一位年轻女教师打算自费为贫困学生购买书包,上网购物时,泉州市一家箱包公司总经理觉得她个人一次购买10个书包,既不像批发商也不像家庭消费,仔细询问后得知详情,总经理深受感动,当场决定赠送500个书包,还表示要带自己的儿子一起到贫困乡村亲身体验,让自己的孩子感受爱的教育。

去年暑假,将乐县十几位回乡大学生拜访曾辅导过他们的老师、县文化馆陈馆长时,得知县里正开展艺术扶贫活动。当陈馆长说起县里被确定为艺术扶贫基地的三所小学落后的教学条件时,大学生们的心被触动了。于是他们萌发了举办一场演唱会,用演唱收入购买乐器捐赠给这几所学校,让村里孩子们也能听着琴声上音乐课的想法。这一举动得到了县文化馆和县团委的鼓励和支持,在这些回乡大学生的努力下,一场“听见了爱”——将乐县艺术扶贫公益演唱会隆重举行。在演唱会上,莘莘学子用门票收入为将乐县3个艺术扶贫基地小学各捐赠一台电子琴。8月30日下午,大学生们在即将返校前,来到3个艺术扶贫基地,将他们筹办演唱会的富余经费购置的30余部总价值三千余元的口风琴,分别捐赠给3所学校的孩子们。艺术扶贫工程还受到台湾省金门县同胞的热烈关注,金门县李炷烽先生特地捎来100份文具,代表金门乡亲赠给学校学生,提出开展两岸学生手拉手助学活动建议,并委托金门酒厂,对2007年被福建艺术职业学院录取的三位艺术扶贫挂钩学校学生的学费和生活费予以全程资助。

福建艺术扶贫工程开展5年来,引起社会广泛关注。新华社、《人民日报》、中央电视台、《中国文化报》《福建日报》《海峡通讯》等新闻媒体都对福建艺术扶贫工程作了深入报道。

艺术扶贫工程的开展,探索出一条新时期文化馆工作的新思路,在提供公共文化服务,尤其是对农村贫困地区,在服务内容和服务形式方面,突破了旧有文化馆工作的服务局限,开创一个先例,把城市文化资源无偿输入偏远农村;形成一种机制,把文化下乡转化扎根为乡下文化;创设一个典范,把各方力量感召到扶贫帮困的队伍中来;树立一种精神,把专业人员的思想境界提升到新高度,对农村公共文化服务这个最薄弱环节进行探索和实践,显示出公益型文化事业单位的公共文化服务职责所在。艺术扶贫工程从试点工作到全面实施,是一个不断探索和求实创新的过程,也是全省文化馆专业人员积极参与和贡献智慧的过程,我们将持之以恒,持续实践,为农村公共文化服务提升作出新的贡献。

农村在渴望,孩子在期盼,我们在继续……