唐律“格杀勿论”渊流考

2009-09-25闫晓君

闫晓君

摘 要:“格杀勿论”在《唐律》中有3条:第一,允许主家登时格杀“夜无故入人家”;第二,允许将吏可以格杀持杖拒捕者或逃犯;第三,允许“旁人”在捕格贼盗、强奸、和奸案时将拒捕者格杀。唐律“格杀勿论”渊源于秦汉甚至更早的法律,经过宋元时期的发展,明律删除“傍人皆得捕系”条,又增加“杀死奸夫”的法律规定。清代,“杀死奸夫”的律条通过不断地增修条例,使奸案中“格杀勿论”的条款更加纷繁复杂。

关键词: 格杀勿论;正当防卫;杀死奸夫;罪人拒捕

中图分类号:DF

文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2009.04.16

“杀人”是自然犯罪,因此“杀人抵命”作刑法通例,古今中外,概莫能外。但古代在“杀人而义”的情况下,法律规定可以“格杀勿论”,也就是说,杀人不被视为犯罪。古代涉及“格杀勿论”的法律一般从3个方面加以规范:一是规定什么人(行为主体)可以“格杀勿论”;二是在什么情况下(法定的时间、地点及情形)可以“格杀勿论”;三是将什么人(行为相对人)杀死可以“格杀勿论”。唐律是现存最早的法律,其中有关“格杀勿论”的规定也较具体和明确,而学术界对此问题鲜有论述,因此,本文以唐律为中心,本着“辨章学术,考竟源流”的思想,对“格杀勿论”的规定上溯其源,下探其流,试图对其演变过程进行梳理,并做粗浅法律分析。

一、唐律中的“格杀勿论”

对“格杀勿论”的法律规定表述得最完整,同时也是现存最早的法典是《唐律》,其中涉及“格杀勿论”的规定有3条,为了展开论述的方便,兹引据律条及疏义分述如下:

第一条:《贼盗律》规定:

诸夜无故入人家者,笞四十。主人登时杀者,勿论;若知非侵犯而杀伤者,减斗杀伤二等。【疏】议曰:“夜无故入人家”,依刻漏法:昼漏尽为夜,夜漏尽为昼。谓夜无事故,辄入人家,笞四十。家者,谓当家宅院之内。登于入时,被主人格杀之者,勿论。“若知非侵犯”,谓知其迷误,或因醉乱,及老、小、疾患,并及妇人,不能侵犯,而杀伤者,减斗杀伤二等。若杀他人奴婢,合徒三年,得减二等,徒二年之类。

问曰:外人来奸,主人旧已知委,夜入而杀,亦得勿论以否?

答曰:律开听杀之文,本防侵犯之辈。设令旧知奸秽,终是法所不容,但夜入人家,理或难辨,纵令知犯,亦为罪人。若其杀即加罪,便恐长其侵暴,登时许杀,理用无疑。况文称“知非侵犯而杀伤者,减斗杀伤二等”,即明知是侵犯而杀,自然依律勿论。

其已就拘执而杀伤者,各以斗杀伤论,至死者加役流。

【疏】议曰:“已就拘执”,谓夜入人家,已被擒获,拘留执缚,无能相拒,本罪虽重,不合杀伤。主人若有杀伤,各依斗法科罪,至死者加役流[1]。

针对这条法律规定,学术界一般以现代刑法中“正当防卫”的理论来解释。(注:如刘俊文认为,“此条规定夜无故入人家罪之刑罚及主人实施正当防卫之原则。”见刘

氏著《唐律疏议笺释》,中华书局,1996年,第1335页。高绍先认为“封建刑法中虽然并无‘正当防卫一词,但对正当防卫这种法律制度却有详细规定,其中如对‘后下手、‘理直、‘登时、‘情急势危、‘仓猝捍拒等的解释,已相当接近现代刑法正当防卫的范畴。”见高氏著《中国刑法史精要》,法律出版社,2001年,第205页。)其中主家杀死勿论必须具备一些要件,古代律学家曾总结说:“必是黑夜,必是无故,必是家内,必是主家,必是登时杀死,方得勿论,有一不符,即当别论矣。”[2]其中一方为侵入者,一方为事主,各自行为必须符合以下规定:

第一,侵入者的侵犯行为必须是“夜无故入人家”,强调“夜入”、“无故”四字。当然,对这条法律的理解离不开古代夜禁制度,因为“夜无故入人家”在古代属于绝无仅有之事。薛允升就特别说明这一点:“古重夜禁,故夜遊有禁,万无无故入人家之事”,因此“夜无故入人家”者绝非善类,法律规定主家可以格杀勿论。(注:要理解“夜无故入人家”条的规定,应先了解古代的夜禁制度。《周礼•周官•司寤氏》:“司寤氏掌夜时。以星分夜,以诏夜士夜禁。禦晨行者,禁宵行、夜遊者。”注:“备其遭寇害及谋非公事。”疏:“晨夜之时,或有奸人为寇害,恐行者遭之,又防有奸谋害公家事,以晨夜潜行,故并备而禁禦之。”(见《周礼正义》第十二册第2907-2908页。)今人视为常行之事,在古代则悬有厉禁,因此薛允升讲:古夜遊有禁,“苟非罪人与奔丧,莫不见日而行,逮日而舍,盖日入匿作,故古无夜行之人也。”(见《唐明律合编》第466页。)因此,对古代法律的理解乃至价值判断等离不开对古代社会生活环境的实际考察。)所谓“无故”,指“主家不知其为何事耳”[2]635如果在白昼而非夜间入人家,或虽在昏夜但非“无故”,如“知其迷误,或因醉乱,及老、小、疾患,并及妇人,不能侵犯,而杀伤者”,皆不得适用。

第二,侵入者的侵犯行为与主家的防卫行为必须是“登时”,即侵入正在进行之时,主人猝然无防,而为“情急势迫”而杀。如非“登时”,或“已就拘执而杀伤者”不得适用。《大清律辑注》云:“时在昏夜,又无事故,主家警觉,不知其何人,不知其何事,登时在家内格杀身死者勿论。盖无故而来,其意莫测,安知非刺客奸人?主家惧为所伤,情急势迫,仓猝防御而杀之,故得原宥耳。”[2]634

第三,实施正当防卫者必须是主家,并于家内杀者方可勿论。所谓“家”,指“当家宅院之内。”若非主家(如邻右、雇工、奴仆人等),或非于“当家宅院之内”,比如盗贼已去,追至门外而杀等亦不适用。

只有满足了以上要件,主家具有无限防卫权,可“格杀勿论”, 伤者更勿庸论。

第二条:《捕亡律》规定:

诸捕罪人而罪人持仗拒捍,其捕者格杀之及走逐而杀,走者,持仗、空手等。若迫窘而自杀者,皆勿论;

【疏】议曰:“捕罪人”,谓上条将吏以下捕罪人。而罪人乃持仗拒捍,“仗”谓兵器及杵棒之属。其捕者以其拒捍,因而格杀之;及罪人逃走,捕者逐而杀之,注云“走者,持仗、空手等”,虑其走失,故虽空手,亦许杀之;“若迫窘而自杀”,谓罪人被捕,逼迫穷窘,或自杀,或落坑阱而死之类:皆悉勿论。

即空手拒捍而杀者,徒二年。已就拘执及不拒捍而杀,或折伤之,各以斗杀伤论;用刃者,从故杀伤法;

【疏】议曰:谓罪人空手,虽相拒捍,不能为害,而格杀之者,徒二年。若罪人已被拘执,及元无拒捍之心,而杀或折伤之,各依斗讼律,以斗杀伤论;用刃者,从故杀伤法。

罪人本犯应死而杀者,加役流。即拒殴捕者,加本罪一等;伤者,加斗伤二等;杀者,斩。

【疏】议曰:谓罪人本犯合死,已就拘执及不拒捍而捕杀之者,加役流。“即拒殴捕者,加本罪一等”,假有罪人,本犯徒三年,而拒殴捕人,流二千里。“伤者,加斗伤二等”,假有拒殴捕者折一齿,加凡斗二等,合徒二年之类。杀捕人者斩,捕人不限贵贱,杀者合斩[1]527-528。

“夜无故入人家”条中,对无故夜入其家者可“格杀勿论”的事主是一般主体,当其遭受不法侵害时,法律赋予其专杀之权,无限防卫,符合现代刑法中正当防卫的理论。那么,《捕亡律》中的这条规定就不能以“正当防卫”来解释。而且涉及到的法律主体:一方是负有逮捕职责的将吏,(注:明清律中谓之“应捕人”,《大清律辑注》:“专充巡缉之役,原有追捕之责者,为应捕人。谓凡有罪人,皆应其追捕者也。”见《大清律辑注》第954页。)本身是在行使法律所赋予的一种公权力;另一方则是被追捕的罪犯。为了确保逐捕之将吏将其顺利捉拿归案,法律允许在以下情形中将罪犯“格杀”: 一是罪犯持杖拒捕;二是罪人逃走;三是“若迫窘而自杀”,或落坑阱而死之类。以上3种情形,捕者可将其“格杀勿论”。法律为什么如此设置?清代律学家解释说:“若罪人持杖拒捕,必有逞恶之意,捕之者既不可退避,则格斗不得不力,於以杀之,势之不得已也;已经问结之囚,在禁及押解之时,脱系而逃走,捕之者既不可宽纵,则追逐不得不急,於以杀之,亦势不得已也。若囚被追逐窘迫,不能脱逃,因而自杀,则非追捕者之过也,不分所犯轻重,皆勿论。”[2]595总之,捕者追捕罪犯有“不得不力”、“不得不急”的情形,结果将其格杀,均“势不得已也”,皆勿论,目的是保护公权力的绝对强势地位。但同时又规定了以下三种情形不适用“格杀勿论”的规定:一是罪犯空手拒捍,由于不能为害,而捕者格杀者,徒二年;二是罪犯已就拘执“及元无拒捍之心”,并不拒捍而杀或折伤者,各以斗杀伤论;三是捕者用刃杀伤者。

第三条:《捕亡律》规定:

诸被人殴击折伤以上,若盗及强奸,虽傍人皆得捕系,以送官司。捕格法,准上条。即奸同籍内,虽和,听从捕格法。

【疏】议曰:有人殴击他人折齿、折指以上,若盗及强奸,虽非被伤、被盗、被奸家人及所亲,但是傍人,皆得捕系以送官司。“捕格法,准上条”,持仗拒捍,其捕者得格杀之;持仗及空手而走者,亦得杀之。其拒捕、不拒捕,并同上条“捕格”之法。“即奸同籍内”,言同籍之内,明是不限良贱亲疏,虽和奸,亦听从上条“捕格”之法。

问曰:亲戚共外人和奸,若捕送官司,即于亲有罪。律许捕格,未知捕者得告亲罪以否?

答曰:若男女俱是本亲,合兼容隐,既两俱有罪,不合捕格、告言。若所亲共他人奸,他人即合有罪,于亲虽合容隐,非是故相告言,因捕罪人,事相连及,其于捕者,不合有罪。和奸之人,两依律断。

若余犯,不言请而辄捕系者,笞三十;杀伤人者,以故杀伤论;本犯应死而杀者,加役流。

【疏】议曰:“若余犯,不言请”,谓非殴击人折伤以上、若盗及强奸、或和奸同籍内,此外有犯,须言请官司,不得辄加捕系,如捕系者,笞三十;因而杀伤人者,以故杀伤论。“本犯应死”,谓余犯合死,捕而杀者,合加役流[1]528-529。

此条律文与上两条针对的情形均有不同。在发生“有人殴击他人折齿、折指以上,若盗及强奸”等严重犯罪时,受侵害者本人无力自卫,其亲属子女又不在现场(注:唐律规定:“诸祖父母、父母为人所殴击,子孙即殴击之,非折伤者,勿论。”《疏议》:“祖父母、父母为人所殴击,子孙理合救之。”对亲属利益的防卫,参看高绍先著《中国刑法史精要》第196-198页,法律出版社,2001年。),而国家救济却遥不可及,若不允许第三者即在现场之“傍人”予以干预,则局面将不可控制,他人将遭受更严重侵害,因此,法律赋予“虽非被伤、被盗、被奸家人及所亲”的“傍人”以“捕格”权,其权力与负有逮捕罪犯等公权力的“应捕人”等同;具体地讲,就是“持仗拒捍,其捕者得格杀之;持仗及空手而走者,亦得杀之。”既然“虽非被伤、被盗、被奸家人及所亲”者可格杀勿论,那么,“被伤、被盗、被奸家人及所亲”如在现场,自然格杀勿论了。

综上,唐律中涉及“格杀勿论”的条文有3条:第一条赋予一般主体“格杀勿论”的权力,主要是防卫他人夜间对其住宅、生命财产以及人身实施的不法侵害。第二条赋予负有逮捕罪犯职责的将吏以“格杀勿论”的权力,主要是防止罪犯抗拒执法,逃避法律的制裁,维持公权力的尊严。第三条赋予第三人以“捕格权”,其权力大小等同于“将吏”,主要是防止针对他人正在实施的不法侵犯。

二、“格杀勿论”的渊源

唐律中“格杀勿论”的规定几乎都可以在秦汉律甚至更早的法律制度中找到其历史渊源。

(一)“格杀”释义

格,有斗、击、拒捍之义。《逸周书•武称》:“穷寇不格。”注:“格,斗也。”《荀子•议兵》:“服者不禽,格者不舍。”注:“格谓相拒捍者。”[3]《后汉┦•陈宠传》:“断狱者急于篣格酷烈之痛”,李贤注:“格,击也。”“格杀”一词最早见于《史记•荆燕世家》:“郢人等告定国,定国使谒者以他法劾捕,格杀郢人以灭口。”《史记•减宣传》:“为右扶风,坐怨成信,信亡藏上林中,宣使郿令格杀信,吏卒格信时,射中上林苑门,宣下吏诋罪,以为大逆,当族,自杀。”但历来的注家均未对“格杀”一词出注。《后汉书•刘盆子传》:“大司农杨音按剑骂曰:‘诸卿皆老佣也!今日设君臣之礼,反更殽乱,儿戏尚不如此,皆可格杀!更相辩斗,而兵众遂各逾宫斩关,入掠酒肉,互相杀伤。卫尉诸葛稚闻之,勒兵人,格杀百余人,乃定。”李贤注:“相拒而杀之曰格。”因此,所谓“格杀”是指在对方有反抗拒捕的情形下或经过相互搏斗而将对方杀死的情形。张家山汉简《捕律》云:“捕盗贼、罪人,及以告劾逮捕人,所捕格斗而杀伤之,及穷之而自杀也,杀伤者除,其当购赏者,半购赏之。”[4]这里非常明确地出现了“所捕格斗而杀伤之”当是“格杀”的最好解释。(注:拙作《秦汉时期的捕律》有所论证,待刊。)

(二)汉律中的正当防卫与“格杀勿论”

《周礼•秋官•朝士》:“凡盗贼军乡邑及家人,杀之无罪。”郑司农云:“谓盗贼群辈若军共攻盗乡邑及家人,杀之无罪。若今时无故入人室宅庐舍,上人车船,牵引人欲犯法者,其时格杀之无罪。”疏:“乡邑谓乡遂公邑,家人谓平民家室,若被盗贼攻略,许其擅杀,不必归之士也。”[5]

沈家本将其与唐律之“夜无故入人家”条比较,认为“汉多‘上人车船一层,较唐为密。惟古者车制大,可以参乘、驷乘,故人得上之。若后世之车,则一二人即已满,人欲上而无从也。汉无‘夜字,则昼与夜不分,同用此律。唐增一‘夜字,则界限较隘。或有议其失者,谓此律为防卫身命财产至要之文,昼与夜不当分别。然防卫之道,夜与昼究有不同。昼则人之来也,易识其为何人,其情状何如,举动何如,其故易测,防卫不难。若夤夜猝然而来,不知为何人,不知为何事,其意莫测,安知非刺客奸人,主家惧为所伤,仓猝防卫而杀,故得勿论也。若白昼亦许杀人,则凶人逞凶杀人亦得讬之,无故开残杀之风,不可不防其渐。《唐律》自有深意,岂可遽议之哉!”[6]

针对此条,钱维城曾在其著名的“杀贼无抵命法论”中,对汉唐律进行了比较,认为在汉律的基础上,“《唐律》加‘夜字,分登时、拘执,始失古义,而其听民杀贼则同。”并对此条“听民杀贼”的立法精神做了精辟分析:“立纲陈纪,以整齐天下,所以防乱也。乱必自盗始,故治之严。治之严,故民皆得自救;而盗贼时时有可死之道,惮于民,而不敢逞。……夫保有身家,安分乐业,此谓良民,国家所当保护者也。衣食不足,流离迁徙,此谓穷民,国家所当矜恤者也。若既不能保守身家,又不能忍受穷饿,小即鼠窃狗偷,大则明火执仗,此谓乱民,国家所当锄治者也。一乡之盗贼不治,则患将在一邑;一邑不治,将在一郡。故律文自鼠窃狗偷,明火执仗,以至叛逆,皆谓之贼盗。贼盗之不可姑息也,明矣。贼盗之狱大,而治之必有等差,自杖六十以至于死,此在官之法也。若其事在仓卒,则听民自为之。虽擅杀止于徒,其义有二:其一,谓良民能自杀贼,不烦官司,虽使天下无盗贼,可也。……则知听民杀贼之自有深意也。其二,则良民者上所深爱,今以窃盗之故,而不得安居,富者或有余资,贫者只此升斗,财与命相连,忿激一时,邂逅至死,不忍迁徙良民之身家,以偿盗贼之命;况以良民之命偿盗贼哉?”[7]

可见,在汉代的正当防卫制度中,法律并不分“黑夜”还是“白昼”,“家中”还是其他场所,只要合法利益受到不法侵犯,即许民自救,“听民杀贼”,有点杀贼非杀人的意思。

(三)张家山汉简《捕律》中的“格杀勿论”

前引张家山汉简《捕律》云:“捕盗贼、罪人,及以告劾逮捕人,所捕格斗而杀伤之,及穷之而自杀也,杀伤者除,其当购赏者,半购赏之。”前文已指出,这里的“格斗而杀伤之”即格杀。“杀伤者除”包括了唐律“格杀勿论”与“伤者勿论”两层意思。汉代文献中也不乏“格杀勿论”的实例,如《汉书•冯野王传》:“元帝时,迁陇西太守,以治行高,入为左冯翊。岁余,而池阳令并素行贪污,轻野王外戚年少,治行不改。野王部督邮掾被栩赵都案验,得其主守盗十金罪,收捕。并不首吏,都格杀。”师古曰:“不首吏,谓不伏从收捕也。”这里,池阳令在被收捕时却“不首吏”就是“拒捕”的意思,因此被督邮“格杀”。《汉书•武五子传》记载:“征和二年七月壬午,乃使客为使者收捕充等。按道侯说疑使者有诈,不肯受诏,客格杀说。”《汉书•王尊传》记载王尊为东平王相,“王变色视尊,意欲格杀之,即好谓尊曰:‘愿观相君佩刀。尊举掖,顾谓傍侍郎:‘前引佩刀视王,王欲诬相拔刀向王邪?王情得,又雅闻尊高名,大为尊屈,酌酒具食,相对极欢。”东平王欲设计除掉王尊,因此假称欲观其佩刀,制造王尊拔刀相向的假象,然后名正言顺地、合理合法地将他格杀。《汉书•燕王传》也记载了一例利用这条法律杀人灭口的案例:“定国有所欲诛杀臣肥如令郢人,郢人等告定国。定国使谒者以它法劾捕格杀郢人灭口。”《汉书•咸宣传》记载咸宣“废为右扶风,坐怒其吏成信,信亡藏上林中,宣使郿令将吏卒,阑入上林中蚕室门攻亭格杀信,射中苑门,宣下吏,为大逆当族,自杀。”这里,减宣被罪并非由于其使吏卒格杀了成信,而是由于上林为皇家园林,而减宣竟使将吏阑入(即非法闯入),并在格斗中射中了苑门,冒犯了皇权,因此被下吏自杀。此外,秦汉文献中有“格杀”的记载仍然很多,这些都是张家山汉简《捕律》“格杀勿论”的最好例证,因此可以肯定唐律的“罪人拒捕”条即渊源于此。

汉律与唐律不同的是,除规定“格杀勿论”与“伤者勿论”外,还予捕者以奖励封爵,如张家山汉简《捕律》规定“其当购赏者,半购赏之”;《汉书•成帝纪》中也有封爵的实例:“尉氏男子樊并等十三人谋反,杀陈留太守,劫略吏民,自称将军。徒李谭等五人共格杀并等,皆封为列侯。”

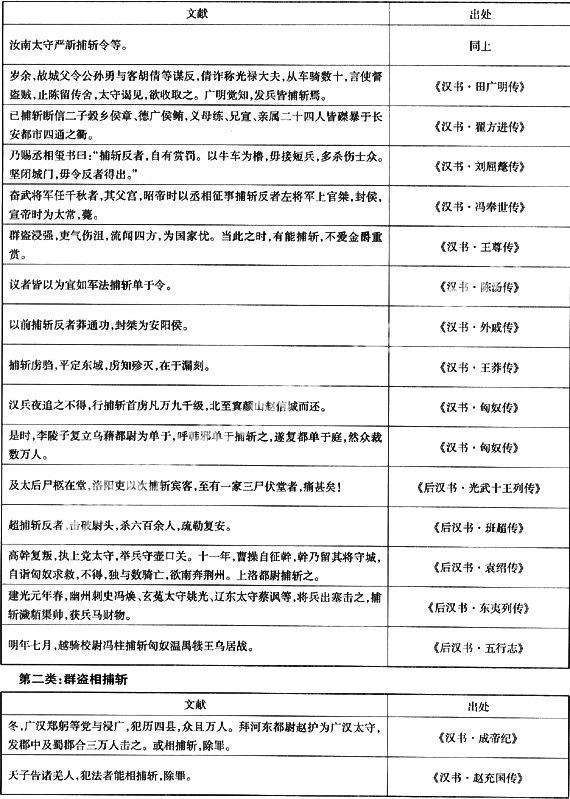

此外,秦汉时期的文献中常见“捕斩”一词(例证见下表),所谓“捕斩”,历代注家亦不出注,但其大意无非是先捕后斩,或在逮捕的同时将其斩首的意思。捕斩的对象都是 “群盗”、“谋反”、“亡命”等重犯,从捕者上又可分两大类:一类是将吏卒受命捕斩,一类是犯罪者相捕斩。张家山汉简《捕律》中的第154简云:“群盗、命者及有罪当命未命,能捕群盗、命者,若斩一人,免以为庶人。所捕过此数者,赎如律。”

见《张家山汉墓竹简》第29页,但简153与简154不应联编。简154应为另一条独立并完整的律文,律意见正文所做分析。)简文中的“命者”,《汉书•刑法志》李奇曰:“命,逃亡也。复於论命中有罪也。”晋灼曰:“命者,名也,成其罪也。”实际上是指判定罪名的亡命者。“赎如律”当即“购如律”之误。这条律文的大意是群盗、亡命者及有罪当论命而尚未亡命者,能捕获群盗、亡命者或者斩首一人,其本人可以免为庶人。所捕过此数者,按律购赏。这即是秦汉文献中常见的“群盗相捕斩”的法律依据,属于“捕斩”中的第二类。《汉书•淮南王传》云:“为亡命弃市诈捕命者以除罪”。晋灼曰:“亡命者弃市,而王藏之。诈捕不命者而言命,以脱命者之罪。”这里显然存在误解,因为据这条汉简律文,亡命者可以通过捕获其他亡命者来除罪,淮南王正是利用这条法律,替那些想为之免除罪刑的人而去捕获其他亡命者,诈称是这些人所捕。两种“捕斩”类型在秦汉时期的文献中都能找到很多的例证,谨列表如下:

经过统计分析可以看出,秦汉时期的捕斩主要是针对群盗及谋反大逆等非常案件而采取的非常之法。如果是群盗等,便须动用军队进行围剿。由于这一制度属非常之法,因而在唐律中并无明文法律规定。至清代咸丰年间,“就地正法”的制度亦与之相仿佛。《清史稿•刑法志》:“惟就地正法一项,始自咸丰三年。时各省军兴,地方大吏,遇土匪窃发,往往先行正法,然后奏闻。嗣军务敉平,疆吏乐其便己,相沿不改。光绪七八年间,御史胡隆洵、陈启泰等屡以为言。刑部声请饬下各省,体察情形,仍照旧例解勘,分别题奏。嗣各督抚俱覆称地方不靖,碍难规复旧制。刑部不得已,乃酌量加以限制,如实系土匪、马贼、游勇、会匪,方准先行正法,寻常强盗,不得滥引。自此章程行,沿及国变,而就地正法之制,讫未之能革。”《清史稿•德宗本纪》也记载:光绪二十四年,“复刑名解勘旧制,除军务省分及情事重大者,仍就地正法,馀不准行。”但各省官吏往往找各种借口奏请“就地正法”,如《卞宝第传》:“时粤寇初平,游勇土匪肆掠,疏请就地正法,报可。”《于荫霖传》:“广东素多盗,至白昼劫掠衢市。荫霖言於总督张之洞,奏请就地正法,报可。”

(四)杀奸

《春秋公羊》桓六年传:“六年秋,蔡人杀陈佗。”《传》:“陈佗者,何?陈君也。陈君,则何为谓之陈佗?绝也。曷为绝之?贱也。其贱奈何?外淫也。乌乎淫?淫于蔡,蔡人杀之。”何休注:“蔡称人者,与使得讨之,故从讨贼词也。贱而去其爵者,起其见卑贱。犹律文立子奸母,见乃得杀之。”[8]疏云:“犹言对子奸母也。”沈家本说:“此即今杀奸之例也。见乃得杀之,颇与今奸所登时之例相近。”[6]1473唐律中没有相应条款,清朝在嘉庆时定例:“强奸未成罪人,被本妇之子登时杀死者,勿论。”[9]

三、明清时期“格杀勿论”的流变

唐律中“夜无故入人家”及“罪犯拒捕”条经过宋元变化不大,变化最大的有二:一是前引唐《捕亡律》“诸被人殴击折伤以上,若盗及强奸,虽傍人皆得捕系”,并适用罪人拒捕中的“格杀勿论”原则,“持仗拒捍,其捕者得格杀之;持仗及空手而走者,亦得杀之。”明律将此删除,“是旁人及道路行人,目睹此等情形,皆不许捕系相助矣。”[10]二是增加“杀死奸夫”的法律规定。明清律中“杀死奸夫”条通过不断地修例,使这一时期奸案中“格杀勿论”的条款更加纷繁复杂。

(一)“夜无故入人家”条相关律例的变化

明律在唐律的基础上删去了“若知非侵犯而杀伤者,减斗杀伤二等”一层,变成“凡夜无故入人家者,杖八十。主家登时杀死者,勿论。其已就拘执而擅杀伤者,减斗杀伤二等。至死者,杖一百,徒三年。”清律因袭未改。

由于唐律中的“无故”将“非侵犯”性的如迷误,或因醉乱,及老、小、疾患,并妇人等排除在外,其“无故”专指侵犯性奸盗而言。经过这一删改,明清律中“无故”二字无所不包,若“以侵犯而论,或系因奸,或因行盗,均为无故。以非侵犯而论,或迷误,或醉乱,亦不得谓为有故。”[10]460而明律又没有指明“无故”为奸盗等类,那么这样一来,假设出现平人夜入人家,如迷误等类,被杀身死,而按律可以勿论。因此,薛允升认为“明律删去此层,律义便不明显。解律者亦茫无主见,甚至以疑为奸人刺客,情急势迫等词曲为宽解,此皆删改此律之失也。”[10]465并猛烈批评“以此证明,情理安在。”[10]466

由于明清时期夜禁制度发过变化,正如薛允升所讲“今无所谓夜禁矣,夜至人家来往,视为常事,此律之所以不轻引用也。”[10]466此律虽不轻引,但清代还是在此律的基础上创立了三条新例。在条例中有“黑夜”,有“白日”;有“人家”,有“旷野”;有事主,有邻佑;财物有人看守,无人看守等种种不同情形,但却都无一例外地规定“其贼犯持杖拒捕,被捕者登时格杀,依律勿论。”并自注:“凡刀械石块,皆是持杖。事在顷刻,势出仓猝,谓之登时。抵格而杀,谓立格杀。”[11]

(二)罪人拒捕中“格杀勿论”的变化

与唐《捕亡律》不同,明律中出现了“应捕人”与“非应捕人”的概念;除此之外,明律“罪人拒捕”条与《唐律》大略相同,至顺治时又添入小注,使律义反而出现歧异。清末段维在《刑法三事条议》中说:“所谓持杖拒捍、捕者格杀之者,此持杖拒捕,因而格杀者为一层;所谓逃走,逐而杀者,此虑其走失,亦许杀之,为一层;所谓空手拒捍而杀者,此因上‘逐杀注中有走者持杖、空手一语,故又抽出空手拒捕为一层;所谓已就拘执而杀者,此即承上句拒捍说,下犹云:虽持杖及空手拒捕,但已就拘执不应杀之,正对前格杀句,止许格杀、不许拘杀为一层;所谓及不拒捍而杀者,此又承上文拘执说,下犹云:走者中止,尚未就拘执,而并无拒捍之事,亦不应杀之。正对前逐杀句,止许逐杀、不许立杀为一层。虽《疏义》于末节未及详释,而循文按脉,厥义弥宣。不然前既明言‘走者逐杀,即系未经拒捕之人,何以此处于不拒捕而杀之,又科以罪名耶?鄙见所以决其为走者中止,尚未就拘,正于此严逐杀之限也。今律任情割裂,妄谓格杀属罪人而逐杀属囚,又将空手拒捍一层削去,而于已就拘执上添‘囚逃走一注,于不拒捕上又添‘罪人虽逃走一注,反令读者疑此项拘捕别无科断之文,不知据唐法早从格杀矣。或疑罪人与囚同等,恐捕人放手惨杀。及深窥律意,凡罪名极意求轻者,所以防过滥之诛;而捕杀不嫌从重者,所以绝幸脱之路。”[12]5

晚清,由于各地会党盛行,土匪纵横,因此,在对付此类“犯罪”时,“格杀勿论”被滥用。如《清史└•文宗本纪》:“各省团练格杀土匪勿论。”《清史└•盛宣怀传》记载,在保路运动中,曾颁布上谕:“严行禁止,傥有匪徒从中煽惑,意在作乱者,照惩治乱党例,格杀勿论。”

(三)奸案中的“格杀勿论”

明清律在“人命门”都有“杀死奸夫”条:“凡妻妾与人奸通,而於奸所亲获奸夫、奸妇,登时杀死者,勿论。若止杀死奸夫者,奸妇依律断罪,当官嫁卖,身价入官。其妻妾因奸同谋杀死亲夫者,凌迟处死;奸夫处斩。若奸夫自杀其夫者,奸妇虽不知情,绞。”[13]

唐代并非无捉奸之事,但是唐律中没有杀奸的专门条款,沈家本认为唐律有关杀奸的法律包含在《捕亡律》中,即本文第一部分所引的第3条。其中的捕格法视罪人之拒捍、不拒捍为分别。拒捍者持杖,则格杀勿论。空手而杀,则徒二年。不拒捍及已就拘执而杀及折伤者,各以斗杀伤论;因此,沈家本认为,唐律只有在奸人持杖拒捕时方可适用“捕格法”,否则“不得辄杀之也。”[14]也就是说,在捕获奸夫、奸妇时,如果其不拒捕,即不得格杀;只有持杖拒捕时,方可格杀勿论。与沈家本的看法不同,薛允升认为明律中的“杀奸”条款源于唐律的“夜无故入人家”条,他在《明律》的“杀奸”条后加按语说:“登时杀死勿论,即夜无故入人家,主家登时杀死勿论之意也。《唐律》无此名目,盖统括于夜无故入人家之内矣。《明律》奸所登时杀死奸夫、奸妇,及止杀奸夫,即本于此。”(注:《唐明律合编》第475页。薛允升在《读例存疑》中也谈到这一点:“夜无故入人家,主家登时杀死者,勿论。奸盗罪人,均包括在内。《唐律》不另立杀死奸盗罪人之法,殆由于此。明特立杀死奸夫专门,其奸所获奸登时杀死,亦与主家登时杀死勿论之律意相符,并未将拘执而杀拟徒一层纂入,故不免稍有参差耳。至并杀奸妇,《唐律》无文,自系明代特立之法,迄今遵守,已数百年。”见《读例存疑》第四册,第807页。)如果按“夜无故入入家”拟议,则只能杀死奸夫勿论,由于奸妇非无故而入者,即不得格杀。到《元律》始明确规定:诸妻妾与人奸,夫於奸所杀其奸夫及其妻妾,及为人妻杀其强奸之夫,并不坐。若於奸所杀其奸夫而妻妾获免,其杀妻妾而奸夫获免者,杖一百七;因此,明清律关于杀奸的法律规定都是直接从《元律》中继承来的。沈家本说:元代“始有同时杀死奸夫奸妇不坐之律。《明律》盖因於元,特设杀死奸夫律一条,并增入止杀奸夫一层,视元为更宽矣。”[14]2086

明清律中不但设有“杀死奸夫”名目,再加上不断纂修条例,使相关规定日益增多,也日益烦琐,最多时有关条例三十二项之多,正如清末吉同钧曾说“皆由律义权衡折中而出。律言‘登时、‘奸所勿论,例则推及登时而非奸所,或奸所而非登时,或既非登时又非奸所。事后杀死或伤而未死者,虽不能勿论,亦止分别科以流徒杖罪各法。又,律止言本夫杀奸,例又推出本夫之父母、祖父母杀死媳之奸夫,与本夫同论;又于本夫而外推出本夫之有服亲属,均准捉奸,若杀死奸夫或伤者,按本夫分别略加杖徒之罪。又律言本夫杀奸以其有义忿也,例又推及本夫纵容其妻犯奸,若杀死奸夫即应照常人抵命。又律中杀死奸夫系指他人而言,例又推出若奸夫并非他人,如系本夫之有服尊长或卑幼,另有加重减轻之法。此外,又有子捉母奸、杀死奸夫,及妾合同奸夫杀死正妻或男子拒奸杀人各条,以广律意。又律所称奸妇系指已婚之妻,例又推出聘定未婚之妻或童养妻与人通奸,如本夫杀死奸夫或奸夫杀死本夫,另外加重减轻之条。种种因奸相杀之案,不可枚举。” [15]

法律应是人类理性的产物,但在现实中却更多地受到民族风俗文化以及社会观念等诸多因素的影响。明清律中设立“杀死奸夫”条,其中多有非理性之处。高绍先曾试图用现代刑法中的“正当防卫”的理论来解释。如果只是针对强奸案用“正当防卫”来解释,当然是没有问题的。但问题是明清律例中的许多条款是针对和奸即通奸案而设的,那么用“正当防卫”的理论来解释就很勉强。他说:“通奸中的杀奸法用正当防卫来考察,有许多特殊之处。首先,他防卫的是谁的利益?显然,不是防卫妻妾的利益,因为妻妾是造成侵害的一方,也是允许被杀死的对象,若说是防卫丈夫的利益,则丈夫并未受到侵害,因此,只能说是在防卫一种伦理道德,一种社会风化,一种家庭关系。其次,这里的不法侵害是什么?此处的奸通不是强奸而是和奸,也就是说,这种侵害是由家庭成员与外人相勾结造成的,条文规定很明确:如果本夫只将奸夫杀死,犯奸妻妾便要按和奸罪论处;这与强奸完全由外人强力所加不同。所以,强奸允许旁人捕系,而和奸只允许本夫杀却。再次,关于防卫的限度。依明、清律,和奸者杖八十,有夫者杖九十,以轻至杖罪,而律许听杀,且包括自己的妻妾,则防卫与侵害之间的距离也未免太大了。用现代正当防卫的理论剖析以上这几点,于法于理都不通。”[16]

按明清法律,“杀死奸夫”既许平民杀奸,但非毫无限制,律意重在“奸所”、“登时”,何以如此规定?薛允升解释原委道:“盖以奸所亲获,即属奸情确凿,律许专杀,是以有杀死勿论之文。其云登时者,以其时其势万难少缓须臾,若非登时杀死,必致乘空脱逃,且或反将本夫拒斃,非谓以登时非登时为本夫罪名轻重之分也。”[17]但在实际司法中却存在着任意扩大解释的情形,以致滥杀。刘体智《异辞录》的“奸案判词”条云:“奸案格杀勿论,按律应在奸所登时捉获。苟非然者,不能引此条为例。光绪间,粤中有本夫与妇随人逃后两年,踪迹得之于数百里外,因并杀之者,援例释罪,部员挑剔勿允。时李勤恪为粤督,杨莲府制府为入幕之宾,改判词云:‘窃负而逃,到处皆为奸所;久觅不获,乍见即系登时。薛云阶尚书在部,见而大赏之,立允其请。”[18]

“杀死奸夫”有许多荒谬可议之处,但从其设立直到晚清,却没有人进行批评甚至表示些许不同意见,究其原因,正如沈家本所说“盖亦心知其非而不敢轻议。”[14]2087至到清末才有几位律学者对此提出批评。其中,律学大家薛允升从其始终坚持的“古律之不可轻易增改”的一贯立场出发,通过唐、明律的比较指出:“《唐律》无此名目,不为无见。窃谓妻犯奸淫,即在应出之列,不出之而遽杀之,安能免罪矣。律于出妻之法,最为详备,非但意存忠厚,亦且保全人命不少,此法不行,而杀奸之例日益增多,甚至尊卑相犯,骨肉残杀,有弟杀兄、姪杀叔者,又有杀及伯叔母、胞姑、胞姊者,皆纷纷纂入例内,而轻重亦不得其平。”[10]475-476此外,薛允升认为“奸夫”、“奸妇”之名也不够严谨,对此嗤之以鼻:“奸夫之名,《唐律》所无,《明律》以男女犯奸谓之奸夫、奸妇,殊嫌未妥。奸妇尚可言也,奸夫何可为训。如亲属相奸,亦可谓之奸夫乎?以通奸之人谓之为夫,名之不正,莫此为甚”[10]473。沈家本则在西学东渐的影响下,于晚清变法已成大势所趋的背景下发表了《论杀死奸夫》一文,精辟指出杀死奸夫“未能尽合乎法理,又未能有益于政治、风俗、民生,则何贵乎有此法也”,并列举其可议者七,其中“不合乎法理”者有四,“关乎政治”、“关乎风俗”、“关乎民生”者各一。原文较长,谨引其“关乎民生”者云:“奸淫有伤风化,从重惩创,固属扶持世教之心。第人之不善,千汇万状,奸罪其一端耳。其重于奸罪者何限,乃他罪皆无许人擅杀之文。即如窃盗一项,必持杖拒捕,格杀者方可勿论,其登时追捕殴打至死者,尚问满徒。独此例则杀人不必科罪,世俗更有杀奸杀双之说,於是既杀奸夫者,必杀奸妇。往往初意捉奸,不过殴打泄忿,迨奸夫毙命,即不得不并奸妇而杀之。奸妇即跪地哀求,矢誓悔过,在本夫初未尝有杀之之心,而竟有不得不杀之势。更有因他事杀人,并杀妻以求免罪者。自此例行,而世之死于非命者,不知凡几,其冤死者亦比比也。”[14]2086

尽管“杀奸”以及“杀奸杀双”的法律规定有许多不合理之处,但是这些法律规定却在中国历史上存在并援引适用了七八百年之久,作为一种文化,至今仍在一些人的头脑中有着根深蒂固的影响。究其原因,明清法律中的杀奸条款是男权社会的“男尊女卑”、“妇女为男人之附属物”等腐朽观念的产物。在晚清变法中,一些思想顽固守旧者如吉同钧等虽明知其中有诸多不合理之处,但仍竭力加以维护并宣扬,他说:“杀人必抵命者,法也,而杀奸之本夫不惟不抵命,而反保全其命;不知者不坐罪,亦法也,而不知情之奸妇不惟必加罪,而又治以绞罪,是岂故为轻重哉?一则振发阳刚,一则遏抑阴邪。此虽亵狎凶秽之事,而圣王整饬纲纪、扶持伦理之义悉寓其中,未可以为三尺之法而轻视之也。”对《新刑律》中删除了“杀死奸夫”条款,吉同钧耿耿于怀,并表达了强烈不满,他措辞激烈地批评说:“若如今之《新刑律》,既无本夫杀死奸夫专条,又无亲属捉奸明文,其二十三章虽设有和奸治罪之条,然止及于有夫之妇,后虽充补室女孀妇犯奸,亦准减等治罪之条。然有夫之妇与人通奸,惟本夫告诉乃论;室女孀妇,惟父母、翁姑告诉乃论,此外告诉无效。似此禁其犯奸,不啻导之使奸也。试设身处地代人悬想,如室女未有父母,孀妇未有翁姑,或父母翁姑不在家中,偶尔失身于人,被奸夫霸占,公然在家宣淫,而同居之亲属告诉无效,势必隐忿含羞,听令寡廉鲜耻。风俗至此,岂不伦理亡,王法斁,人道同于狗彘哉!呜呼,古者明刑以弼教,今也作法以自毙,长此以往,不思变计,行见学校之中,鞫为蔓草,零露衣冠之士,化作猪豭,不待污染赤化,固已共戴绿巾矣。可慨也夫,可慨也夫。”[15]

结论在人类社会早期,因祭祀、战争、复仇等种种原因而杀人,甚至吃人都是司空见惯的事情。当历史进入文明时代,囯家限制了个人专杀的“权利”,法律明确规定“杀人”是一种犯罪,但同时也规定个人在“杀人而义”(注: 《周礼•地官•调人》云:“凡杀人而义者,不同国,勿令仇,仇之则死。”注:“义,宜也。”《疏》:“杀人而义者,於法宜杀者也。”(见《周礼正义》第四册第1031页。))的情况下的去罪化。早在秦汉法律中就已有“格杀勿论”的法律,唐律中的“格杀勿论”己比较完备,其中“夜无故入人家”条中具有现代刑法中正当防卫的特征,主要是防卫他人夜间对其住宅、生命财产以及人身实施的不法侵害。“罪人拒捕”给捕人以临时处置权,主要是防止罪犯抗拒执法,逃避法律的制裁,维持公权力的尊严。“不言请辄捕”条赋予第三人以“捕格权”,其权力大小等同于“将吏”,主要是防止针对他人正在实施的不法侵犯。以上3种情况,律许专杀,其主体有“凡人”,也有代表官方行使逮捕权的“将吏”。“凡人”又可分为“事主”或“主家”(当事人)与“他人”(第三者)。为防止滥杀,唐律对“格杀勿论”的适用做了必要的限制;但到明清时期,“夜无故入人家”及“罪犯拒捕”变化不大,变化最大的有:一是删除了“不言请辄捕”条,旁人及道路行人在目睹贼盗强奸等情形时,皆不许捕系相助;二是增加“杀死奸夫”的法律规定,使杀奸的条款更加纷繁复杂,而且也隐含滥杀的伏机;三是“罪犯拒捕”发展为“就地正法”。显而易见,明清律的上述变化都有值得批评的不合理之处。

参考文献:

[1]长孙无忌,等.唐律疏议[M].刘俊文,点校.北京:中华书局,1993:346.

[2]沈之奇.大清律辑注(下)[M].怀效锋,李俊,点校.北京:法律出版社,2000:635.

[3]王先谦.荀子集解[M].上海:上海书店,1996:184.

[4]张家山汉简整理小组.张家山汉墓竹简[M].北京:文物出版社,2001:29.

[5]孙诒让.周礼正义•第十一册[M].王文锦,陈玉霞,点校.北京:中华书局,2000:2830.

[6]沈家本.历代刑法考•汉律摭遗[M].北京:中华书局,1985:1474.

[7]薛允升.读例存疑(第四册)[M].黄静嘉,编校.台北:台北成文出版社,1970:751.

[8]中华书局编辑部.春秋公羊传.见汉魏古注十三经(下)[M].北京:中华书局,1998:28.

[9]薛允升.读例存疑(第五册)[M].1128.

[10]薛允升.唐明律合编[M].758.

[11]薛允升.读例存疑[M].750.

[12]续修陕西通志稿•卷二百•文征八[M].

[13]大明律[M].怀效锋,点校.北京:法律出版社,1999:151-152.

[14]沈家本.历代刑法考•寄簃文存•论•论杀死奸夫[M].

[16]吉同钧.书旧律杀死奸夫门后[G]// 乐素堂文集(卷七).北京:北平杨梅竹斜街中华印书局铅印本.

[17]高绍先.中国刑法史精要[M].北京:法律出版社,2001:203-204.

[18]薛允升.读例存疑(第四册)[M].797.

[19]刘体智.异辞录[M].北京:中华书局,1997:118.

The Source of “Kill on the Spot without Further Admission” in the Tang CodeYAN Xiao瞛un

(Northwest University of Political Science and Law, Xian 710063, China)

Abstract:

Three articles can be found in the Tang Code concerning doctrine of "kill on the spot without further admission:" 1) the owner of a dwelling is authorized to kill on the spot those who break into the dwelling without cause; 2) the officer and official can kill on the spot those who resist arrest with arms or fugitives; and 3) "a disinterested person" is empowered to kill those who resist arrest on the crime scene of robbery, theft, rape or adultery. The source of the provisions can be traced back to the laws in the Qin or Han Dynasty or even earlier. In the Song and the Yuan Dynasties the doctrine kept evolving and to the Ming Dynasty, the third provision aforesaid was repealed while "kill on the spot adulterer" was added. In the Qing Dynasty, the provision "kill adulterer" kept amending and consequently there appeared a variety of provisions related to "kill on the spot without further admission" in the case of adultery.

Key Words:kill on the spot without further admission; legitimate self-defense; kill adulterer; resist arrest

本文责任编辑:张永和