高职数学学优生与学困生归因的分析与研究

2009-09-10胡晓红张倩

胡晓红 张 倩

[摘要]我们主要以韦纳的归因理论为依据,对高职学校学优生和学困生进行数学归因的统计比较分析,结果表明:自身的努力程度,兴趣,自信心和学习方法是影响他们数学学习成绩的最重要的四个因素。学生在承认外因起较小作用的同时,一般都认为内因的作用大大强于外因。教师应注重培养学生的学习兴趣和自信心,注意培养学生良好的情绪,还要注意教师行为对学生的影响,引导学生积极合理的归因。

[关键词]数学 学优生 学困生 归因

[作者简介]胡晓红(1974- ),女,河北大名人,郑州旅游职业学院,讲师,硕士,主要从事数学教育和现代教育技术的教学与研究。(河南 郑州 450009)张倩(1976- ),女,北京人,新乡学院计算机与信息工程学院,讲师,硕士,主要从事计算机教学及软件开发工作。(河南 新乡 453003)

[中图分类号]G712[文献标识码]A[文章编号]1004-3985(2009)24-0177-02

所谓归因是指根据行为或事件的结果,通过直觉、思维、推断等内部信息加工过程而确认造成该结果之原因的认知活动。在所有的学习科目中,数学的重要地位是毋庸置疑的。但是,我国从事数学学习归因方面的研究并不多,在数学学习过程中,恰当的归因有助于提高学生的数学学习兴趣和帮助他们树立自信心。所以我们有必要对学生的归因倾向以及产生这种倾向的原因有所了解。唯有在此基础上,我们才能对学生进行正确的归因训练与指导,全面提高教学效果。

一、高职学生数学归因的调查分析

为了了解学生的数学学习归因倾向,我们采用了一份16道题的数学归因调查问卷。该问卷根据韦纳三维度归因理论设计。韦纳认为影响学习及结果的原因可以分别从三个维度进行划分:内因、外因;可控制的原因、不可控制的原因;稳定原因、不稳原因。将三个维度综合起来,可将影响学习行为及结果的原因分为八类。即稳定、可控制的内因,如学习兴趣、自信心等;不稳定的、可控制的内因,如努力、注意、学习方法等;稳定的、不可控制的内因,如能力、智力、健康等;不稳定的、不可控制的内因,如疲劳、情绪等;稳定、可控制的外因,如教师的评价和同学的关系等;不稳定、可控制的外因,如教师和同学的帮助等;稳定、不可控制的外因,如教材的难度、学习条件等;不稳定、不可控制的外因,如机遇、运气等。该问卷覆盖了以上影响学生学习行为及结果八大原因。本问卷的设计采纳郭亨杰主编《心理学——学习与应用》中归因一章的归因调查问卷的模式(计分方法:选A得2分、选B得1分、选C得0分、选D得-1分、选E得-2分,哪一项得分最高,学生的归因就倾向于哪一种)。该问卷经过了实践,具有较高的信度与效度。

这16道题按韦纳三维度归因理论顺次分布。第1、2题的学习兴趣、自信心是可控制、稳定的内因;第3、4题的努力程度、学习方法是可控制、不稳定的内因;第5、6题的能力和健康原因是不可控制、稳定的内因;7、8题的上课情绪好坏或是否疲劳是不可控制、不稳定的内因;9、10题教师的评价和学生相处关系是可控制、稳定的外因;11、12题同学与教师的帮助是可控制、不稳定的外因;13、14题教材难度和数学学习环境是不可控制但又比较稳定的外因;15、16题的运气好坏和教师上课质量是不可控制、不稳定的外因。

本研究从郑州旅游职业学院商贸系共选取有效被试100名,其中学困生50名,学优生50名。学困生的界定按近期的数学考试成绩小于60分并结合班主任和任课老师的综合评价为依据,学优生多是按数学考试成绩大于90分为标准选取。

为保证问卷测量的真实性和有效性,我们采取了由老师随堂全班测试(试卷有统一指导语和要求),试卷汇总后从问卷中找出有效被试的方法。我们共发放问卷332份,从中选出符合要求的高职数学学困生50人,学优生50人。问卷中A,B,C,D,E代表各题选项,各项男女生所得平均分或总分都能反映出学生倾向于选哪一题。该题所得的平均分或总分比其他项高,说明学生倾向于此项归因。采用平均分是为了能纵向比较该选项被试不同所产生的结果。我们利用统计学原理,得出以下结果:

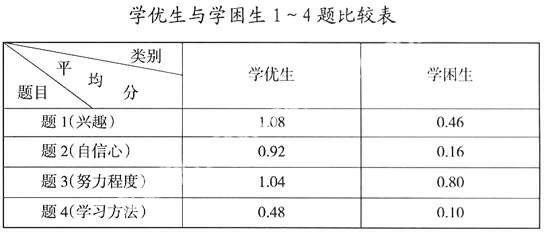

第一,无论是学优生还是学困生,都认为对学习是否感兴趣,是否有自信心,学习是否努力,是否注意学习方法均对学习有较大影响;并且学优生的归因倾向更加明显;高职的男生较女生认为学习跟信心有关(如表所示)。可见,要提高学生的学习成绩,教师一定要加强其自信心和兴趣及学习方法的培养。

第二,无论是学优生还是学困生,在能力和健康方面的平均分都较低,这说明他们并不认为数学成绩的好坏是能力导致的,一般也不做健康方面的归因。

第三,学生认为他们的成绩现状跟题材难度没有太大的关系;从15题可以看出,学生几乎不做运气方面的归因。

第四,学优生比学困生更容易受上课情绪和疲劳的影响。这或许是因为学优生在学习上的精神紧张程度更高一些。

二、结论和建议

1.学优生和学困生的归因区别。学生对自己数学成绩好坏归因不同,就会导致他们在行为上的反应不同。B.Weiner认为,追求成功的人倾向于把成功归因于内部比较稳定的因素,而把失败归因于自己内部因素的负性面,认为只要改正这些负性面,就能够取得成功,而避免失败者则相反。数学学习较好学生倾向于自身和不可控、不稳定内因;而成绩差的学生把自己的数学学习不好归因于内部因素负性面。这一结果表明,大多数学生有追求成功的愿望,是具备追求成功的强大内驱力的。如果教育工作能采取有效的措施,遵循教育规律加以引导,这股强大的动力就会转化为实际的驱动力,推动学生发挥自身潜能,创造良好的数学学习环境。

2.影响学生学习成绩最重要的四个因素。从统计数据上分析,所有三个年级的学生都认为可控制的内因,即自身的努力程度、兴趣、自信心和学习方法是影响他们数学学习成绩的最重要的四大因素。针对这种情况,教师应该特别重视培养学生对数学学习的直接或间接兴趣,并且坚定其学好数学的必胜信念。并通过各种方法,引导和促使学生在勤奋刻苦学习的同时,加强对学生的学法指导,教会学生在学习过程中摸索适合自己特点的科学的学习方法。

除了大多数学生认为的上述四个因素以外,情绪和教师的帮助也在较大程度上对他们的成绩有着影响。而同学间的互助和教师的授课质量都处于较不重要的位置。学生基本上都认为运气和健康状况对他们成绩的影响很小。可以看出,学生在承认外因较小作用的同时,一般都认为内因的作用大大强于外因,说明学生随着年龄的增大,他们的自强意识也在逐渐地增强。

3.教师行为对学生归因的影响。韦纳等人通过研究发现可控性维度与他人的反应关系极为密切,教师对学生的评价、奖励主要是依据所知觉到的结果是否为学生的责任,学生是否可控制得了这种结果。比如在学习成绩上,勤奋努力通常比能力高更容易获得教师的奖励,在失败时缺乏努力比缺乏能力则更常受到惩罚。教师的评价、奖励对学生的行为产生一定的影响,它影响到学生对自己行为的归因,进而影响到学生后继的行为。教师的行为对学生归因的影响主要表现在以下两个方面:

第一,教师对学生后继行为的指导影响学生的归因。教师在对学生的学业成败做出一定的归因后,在表现出情绪反应和语言评价的同时,往往也对学生的后继行为进行指导,或帮助或给予额外任务或忽视等。当教师把学生学业失败归因于学生能力差时,便对学生产生同情并愿意帮助他们;如果归因于学生不努力时,则对其产生愤怒情感并不愿意帮助他们。学生则可能从教师对他们的额外帮助与否推断对他的能力的看法,进而影响其对自己能力评估。因此,教师对学生成就行为的指导帮助要因任务难度、学业情况不同而有所区别。因为教师对某学生学业上的帮助有时不仅不利于学生独立思考和工作能力的培养,而且还会影响到学生对自己的能力的评估和对成功的自信心,同时,还可能影响班级其他学生对该生的看法,认为他能力差而需要额外帮助,使其自卑,这种情况在完成容易任务时尤甚。

第二,教师对学生的期望影响学生的归因。心理学家罗森塔尔和雅课布松的研究证明了“皮革马利翁”效应,即教师的积极期望可导致学生实际上的进步。教师对学生有不同的期望水平,影响学生的学习能力感。教师的积极期望能促进学生进步,形成积极的归因模式。但在教学中,有时教师的期望也可能起消极作用。例如,教师对学生寄予高期望,而学生的成就动机不高,当学生体会到教师高期望时,会产生压力和过度焦虑,可能对失败做出外部归因以减轻压力。对于能力不高的学生,教师期望低,并伴有同情和额外帮助,可能会使这些学生对进一步失败做出能力归因,更加自卑,甚至形成习得性无助感。

4.引导学生合理归因。归因理论是从结果来阐述行为动机的。它有助于了解心理活动发生的因果关系,有助于根据学习行为及其结果推断出个体的稳定心理特征和个性差异,有助于从特定的学习行为及其结果预测个体在某种情况下可能产生的学习行为。个体对自己成就情境的不同归因,会引起不同的认知、情绪和行为反应。研究证明,不适当的归因会使学生产生消极的情绪,从而不利于其完成学习任务;积极的归因对个体的学习和行为有积极促进作用,尤其对学困生而言,通过积极的归因训练可以使他们把自己的成败归于某些因素,从而提高学习积极性。教师可适时地采用经验交流法、咨询法等来了解学生的归因倾向;在引导积极归因时,教师可采用暗示、引导法,例如,某些学困生学习不好的真正原因是这些学生的能力低一些,但是如实告诉他只能使他感到无能为力,而如果让他感到原因是努力不够就不会降低积极性。

5.使学生获得成功的体验,提高学生的自信心。所谓成功的喜悦,指个体达到预定目标时的一种愉快的感情体验。学生从成功中看到自己的力量,增强数学学习的信心。他们在感受自己的成功时,就是在进行兴趣的自我培养;他们从成功的学习开始,就可以增强进一步学习的自信心。让学生体会成功的快乐方法有很多,除了对其激励性评价之外,还包括对其进行分层教学。进行分层教学,要注意低起点、小步子的原则。低起点,就是要摸清学生的相关知识、能力基础和心理准备的实际,把起点放在使学生努力一下就可以达到的水平上,使新旧知识产生联结,形成网络。根据数学课的特点,教师可以在课前或刚上课时以提问的方式对学生的预备知识进行检测,以课下和学生交谈的方式了解学生的水平,确定教学起点。小步子,就是根据学生实际,确定每一步所要达到的目标要求。由于数学学科本身的一些特点,教学的步子要小,把教学内容按由易到难、由简到繁的原则分解成合理的层次,然后分层渐进,把产生挫折事件的频率减至最低程度,使学生的学习层层有进展,尽量让他们处于积极学习的状态,感到学习数学并不是一件非常痛苦的事情,从而不断增强学习数学的动机和信心。

[参考文献]

[1]张爱卿.归因理论研究的新进展[J].教育研究与实验,2003(1).

[2]张厚粲.心理与教育统计学[M].北京:北京师范大学出版社,1993.

[3]郭亨杰.《心理学》——学习与应用[M].上海:上海教育出版社,2001.

[4]徐勇.数学学习差生心理问题[J].数学教育学报,1998(1).