《长征》教学设计及点评

2009-09-02杨洋张劲锋

杨 洋 张劲锋

● 教材分析

本课为人教社《中国近代现代史》下册第一章第四节《红军的长征》一课的拓展课。主要讲述全国革命形势的迅速发展引起了国民党反动派的极大仇恨,为了扑灭革命,消灭红军,蒋介石调集大军对革命根据地连续发动了五次大规模“围剿”。由于中央左倾错误主张,第五次反围剿失败,红军被迫长征。长征途中能否摆脱敌人的围追堵截,能否保存党和革命力量,成为中国革命发展的关键。途中举行的遵义会议,成为党的历史上生死攸关的转折点;之后如何战胜恶劣的自然环境生存下去,又是对红军意志品质的极大考验。因此,这是中国革命的一个重要的转折时期。

● 学生分析

学生的年龄特点和认知特点:高一学生对问题的认识不只停留在表面现象,具有更深层次的探究愿望。在思维方式上由感性思维向理性思维过渡。

学习者在学习本课之前应具备的基本知识和技能:学生已经学习了中国近现代史内容,有一定的史实基础,并能够进一步认识史实背后的本质问题。学生可以通过自身具备的知识储备,通过对问题的思考、讨论和参加活动,进一步在知识与能力、情感态度价值观方面得到提升。

● 设计理念

这是一节拓展学习课。拓展学习课就是在新课程理念的指导下,以课堂教学为主阵地,以现代教育技术为媒介,以教师的引导、示范和学生的主动参与相结合的方式,结合教学内容,根据学生情况,在教材基础上顺势拓展,让历史贴近生活,充分体现时代性特色,以突破教材的重点、难点,激发学生的热情,培养能力、陶冶情操。本节课目的是通过学生的主动探究活动,培养学生的历史思维,促进其智慧的发展。教师在教学过程中,既要做教学的设计者与组织者,也要做学生智慧达成的评价者。

● 教学目标

知识与技能目标:了解和掌握红军第五次反围剿的概况和结局;了解长征的历程及影响;理解和领会遵义会议内容及影响。

过程与方法目标:通过历史事件和现实问题的比较和探究,培养学生比较历史事件,深入分析和正确评价历史;通过史实思考现实问题的能力;通过学生自主探究学习过程,体验和感受自主学习、探究学习和合作学习,培养其分析问题、解决问题的能力。

情感、态度与价值观目标:通过对历史现象的剖析,逐步形成学生的辩证唯物史观;激发学生的忧患意识、历史责任感以及学习历史的兴趣。

● 教学重、难点

重点:唤起学生居安思危的意识,内化学生自强不息的民族精神。所以,知识本身不是本课的重点,情感层面的激发才是本课的重中之重。

难点:为什么说遵义会议是中共从幼稚走向成熟的标志;长征对于当今学生的指导意义是什么;什么是长征精神。

● 课前准备

教师将本节内容和相关的文字、图片、声音、影像、动画制成多媒体课件和专题学习网站;提前给学生布置预习题目,学生分组搜集、了解有关红军长征的内容。

● 教学设计

总体教学设计思路是:充分利用现代化教学手段,挖掘学科教学资源,大胆地进行信息技术与学科教学之间整合的尝试。学生在教师的引导下,采用“自主、合作、探究”的学习方式,由宏观到微观、由具体到抽象、由感性到理性地去进行分析探讨,最终完成教学任务。具体教学步骤如下。

[整合点1]课前预习,自主开发的学习网站与学生自主合作学习相结合。

课前部分:学生分组自主预习。教师将自主设计与开发的《长征》网站发布到互联网(如图1所示)。学生分成几个学习小组,教师布置各组课前预习任务。学生借助网站查找相关信息,完成预习任务,从而培养学生自主、合作学习的能力。

课上部分:学生在教师引导下通过探究完成学习。教师将《长征》网站作为本课课件。网站主要分为“教学设计”、“教学过程”、“活动探究”、“知识拓展”四部分,教师主要利用“教学过程”和“活动探究”完成课堂教学。

[整合点2] 动手操作,亲身体验,虚拟学习情境与学生探究学习相结合。

首先要解决的问题是“长征的原因是什么”。为了让学生更好地理解这一问题,教师为学生准备了一个电子沙盘(如图2所示)。让学生成为第五次反围剿的指挥者并利用电子沙盘排兵布阵,更直观地体验正确和错误的作战方针,进而更深刻理解由于作战方针错误带来的严重后果——长征。

[整合点3]信息技术还原历史,学生重“走”长征路,感受长征艰辛。

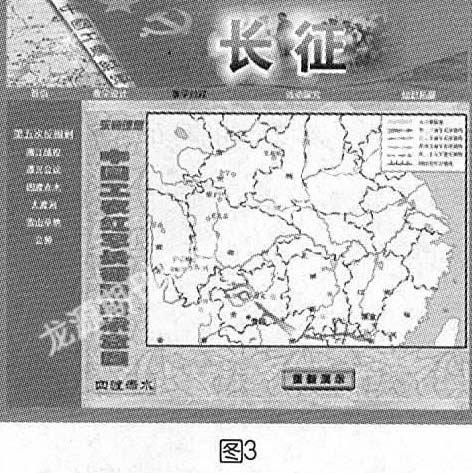

第二,了解长征的经过。通过课件中的动态长征路线图(如图3所示),学生学习和体验长征的过程。教师可以控制动态地图行走的位置,在长征途中曾出现的重要的战役、会议地点可暂停行走,学生了解此处的内容后可继续向前。通过这种方式,为学生创设一个重“走”长征路的情境。

在长征过程中,学生首要了解的是湘江战役。教师讲解的同时投影显示湘江战役资料片(但不给视频声音),通过这种形式改变传统的单纯由教师讲解的方式,学生一边听教师讲授一边可以看到当时的情景,更深切地体会湘江战役的惨烈,触动学生的内心情感。

[整合点4]《长征》视频创设情境,激发学生问题思维,突破难点。

渡过湘江后的一个重要的内容,也是本课的一个难点——遵义会议。遵义会议的内容比较枯燥,会议影响又是难点,学生不容易理解。为此我做如下处理:教师为学生播放两段录像(截自电视剧《长征》,如图4所示)。第一段是第五次反围剿时期,李德、博古指挥的场景;第二段是遵义会议上毛泽东发言的场景。然后提出问题:“两段录像的主要区别是什么?什么发生了变化?遵义会议最大的成果是什么?地位变了又会带来什么变化呢?对红军有什么影响?对中国革命有什么影响呢?”录像的运用不是单纯让学生去看热闹,而是看录像背后隐藏的问题,学生看出问题后通过自己的思考和同学间的讨论解决问题。这样处理可以更好地激发学生的兴趣,帮助学生更好地理解本课难点。

[整合点5]音频资源激起学生好奇心,“电子沙盘”感受神奇用兵。

接着介绍一个经典的战役——四渡赤水,与前面的第五次反围剿和湘江战役形成鲜明的对比,进而让学生理解毛泽东的正确作战方针给中国革命带来的积极意义。当今学生对革命歌曲了解甚少,因此先给学生播放《四渡赤水》歌曲片段,利用学生对歌曲内容的好奇心引出这场战役,然后结合歌曲的情境让学生利用电子沙盘给其他同学介绍此次战役,亲身感受毛泽东的神奇用兵。

[整合点6]教师讲演与数字化图片相结合,师生共同体会长征精神。

接下来的大渡河、泸定桥部分教师结合投影图片简单介绍。长征途中最艰苦的时期爬雪山、过草地部分,给学生播放两段录像,使他们体会当时恶劣的自然环境;然后教师讲授一些这段时期的实例,让学生体味红军的艰辛,触动学生的内心,感受长征精神。最后一部分中央红军长征的结束,三军会师的情况简单介绍。

[整合点7]自学巩固,形成能力,再次利用自主开发网站,拓展学生课后学习。

课后部分:学生利用网站拓展学习。学生可以利用课余时间继续在《长征》网站(如图5所示)提供的“知识拓展”部分了解有关长征的内容。在这里网站为学生提供了丰富的资料,如“相关网站”、“在线视频”、“珍贵照片”、“长征组歌”等,可供学生课后学习。

● 教学反思

本课采用了多种教学方法和技巧,整节课学生在教师创设的情境下,仿佛身临其境——重走长征路,学生带着兴趣和问题学习,思维活跃,积极踊跃,使教师有效教学的时间几乎达到了整节课。在教师情境和问题的设置下,本节课应该说比较好地完成了知识与技能、过程与方法、情感态度及价值观的三维目标,并且有效地突破了教学重点,巧妙地完成教学难点。但在教学的过程中也发现了一些不足,如由于本节课内容容量比较大,整节课各部分之间给学生思考问题的时间略短;课件中教师为学生设计了电子沙盘,学生可以亲手操作,由于不熟练,在操作的过程中耽误了一些时间;最后部分,对学生思想情感的升华教育高度不够;由于时间问题,学生讨论和发言的时间略短,应多留些时间,给更多学生发言的机会,进一步深化思考。