歌剧《江姐》二度排演始末

2009-08-26耿耿

耿 耿

“文革”期间,许多深受广大群众喜爱的文艺作品饱受摧残,许多优秀的文艺工作者遭到迫害。1976年10月粉碎“四人帮”以后,这些文艺作品才得以重见天日。空政文工团的民族歌剧《江姐》,因为江青的否定和打压,被封存长达12年之久,直到1977年春天才开始第二次排演。此时的空政文工团演员和创作人员在“文革”期间走的走,散的散,所剩无几。加上极左思潮的影响也难以彻底消除,还时时在困扰着文艺工作者。因此,当《江姐》第二次排演时,起步就显得异常艰难。

江青觉得《江姐》妨碍了她培植的“样板戏”,《江姐》就被停演了

1964年9月,歌剧《江姐》在北京公演后,很快受到广大观众的欢迎,红遍了全国。江青觉得《江姐》妨碍了她培植的“样板戏”,多次讲话要求停演,并要把阎肃调去,另起炉灶,另搞一个京剧全本的《红岩》。但因空军司令员刘亚楼对《江姐》倾注了很多心血,空军政委吴法宪起初没有完全按照江青说的办,《江姐》继续在广州、深圳等地公演,也没有立刻把阎肃调给江青。后来,趁刘亚楼在上海病重住院时,吴法宪还是秉承江青的旨意,瞒着刘亚楼,把正在武汉演出的《江姐》剧组调回北京,仅举办了几场内部演出后,《江姐》就被停演了。

1965年初,阎肃正在外地采风,吴法宪命令他立即坐飞机回北京。回来后,阎肃即在中南海春耦斋受到了毛泽东的接见。阎肃平时衣着就不太讲究,那天晚上因刚从外地回来,老长的胡子都没来得及刮,邋邋遢遢地就进了中南海。毛泽东接见阎肃时,夸奖他歌词写得好。阎肃第一次这么近距离地见到毛泽东,非常拘谨,加之毛泽东的湖南口音重,阎肃听不大懂。听不懂也不敢问,只能装听懂,阎肃于是一个劲地笑。临走时,毛泽东送给他一套精装的《毛泽东选集》。

紧接着,江青接见了阎肃。江青说,小说《红岩》突出的是工人,而歌剧《江姐》突出了小知识分子,要阎肃另写一个《红岩》,京剧全本的,要突出工人,突出许云峰和成岗。阎肃表示,自己以前没有写过京剧。江青说:“我找一个懂京剧的人和你合作。”

江青推荐的这个人,是著名作家汪曾祺。

阎肃和汪曾祺并不熟悉,听江青说要把汪曾祺推荐给他,心想既然江青这么信任汪曾祺,就和人家好好合作吧。他谦虚地表态说:“我一定要和这位同志好好合作。”

没想到,江青一听就瞪起了眼睛,脱口道:“他不是同志,他是个右派!”阎肃顿时愣住了,暗想:用人不疑,疑人不用。江青怎么这样呢?之后,阎肃便去了北京京剧院,与汪曾祺等人合作,先后创作出了京剧《红岩》、《红灯照》等。

在这一段时间里,吴德几次来找阎肃,向他传达毛泽东的指示。毛泽东说:“李玉和这个同志很好,怎么让他死了呢?”为此,把阎肃关了一个月,让他修改京剧《红灯记》,让李玉和“死而复活”。阎肃吃不下饭,睡不好觉,绞尽脑汁也想不出,怎么能叫《红灯记》里的李玉和不死。吴德再来看他时,一脸憔悴的阎肃说:“李玉和活了,我就死了。”吴德会心地笑了笑,就向毛泽东作了汇报,毛泽东不再坚持要修改《红灯记》了,这才把阎肃放了出来。

“文革”中,空政文工团的人被拆散,《江姐》的主要演员都流失了

“文革”爆发后,空政文工团大乱,人才流失严重。总团团长黄河、政委陆友等领导,先后被打倒,靠边站。演创人员业务荒废,两派群众忙于搞批斗。1969年,空政文工团先后有150多位同志,连同他们家里的老人、孩子被扫地出门,户口迁出北京,分别迁至黑龙江、贵州、安徽、江西等地的“五七”干校或农场劳动。

“九一三”事件后,从1972年6月起,去干校或农场的同志陆续拖家带口回到团里。回来一看,原先勉强留在北京上学的子女,插队当了知青。自己的住房早已分给别人住了,连家都没有了,满目凄凉,免不了都有一点感伤。

不但人被拆散了,编制也搞乱了。1970年5月,吴法宪提出要效仿红军宣传队,把空政文工团改名为宣传队,把歌剧团、歌舞团、话剧团,改称为一连、二连、三连。1974年4月取消了连的建制,设歌剧队、歌舞队、话剧队。1976年11月才重新恢复了歌剧团、歌舞团、话剧团的名称。

阎肃得知空政歌剧团恢复了,就闹着要回来。北京京剧院想留他,好说歹说留不住,阎肃是铁了心地要回来。在离开12年之后,阎肃终于在1977年回到了空政歌剧团。

此时的空政歌剧团,已经从原驻地灯市东口搬到了定慧寺。定慧寺始建于明朝宣德年间,是一个面积不大的小庙,属于文物保护单位,住房有限,排练节目都找不到一块像样的排练场地。“文革”前,团里人才济济,红红火火。一场浩劫过后,“第一代江姐”万馥香、蒋祖缋、郑惠荣都转业到了地方。《江姐》的演员仅剩下8个人。把干部、乐队、管理员、炊事员、司机全都算上,全团也只有三十来个人。时任歌剧团团长的王振魁说起这一段历史时,一个劲地摇头,直叹气:“三十来个人,8个演员,什么都弄不成!”

歌剧团恢复后,作为团长,王振魁首先想到的就是把流失的演员收回来。因为他们相互配合多年,舞台经验丰富,如果重排《江姐》,音乐一起,在台上都知道该往哪儿站。原空政文工团总团团长黄河,“文革”中调到东北某军,此时已回来任空政文化部部长。王振魁向黄河提出了一份名单,希望收回十一二名演员。排在前列的是3位扮演江姐的演员:万馥香(时在北京市某工厂当仓库保管员)、蒋祖缋(时在北京市歌舞团)、郑惠荣(时在北京市供电局)。黄河很支持,可是空军首长顾虑太多,觉得涉及面太广,全收回来有困难,最好从空军内部解决。

收回演员这条路行不通,只好另想办法。1977年元旦前后,将驻昆明空军某部业余宣传队借调到了北京。该宣传队成立于1970年,各类演员配套,组织健全。经过筛选,共借调来近40人。队长、政委都来了,这样也是为了利于管理。

中央高层关于《江姐》的争议成了重排《江姐》的“拦路虎”

有了人,就可以排戏了。可是排什么戏好呢?团里的老同志都想重新排演《江姐》,但个别领导还是心有余悸,怕吃不准。那时,全国最先恢复演出的歌剧是《洪湖赤卫队》,各家电台争相播放《洪湖水,浪打浪》、《小曲好唱口难开》。在《江姐》剧中扮演双枪老太婆的孙维敏,原是安徽省歌剧团的演员,演过《洪湖赤卫队》里的韩英。既然有一个现成的“韩英”,那就先上《洪湖赤卫队》吧。定慧寺没有排练场地,他们跑到一个水泥管厂的厂房里排练,自己动手挖乐池,搭舞台。1976年底,在铁道兵礼堂首演,后挪到北展剧场公演。这是空政歌剧团恢复后排演的第一部大戏,也是粉碎“四人帮”以后第一家在京公演《洪湖赤卫队》的文艺团体。

《洪湖赤卫队》连演50多场,场场爆满。演出结束后,观众围着演员们久久不愿离去。观众问的最多的一句话是:“你们怎么不演《江姐》啊?”

1977年初,有关领导表示,可以重新排演《江姐》。全团上下欢呼雀跃,立刻投入了紧张的筹备和排练中。重排《江姐》,首先遇到的是一个困扰大家多年的老问题:要不要修改剧本?《江姐》自首次公演以来,各级首长众说纷纭,有很多各不相同的意见,相互矛盾,还都有来头,这就叫人犯难了!

1964年10月13日,毛泽东在观看《江姐》时,说了一句话:“江姐那么好的一位同志,为什么让她死了呢?”14日,毛泽东对空政文工团的有关同志说:“看了你们的歌剧,剧本改写得不错嘛。是否可以不要江姐死。要把沈养斋抓住,沈醉在北京嘛,大特务头子,我们早已抓住了,沈醉的检查我都看过了嘛。就让双枪老太婆把沈醉包围住,不要跑掉了,要抓住嘛。”

江青抓住毛泽东这句话大做文章。1964年12月,她把空政文工团总团副团长牛畅找去,说:“主席对这个剧有点儿意见,说江姐不应该死,应该让双枪老太婆带着游击队打进渣滓洞,把江姐救出来。《江姐》立意不好。小说《红岩》突出的是工人,你们的《江姐》,还有电影《在烈火中永生》,两个戏都突出了小知识分子,这怎么行呢?音乐也要改。《江姐》用南方小调,缠缠绵绵,悲悲戚戚,能反映革命先烈吗?应该用河北梆子唱,河北梆子唱起来多么高亢。《江姐》不要在南方演了,不要再凑热闹了。我要重新搞个《红岩》,京剧全本的。阎肃的歌词写得不坏,把阎肃叫来,把整个创作队伍都叫来。”

刘亚楼对毛泽东的意见很重视,即使在病床上还在考虑此事。他提出了一个修改方案:江姐挺立在红岩上,工人、农民、解放军、少先队员面向江姐而立,满天红霞,《红梅赞》歌声起……大幕徐徐关闭。这是一个模糊方案,回避了江姐死没死的难题,全剧结构无须大动,观众可以接受,同时也贯彻了毛泽东的指示精神,可谓两全之策。

陆友告诉笔者,中央首长观看《江姐》时的意见,都作过记录,编写成了简报。笔者到资料室真的找到了一些。其中编号为第215期的简报,时间是1965年6月21日,地点在民族文化宫,性质是招待演出,李先念、薄一波、谢富治观看演出。下面是这3位副总理观看演出时的谈话记录:

薄一波:这次调查,真有甫志高这个人,也是叫这个名字,他是叛变了,但敌人不相信他,在牢里被敌人打死了。沈养斋演得好。(对谢富治)他(指沈醉)还在你那里。

谢富治:对。他(指沈醉)写了一篇很重要的材料,值得看一看。

李先念:刘亚楼司令员在病中还在修改剧本,还在编写歌词。现在《红梅赞》很流行哪!周总理在舞会上经常唱,有时他还打拍子叫大家一起唱。

薄一波:不是有个意见吗?不叫江姐死。

李先念:不死不行,我看还是要死。

谢富治夫人:上海京剧团的江姐不死,可是观众有意见。

……

有一次,贺龙观看完演出,非常赞赏扮演沈养斋的演员黄寿康,与黄寿康交谈起来。贺龙说沈醉在北京,可以去访问访问。黄寿康低声道:“贺老总,有人说江姐看到丈夫牺牲,哭哭啼啼的,有损江姐的形象。”

贺龙说:“如果我死了,我的老婆不哭,我还要她干啥!”

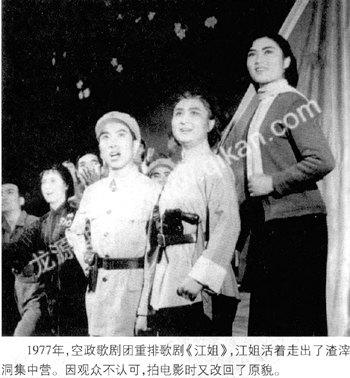

毛泽东逝世后,各级都强调“继承毛主席遗志”。空政歌剧团反复讨论,权衡再三,给《江姐》设计了这样一个结尾:江姐被押赴刑场,即将行刑。双枪老太婆率领游击队,和解放军一道冲了过来,救出江姐。双枪老太婆击毙了甫志高,沈养斋正想逃跑,江姐、华为等堵住去路,将沈养斋活捉。江姐活着走出了渣滓洞集中营。

这样一个结尾,也算是继承了毛泽东的遗志吧。

《江姐》再度公演后引起的波澜

修改剧本的同时,选演员的工作也展开了,首先要选出“江姐”。排演《洪湖赤卫队》时,考虑到一个人演韩英,连续唱多场太累,同时为了培养年轻演员,就设了A、B角。由《江姐》中扮演双枪老太婆、《洪湖赤卫队》里扮演韩英的孙维敏唱A角,唱B角的是来自昆明空军某部业余宣传队的孙少兰。

1977年3月,《江姐》正式复排。因晚上还要演出《洪湖赤卫队》,只能在白天排练《江姐》。白天黑夜连轴转,十分劳累。孙维敏(饰双枪老太婆)、黄寿康(饰沈养斋)、刘痕(饰甫志高)……这些老演员充满热情,不厌其烦,一遍一遍给年青演员配戏,都盼望着早日把《江姐》搬上舞台。

第一次排练,阎肃、羊鸣、陈沙等老同志都来观看了。陈沙的艺术理论水平、导演水平都很高,《江姐》得以成功,陈沙功不可没。观看连排时,《江姐》的音乐声一起,很多老同志就激动得坐不住了,热泪盈眶。陈沙更是老泪纵横,掩面而泣。年已七旬的陈沙,不顾年迈多病,此后一有机会就要求到排练场,指导大家排练。

《江姐》排练了一个多月,经空政文化部推荐,黄寿康又看中了在空军曲艺队学唱天津时调的赵冬兰,把她借调过来扮演江姐。“两兰”(孙少兰、赵冬兰)后来便成了歌剧《江姐》的主力演员。

1977年5月,歌剧《江姐》在北展剧场公演。

《江姐》公演后引起了很大的反响,尤其是在许多老首长的心里产生了强烈的共鸣,因为他们与这部戏有着太长、太深的情结。

“文革”前扮演“一号江姐”的万馥香,是经刘亚楼亲自批准入伍的。入伍后,有人不断写揭发信、告状信,告到空政、总政、军委,说万馥香有严重家庭历史问题,不符合参军条件。刘亚楼在上海住院,躺在病床上,向罗瑞卿介绍了万馥香的真实情况。罗瑞卿当场表示:“小万的事情你们别管了!要打官司,我来打!”罗瑞卿为万馥香做了很多工作。

罗瑞卿得知《江姐》再度公演,坐着轮椅来看演出。演出结束后,罗瑞卿被搀扶着上了舞台。他坐在轮椅上,两眼扫视着聚拢在他身边的演员们,似乎在寻找什么人,然后失望地说:“小万上哪去啦?三个‘江姐都不在啦?都换了,我怎么都不认识啦?”他的话音里透着几分沧桑,几分凄凉。王振魁团长和老演员都知道这一段曲折,一听此话,泪珠儿忍不住地往下落。王振魁噙着泪,连忙告诉罗瑞卿,说万馥香还活着,“文革”中转业到北京市工作,已经结婚成家,有了孩子,前一段还到团里来过,并把另外两位“江姐”(蒋祖缋、郑惠荣)的情况也告诉了罗瑞卿。罗瑞卿点点头,略显宽慰。

孙维敏在一旁问候道:“罗总长身体怎么样?你的腿怎么样?”后来,孙维敏告诉笔者:“我一句话问坏了,把罗瑞卿问生气了。说完我就懊悔得不得了!”

罗瑞卿挥挥手,提高嗓门,愤愤地说:“别提这条腿了!有人说我自己跳楼,我怎么会跳楼呢?我给你们改了《江姐》的一句歌词,还算了我一条罪状!”罗瑞卿的话又勾起了大家的一段回忆:1964年9月《江姐》在京公演后,有一次看完演出,罗瑞卿对阎肃说:“《绣红旗》里有两句歌词:‘热泪随着针线走,说不出是悲还是喜。为什么说不出呢?应该说得出。我替你改了。改成:‘与其说是悲,不如说是喜。”结果大家发现,经罗瑞卿修改后的这句歌词,不但押韵上口,而且更显文采,连阎肃都直叫绝。一直到现在,这段歌词还是按照罗瑞卿修改的演唱。

江姐的原型——江竹筠的儿子彭云也到剧场看演出了。演出结束后,他特地来到后台,紧紧握着孙少兰的手,说:“你很像我的母亲,演得很感人!”那一年孙少兰刚满21岁,还没有结婚,而彭云比她大好多。听彭云这么一讲,孙少兰特别激动,激动之余还有一点羞涩。

《江姐》被上海电影制片厂搬上银幕

北京演出结束后,空政歌剧团启程前往四川、云南等地,第一站就是歌剧《江姐》故事的发生地重庆。重庆人民对于江姐可谓是老幼皆知,公演的消息一出,售票窗口就排起了长队。

在重庆演出期间,上海电影制片厂来了一位导演黄祖模。空政歌剧团走到哪里,黄祖模就跟到哪里。空政歌剧团到昆明演出,黄祖模也跟到了昆明。原来,粉碎“四人帮”以后,上海电影制片厂打算选一部“文革”前在全国有影响的剧目,拍成电影,搬上银幕。《洪湖赤卫队》、《红珊瑚》都拍过电影,于是他们选中了《江姐》。黄祖模是一位经验丰富的老导演,曾执导过《庐山恋》。黄祖模一边观看《江姐》演出,熟悉演员、剧情,一边筹划拍摄方案和分镜头剧本。在昆明时,摄影师开始给演员试镜头。为慎重起见,黄祖模还挑选出4名演员,带着她们坐飞机赴上海,到上海电影制片厂试镜头。

舞台艺术和电影艺术有比较大的区别。电影一个特写,能把演员脸部拍摄得非常细致,对演员的形象要求,与舞台要求有所不同。试镜头的结果,上海电影制片厂认为现有的演员都不适合成为银幕上的“江姐”,要求换“江姐”。这位“江姐”不仅要能唱会演,银幕效果更要像个“姐”,让观众一看就认可。

空军领导大力支持上海电影制片厂的工作,同意换“江姐”,并决定再从成都空军某部业余宣传队抽调40多人,听通知直接去上海,以加强演员队伍和拍摄力量。

决定作出后,免不了会影响几位“江姐”的情绪,她们都毫不掩饰地哭起了鼻子。空政歌剧团再次强调,演员在台上演江姐,台下要学江姐。同时也安慰她们,稳定情绪,答应在电影里给她们重新安排角色。与此同时,派出大批人员,在全国各地找“江姐”。

演员选了一个又一个,大家普遍看好王馥荔。王馥荔原籍天津,1949年生于江苏徐州,1967年毕业于江苏省戏曲学校京剧科,1975年至1976年先后在《金光大道》上、中集里担任主角,1980年主演《天云山传奇》,被称为“天下第一嫂”。王馥荔是科班出身,舞台、银幕表演皆为观众称道,从银幕形象来看,绝对像个“姐”。

但让人感到棘手的是:王馥荔怀孕了。

一部电影从开拍到放映,少说需要半年,如果“江姐”的肚子一天比一天大,这电影怎么拍?没法拍!孙维敏去南京参加了选“江姐”的工作。王馥荔对孙维敏等人表态说:“如果决定让我演江姐,我就把孩子打掉。”

情况汇报到空政文化部部长黄河那里,黄河听罢直摇头,为难地说:“这么麻烦!为了演一个江姐,逼着人家打胎,不合适吧。传出去也不好听!出了事,算谁的?两条命,人命关天啊!”

当时空军首长有一个指导思想:《江姐》是空军的作品,扮演江姐的演员立足于在空军内部选,实在不行才在外边找,由此便放弃了王馥荔。

就在这时候,从哈尔滨传来一个消息:沈阳军区空军政治部文工团正在哈尔滨演出歌剧《江姐》,江姐扮演者杨维忠的条件不错。黄祖模一行火速飞赴哈尔滨。

后来,经过试镜,并与其他几位“江姐”比对,黄祖模最终确定由杨维忠扮演“江姐”。《江姐》是一部经历了千锤百炼的优秀歌剧,一招一式都有固定模式。虽说杨维忠曾经演过,但毕竟这里才是正宗的《江姐》歌剧团。团里的老同志满怀热情,全力帮助她,帮助她练唱腔,练道白,练形体。演员们互相配戏、磨合。杨维忠也非常刻苦,虚心学习,没日没夜地苦练。

1978年2月,空政歌剧团《江姐》剧组百余人集结上海,开机拍摄电影,9月关机。半年后,彩色舞台艺术片歌剧《江姐》在全国各地公映。■