网箱养殖斑点叉尾鱼回高产技术

2009-08-05刘芝平

刘芝平

斑点叉尾鱼回自1984年引进国内以来,以其适应性强,易养殖、产量高、效益好、营养丰富等特点日渐受到广大生产者,消费者青睐。现将池塘养殖斑点叉尾鱼回高产技术介绍如下。

1 水域选择与网箱结构

1.1 水域选择 选择交通方便、水面宽阔、避风向阳、环境安静、无污染、微流水、透明度大于1米,水深4米以上,pH值6.5~8,溶氧5毫克/升以上,网箱面积与水域面积比大于1∶300的水域安置网箱。

1.2 网箱结构 网箱排列为“非”字型,每亩网箱组装成一排,各排间距100米以上,为适应水位变化,以浮动式网箱较好,网箱规格为5米×5米×2.5米的敞口式五面体网箱。网箱材料选择双向延伸的聚乙烯无结网片,网目2a=1.5、2.5、4、5厘米。

2 大规格鱼种培育

鱼种入箱前将准备放苗的新网箱放入水中浸泡7~10天,以着生附着物,减少箱体对鱼体的擦伤,鱼种入箱后即尽早喂食,投喂适口的全价配合颗粒饲料。开始时在箱中央距水面50厘米处悬挂直径为1米的圆形饵料台,使鱼慢慢到台上集中摄食,利用投饵措施对其进行摄食驯化,浮到水面抢食后,取走饵料台。一般7月份进箱的体长5~6厘米的鱼种经过8、9、10三个月的养殖,平均规格可达到体重50~100克,且越冬成活率高。

鱼种进箱时间以水温15℃以上较为适宜。此时,鱼仍处于摄食生长阶段,恢复快,病害少、成活率高。切忌在越冬期间水温较低时运输鱼种。此时鱼活动量少,进入网箱后鱼一方面处于停食、半休眠状态,另一方面为适应水体环境及抗风浪影响,体力消耗很大,不易恢复,发生鱼病不易治疗,死亡率高。

3 饲料与投喂技术

3.1 饲料 网箱养殖无外源性营养物质补充,鱼类对各种营养物质的需求必须完全依赖配合饲料。因此,根据鱼回鱼不同生长阶段选择不同的全价饲料(大型鱼饲料生产公司)。

3.2 投喂原则和技术

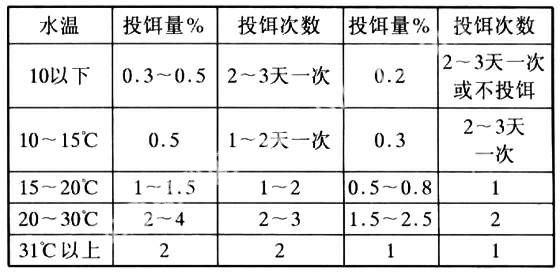

3.2.1 原则 坚持投饵“四定”。即定人、定点:每人每天固定投喂相同位置,边喂边观察鱼的摄食和活动情况;定质:保证饲料成分全面,饲料新鲜,无霉变,无异味,颗粒适口粉末少;定时、定量:斑点叉尾鱼回属有胃鱼,正常情况下每次摄食量可达体重1~2%,食物从摄入体内到排出需6~8小时,每天坚持同一时间投喂能促进食欲,保证鱼体内相关消化酶同时达到最高值,以提高饲料消化率。成鱼阶段两餐间距8~10小时,鱼种阶段每餐间距5~6小时,详情见表。

斑点叉尾鱼回投饵情况:幼体阶段(5~50克)成鱼阶段(50克以后)

3.2.2 投喂技术 每次投喂开始时量要少些,间隔时间要长些,投速慢些,待鱼集中抢食数量多时,间隔时间短些,投喂快些,在喂到后期,间隔时间再长些,即遵循“少-多-少”、“慢-快-慢”的投饲技术,以80%左右的鱼不激烈抢食时停止投喂。

4 日常生产管理

4.1 坚持24小时值班,每日记好养殖日记。包括水温,饲料投喂量,鱼摄食及活动情况,死鱼情况,以便及时分析问题,解决问题。发现死鱼及时捞出并送岸边深埋。

4.2 每10天拉动网箱锻炼一次,以增加重的活动量,增强体质,同时抽样称重,并根据鱼的生长情况调整投饵数量。

4.3 定期洗箱、换箱、清除网箱的附着物,以防细菌寄生,鱼体感染。网箱长期在水中浸泡后吸附了鱼体排泄物及水中污物,着生了大量的丝状藻类,既影响水体交换又成为嗜水气单孢菌等使鱼致命的菌体生长繁殖的场所,叉尾鱼回生活在这样的环境中极易引起病变。

4.4 移动排位 在水体较肥,规模较大,水位较浅,产量较高的养殖水体中移排工作显得尤为重要,因为产量越高,投喂饲料量越大,鱼排泄出的代谢物越多,网箱下的沉积物及周围的水环境恶化严重。有时甚至看到网箱周边泛起浮膜,水下不断分解出有毒气体冒出的气泡,水色变深发黑,遇到这种情况要立即将排位向上风口移动50米以上。

4.5 调整规格密度 在生长期的每个月都要对各箱中鱼回鱼规格、数量进行调整,或分筛或手拣,以保持最佳密度,促进其快速健康生长。具体标准参见表。

5 斑点叉尾的鱼回鱼病防治:渔药:按照国家渔业用药标准。