关于实现成语的优化翻译

2009-07-31胡春涛

胡春涛

摘要成语与民族文化联系极为紧密。本文从这一特点出发,运用元规范理论以及归化与异化理论,结合《汉英双语学习词典》中有关成语的翻译,探讨如何在编纂外向型汉英学习词典的实践中实现成语的优化翻译。

关键词元规范归化与异化学习词典

一、引论

成语极富民族特色,是特定文化的产物。它们是双语词典的 有机组成部分,其翻译质量直接体现了双语词典的编纂水平。在编纂外向型汉英学习词典的过程中,对成语的翻译应考虑如下两个因素:一是译文的充分性。译文必须尽可能在形式和内容两个方面与原文保持一致,以便使以汉语为目的语的学习者能领略、学习原汁原味的汉语,熟悉地道的汉语表达方式,进而达到培养汉语语感的目的。二是译文的可接受性。外向型汉英学习词典的使用者多是以汉语为外语或第二语言的学习者,在翻译包括成语在内的词目及例证时,应考虑学习者的实际情况,在确保译文充分性的基础上,尽可能附上英语中相应的表达方式,帮助他们了解蕴含在源语中的微妙含义,以期达到让学习者掌握该词语,并能学以致用的目的。基于上述原因,本文拟通过运用元规范(initial norms)以及归化与异化(domestication and foreignization/alienation)理论,并结合钱王驷、姚乃强主编的《汉英双语学习词典》(外文出版社,2007,以下简称《汉英》)中有关成语的翻译,探讨如何处理好外向型学习词典中成语词目及其例证翻译,本文最后还将提出一个词条样本供参考,希望能为以后的外向型双语学习词典编纂工作提供一些有益的启示。

二、充分性(adequacy)与可接受性(acceptability)

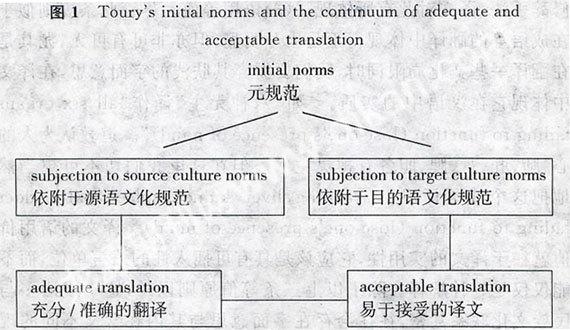

译学大师图瑞(Toury)提出了元规范理论(initial norms),他认为:“译者要么选择依附于源语文本,利用源语文化中业已成熟的理论进行翻译,要么选择依附于目的语文化中常用语言规范抑或是能够支持译文的那部分理论进行翻译。”(见图1)

在编纂外向型汉英学习词典过程中,对汉语成语的翻译如果采取依附于汉语文化规范的策略,英语的译文就倾向于充分、准确。如果采取依附于英语文化规范的策略,译文则易于被以英语为母语的使用者所接受。

1充分性的衡量

双语词典词目翻译的充分性主要指译文的等值性,例证的翻译也不例外。黄建华、陈楚祥指出,词目翻译的等值体现在三个方面:(1)语义等值。包括成语在内的词目翻译首要目的就是要用目的语表达出源语在源语文化中的静态语义。如《汉英》中“能歌善舞”译作“he good at both singing and dancing”,该译文能完全反映这个成语在汉语中的意思,也就是说译文与词目实现了语义上的等值。(2)语体等值。成语多带有一定的民族文化内涵,常常是言在此而意在彼,且多富有修辞色彩,翻译时要尽可能体现这一特点。如“百家争鸣”译作“contention of a hundred schools of thought,fig,free academic debate of different schools of thought”,该成语在汉语中属于正式的书面语,并且运用了比喻的修辞手法,译文对此有所体现。(3)语用等值。尽管此条规则似乎在成语等的翻译中体现得不是十分明显,但亦非可有可无,尤其是在翻译一些文化局限词时,我们要摒弃其肤浅的字面意思,在译文中体现它在汉语中的实质。如“六神无主”译作“all six organs failing to function(lose one's presence of mind)”。道教认为人的心、肺、肝、肾、脾、胆各有神灵主宰。但在这里我们切不可想当然地把这个成语译成heart,lung,liver,kidney,spleen,gallbladder failing to function(10se one's presence of mind)。译文的语用价值就在于译文的实用性,它应该是具有可插入性的语言单位,而不能仅仅是一种解释。除了以上三条等值原则以外,鉴于成语多与民族文化联系甚密,往往会存在字面意思与其内在含义不同的现象,笔者认为有必要增补一条原则,即功能等值原则,来解释原应属于语义范畴的问题。如成语“青出于蓝”的字面意思是说靛青是从蓼蓝草中提炼出来的,而其译文却是:Blue is extracted from in— digo plant(fig.The disciple outdoes the master,The later gener—ation excels the former one)。汉语原文与英语的比喻义似乎不存在语义上的等值,但却表达着同样的意思,这是因为它们在功能上实现了等值。用功能等值来替代语义等值,这在成语的翻译当中体现得尤为明显。

2可接受性的重要地位

外向型汉英学习词典的使用对象是以汉语为外语或第二语言的学习者,他们在二语习得的过程中,会不自觉运用本族语思维方式理解汉语。由于“没有任何两种语言是完全一样的,要么是对应符号的意思存在差异,要么就是组成短语、句子的方式存在着不同之处”,所以学习者在学习过程中,必然会受到本族语负迁移影响。有鉴于此,编纂外向型学习词典时,应将可接受性放在突出的位置。Landau指出:“双语词典的使用对象不仅决定了译文的对等类型,也决定了译文的充分程度。”他指出,词典编纂者在进行词目与例证的翻译时,不仅要确保译文的充分性,更要将使用对象的接受能力摆在突出位置。《韦氏新世界英语词典》(WNW,Col-lege Edition)强调:“理解接受性要远比科学的精确度重要。”在这里应该作这样的理解:即充分性的实现也应该受制于可接受性,两者的关系是辩证统一的。

图瑞的元规范理论突破了传统的“翻译诚信观”,使翻译成了相对的概念。优秀的译文应该是充分性与可接受性的和谐统一,且两者处于动态的平衡之中,即词目以及例证译文的充分性与可接受性可以因使用对象的不同存在合理的差异。

三、归化与异化

在编纂外向型学习词典时,对如何实现成语翻译的充分性与可接受性的和谐统一这一问题,译界与辞书界众说纷纭,莫衷一是。由Lawrence Venuti提出的归化与异化理论可以在编纂实践中加以运用。按Venuti的说法,所谓的“归化”究其本义是指采取民族中心主义态度,使外语文本符合译入语文化价值观。在翻译上则是指恪守本民族的语言传统,回归地道的本族语表达方式。用学习者的母语表达原文,无疑有利于学习者掌握与运用目的语。异化的本义是指施加在译入语文化上的民族偏离主义的压力,它促使(译者)接受外语文本在语言与文化上的差异,进而将读者带入外国情境。在翻译上则可以理解为迁就外来文化的语言特色,

吸纳外语的表达方式,采纳该译法的译文较充分,且能为以汉语为第二语言或外语的学习者提供学习地道汉语的机会。因此,异化的翻译策略倾向于使译文充分、准确,而归化的翻译策略则倾向于使译文更容易被读者接受。事实上,两者(充分性与可接受性)的相互转化许久以来就被认为是一条放之四海而皆准的规则,所以两种策略的差异也是相对的。总而言之,异化与充分性,归化与可接受性具有一致性,关于这点,词典编纂者在对包括成语在内的词语进行翻译时要始终牢记,并贯彻到编纂实践中去。

在编纂外向型汉英学习词典时,采纳归化与异化并用的翻译策略非常有必要,在翻译汉语成语时更是如此。原因如下:(1)英汉语言结构上的差异。汉语是“意合”语言,重在通过语义手段来表达意思。而英语是“形合”语言,主要通过句法手段或词汇手段来实现句子内部以及句子之间的连接。如:孤掌难鸣It is impos—sible to clap with one hand,fig.It's difficult to achieve anything without support。成语在汉语中多视作一条短语,但在英语中却往往需要通过英语语法结构的转换译为一个句子,由此可见,汉英两种语言的结构差异不容忽视。有鉴于此,在编纂外向型学习词典时,要将这一差异考虑进去,根据具体的情况采用归化或异化的策略,尽量减少由于语言结构差异引起的学习困难。(2)归化与异化的实用性。具体到成语翻译,大体存在三种情况_a汉英语言表达的意思基本一致,归化策略与异化策略皆可以在确保译文充分性的同时使得以汉语为目的语的学习者接受并掌握该成语。如:隔墙有耳Wall has ears(People may be listening on the other side of the wall)。该成语的翻译不仅十分形象,而且可以让学习者了解汉语的表达方式。b汉英成语不完全对等,但若按汉语原文翻译,其比喻效果亦能被使用者了解并使他们联想起英语中对应的成语表达。这种情况下,宜采用先异化后归化的方法进行翻译,即让学习者通过学习母语中相应的表达方式来了解汉语成语的意思,然后在理解的基础上掌握并运用。如:挥金如土throw gold about like dirt;spend money like water。首先采用异化的方法让学习者了解汉语成语在表达某个特定意思时所采用的方式,然后通过归化的方式给出学习者母语中相应的表达方式以加强学习者的印象,这也有利于学习者对成语的掌握。c英语中无相应的表达方式。由于汉语成语多具有民族文化特色,英语中没有相应的表达方式,所以无从归化。对于此种情况,一个值得借鉴的方式就是采用异化的翻译方式,并随之附上对该成语的文化背景的描述。这有利于让学习者了解中国的历史典故、文学作品、风俗习惯等,进而管窥中国文化。如:画蛇添足draw a snake and add feet to it (Intrigue of the Warring States: Intrigue of Qi).Several men competed against each other in drawing a snake. It was a- greed that the first one who finished would be awarded a pot of wine. A man,who finished first and found others far from finish-ing, added feet to his snake. He lost the competition since no snake has feet. (fig. superfluous).

四、《汉英》存在的问题与词条样本

外向型学习词典的性质与目的要求编纂者在进行词目及例证翻译时,要从译文的充分性出发兼顾学习者的可接受性,不可偏废其一。归化与异化的翻译策略可以有效实现上述要求。总的来说,《汉英》在成语翻译这一部分处理得比较恰当,但同时也存在一些瑕疵。

1部分成语只从异化角度给出译文,没能从归化角度给出相应的译文,不利于学习者理解、掌握。如:易如反掌to be as easy as turning one's hand。众所周知,英语成语as easy as falling a log表达的正是汉语“易如反掌”的意思,但却未被作为归化的方式收录进去,这不能不说是个缺憾。

2极少数成语在作为例证时的译文不一致。如“一举两得”这个成语,一处译文是kill two birds with one stone(p639),而另一处则是double gain(p197)。仅就第二处译文而言,构成这个成语的两个词“一举”与“两得”并不存在互文见义的关系,而是各自表达不同的意思,而这里却只给出“两得”的译文。

3译文错误。如:弹冠相庆congratulate each other and dust off their old official hats in participation of fat jobs(con—gratulate each other 0n the prospect of getting good appoint—ments)。以汉语为外语或第二语言的学习者看了该译文后很容易误把它当成褒义成语使用,但事实上它的贬义色彩很浓厚。该成语典出《汉书·王吉传》:“吉与贡禹为友,世称‘王阳在位,贡公弹冠,言其取舍同也。”“弹冠”义为“掸去帽子上的尘土,准备做官”。后用“弹冠相庆”指一人当了官或升了官,他的同伙也互相庆贺将有官可做。对此应加以注解“通常用于贬义”,防止读者误用。再如:一举多得kill two birds with one stone,它的译文同“一举两得”一模一样,这就很容易使人误以为两者是一回事,而事实上两者还是存在一定区别的。

4排版、校对疏忽。如;家道中落decline of a formerly rich and influential。很显然排版时漏了family,校对时也没能发现。

词典编纂是个浩大的工程,难免存在疏漏。但仍希望能精益求精,以满足读者的需求。