《发展认知神经科学及其对当代教育的启示》等

2009-07-29

发展认知神经科学是从发展视角阐明0理与行为神经机制的一门新兴分支学科,它对儿童和儿童学习的认识又进了一步,为“发展与教育”这一基本问题展示丰富的学科视野提供了重要的科学依据。发展认知神经科学不仅是国家战略性“大科学计划”的重要组成部分,也是国家推动教育改革,特别是提高早期教育质量的重要科学根据。

一、发展认知神经科学的兴起与研究视角

发展认知神经科学的概念首先是由美国学者Nelson等在《儿童发展与神经科学》一文中提出的。1997年,英国学者Johnson编著了第一部《发展认知神经科学导论》教科书;2003年,Johnson和Haan主编了《发展的认知神经科学》,该书同时在英国、美国、加拿大出版发行:2006年,Nelson、Haan与Thomas又主编出版了《认知发展的神经科学——经验的作用与脑的发展》,上述工作标志着发展认知神经科学的确立。Nelson认为,发展认知神经科学的确立不仅消除了儿童发展与神经科学的割裂,更重要的是它突破了传统儿童心理学的“黑箱”研究路线,为儿童研究打开了一扇窗户,将儿童发展研究引向儿童心智发生、发展的神经机制探索,将静态的认知神经科学研究51向发生、发展的认知神经科学研究。

二、发展认知神经科学的三大理论

发展认知神经科学理论力图在整体功能水平上解释智能与意识发生、发展的神经机制,特别是儿童智能与意识发生、发展的神经机制。著名学者马克·琼斯认为,发展认知神经科学日前已形成了三大理论:成熟理论、技能学习理论、交互式特化作用理论。

(一)成熟理论

成熟理论认为,大脑皮层区域与认知功能之间存在一一对应关系,大脑皮层区域的发育成熟决定认知功能的成熟,区域内细胞基因的表达影响区域内细胞突触的连接,皮层区域内细胞突触回路的成熟,皮层区域认知特性的运算就实现了“联机”。成熟理论认为,细胞的发育是“镶嵌式发育”,儿童从出生开始,不同的大脑皮层区域随着年龄的增长拥有不同的成熟时间表,同时,随着年龄的增长,新的认知功能依照不同的成熟时间表依次出现,

成熟理论不仅对解释儿童认知发展神经机制的顺序性、阶段性、结构性有效,而且对神经系统种类进化也具有相当的解释力。成熟理论的不足之处在于它不能解释神经活动、行为经验与环境的交互作用。

(二)技能学习理论

技能学习理论认为技能的获得是一个终身的过程,技能获得的背后需要神经细胞的突触回路从出生一直延续到成年乃至终年,众多的神经细胞突触回路组成神经网络。即大脑皮层的网络区域。在整个发育过程中这些网络区域保持同样的功能,使习得技能受用终身。

技能学习理论从人发展的神经机制揭示了人类高级学习无年龄界限的多种可能性。一般认为,人进入成年后学习效率就会衰减,进入老年后就不大可能进行真正的学习,而技能学习理论从神经机制上揭示了成人学习的神经可塑性,为成人学习的多种可能性提供了理论基础。

(三)交互式特化作用理论

交互式特化作用理论认为,大范围大脑皮层区域显示了梯度分化模式的小范围功能区域,小范围功能区域的特异性又依赖于大范围大脑皮层神经细胞突触连接的神经化学特性;小范围功能区域的特异性也依赖于神经系统外在输入的特性与区域内其他活动交互作用的结果。

交互式特化作用理论从神经机制层面揭示了人类学习中遗传与环境的复杂关系。当代儿童心理学、行为遗传学认为,遗传与环境的共同作用影响着儿童的发展,而交互式特化作用理论不仅认为内在遗传与外在环境刺激影响着神经活动功能,而且遗传、环境、神经皮层功能之间也存在着相互影响、相互转化的特征。

三、发展认知神经科学对当代教育的启示

(一)发展认知神经科学的研究在改变着我们的知识观和学习观。

(二)发展认知神经科学为促进人的全面发展提供了科学基础。

(三)发展认知神经科学关于神经高级功能的可塑性研究,为终身教育提供了科学依据。

(四)发展认知神经科学关于神经发育的研究表明,神经生长发育的主要敏感期在童年早期,应重视早期教育,、

(五)发展认知神经科学对神经发育的环境研究表明,应重视适宜的环境刺激。

(六)发展认知神经科学对神经发育异常的研究,为特殊教育以及神经康复提供科学依据。

秦金亮文《教育研究》,2008(7)

神经教育学与脑本位教育动向

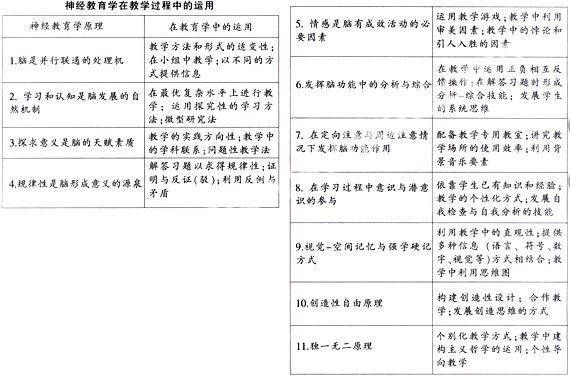

神经教育学,其基本原理体系主要包括以下几方面的内容:第一,学习和认知是脑发展的自然机制。第二,脑通过确立规律性求得意义,依靠已有经验来探究意义是脑的天赋素质。第三,情感是脑有效活动的必要因素。第四,脑能同时分析和综合收到的信息,并能同时运作整体和部分收到的信息,第五,脑的视觉一空间记忆方式与强学硬记方式。视觉一空间记忆方式对脑功能的发挥比较自然有效,而强学硬记的方式则容易适得其反。第六。脑的发展激发于自由的创造环境,阻碍于被压抑、强制或威胁的情境之中。

对教师而言,脑研究要求我们对学校和课堂的组织结构及测验与评定的内涵进行重新认识。第一,学习涉及整个生理学。探求意义是天赋的。第二,通过“建模”(Patterning)来实现探求意义,情感对于建模具有关键性意义。第三,学习总是包含着有意识的和无意识的过程。

脑科学研究成果在儿童教育中的应用

(一)教育者的因材施教和儿童的全面发展

在教育过程中,我们一贯主张的是因材施教,全面发展。儿童的身心发展与其生长的环境和所接受的教育是密切相关的。而在实际的教育过程中,要做到两者兼顾是非常困难的。研究发现,真正开始于八、九岁直到青少年后期才停止的大脑生长的主要活动是突触修剪。前面提到,突触的生长遵循“用进废退”的原理,缺乏外在刺激的突触可能会消亡。在这一过程中,较少使用的突触被去除,而经常使用的突触得以保留。导致兴趣的广泛性有所降低,更多地集中在某些特定技能上(例如一种体育运动、一个爱好),同时放弃其他领域的努力(例如数学、歌唱)。教育者应该帮助儿童纠正一种常见的不成熟的思维,即某些领域“不是他们的专长”。例如,当突触修剪真正开始时,摒弃其他活动而高度集中在某项特定运动上(例如足球)是否有益处尚无定论。因此,在教育中,并不能因为教育者头脑中固守的因材施教的观念而认为儿童只能在某一项或某一方面有天赋,使一些儿童身心得不到全面发展,扼杀他们发展的机会,所以教育者不要自作主张去帮助儿童“修剪”他们的突触。

(二)对“基于脑的教育”的思考

“基于脑的教育”是一种教育模式,它产生于20世纪70年代末,并于90年代中期至2l世纪初期达到顶峰。著名的研究者有哈特(leslie A.H art)、杰森(Eric Jensen)、凯因夫妇(Renate and Geoffrey Caine)。他们认为,基于脑的教育是一种

基于人脑的结构与功能的教育理论。脑是学习的器官,学校是脑学习的场所,只有了解脑的学习规律,才能开发出适于脑的课程,向学生提供符合脑加工规律的学习机会,设计适于脑的教学环境。这种模式以脑科学、进化心理学等为理论基础,具有一定的先进性,克服了传统教育模式的弊端。但同时也将一些陈旧的脑科学研究成果引入教育。如Paul Maclean提也的三位一体的脑模型在脑科学领域并没有被普遍接受,但是却成为基于脑的教育的理论基础。基于脑的教育在脑结构研究成果的基础上直接推论出学生的学习行为未免过于武断,另外在对脑科学研究成果不恰当解释的基础上提出了一些课堂教学建议。正如Doris Bergen等在其《Brain Research and Childhood Education Implications for Educators》的前言中提到的“有的作者提醒教育者,有些对大脑研究成果的解释超出了其本意,他们强烈建议,在没有足够关于大脑和教育之关系的研究之前,对这种‘基于大脑研究课程的时髦之风加以抵制”。

(三)对脑的关键期的思考

当今教育中比较流行关键期的说法,所以人们都比较重视关键期的教育。研究表明,3~4月至13个月为简单感觉运动发育关键期,6个月以内是人的视觉发育关键期,0~2岁是感觉一运动功能和简单语言能力发育关键期,0-5岁是语言发育关键期。而这些关键期显然都与大脑的发育有密切的关系。但是。大脑的可塑性使大脑发展和神经发育中存在着短暂的关键期的理论变得不大可能。研究者通过对明尼苏达曼卡托市的修女们调查发现,修女们的寿命远比普通人长。而一直以来,这些修女都在参与一项研究,即考察在工作和日常生活中保持积极的心理和身体状态的作用,研究人员将她们的长寿归结为积极生活方式的作用。她们总是不断地刺激和锻炼着自己的脑。另外一些研究比较了疗养院里的人和等待录取的人的智商,发现前者智商明显偏低。通常情况下,人们在疗养院里呆上6个月,智商就会出现可测量的下降。这告诉我们,任何阶段的脑刺激都很重要,作为教育者,对于某些在关键期内没有发展某项能力的儿童,我们也不能对他们轻言放弃。

杜好强/文《徐特立研究》,2008(4)

日本“脑科学与教育”研究的进展

一、日本率先在世界上倡导“脑科学与教育”的跨学科研究

1995年,日本新技术开发事业团(现称为日本科学技术振兴事业团)主办了“环境计测研究前沿”跨专业的研究者学术交流研讨会,会议进行了“环境与大脑的相互作用”的专题研讨。

2000年,日本科学技术振兴事业团又举办了更深入的跨专业“培育脑:学习与教育的科学”(Developing the Brain:The Science of Learning and Education)学术研讨会。在连续4天的研讨会上,经过充分研讨,确立了日本独特的崭新跨学科研究领域——“脑科学与教育”。

2001年伊始,日本文部省与日本科学技术振兴事业团在世界上率先公开研究“脑科学与教育”。

2002年文部科学省等3部门联合设置了关于“脑科学与教育”研究指导委员会(理化研究所脑科学研究中心名誉顾问伊藤正男任主席,日立制作所基础研究所所长小泉英明任工作组组长)。2003年元旦正式启动了庞大的“脑科学与教育”研究规划项目:日本政府投入大量研究经费对此计划予以支持,仅在2004年的预算中就投人总额30亿日元

二、日本“脑科学与教育”研究规划的总体目标

日本力争使自己在世界上成为教育大国,因此“脑科学与教育”研究规划项目的总体目标是,将脑科学研究作为国家教育发展的一项战略任务,将脑科学与教育紧密结合起来,进行面向教育理论和实践的应用研究,这个研究规划项目包括以下两个方面。

首先,在实施“脑科学时代计划”的研究基础上,充分考虑到社会的现实与发展趋势,将脑科学与教育紧密结合,开展应用性研究。脑科学家和教育理论研究者及学校教学一线的教师,在共同研讨的基础上,确定出教育教学中的理论和实践问题,并对此展开研究,该研究强调打破和改变以往封闭的教育研究方式,以认知神经科学为核心,脑科学家和教育工作者密切合作,从终身教育的视角,研究人的身心在各个不同发展阶段的发展规律和学习的生物学机制,并从教育的各个方面来再建学习和教育的新概念,逐步实现理想的教育教学方法和更加理想的教育体系的再构造,同时也为教育学的科学化和本土化发展逐步奠定坚实的基础。

其次,从2002年开始,日本政府要求将脑科学研究作为国家教育发展的一项重要战略任务,将脑科学的原理运用到教育实际中去,广泛开展面向教育理论和实际的应用研究。

三、日本“脑科学与教育”计划主要研究课题

2001年开始,日本科学技术振兴事业团正式启动了“脑科学与教育”研究项目。几年来,获得支持的主要研究课题有:

2001年度:前额叶机能发育与改善其系统的开发研究;人类的语言交流机能发育过程研究:从神经回路网发育解释育儿与教育的临界年龄的研究。

2002年度:关于知识的学习与评价的脑图像学研究:出生后学习机能结构发育的分子基础及其应用研究:学习·记忆·认知·意欲机能的基础及逃学心理的研究。

2003年度:媒体等环境刺激对额叶机能发达的影响研究:学习困难的脑内活动机理及支援教育程序的开发和评价研究;关于发育障碍的遗传因素和环境因素相互作用的研究,

2004年度:颜面认知原理及其机能发育与学习效果的研究;声音语言知觉机能结构的阐明及面向英语教育的展开研究;非语言的母子间交流的非侵袭的解析研究。

那杰高飞/文《比较教育研究》,2008(5)

课程教学的脑理根据

1脑的可塑性。

在外界环境和教育的刺激下,脑的结构和功能也会发生改变,这种改变就是脑的可塑性。脑的可塑性是由树突、轴突、细胞体和神经递质的变化以及整个神经系统的变化决定的。在上个世纪六十年代,神经解剖学家就发现,加大并丰富外界的环境刺激,可使大脑皮层加厚,细胞体增大,树突增多。近十年来的脑科学证明,树突和突触的变化与人使用脑的活动方式和次数密切相关。以前人们认为,脑的可塑性主要体现在儿童的脑。成年人的脑则不一定可塑,但实际则不然,裂脑人的训练证明了这一点。大家知道,左脑负责右半身的运动和感觉,侧重语言和逻辑思维:右脑负责左半身的运动和感觉,侧重于形象认知。但临床手术后的一些脑半球切除的患者,经过训练仍然有相当程度的正常人的认知或活动能力,其根本原因在于脑的可塑性。

因此这要成为我们设计和实施课程教学的最重要的脑理根据之一。平常我们所说的“人的可教育性”、“脑的巨大潜能”、“脑的记忆容量无限”、“脑如同肌肉决定于锻炼”等,这

些都是基于脑的可塑性本质。

2脑的关键期。

关键期和可塑性是脑的两个密切相关的属性。如果说脑的可塑性是指人脑先天的结构和功能在后天环境和教育刺激下具有一定的可变性,那么关键期则是指大脑某种结构和功能的迅速发展大都属于一定的年龄段,而处于关键期的大脑其结构和功能的可塑性最大。否则,如果错过关键期,脑的某种结构和功能就根本不能形成或者很难顺利形成。

其实脑发育的关键期不仅表现于人类,禽兽的脑也有这种现象,但使用的名词不同。人脑的关键期又称为“最佳期”、“敏感期”、“转变期”或“临界期”,禽兽脑的类似现象称为“印刻现象”。在人脑发育的不同关键期,一方面必须保障充分的营养,同时要有特定类型的信息刺激,以便形成或巩固神经元间的联系。脑的关键期理论,是我们选择教育内容、设计课程、制订教学策略、发展学生个性、培养特定创新人才的再一个重要的脑理根据。

3神经元轴突的髓鞘化。

神经系统是由大量神经元和胶质细胞构成的结构系统。每个神经元都有一个用以传导外部刺激的电信号通路,即轴突。最长的轴突可达一米。为防止漏电,细胞本身产生一种脂状的物质——髓磷脂,其包裹在轴突的表面,保障通路的畅通,这就是轴突的髓鞘化。髓鞘化形成后,由于绝缘体的作用可使信息传导速度提高100倍。

神经轴突的髓鞘化是有规律和有顺序的。由于髓磷脂释放的多少和时间与个体发育的年龄段和环境教育的刺激有关,所以各脑区神经轴突的髓鞘化是有先后顺序的和逐步发展的。关于髓鞘化的先后顺序早在100年前(1898年)就被发现,到上世纪六十年代脑科学家又进一步绘制出人脑传导系统的髓鞘化“年龄坐标体系表”。在婴幼儿年龄阶段,其脊髓、脑干、小脑诸区域的神经元轴突已经或开始髓鞘化,并日益成熟,但大脑前额区的神经元轴突还远没有髓鞘化。而到青少年年龄段,大脑高智能脑区如颞叶、顶叶和额叶的神经元轴突开始髓鞘化并日益成熟。髓鞘化不是整个神经系统同步起始和终结的,而是有一定的年龄性和个性特点。一般来说,到20岁以后,额叶神经元轴突的髓鞘化成熟。大家知道,皮亚杰曾把儿童心理发展分为“感知运算、前运算、具体运算和形式运算四”个阶段,今天的脑科学工作者认为,皮亚杰的这一理论和髓磷脂的释放及轴突的髓鞘化是一致的。

髓磷脂的释放量和轴突髓鞘的脑区范围,与人的各种心理问题如情感态度、思维、兴趣爱好、性格特点等紧密相联。心理现象和髓磷脂释放的多少以及神经元轴突髓鞘化先后顺序有关,髓鞘现象是解释心理现象的根据。课程教学脱离学生的实际,其本质就是课程教学的内容和方法大大超前或滞后强加于尚未出现髓鞘化或早已己结束髓鞘化的脑区。当然,髓鞘化和课程教学的关系是辩证统一的,一方面在尚来出现髓鞘化的脑区提前实施课程教学肯定效果不良,但另一方面课程教学的开展又能加速髓鞘化的出现和早熟,关于髓鞘化的脑理,今天的脑科学工作者已用无创性脑成象技术所验证。我们不但要用髓鞘化的理论解释课程教学问题,同时还应当像日本的脑科学家小泉英明说的那样:“应该按照这一方面的研究成果彻底修改现在的教学计划”。

4神经元的修剪。

无损伤测定方法证明,在脑胚胎发生和发育过程中神经细胞数量的变化是有客观规律的。胎儿的脑细胞发展极快,受遗传基因的影响,胎儿在出生前脑细胞总量超过成年人的一倍。不过这时的脑细胞体积小,树突分枝少,轴突裸露,除运动脑区的神经元轴突外,其余脑区轴突均未出现髓鞘化。所以人从出生到青春期前,受外界环境和教育的刺激,不仅髓鞘化加速,而且胞体增大,树突繁衍,突触大量生长。4岁~6岁儿童的突触总量达到成人的150%。这种超量的繁衍为神经网络的建构提供了选择余地,为开展丰富多样的课程学习创造了前提条件。随着外界刺激类型的确定和刺激次数的多少,一些细胞和突触被选用固定,而没有被选用多余的则凋亡并被清除。这就是神经元的修剪。斯普伦格在《脑的学习与记忆》一书中说:“在脑发育的过程中,如果神经元没有在适当的时候得到利用,它们产生联结的能力就会消失。神经科学家们把这个过程称为‘神经修剪。因此,我们都在不断丢失智慧。”为了使我们的青少年不丢失智慧,我们应当如何编订课程和实施教学,这是摆在我们广大课程教学工作者面前的一个重大科研课题。

白月桥/文《新课程研究》2008(1)

当代脑科学视野中的儿童学习关键期研究及其启示

一、当代脑科学视野中的关键期研究进展

脑科学对关键期的研究进展主要包括关键期内某些功能的补偿性、关键期与突触发生、突触修剪的关联性以及人脑有发育顺序和成熟的关键期三个方面。

(一)关键期内功能发展的阶段性与功能缺失的补偿性

诺贝尔奖获得者赫伯(Hubel)以及斯图尔特(D.L.Stewart)等学者根据他们进行的小猫眼睛缝合实验的研究结果,认为人脑某些系统的每一个具体的功能,如视觉系统的视锥体,在关键期内可能有一个显著的阶段。初始的是功能快速变化时期,如视锥体很快达到成熟的加工水平。在第:个阶段,如果人类或者动物不能继续从环境中接受适当的刺激,系统仍然保持足够的可塑性,但是剥夺能够导致功能的丧失或者恶化。在被剥夺的敏感期之后,敏感期似乎还有第一个阶段。在这个时期,系统仍然保持足够的可塑性,如果给予适当的感觉经验,就可以补偿这种剥夺产生的影响,几乎可以恢复到正常的功能。也就是说在被剥夺的时期之后。在适当的时间,给予适当的训练和治疗,猫、猴子和人类。能够恢复到接近正常的视觉功能。不过关键期和其中的每一阶段持续多久,将依赖于具体的功能和支持这项功能的脑区成熟时间表。

(二)关键期与突触发生、突触修剪的关联性

神经科学研究发现,关键期内的某些能力以及学习能力与突触发生、突触修剪有密切关联,也就是学习的机制正在干神经细胞突触能力的改变,即突触的可塑性。从婴儿出生开始一直持续到儿童期,这是连接人脑神经联结突触的显著增长时期。随着突触的显著增长期而采的是突触的修剪期。出生时,人类婴儿的人脑包含有联结脑细胞成为回路的突触。出生不满一个月的婴儿与成人比较,每单元的脑组织有较少的突触和较低的突触密度。然而从婴儿早期开始,儿童人脑中有一个突触或者神经连接数目的显著增长过程、婴儿大脑开始形成的突触要远远超出成人的水平。这个突触增值的过程称为突触发生,这一过程要持续一段时间,在不同的物种中有所差异,直到突触密度达到巅峰。

研究数据表明,人脑中突触的密度是随着不同的脑区而变化的,似乎正是由于这个缘由,人类的婴儿才表现出了不同发展方面的关键期也不尽相同。人类突触生长的时间周期与儿童发展和教育相关表现为神经发展方面的改变与幼儿行为和认知能力的变化的联系。

神经系统特别是高度精确的系统,如视觉,已经进化到依靠普遍存在的环境刺激的出现来调整他们的神经回路的发展阶段。这些环境刺激维持和强化了经常加工信息的突触,经常使用的突触得到经验的强化和保持,而不经常使用的将被修剪。交触的修剪发生在突触建立过度联结期间,关键期与过度的突触联结形成的时期相一致。对儿童学习机制的研究以及一些早期教育工作者的研究和实践表明,儿童早期学习过程中的具体机能有不同的关键期,它可能与突触的生长和修剪有关。

(三)人脑有一定的发育顺序和成熟的关键期

脑生理学的研究证明,有条始终贯穿于早期教育的适时性原则,这是基于人脑存在生长、发育和成熟的关键期而定的,脑科学研究发现:幼儿大脑的发育遵循严格的程序性,其发展是循序渐进的。例如有实验研究表明,儿童大脑皮层的发展具有头尾原则和近远原则。也就是说,大脑皮层中控制头部及躯干运动的一些部分先行发展,而后与肢体控制有关的皮层部分才开始发展:其中,控制上肢的皮层部分的发展又早于控制下肢的皮层部分的发展。从小儿动作发展顺序可以看出脑皮层的这种发展顺序:小儿总是先移动头部,抬头,然后坐起,最后直立行走。又如对儿童的脑电波研究表明,大脑各区的成熟程序是由后往前分别进行的,其程序是颞叶-顶叶-额叶,这一路线是正常儿童大脑发育的规律。与之相应,脑功能的发展也有一定的顺序,如一个幼儿总是在会说话前先学会看,因为视觉神经中心处在大脑后部,成熟较早,而言语中心则比较靠前,成熟也较晚。

所有这些研究似乎都在坚定一个信念:儿童早期是学习的适宜时期,是大脑和思想对新经验最开放的时期。也就是说脑的发展在早期是独特的,经验必须限定在一定的时间段里才能起作用,也就是说他们将要深深地影响着往后的发展。

二、关键期研究对儿童教育的启示

(一)及早诊断和治疗儿童的功能障碍改善儿童后继的学习状况。

(二)把握好早期教育的适时性原则,提高早期教育质量。

(三)重视儿童早期发育所处环境和所接触的信息的质量。

陈建华刘丹/文《外国中小学教育》,2008(1)