“是否是”的多角度考察

2009-07-27刘清平储泽祥

刘清平 储泽祥

摘要:文章在充分观察、深入研究、语值探求三个原则的基础上,对“是否是”进行了多角度的考察,以探讨“是否是”的规范问题·文章指出:“是否是”的用法不是个别现象;“是否是”的使用有其内在的规律;“是否是*的形成有其历史渊源;与“是否”、“是不是”相比,“是否是”有其独特的语用价值。因此,我们应对“是否是”的用法持肯定态度,

关键词:是否是;是否;是不是;规范;语用价值

中图分类号:H14

文献标识码:A

文章编号:1000-252912009)06-0097-04

引言

现代汉语里,有一种“是否是”的用法,如:“这是否是一条古老的真理?”。对此,戴昭铭、张雁认为是不规范的用法,是“错误形式”。戴昭铭认为“是否是”是一种生造的格式,口语和书面语中并未流行这种格式。伍依兰则认为,“是否是”的意思相当于“是否”和“是不是”。

储泽祥指出,针对新生的或正在发展变化的语言现象,规范应具备三个原则:以充分观察为基础,以深入研究为保证,以语值探求为依据。本文拟从这三个原则出发,探讨“是否是”的规范问题。为此,我们对北京大学CCL汉语语料库进行了封闭性考察,以检索到的有关例句为依据进行论述。

相关符号说明:S:主语,NP:名词或名词短语,VP:动词或动词短语,AP:形容词或形容词短语,PP:介词短语。

一、“是否是”使用情况的定量考察

对于正在发展变化的语言现象,充分观察是下结论的前提。只有大量地调查语言材料,广泛地收集语言材料,才能为规范工作打下坚实的基础。为充分观察,我们对北京大学CCL现代汉语语料库中进行了封闭性考察,共检索到375条含有“是否是”的例句。详细数据见表1。从考察结果看,“是否是”的使用不是个别现象,这体现在:

1“是否是”的用法存在于全国各类报刊、杂志、文章中。我们检索到的375条例句,有的出自权威报刊杂志,有的出自知名的文学、影视作品,也有的出自语言学论文等应用文。其中211条例句(占全部例句的56%)来自《人民日报》、《读书》、《读者》等在全国有极大影响力的报刊。

2“是否是”的用法出现于不同年龄、不同性别、不同地域的作家的作品中。文学作品中的“是否是”例句有很多是出自现当代著名作家之手,如老舍、冯骥才、王朔、周而复、陆文夫、余华、张洁、池莉等,这些作家中有现代的,也有当代的,有南方的。也有北方的,有男的,也有女的,有老一辈的,也有中青年一代的,总之,具有很大的代表性。

二、“是否是”的句法分布及其结构性质

“是否是”在句法分布上有何规律,它又是一个什么性质的结构呢?在充分观察的基础上,我们还需要找出语言的内在规律,为规范提供必要的、可靠的保证。

1“是否是”的句法分布

通过对例句的考察,我们发现,“是否是”主要出现在以下几种句法格式中:

A式:s+是否是+NP。如:

(1)客观事物也不是真理标准,它不可能回答自己是否是真理。

在例(1)中,“是否是”后面带名词“真理”,句子是个间接问句。

B式:s+是否是+X的Q,X可以是AP、VP、NP。也可以是小句。如:

(2)对于这类人,没有必要去计较他是否是故意的。

(3)经过批斗,我得到了革命者的乐观主义和更大的勇气,也考验了自己的观点是否经得起风浪,是否是马列主义的。

(4)主要是弄清他们销售的散装白酒是否是用工业酒精掺合的。

(5)她好奇地瞪着它,不知道这是否是袍子的前任所有人意外留下来的。

例(2)一(5),x分别曲AP、NP、VP和小句充当。

C式:s+是否是+PP。如:

(6)这种表现手法,是否是为了说明男人“生下来”就比女人强呢?

例(6),“是否是”后面带表示目的的介词短语“为了说明男人‘生下来就比女人强”,句子是个问句。

D式:S+是否是+VP。如:

(7)那么平、上、去三声是否是在同一个时期一分为三呢?

例(7),“是否是”后面带状中型动词短语,整个句子是个问句。

E式:s+是否是+小句,复句,如:

(8)这是否是两颗心灵在做跨越绵亘数世的历史长河的沟通?

(9)系统也无法警告公司顾客是否是因为原先想买的东西卖完了才买了替代的商品,那些常客的购买方式是否与以前一致。

例(8)。“是否是”后面带一个小句,整个句子是个问句,例(9),“是否是”后面带一个因果复句,整个句子是个间接问句。

2“是否是”的结构性质

“是否是”的意义和用法与“是不是”有相同之处,从字面上看来,“是否是”与“是不是”的不同仅仅在于第二个语素:前者用“否”,后者用“不”,而“否”在《现代汉语词典》中的解释是:<书>表示不同意,相当于口语的“不”。那么,“是否是”与“是不是”是同类结构吗?通过对例句的分析,我们认为,“是否是”与“是不是”不是同类结构。“是不是”是由“是”同其否定形式“不是”构成的一个并列结构,而“是否是”结构的切分应该是“是否+是”,即由副词“是否”加上动词“是”构成的一个状中短语。我们可以用以下几个方法来证明:

(一)删除法。前面提到的A、B、c、D、E五类句子,去掉“是否”后,句子分别变成“s+是+NP”、“s+是+X的”、“s+是+PP”、“s+是+、个”、“s+是+小句/复句”,去掉“是否”后的句子在结构上仍然是完整的。

戴昭铭、张雁等人认为,“是否是”应删掉后一个“是”。可是,通过对例句的考察,我们发现,使用“是否是”的句子如果去掉“是”,大部分句子都变得不能成立。A、B、c、E四类句子去掉“是”后分别变成“s+是否+NP”、“s+是否+x的”、“s+是否+PP”、“s+是否+小句,复句”,句子不是一个完整的表述。这是因为在A、B、c、E这四类句子中,“是”是一个判断词,是句子的核心成分,所以不能略去。“是否是”在这四类句子中充当的是谓语。在D类句子中,“是”用于动词性成分前面,是一个焦点标记,去掉“是”后,句子仍成立,不过焦点消失了,句子失去了强调的意味。在这类句子中,“是否是”充当的是状语。

(二)否定法。对“S是否x”的否定回答是“S不/没x”,而对“s是否是x”的否定回答是“s不是x”,说明在“是否是”中,“是否”不是句子的结构核心,后一个“是”才是句子的结构核心。如对“是否正确”的否定回答是“不正确”,而对“是否是正确的”的否定回答是“不是正确的”。

因此,“是否是”结构的切分应是“是否+是”,是由副词“是否”加上动词“是”组成的一个状中结构。

三、“是否是”的形成过程

通过深入研究,我们发现,“是否是”并不是一种生造的格式,它的形成,与“是否”的语法化有关,是语言系统自动调节的结果。

1“是否”的语法化过程

明代以前,“是否”是—个动词性或形容词性的并列结构,单用或放在句末,意思是“对不对”、“是不是”,如:

(10)耳目之所以能精明者为魄,口鼻之所以能嘘吸者为魂,是否?(《朱子语类》)

(11)适问路边遇韩国夫人,车后宅眷丛里,有一妇人,似我嫂嫂郑夫人,不知是否?(《喻世明言》)

到了明代。有一小部分“是否”的句法位置开始前移,前移到句中的名词性成分前,但这时的“是否”仍是一个动词性的并列结构。如:

(12)当下想出个主意来,便教左右唤到老实稳婆一名,到舟中试验高氏是否处女,速来回话。(《醒世恒言》)

到清代时,大多数“是否”的句法位置都前移到句中或句首,放在动词、形容词甚至小句前,“是否”开始虚化为副词。如:

(13)臣现在驻兵桶岗,是否即日班师,伏候旨示,以便遵行。(《七剑十三侠》)

(14)四周顾瞻,盖视器物是否洁净,布置是否得宜,此盖太后第一次人余寝室也。(《清宫禁二年记》)

(15)只好密派妥差赶急打听,是否圣驾仍在城内。打听清楚,某等才好前去。(《乾隆南巡记》)

但这一时期,“是否”的虚化并不彻底,在虚化为副词的同时还保留着它作为动词性或形容词性并列结构的用法,这表现在:一是有一部分“是否”虽然句法位置前移,但仍是作为动词性的并列结构放在名词性成分前面,如例(19);二是还有一小部分“是否”仍放于句末,如例(20)。

(16)究竟不知此人是谁,是否贼人的党徒,前来抵敌官兵。(《施公案》)

(17)众小姐猜着了,不要说出来,每人只暗暗的写在纸上,一齐封进宫去,娘娘自验是否。(《红楼梦》)

2“是否是”的源格式:是否+X+是+NP

在“是否”虚化为副词的过程中,有一类格式引起了我们的注意,我们认为它对“是否是”的形成起着关键的作用。先请看下面的例句:

(18)他要证明究竟师父是否真是张仙。(《八仙得道》)

(19)这三十三天,是否就是九重天中之一重?(《上古秘史》)

(20)那形状怪异,如海神禺虢、风神飞廉之类,是否都是畜生,不是神仙吗?(《上古秘史》)

以上例句中的“是否”都是虚化为副词后,放在动词性成分前面。这些“是否”用例,我们可以概括为一类格式:是否+X+是+NP,其中“x”多是“就”、“都”、“也”等副词。我们认为,这一类格式是“是否是”形成的关键。由于去掉“x”,并不影响句子的基本语义,因此,随着“是否+x+是甘心”这一类格式的频繁出现,“是否”和“是”经常性地比邻而用,最后压缩整合成“是否是”这种新的结构。

3“是否是”的正式形成

“是否是”的早期用例见于20世纪初,下面列举两例:

(21)那里四面的回民,不论是否是马化父子叔侄的心腹,都被天方新教四字所迷,只要马氏的命令传出,真比皇帝的上谕还要验,不然,马化倒没想做皇帝的心思了。(《大清三杰》)

(22)双方都想验证一下,当年两人的手谈是否是真心实意的,有无藏招掖式的伎俩,一直到三百六十五式完,没有一招错误。(《雍正剑侠图》)

“是否是”结构的形成,有其句法语义基础。从句法上看,“是否”是副词,“是”是动词,两者是可以组合在一起的。从语义上看,“是”表示判断,“是否”作为表疑问的副词,放在“是”前表示对这个判断的疑问,两者在语义上也是匹配的。

“是否是”的形成,更有其内在的动因。“是否”在虚化之前,作为动词性的并列结构,它是可以放在名词性成分前的。“是否”虚化为副词之后,不能再放在名词性成分前面,必须要有一个新的形式来代替。“是否”因语法化损耗的这一部分功能,就由新出现的“是否是”来弥补了。(“是否”放于句末或单用的功能,则由“是不是”来补充)。“是否是”的出现,可以说是语言系统的一种自我调节。

至此,我们可以看到,“是否是”的形成过程是这样的:

是否(并列结构)+NP—是否(副词)+X+是+NP—是否是+NP

“是否是”结构的形成,也是重新分析的结果。从它的来源来看,“是否是NP”的结构切分本应是“是否+是NP”,但是随着“是否是N-P”使用频率的增加,再加上可能受“是不是”的类推作用的影响,人们没有按照“是否是NP”本来的句法关系来理解,而是倾向于把“是否是”看成一个整体。这样,“是否”和“是”之间的边界消失了,“是否是NP"结构的切分变成了“是否是+NP”。

随着“是否是”的形成,“是否”进一步虚化了。到了现代汉语中,“是否”基本不再用于名词性成分前了。而“是否是”则进一步扩散,除了放于名词性成分前,还可以放于动词性成分和小句前面。

四、“是否是”的语用价值

一种语言现象的出现,必有其特定的语用价值,否则,这种语言现象就没有多少存在的必要。把“是否是”与相关词语比较。可以发现它独特的语用价值。

与“是否是”相关的词语主要有“是否”和“是不是”。“是否是”、“是否”的意思都相当于“是不是”,三者都可以用于正反问句中。

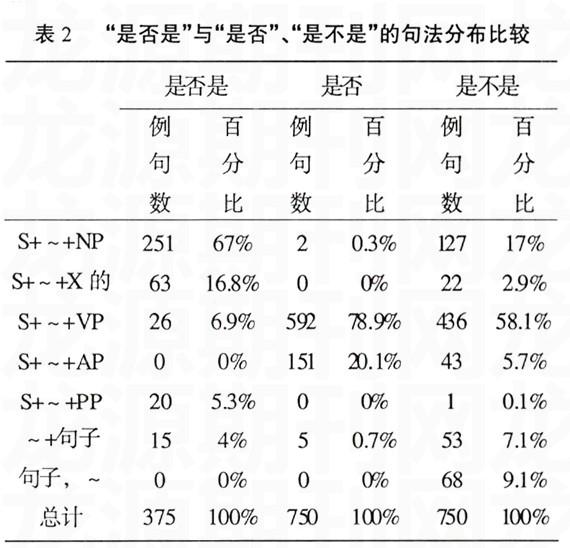

我们对检索到的375条“是否是”例句的句法分布进行了统计分析。同时随机选取了语料库中出现的前750条含“是否”和“是不是”的句子,对它们的句法分布也进行了统计分析。(考虑到“是否”和“是不是”的使用频率要高于“是否是”,我们在统计时把这两类例句的统计基数扩大了一倍)。具体数据见表2。

1“是否是”与“是否”

从表2可以看出,“是否是”与“是否”在句法上基本呈现出一种互补分布的态势。

(一)“是否是”最主要的用法是用于体词性成分前面,而“是否”最主要的用法是用于谓词性成分前面,基本不用于体词性成分前面(我们只检索到两例“是否”后带名词性成分的,而这两例我们从语感上感觉别扭)。这是“是否是”和“是否”最大的区别。下面的两个例句很明显地体现了“是否是”和“是否”的这一分工。

(23)一是演唱会是否是一个骗局;二是“华泰”在经营活动中是否有不守信誉的行为。

(24)政治情势是否危险,爵士的举动是否正常,书房中的客人是否是纳粹,这都与他无关。

例(23),“是否是”后接的是名词性短语“一个骗局”,而后一句的“是否”后面带的是动词性短语“有不守信誉的行为”。例(24)“是否”后面带的是形容词“危险”、“正常”,而“是否是”后接的是名词“纳粹”。

(二)“是否是”还可以用于“……的”及介词短语前面。“是否”没有这样的用法。

2“是否是”与“是不是”

(一)句法分布

从表二可以看到,“是不是”的句法分布相当灵活,一方面,它与“是否是”类似,可以用于NP、x的等前面;另一方面,它又与“是否”相同,常用于谓词性的VP、AP前。陶炼认为,用“是不是”的问句可以分两类,一类以“是不是+NP”为代表,一类以“是不是+VP”为代表,它们是语法特点很不相同的两类。如果我们把前一类“是不是”记为“是不是。”,后一类

“是不是”记为“是不是:”,那么,“是否是”相当于“是不是,”,“是否”相当于“是不是:”。

(二)语义倾向

邵敬敏指出,“是不是VP”问句有明显的肯定性倾向,但是我们在“是否是”例句中没有发现这一倾向,“是否是”体现的是一种客观、中性的语义倾向。请看:

(25)欧盟国家和美国打算批准在国内市场出售克隆家畜的肉、奶制品,是否是为向其他国家出口铺路?目前不得而知。

(26)尽管他嘴上这么说,但他还是拿不准这些话是否是他的肺腑之言。

例(25)中的“不得而知”、例(26)中的“拿不准”说明作者既没有肯定。也没有否定,表达的是一种中性倾向。

(三)语体风格

“是否是”和“是否”一般用于书面语,而“是不是”常用于口语。在北大语料库的口语语料中我们只检索到“是不是”,没有发现“是否”和“是否是”。由于多用于书面语体,因而“是否是”与“是否”体现出一种庄重、文雅的语言风格,“是不是”则显得较为随意。

通过以上比较,我们可以解释,汉语中已经有了“是否”、“是不是”,为什么还会出现“是否是”。

一方面,是因为“是否”只能出现在动词性和形容词性成分前面,它的使用受到一定的限制。“是否是”的出现,弥补了“是否”在句法分布上的局限性,可以更灵活地用于正反问句中,我们在例句中发现的很多“是否”和“是否是”配套使用的例子就是证明,如例(23)、(24)。

另一方面,“是不是”虽然在用法上相当灵活,但由于口语色彩较浓,显得较为随意,而“是否是”客观、中性的语义倾向,庄重的语言风格更适于书面语体和正式场合。从表一中我们也看到,报刊、应用文中“是否是”出现的比例较高。如下面例句中的记者提问,因为场合比较严肃庄重,用的就是“是否是”而非“是不是”。

(27)香港无线电视台记者:今年采用了新的财政计算方法,是否是为了加入“关贸”?

前面我们提到,“是否是”相当于“是不是。”,“是否”相当于“是不是:”。也就是说,书面语体的“‘是否是+‘是否‘”相当于口头语体的“是不是”(‘是不是+‘是不是:)。这样,当用于正反问句时,口头语体有一套标记,书面语体也有一套标记。

五、结语

本文在充分观察的基础上,对“是否是”进行了多角度的考察,得出了如下结论:

(一)“是否是”的使用不是个别现象,“是否是”的用法存在于各类报刊、杂志、文章中。

(二)“是否是”的句法分布比较灵活,但最主要的用法是用于名词性成分前。

(三)“是否是”不是—个生造的格式,它的形成,与“是否”的语法化有关,是语言系统自动调节的结果。

(四)“是否是”有其独特的语用价值。在句法兮布上,它弥补了“是否”的局限性;在语体风格上,它比“是不是”更正式。

因此,我们应对“是否是”的用法持肯定态度。

“是否是”还处在不断的丰富和发展中。“是否是”在近几年的媒体上频繁出现,我们检索了2000-2008年的《人民日报》及《人民日报海外版》,共检索到278条含有“是否是”的例句。而通过谷歌搜索引擎,我们搜索到3970000个含有“是否是”的页面。在网络语言中,“是否是”的句法分布更复杂,有的“是否是”直接放在形容词性成分前面。对于“是否是”的进一步发展,我们应密切关注。