基于就业的经济适度增长探讨

2009-07-01苟文峰

苟文峰

摘要:我国经济增长对城乡总体就业增长的拉动作用是明显的,但就业增长率与经济增长率的变动趋势并不一致。在全球金融危机背景下,以适度的经济增长实现就业的稳定与增长显得尤为重要。根据改革开放以来我国经济周期变化特征,目前我国经济潜在增长率为9.6%,有效促进就业增长的经济适度增长区间应为8.2%~11%。

关键词:经济适度增长;就业弹性;经济周期;潜在增长率

中图分类号:F061.2;F123.16 文献标志码:A文章编号:1008-6439(2009)02-0054-04

On Suitable Economic Growth Based on Employment

GOU Wen-feng

(Economic Situation Analysis and Forecast Institute, Chongqing Academy of Economic Research, Chongqing 401147, China)

Abstract: The driving of Chinas economic growth on employment is obvious but employment growth rate and economic growth rate are not the same. Under the background of world financial crisis caused by the subprime mortgage, suitable economic growth to realize employment is very important. According to the characteristics of Chinas economic cycle since reform and opening up, it puts forward the potential economic growth rate to 9.6%, and the economic growth range which is most efficient to boost employment growth is from 8.2% to 11%.

Key Words: economic suitable growth; employment elasticity; economic cycle; potential growth rate

一、引言

经济增长理论被正式纳入宏观经济学的研究范围始于著名的哈罗德-多马模型,该模型第一次提出了经济增长要适度的问题。索罗和斯旺提出的新古典增长模型认为,经济增长与劳动和资本之间存在函数关系,经济增长可以促进劳动需求的增长。著名的奥肯定律对适度经济增长与就业的关系做出了经验性的定量表述①,认为如果想让失业率下降,实际GDP的增长必须快于潜在GDP的增长,低速增长仍可能导致失业率的上升。[1]以刘易斯、托达罗为代表的发展经济学家从发展中国家普遍存在的二元经济(Dual Economy)结构出发,把经济增长过程与农业剩余劳动力转移过程有机地结合起来研究,对经济增长与就业的关系作了进一步探索。总之,西方经济学家普遍认为,经济增长对就业具有积极的促进作用。

我国理论界关于经济增长与就业的关系的研究文献颇多,但系统地研究促进就业的适度经济增长的文献却甚少,更多的学者侧重于从人口资源结构、产业发展与就业的关系进行实证研究,普遍认为我国自改革开放以来,经济增长的就业弹性总体呈现逐渐降低趋势。

国内学者关于适度经济增长的研究,主要是围绕“经济是否过热”这个话题对现实增长率与潜在增长率的关系进行讨论。多数学者赞同潜在增长率是指各种生产要素得到充分利用时的增长率,也即经济增长的极限或可持续的增长率,适度增长是一个区间概念。在1986、1988、1993和2004年曾经四次讨论经济过热的问题,2007年年初国家正式明确提出“防止经济由偏快向过热转化”的宏观调控政策。王积业(1990)、袁毅军(1991)等学者认为,适度增长率首先应是增长率波动周期较长、波动幅度较小,能够保证社会总供求大体平衡、实现产业结构动态协调的增长率。[2][3]多数学者,如解三明、沈利生(1999)等认为,考虑到资源约束和价格稳定因素,中国潜在经济增长率为9%左右,这也是中国改革开放以来的实际增长率,并认为潜在增长率呈下降趋势。[4]中国社会科学院经济研究所宏观课题组(2000)用1979—1999年的数据进行回归,求得对应于零通货膨胀时中国经济的潜在增长率为9.1%。谢国忠(2001)认为,中国有充足的劳动力、资本和外汇储备,如果资本分配效率进一步改善,中国经济的潜在增长率应该在10%以上(摘自摩根斯坦利来州区董事谢国忠在世界经济论坛第十届东亚经济峰会上的讲话),这是目前我们所见到的最高的估计值。江小娟(2003)认为,从供给层面看,经济增长加速已不存在明显的制约因素,中国经济增长正向潜在增长率逼近,[5]但却没给出具体的数值。袁富华(2006)认为,中国当前经济增长的适度区间为(7.4%,9%)。[6]总体看来,国内学者给出的潜在增长率在8%~10%之间。

可见,很少有学者从促进就业的角度来研究我国经济的适度增长问题。本文将从经济增长与就业关系的实证分析出发,探讨当前我国的适度经济增长问题。

二、我国经济增长与就业关系的实证分析

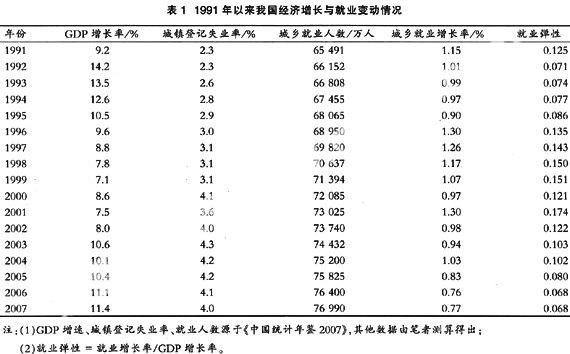

经济增长与就业的关系通常用就业弹性来衡量,即当影响经济增长的其他因素不变时,每一单位的经济增长就会引起就业增长率的变化。决定就业弹性的因素相当复杂,除了受经济自身的发展规律制约以外,还与一国社会经济政策的取向以及产业结构相关。就业弹性越大,单位经济增长带动就业增长的水平就越高,依靠经济增长拉动就业的作用就越明显;当就业弹性水平较低时,单位经济增长带动就业增长的水平就低,即使经济保持高速增长,也不会对就业有较强的拉动,此时依靠经济增长解决就业不会产生明显效果。本文采用弹性定义差分法来测算20世纪90年代以来我国经济进入经济转型加速期的年度经济增长就业弹性。在表1中列出了我国经济增长率、登记失业率、就业增长率、就业弹性数据。

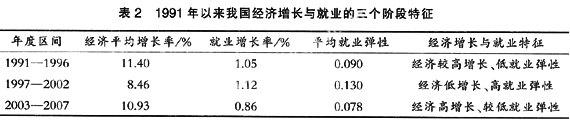

从表1可以看出,经济增长对城乡总体就业增长的拉动作用还是明显的,但我国就业增长率与经济增长率变动趋势并不一致,20世纪90年代以来城镇登记失业率还呈现上升趋势。从就业弹性来看,20世纪90年代以来我国经济增长的就业弹性总体呈现出在波动中下降的趋势。1991—1995年,随着市场机制的逐步建立,国有企业改革开始向纵深推进,计划经济体制下的城乡隐性失业集中爆发,但当时再就业工程尚未大规模开展,由于我国就业人口基数较高,新增就业、转移就业人数压力大,因此就业弹性骤降,1992—1995年甚至降到0.1以下。1996年以后,尽管国有企业改革导致大批工人下岗失业,但由于再就业工程和积极就业政策的实施,下岗失业人员再就业比例较高,因此,就业弹性又开始回升到0.1以上。从2002年开始,就业弹性重新开始出现下降趋势,到2007年就业弹性仅为0.068。如果按照目前理论界比较一致认可的9%的潜在增长率来划分(低于9%认为是低增长,反之视为高增长),我国1990年代以来的经济增长与就业关系可划分为三个阶段(见表2)。

可以看出,在1997—2002年GDP增长相对较缓期间,就业增长或就业弹性相对较高;而2003—2007年较高的经济增长并没有带来就业的快速增长。2006年开始,我国已进入劳动年龄人口增长的高峰期、农村劳动力转移的高峰期、国有企业改革过程中职工分流安置攻坚期的三期交汇阶段。但经济增长的就业弹性较低,劳动力需求难以大幅增长,劳动力总量仍然严重供大于求。据专家测算,按照当前经济增长及其对就业的带动能力计算,劳动力供大于求的缺口在1 300万人左右。[7]此外,经济增长的低就业弹性趋势还与我国近年来劳动力参与率不断下降有关。劳动力参与率是指经济活动人口占16岁以上劳动年龄人口的比例,年龄结构、生命周期、性别结构、人力资本状况、贫富状况均是影响劳动力参与率变动的重要因素。据政府报告,1995—2003年不到10年的时间里,我国劳动力参与率下降了12个百分点。[8]劳动力参与率的下降无疑减少了劳动力的供给,一方面有利于就业压力的缓解,另一方面则会导致劳动力短缺(刘易斯拐点)更早到来。如果大量的劳动力退出市场,将是对目前人口红利的一种浪费,也意味着我国经济增长的速度低于潜在的最优水平。因此,适度经济增长对就业至关重要。

三、保持经济适度增长的探讨

经济增长是治理失业的根本途径,但理论与实践证明,并不是任何经济增长都可以降低失业率。由于许多现实经济因素的不确定性,对目前究竟多高的经济增长率才能有效地解决我国失业问题以及在现实条件下我国经济能够实现多高的增长率进行定量分析十分困难,但对适度的经济增长率探讨具有重要意义。

关于适度经济增长率,一直是理论界长期讨论的问题,在综合我国多数学者观点基础上,笔者对适度经济增长的内涵归纳为以下五个方面:(1)增长率波动幅度较小且周期较长,能够保证社会总供求大体平衡、实现产业结构动态协调和基本均衡的经济增长率;(2)国民收入的积累与消费保持合理比例的经济增长率;(3)能促进经济效益提高和人民生活水平逐步提高的经济增长率;(4)能有效解决失业,具有相对稳定的高就业弹性的经济增长率;(5)接近潜在增长率的经济增长率

从理论上讲,适度经济增长率可以是一个点,即能够最大限度地满足上述五个条件的最优增长率。但在现实经济中,由于影响经济增长的各种因素不断变化,经济增长率处于最优状态是极其偶然的,总是高于或低于适度经济增长率。因此,要确定理论上的适度经济增长率十分困难。比较好的办法就是为经济增长给定一个适度区间,在该区间内,经济增长大体上能够满足上述五个条件,这一区间就是适度经济增长区间。只要经济增长率处在这一区间内,政府就无须对经济做过多干预。

我国20世纪90年代至今的高速增长,主要靠的是投资拉动、在未来的工业化过程中,由于自然资源可供性的约束,经济增长质量的提高以及由此带动的服务业的增长,有可能在一个相对较低的速度上吸纳新增劳动力供给,但“适度快速增长”仍然不可忽视。袁富华(2006)研究认为,即使不考虑其他要求经济快速增长的因素,仅仅为吸纳新增劳动力供给,在今后10到20年的时间内每年就需要8%左右的增长速度,8.5%的增长速度可以看作中国工业化过程的“适度快速增长”。[6]

从改革开放以来我国经济增长周期变动来看(见图1),第一、二、三、四轮周期峰值分别达到11.7%、15.3%、11.5%、14.1%,波峰均在11%以上。从1998年以来,持续长达近10年的第五轮长周期是我国市场经济逐步形成和成熟的重要阶段,也是我国经济活力相对较强、增长波动幅度较小的时期。但由于受美国次贷金融危机的影响,目前已开始出现衰退迹象。这期间平均增长率达到9.6%,该轮周期最低增速为7.8%(2000年)、峰值为11.4%(2007年)。再考虑到我国正处于工业化进程加快阶段,庞大的人口资源和城市化率的提高必然要求经济的增长带来更多的就业机会。由于美国金融危机拖累全球经济放缓,中国经济增长的外部需求动力减弱,经济下行风险加大。2008年以来,东部沿海城市大量外向型中小民营企业陆续破产倒闭,大量农民工开始回流,进一步加大了内地城市就业压力,因此适度的经济增长也是社会稳定的必然需求。危机的发生客观上为中国经济增长方式的转变提供了动力和契机,启动内需和扩大就业的现实也要求中国经济在今后必须保持相对较高的增长水平。结合袁富华的研究成果,同时考虑到经济适度增长必须满足的第一个条件,即周期长、波动幅度小,可取第五轮长周期的平均增长水平9.6%作为我国今后一段时期经济潜在增长率。同时,考虑到外需萎缩的背景和国内资源的约束,经济增长不可能长期维持在一个较高水平上,故可取适度增长区间的上限为11%,围绕9.6%的潜在增长水平上下波动,波幅以1.4个百分点为宜。总之,当前及今后一段时期我国经济适度增长区间为8.2%~11%。

参考文献:

[1] 保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯.经济学[M].17版.北京:华夏出版社,2004.

[2] 王积业.论我国的适度经济增长[J].中国社会科学,1990(6):16-19.

[3] 袁毅军.论我国经济的适度增长[J].经济研究,1991(1):12-17.

[4] 沈利生.我国潜在经济增长率变动趋势估计[J].数量经济技术经济研究,1999(12):3-6.

[5] 江小娟.向潜在增长率趋近——中国经济进入快速增长时期[J].财贸经济,2003(5):5-13.

[6] 袁富华.中国经济的适度快速增长与就业[R/OL].(2006-01-10).http://finance.sina.com.cn.

[7] 游钧. 2006—2007年:中国就业报告[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:125.

[8] 蔡昉.中国人口与劳动问题报告(人口与劳动绿皮书2006)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006:253.